ПОСЛЕСЛОВИЕ

Историю, как известно, пишут победители. Именно им посвяще ны главные страницы в научных трудах — автобиографиях челове чества. Проигравшие удостаиваются в лучшем случае сухих упоми наний или примечаний, независимо оттого, насколько яростно и ярко отстаивали они свое дело, насколько близки они были к ус пеху. Поле битвы остается за победителем дважды: первый раз — в ходе событий, второй раз — в сознании и историографии. Историю подчиняют неумолимой дарвинисткой логике торжества сильней шего и тем обедняют, калечат ее. Для оправдания такого подхода было придумано знаменитое изречение: «История не знает сосла гательного наклонения». Что было — то было, что произошло — должно было произойти. Вопрос закрыт, страница перевернута навсегда.

К счастью, не все мирятся с тем, что целые пласты человеческой культуры забыты или должны, как «военный трофей», плестись за триумфальной колесницей в кортеже победителей. Задача исто рика, писал в эссе «О понятии истории» немецкий философ Валь тер Беньямин, состоит не только в том, чтобы рассказать, «как было», но и в том, чтобы прочувствовать и усвоить отторгнутые, но всегда скрыто присущие традиции, веяния и стремления, которые прорываются всякий раз снова и снова, как мессианский порыв, как будто бы из ниоткуда, из глубины полузабытого, но вечно вы зывающего смутную тоску «утраченного рая». Историк призван не только проследить события в их последовательности, но и «выде лить из однородного хода истории» такие поворотные моменты, когда это «уничтоженное возможное» прорывалось наружу. Толь ко это и позволяет оценить место и значение той или иной эпохи в развитии человечества [1].

Одним из таких узловых, поворотных моментов в минувшем столетии стал период между Первой мировой войной и Великим кризисом 1929—1932 гг. Это было время, во многом предопределив шее дальнейшие судьбы мира как минимум на весь последующий век. Русская революция 1917—1921 гг., окончание мировой войны и стремительный подъем массовых социальных движений в самой радикальной и масштабной их форме знаменовали собой реши тельное столкновение между противоборствующими исторически ми тенденциями: индустриально-капиталистической цивилизации с ее массовым производством и потреблением, торжеством наци онального государства, а затем — и глобального рынка, с одной стороны, а с другой, — отчаянным стремлением социальных «ни зов» остановить такое развитие, схватиться за то, что упомянутый уже Вальтер Беньямин именовал «стоп-краном» истории [2].

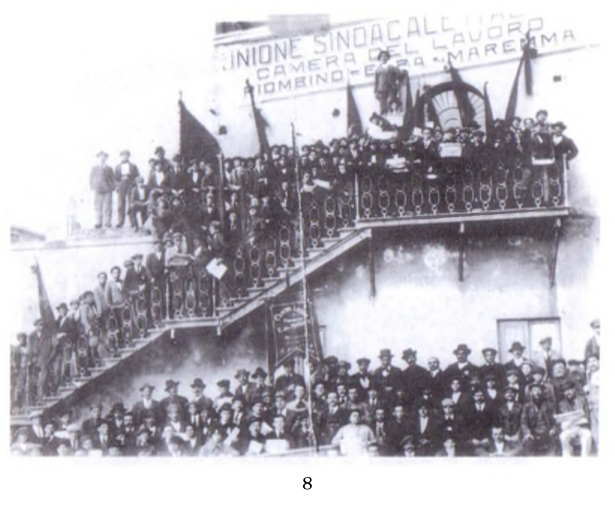

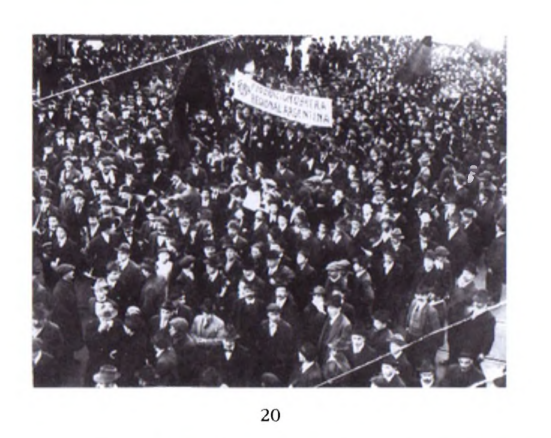

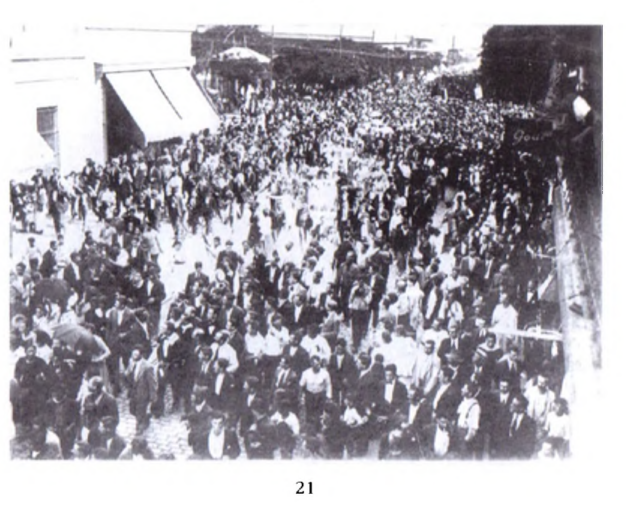

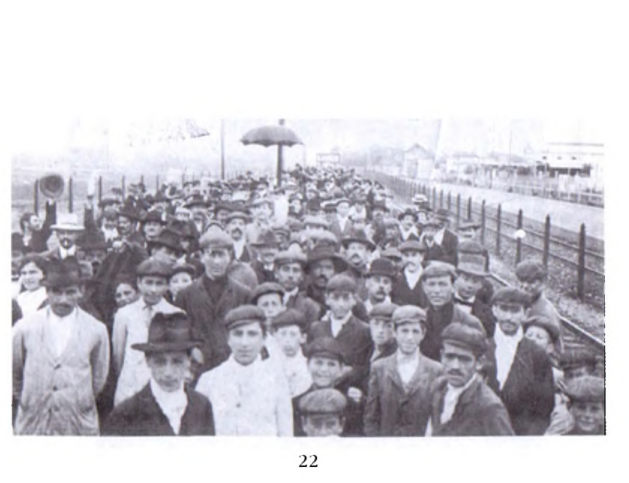

Попыткой остановить наступление мира гигантских трестов, концернов и банков стало, в частности, революционно-синдикали стское движение, которое возникло в различных регионах мира (прежде всего, в Европе и Америке) в начале XX века. Стремитель ные общественные изменения, вызванные переходом к индустри альному обществу, оказывались весьма болезненными для трудя щихся, принуждая их оставлять традиционные занятия и образ жизни и отправляться работать на фабрики, зачастую в тяжелых условиях, обрекая их на все более узкую специализацию и деква лификацию. Сознание людей с трудом переносило растущее от чуждение и атомизацию человеческой личности в возникавшем «массовом обществе». Сопротивление против этих тенденций опи ралось на еще сохранявшийся от доиндустриальных, ремесленно цеховых времен дух независимости, общинное и коллективизма, противостоявший фабричному деспотизму. Разделение труда еще не доходило до тейлористской фрагментации, и квалифицирован ным трудящимся вполне доступна была мысль о том, что они сами могут контролировать развитие производства. С другой стороны, государственные механизмы социальной интеграции еще не полу чили достаточного развития, социальная сфера почти полностью контролировалась институтами и организациями самих трудящихся (ассоциациями взаимопомощи, рабочими союзами, «биржами труда» и т.д.), которые нередко рассматривались как основа для возможной самоуправленческой альтернативы. Именно на этой ос нове сложилось массовое революционно-синдикалистское рабо чее движение. Профсоюзы понимались им как основная форма организации и борьбы наемных работников, как орган сопротив ления против власти предпринимателей и государства, инструмент «прямого действия», то есть непосредственного отстаивания трудя щимися своих интересов, не передоверяя его политическим парти ям, парламентам и лидерам. И в то же самое время, профсоюз вос принимался в революционном синдикализме не только как орудие в экономических и производственных конфликтах, но и как ос новное средство революционной борьбы: совершения всеобщей стачки, захвата предприятий трудящимися и создания нового, свободного общества, основанного на всеобщем самоуправлении работников [4].

Идейные искания синдикалистов нередко влекли их в самых различных направлениях. После Первой мировой войны они встали перед решающим выбором: покориться социал-демокра тическому профсоюзному большинству с его бюрократической организацией и реформистской практикой, примкнуть к больше викам, обещавшим соблазнительный, на первый взгляд, путь ра дикального захвата власти рабочим классом и строительства со циализма с помощью государства, или принять на вооружение идеи анархизма, идущие от бакунинского крыла Первого Интер национала. Именно те организации трудящихся, которые выбрали последнюю из этих трех возможностей, сформировали анархо-син- дикалистское движение. После ожесточенного противоборства почти во всех рабочих союзах они образовали в конце 1922 г. свой И нтернационал — М еждународную ассоциацию трудящ ихся (МАТ).

Анархо-синдикализм предложил свой вариант развития челове честву, стоявшему на распутье в тот ключевой период истории.

«МАТ, — подчеркивал ее секретарь А.Сухи в статье к 10-летию И н тернационала, — отличается от всех остальных течений современ ного рабочего движения как по своим целям, так и по тактическим средствам, которые применяют и хотят применять ее сторонники в борьбе против институтов существующей эксплуататорской сис темы. МАТ придерживается мнения, что реорганизация жизни об щества в социалистическом духе не может быть достигнута н и в результате политической деятельности каких-либо партий, ни по средством какой бы то ни было государственной организации. Если освобождение трудящихся должно быть делом самих трудящихся, то экономическое и социальное строительство нового общества также должно быть их собственным делом»1. Речь шла, иными сло вами, о пути общественной самоорганизации и самоуправления в ходе повседневной борьбы за права и интересы наемных работни ков и в деле создания нового, справедливого социального строя. Эта линия противостояла и либеральному капитализму, и рефор мистским планам «социального государства», и большевистскому курсу на полное огосударствление общества.

Анархо-синдикалистский Интернационал возник на спаде пос левоенной революционной волны. Социально-экономическая ста билизация 1920-х гг., которую в США не зря прозвали словечком

«просперити» (процветание), не дала его приверженцам больших шансов на осуществление своего варианта развития мира. Органи зации МАТ предупреждали, что наметившемуся прогрессу нельзя верить, что человечество еще ждут многочисленные страдания, включая грядущую новую мировую войну. Но далеко не все гото вы были прислушаться к Кассандрам социальной революции. От неудачных революционных сражений, когда прежде невозможное, несбыточное вдруг показалось возможным, остались лиш ь уста лость, измученность и глухое раздражение. Люди отложили в сто роны мечты и принялись выживать в суровых условиях послевоен ного кризиса и инфляции. Сначала «безмерное несчастье сделало нас людьми, — говорил один из героев немецкого писателя Ремар ка. — А теперь бесстыдная погоня за собственностью снова превра тила в разбойников»4. Экономические потрясения мирного време ни вначале заставляли воспринимать существующее общество как что-то нереальное, иллюзорное и преходящее. Какая уж тут реаль ность, если цены (как в Германии в 1923 г.) измеряются в милли ардах марок? Но потом «отвратительный карнавал кончился», «гигантский мыльный пузырь лопнул» [5], но общество не распалось. Наоборот, жизнь стала казаться все более стабильной, надежной, особенно по контрасту с предыдущими годами. Человек устал бо роться и страдать; он хотел, наконец, «просто» жить. Конечно, почти все понимали, что по-прежнему уже не будет, что мир необ ходимо сделать менее иррациональным, более подконтрольным человеческим желаниям и потребностям. Но надежды все чаще связывали не с самоорганизацией и революцией, а с защищеннос тью «свыше». Защиты все больше ждали от государства — суще ствующего, реформированного или деспотического (как в больше визме). Идея сильной разумной власти, казалось, никогда еще не была так разлита в воздухе, как в этот период. «Дух эпохи» выра зил в 1926 г. писатель К.Хиллер, призывавший к «логократии», гос подству «мудрых» над «незнающим» народом. Даже такой далекий от политики интеллектуал как архитектор Ле Корбюзье утверждал в те годы, что для осуществления градостроительных планов необ ходима сила, сравнимая с абсолютизмом XVII века [6].

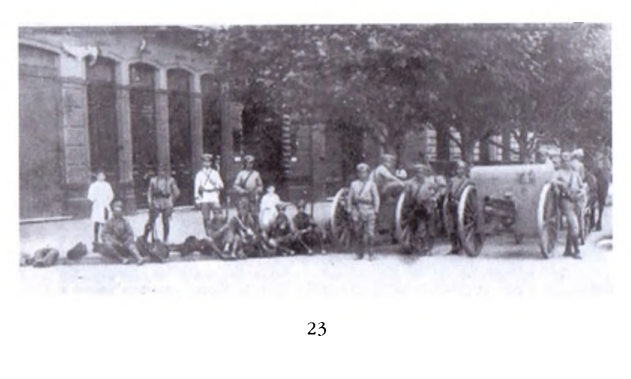

Анархо-синдикалисты 1920-х годов сознавали противоречи вость переживаемого ими времени. «Никогда еще перед людьми не вставала столь однозначно неумолимая необходимость коренного преобразования, — писал Сухи. — И тем не менее, все яснее проявляется, что социализм как движение в его нынешней форме не дорос до этого»7. Большинство наемных работников в мире следо вало или за социал-демократами и другими сторонниками реформ, или за коммунистами-государствснниками. В Германии, во Ф ран ции и в Швеции к началу 1930-х гг. за анархо-синдикалистами шли лишь несколько тысяч или десятков тысяч рабочих; крупнейшие секции МАТ в Италии, Португалии, Аргентине были разбиты го сударственными репрессиями; в Мексике возобладала линия на компромисс с властью; в Великобритании и США сторонникам Интернационала так и не удалось обрести прочную почву под но гами. Лишь в Испании намечался новый подъем после падения диктатуры Примо де Риверы в 1930 г.

Тем не менее, анархо-синдикалисты не теряли надежды. «Ни когда прежде либертарный социализм не имел такого морального значения как сегодня, когда во всем мире свирепствует реакция, которая не только находит свою опору в правящих кругах, но и глубоко проникла в массы народов и наполняет их духом веры в государство..., — замечал один из инициаторов Интернационала Р. Роккер. — Пока МАТ сохраняет верность безгосударственному социализму, ее существование не только оправдано, но и крайне необходимо, каким бы большим или малым ни было число ее при верженцев по сравнению с партиями и направлениями авторитар ного социализма. Дело не в численности, а в духе движения, в том, что указывает в будущее и пробуждает новую страсть в сердцах униженных и оскорбленных, чтобы они оказались в силах найти путь, который приведет их к целине социализма»8. Борьба еще не была проиграна, исход ее еще не разрешился. Опираясь на десят ки и сотни тысяч своих реальных и потенциальных сторонников, анархо-синдикалисты рассчитывали повернуть ход истории в сторону социальной самоорганизации и самоуправления...

Крах послевоенного «процветания» произошел столь же внезап но, как и его начало. В пятницу, 24 октября 1929 г. резкое падение курса акций на нью-йоркской бирже стало началом глубокого эко номического кризиса в США, который в последующие годы охва тил весь мир: сначала более связанные с американской экономи ки центральной и южной части Западного полушария, затем — Германию, Великобританию, Францию и другие страны, за исклю чением СССР с его огосударствленной хозяйственной системой. Повсюду последствия спада оказались катастрофическими для масс: огромная, невиданная до тех пор безработица, нищета, голод и полный крах прежних стремлений и надежд. Казалось, старый мир вновь трещит по всем швам. Но не социальная революция стала результатом этого распада, а новый взрыв эгоизма, национализ ма и упований на сильное государство. Ведь революции, говорил некогда Кропоткин, делают не отчаяния, а от надежды. Шанс опомниться (если он существовал) был упущен. Впереди были подъем фашизма, военные конвульсии и гекатомба Второй мировой войны.

Нет комментариев