Глава 6. КОГДА РЕВОЛЮЦИЯ ОТСТУПИЛА... Европейские секции МАТ в 1920-х годах

Относительный успех, которого сумели добиться синдикалистские движения, объяснялся отчасти стадией, достигнутой классовой борьбой... История позволяет предположить, что революционные движения во времена относительной стабильности остаются достаточно небольшими, по сравнению с их реформистскими конкурентами. Соответственно... синдикалистски организованные трудящиеся в нереволюционных ситуациях остаются меньшинством среди организованных рабочих. Синдикалистские движения могут добиться гегемонии в рабочем пассе лишь тогда, когда существует революционная ситуация.

Марсель ван дер ЛинДен и Уэйн Торп, исследователи истории синДикализмш [1].

Анархо-синдикалистский Интернационал возник на спаде мировой революционной волны. Самим его создателям казалось, что это ненадолго, что отступление будет преходящим и временным, что трудящиеся, оправившись от дезориентации, созданной усилиями реформистов и большевиков, вскоре смогут вновь перейти в решающее контрнаступление на государство и капитал. Но социальные конфликты и потрясения 1923 года оказались лишь арьергардными боями. За ними последовали годы экономической стабилизации. Многие люди всерьез заговорили о наступлении новой эпохи «процветания».

Отразив социальные угрозы, предприниматели смогли приступить к глубоким производственным реформам, которые в более длительной перспективе решающим образом изменили индустрию, организацию труда и менеджмента и сам социально-психологический облик трудящихся. Первая мировая война значительно ускорила эту перестройку экономики. Из США распространилась вторая индустриальная волна, получившая наименование «тсйлористской» (по имени автора новых методов организации производства Фредерика Тейлора) или «фордистской» (поскольку впервые она нашла широкое применение на автомобильных заводах Форда). ВнедрявипЯСЯ техника (конвейер, станки нового типа и т.д.) дробила работу на предприятии на множество мелких участков, где простые работники все время выполняли одни и те же серийные операции, в то время как отделенные от них менеджеры и администраторы сосредотачивали в своих руках организацию производства, раздробление труда и контроль над ним. Последние ремесленные навыки целостности и самостоятельности труда у работников утрачивал ись, представление о его смысле и цели исчезало, а вместс с ними и стремление рабочих взять производство под свое управление (ключевая идея синдикализма). Отупляющая, однообразная конвейерная работа превращала рабочего в простого исполнителя и приучала не рассчитывать на что-либо большeе [2]. центр тяжести социально-экономических конфликтов в тенденции переносился из сферы контроля над производством в область борьбы за ббльшую долю в распределении произведенного общественного продукта [3].

Послевоенная экономическая стабилизация была тесно связана с этой организационной рационализацией и технической реконструкциеЙ. Производительность и интенсивность труда значительно возрастали. Однако широкое внедрение техники и механизации вело к хронической недогрузке мощностей и к сокращению рабочих мест. Увеличение массовой, многомиллионной безработицы способствовало снижению уровня солидарности и взаимной поддержки между трудящимися, что подрывало еще одну из основ синдикализма.

Наконец, в период после Первой мировой войны государство начало значительно расширять свое вмешательство в социальную сферу. Во многих странах были приняты законы о государственном регулировании трудовых отношений. Социал-демократы и реформистские профсоюзы объявили эти меры важным прогрессом и достюкением для трудящихся, и этот взгляд получил широкое распространение в обществе. В то же самое время участие государства в разрешении социальных конфликтов коренным образом противоречило синдикалистской идее прямого действия и невмешательства власти в трудовые конфликты.

Все эти общественные перемены СОЗДAВAЛИ неблагоприятный фон для деятельности анархо-синдикалистов в 1920-х годах.

«Еще живо пламя...» [4]

Немецкие анархо-синдикалисты в Веймарской республике

Немецкие анархо-синдикалисты в Веймарской республике

В Германии 1923 г. ничто, казалось, не предвещало грядущей стабилизации. Напротив, социальное, экономическое и ПОЛИТИЧEСКОE положение в странс обострилось. Оккупация Рура французскими и бельгийскими войсками в январс 1923 г. привела к катастрофическим последствиям. Их еще более усугубила политика «пассивного сопротивления», провозглашенная германским правительством Вильгельма Куно. Оно распорядилось закрыть все предприятия, которые могли принести пользу оккупантам; жителям Рура запрещалось платить налоги оккупационным властям, перевозить их грузы и т.д. Но тяжесть этой политики ложилась в первую очередь на трудящихся. Промышленники Рура получили существенную компенсацию от властей. Прекращение ввоза угля в остальные районы Германии, нарушение работы транспорта, спеКУЛЯЦИЯ привели к росту цен на все основные товары. Безработица и головокружительная инфляция (в середине июня 1923 г. доллар обмснивался на 100 тысяч марок, а в середине ноября — на 4420 млрд. марок) делали положение широких масс населения невыноСИМЫМ. В течение всего года по странс прокатывались волны протестов, то нарастая, то снова идя на спад [5].

Анархо-синдикалисты играли в этих рабочих выступлениях самуко активную роль. «В эпоху инфляции ФАУД был массовым движснисм, особенно в Рейнской и Рурской области, — писал впоследствии синдикалист Герхард Вартенберг. Во многих городах насчитывались тысячи членов... Только в период наибольшего обесценения денег в 1923 г., как кажется, наступил резкий спад числа членов» [6].

Происходило оформление анархо-синдикалистского молодежного движсния. В апреле 1923 г. насчитывалось уже 57 местных групп [7]. Продолжалась полемика между сторонниками создания молодсжных профсоюзных организаций или сскций ФАУД [8] и теми, кто призывал укреплять структуры «Синдикалистско-анархистской молодежи» [9]. На конференции в Магдебурге (июнь 1923 г.) было одобрено создание федералистской региональной территориальной структуры организации [10]. Заслушав доклад видного активиста САМ П.Альбрсхта (в 1929 г. перешел к коммунистам) об отношении движения к проблеме насилия, делегаты постановили перейти к систематической организации молодежи на основе революционного синдикализма и либертарного коммунизма [11].

С начала 1923 г. члены ФАУД в Саарской области приняли участие в крупной забастовке шахтеров, организованной реформистскими союзами. В знак солидарности с шахтерами забастовали металлисты. Положение бастующих синдикалистов было особенно тяжелым, у них не было никаких средств, в то время как реформистам помогали немецкие националисты, стремившиеся повернуть эту стачку против Франции. ФАУД неоднократно обращался с призывом к сбору средств в помощь синдикалистам, участвовавшим в стачке, к международной солидарности. Послс 14 недель борьбы выступление завершилось в мае безрезультатно [12].

«Синдикалистским путчем» назвала пресса массовые выступления безработных в Мюльгейме в апреле 1923 г. Расстрел демонстрации и гибель восьми человек вызвали взрыв негодования, который перерос в бунт. ФАУД созвал в городе рабочее собрание, которое объявило всеобщую 24-часовую стачку, выдвинуло лозунги освобождения арестованных, выплаты компенсации жертвам, удовлетворения требований безработных, создания пролетарских сил по поддержанию порядка и разоружению буржуазных отрядов самообороны. В город были переброшены войска, и протесты были подавлены. ФАУД собирал средства в помощь своим членам, пострадавшим в ходе событий в Мюльгейме [13].

В мае 1923 г. рабочие стачки охватили Рур. 17 мая началась стачка горняков и металлургов в Дортмунде, в последующие дни к ним присоединились металлисты, строители, работники коммунальной отрасли [14]. Требования о повышении зарплаты встретили всеобщую поддержку, и в последующие дни забастовочное движение распространилось на Херде, Хамм, Бохум, Виттен, Ветер, Хербеде, Хатинген, Гельзенкирхен, Ваттеншейд, Ботроп, Эссен, Дуйсбург, Хамборн, Буер, Херне и т.д. Число бастовавших достигло почти 400 тысяч чсловек. Сопровождавшееся столкновениями с фашистами движение приняло революционный характер. «На предприятиях, — писала газета «дер Синдикалист», — стихийно возник единый боевой фронт рабочих, невзирая на организации». Наиболее активную роль играли коммунисты и синдикалисты. Напротив, официальные профсоюзы объявили Рурскую стачку «незаконной». В ходс забастовш были арестованы многие члсны ФАУД; пять из них еще в июле оставались в заоючснии. Стачка закончилась после того, как коммунисты и контролируемые ими рабочие организации подписали в Берлине соглашение о частичном повышснии зарплаты для одних шахтеров. ФАУД назвал этот шаг «предательством в Рурс» [15]. Весной и летом анархо-синдикалисты призывали к солидарности к многонедельной стачке коммунальных работников и транспортников Дюссельдорфа [16].

Рост волны и радикализма рабочих выступлений укреплял у ФАУД надежду на сравнительно скорую революцию в Германии. Административная комиссия выпустила воззвание «К немецким рабочим!», в котором призвала ТРУДЯЩИХСЯ действовать независимо от политических партий и централ истских профсоюзов, готовить всеобщую стачку против государства и капитала, сопровождающуюся экспроприацией общественных богатств [18]. Новое обращение с аналогичным названием, опубликованное летом 1923 г., констатировало «чудовищное обнищание» и «невыносимость» жизни трудящихся, неспособность и нежелание официальных профсоюзов защиищть рабочих. ФАУД повторил призыв ко всеобщей стачке «против капитализма, фашизма, любого правительства», к «захвату продуктов питания», к революции социальной, но не политической, к «вольному коммунизму без правительства» [19]

Не все анархо-синдикалисты Германии летом 1923 г. разделяли крайний оптимизм. Раздавались и более осторожные голоса. Так, автор статьи в «Дер Синдикалист» Франц Барвич, один из видных теоретиков ФАУДдо 1925 г., утверждал: «Возможность налицо, цсль уже видна, от нас зависит, достигнем ли мы ее и когда». Он сетовал на недостаточную численность рядов организации и активность лишь малого числа членов. Если к моменту, когда неминуемый экономический и социальный крах разразится, эти недостатки не будут срочно устранены, тогда результатом его станет не революция, а диктатура, а значит, имеет смысл заранее готовиться к подпольной работе, предупреждал автор [19]. Другие активисты опасались, что революция потерпит неудачу в решении конструктивных задач, если в анархо-синдикалистских союзах будут преобладать не убежденные сторонники коммунистического анархизма, но приверженцы «золотой середины». «Мы еще далеко не достигли вершины — анархо-синдикалистского сообщества, мы стоим лишь в самом начале, но в наши ряды уже в опасной мере проник оппортунизм», — заявлял один из авторов в «дер Синдикалист» [20].

Ожидание близкой революции побуждало активистов и теоретиков движения предложить программу действий на этот случай.

ПсрвыЙ подробный проект такого рода (один из первых в истории мирового либертарного движсния) был разработан еще в псриод непосредственного послевоенного революционного подъема. В начале 1920-х годов исследовательская комиссия берлинской рабочей биржи разработала «Директивы к построению коммунистического общества после победоносно завершившейся всеобщей стачки». Не претендуя на полноту и окончательность рекомендаций, этот документ содержал тем не менее основные ориентиры, которые вполне позволяли ПРСДСТаВИТЬ себе, как намерсвались действовать анархо-синдикалисты в случае социальной революции. В основу разработок были положены работы Кропоткина «Хлеб и воля» и «Поля, фабрики, мастерские». Значение проекта ФАУД состояло прежде всего в том, что он представлял собой антиавторитарную штыпернативу большевистской политике «военного коммунизма» и государственническим представлениям о революции вообще.

Согласно «Директивам», всеобщая стачка должна была завершиться лишь после окончательного разоружения буржуазии, вооруженных сил и полиции, экспроприации всей собственности в промышленности, торговле, крупном и среднем землевладении. В городах рабочим предстояло порайонно завладеть всеми запасами продовольственных запасов, магазинами, складами, коммунальными и государственными институтами. Рабочие и служащие должны были взять в свои руки предприятия и учреждения, на которых они трудились. Дома переходили под управление Советов квартиросъемщиков. Все районы и делегаты от предприятий составляли местную коммуну. Предполагалось немедленно распределить всех безработных по окрестным дсрсвням и ПОМССТЬЯМ. В сельской мсстности перед сельскохозяйственными рабочими, арендаторами и мелкими крестьянами стояла задача разоружить и экспроприировать крупных и средних земельных собственников и распределить между собой и приехавшим из городов населением землю для управления ею. Все наличные сельскохозяйственные запасы предполагалось передать под общес управление деревенских и общинных Советов. Единство действий и организованное сотрудничество должны были поддерживать профсоюзы работников промышленности и сельского хозяйства через посредство своих федераций. После завершения разоружения и экспроприации и «достижения цели социалистической формы эконом ики» все оружие подлежало уничтожению.

Немедленно после завершения всеобщей стачки и проведения экспроприации следовало приступить к созданию новой формы общественного регулирования потребления и производства. В соотвстствии с анархистской традицией, немецкие анархо-синдикалисты начинали свои «Директивы» с проблем, касающихся не производства, а потребления. В основу проекта была положена идея общественного планирования снизу, опираясь на выявленные потрсбности населения.

«Пока нет правильной новой статистики, в соответствии с которой можст ОСУЩEСТВЛЯЛСЯ распределение продуктов питания, одежды и т.д., говорилось в «Директивах», — сохранится... система карточек на все виды изделий» 21 . Выдача карточек и контроль над ними переходили в руки Советов квартиросъемщиков и окружных организаций рабочих бирж; всякие деньги и оплата упразднялись. Отделения бирж должны были вместе с профсоюзами немедленно составить перечень всех наличных запасов потребительских благ, жилья и статистику населения. Далее предполагалось свссти стаТИСТИЧССКИС данные вместе на собрании делегатов от отдельных районов данного населенного пункта, а затем поступить аналогичным образом на уровне округов, земель и страны в целом. Специалистам предстояло рассчитать средний уровень потрсбностсй на душу населения. В соответствии с предложениями анархо-синдикалистов, вначале следовало выдавать всем работающим равнос количество предметов потребления, благ и услуг (особо учитывая также детей, стариков и больных); в будущем врачи и районные комиссии по здравоохранению должны были рассчитать индивидуальные нормы потребления. Работоспособные, отказывавшиеся от работы, получали лишь половинный рацион и могли быть изгнаны из общины. Выпуск карточек рационирования и контроль над ними возлагались на Советы квартиросъемщиков и делегатов населения на различных уровнях. Точно так же планировалось поступать в сельской местности, причем общинные Советы должны были выпустить также карточки на корм для скота и управлять семенным запасом. За сокрытие продуктов полагалось исключенис из общины. Никакие иные репрессивные меры нс предусматривались. Городские и сельские органы «бирж труда», как предполагалось, должны были составлять статистику наличных сельскохозяйственных орудий и машин, одежды, предметов потребления и т.д., которыс будут необходимы на ближайшее будущее и могут быть изготовлены отраслевыми федерациями. Одновременно федерациям следовало предпринять скорейшие меры по прекращению выпуска ненужных товаров и переключиться на производство исключительно продукции, необходимой для обеспечения сельского хозяйства и удовлетворения потребностей населения в жилье, одежде и т.п. Предполагалось предпринять срочные меры по обеспечению сельского хозяйства необходимой техникой, переходу к более рациональным методам земледелия и животноводства. Горожане могли приступить к обработке пустующих полей и полсзных площадей. В идеале анархо-синдикалисты выступали за постепенное соединение хуторов в поселения, но предупреждали, что принуждать крсстьян к этому нельзя: «...Если они пожелают и далее трудиться попрежнему, то им не следует в этом препятствовать, главное, чтобы они предоставляли наличные продукты питания за вычетом причитающихся им продуктов, кормов и семенного запаса» [21].

Для управления производством на предприятиях работники физического и умственного труда должны были избрать Советы, состоящие из делегатов, которые в любой момент подлежали отзыву [22]. В задачи Совета входил точный учет наличных производственных средств и производственных возможностей. Эта информация подлежала сведению вместе на уровне населенного пункта на собраниях делегатов от этих Советов, созываемых местным отраслевым профсоюзом; на них же могли решаться вопросы о закрытии, перепрофилировании или совершенствовании производств. Точно так же следовало поступать на уровне округа, земли и страны в целом, причем каждый раз предполагалось «выравнивать» наличные излишкиили недостачу. Общие вопросы в масштабах страны решались на периодических конгрессах рабочих бирж и отраслевых федераций. Все делегаты на любом уровне могли быть отозваны членами их местной организации.

Что касается организации потребления, то анархо-синдикалисты считали настоятельно необходимым «привлечь к социализму» всех (даже первоначально несогласных) трудящихся «с помощью справедливого распределения или обмена продуктами труда». Разработанные ими «Директивы» были основаны на принципах анархистского коммунизма. «Синдикалисты, — говорилось в документе, — хотят полностью исключить деньги как средство обмена, чтобы сделать невозможным возвращение к частнокапиталистическому хозяйству... цель вольного социалистического общества: каждый трудится в соответствии со своими способностями и получает по своим потребностям. Социализм предполагает, таким образом, высокоразвитое чувство общности у подавляющей массы трудящихся» [23]. Немецкие анархо-синдикалисты полагали, что неимущие промышленные и сельскохозяйственные рабочие уже обладают такими качествами. Среди крестьян и «верхних слоев работников умственного труда», которые столь же жизненно важны «для построения нового общества», необходимо еще до революции вести упорную разъяснительную и просветительскую работу, тем более что многие профессии в сфере услуг, финансов, торговли и т.д. исчезнут.

Следуя ОБЩЕПРИЗНАННЫМ в тот период в среде социалистов всех направлений представлениям о будущем коммунистическом «изобилии», анархо-синдикалисты констатировали, что «в первое время полное удовлетворение всех потребностей невозможно», отраслевым федерациям придется ввести у себя определенные нормы рабочего времени, и все должны будут трудиться. Но даже в это «переходное время» распределение должно было осуществляться не с помощью денег, а посредством рационирования, причем, разумеется, не государственного (сверху), а общественного, согласованного самими трудящимися. Кроме того, предполагался принцип своеобразного «бартера» между отраслевыми федерациями: «Отдельные федерации должны будут также в переходное время обменивать свои продукты шии выполняемые работы на соответствующее возмещснис в виде необходимых им продуктов» на основе конкретных соглашений и договоренностей. С помощью такого обмена синдиилисты предполагали вовлечь в социалистическую экономику крестьян и представителей ряда профессий умственного труда [24].

В отношении формы распределения на первое время в ФАУД существовали различные представления. Наряду с преобладавшим в тот период взглядом о распределении по карточкам, выдаваемым рабочими организациями в населенных пунктах, высказывались мнения о раздаче продуктов на предприятиях по спискам работаЮЩИХ [25].

Производственный баланс на уровне страны предстояло сводить страновой конференции отраслевых федераций. Она могла принимать решения об обмене с заграницей. При этом синдикалисты выдвигали следующие принципы: «В первую очередь будет производиться необходимое для самой страны, затем для заграницы, причем только в обмен на необходимые продукты питания и сырье... Мы должны сделаться как можно более независимыми от заграницы, пока социализм не будет введен во всем мире» [26].

Отношение многих немецких анархо-синдикалистов тех лет к кооперативам и иным формам «экспериментального социализма» было скорее негативным. Они подчеркивали, что эти образования появляются при капитализме и живут по его законам. Даже принося некоторые частичные успехи, кооперативы нс могут способствовать переходу к новому строю. Поэтому синдикалисты советовали рабочим задуматься, «не лучше ли для общего движения сконцентрировать свои силы на общем СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ строительстве, вместо того чтобы распылять их на подобные сомнительные частичные действия». Но в то же самое время они призывали готовиться к немедленной организации таких кооперативных поселений, как только начнется революция. К тому же рабочие коопераТИВЫ, по мнению синдикалистов, могли бы помогать обеспечению продовольствием рабочих в момент всеобщей стачки.

«Директивы» были почти целиком сосредоточены на экономических проблемах, поскольку синдикалисты придавали первостепенное значение именно преобразованию экономики. В то же время они подчеркивали важный момент, который резко отличал либсртарную постановку вопроса о социализме от большевистской: социалистические задачи могут быть «осуществлены лишь в том случае, если одновременно будут созданы духовные предпосылки у самих носителей экономики, работников. Таким образом, еще до строительства социалистической экономики должна быть соответствующим образом изменена и усовершенствована вся духовная конституция людей». Здесь анархо-синдикалисты предпочитали не выдвигать каких-либо КОНКРСТНЫХ предложений, но выступали за то, чтобы предоставить всем направлениям духовной и семсЙной жизни возможности для полностью свободного развития, когда будут сброшены «кандалы государства». Предлагалось создать специальную комиссию для изучения вопросов, связанных со школой, воспитанием и образованием, а также женскую комиссию для исследования проблем семейной жизни, быта и воспитания детей.

Анархо-синдикалисты полагали, что в будущих местных коммунах будут образованы комиссии по продовольствию; одежде; жилью и строительству; образованию, развлечениям и искусству; здравоохранению; общественному транспорту. Местным рабочим биржам рекомендовалось уже в настоящее время приступить к созданию таких комиссий. С точки зрения отраслевой организации предполагалось существование федераций сельского и лесного хозяйства; производства продовольствия и предметов потребления; одежной и текстильной промышленности; обувной и кожевенной промышленности; строительной и каменной промышленности; деревообрабатывающей промышленности; горного дела, доменной и солеваренной промышленности; химической промышленности; металлической и электротехнической промышленности; печатного дела и бумажной промышленности; транспорта; свободных профессий. По этим отраслям тоже должны были быть образованы отдельные комиссии. Всем этим комиссиям предстояло разработать более детальные предложения по своим направлениям дсятсльности [27].

В ходе дискуссии насчет предложенного плана в ФАУД нс было выдвинуто каких-либо существенных и принципиальных критических замечаний. Высказывались мнения о том, что следует в большей мере учитывать духовные и культурные аспекты созидания; некоторые предлагали организовать анкетированис члснов союза для выявления их способностей и т.д. Были разработаны также предложения по отдельным отраслям и областям общественной жизни.

В 1 923 году, НериеЦКИС анархо-синдикалисты вернулись к обсуждению вопроса о непосредственной подготовке социальной революции. «Теперь перед нами задача осуществить на деле все то, что мы десятилетиями пропагандировали устно и письменно, — писал «дер Синдикалист». — Теперь теория становится программой. Программой, исполнение и режиссура которой переходит к самим массам» 28 . Теоретики движения подчеркивали необходимость прежде всего обеспечить снабжение продовольствием. Они предлагали в первую очередь в нужный момент захватить иебопскарни, передать их под управленис профсоюза пскарсй и гарантировать распределение хлеба, для чего союз должен был заранее приступить к сбору всех необходимых статистических данных. Профсоюзы транспортников обязаны были обеспечить бесперебойное снабжение городов и промышленных центров всем необходи.мым. «Поскольку все капиталистические средства платежа с переходом снабжения хлебом профсоюзами будут выведены из обращения, исб будут получать все имеющие удостоверение бастующего... За деньги ничего нельзя будет купить, и ни у кого не будет причин красть ради денег», — утверждали синдикалисты. Предполагалось немедленнос трудоустройство в распределении продовольствия, транспорте, строительстве, гигиене, сооружении жилья и сельском хозяйстве всех тех, кто занят непроизводительным или офисным трудом, работал на закрывшихся предприятиях и т.д. «Рабочая биржа (профсоюзный картель) устанавливает потребности, предприятия ориентируют на них производство... Округа станут управлять направлением продуктов питания, одежды и предметов домашнего обихода в должные места, в первую очередь наиболее нуждающимся...» [29].

Надеясь на относительно скорую революцию в Германии, анархо-синдикалисты всеми силами предостерегали нсмсцких трудящихся от влияния фашизма и большевизма. Уже в мае 1923 г. в печатном органс ФА УД «Дер Синдикалист» появилась редакционная статья «Долой фашизм!», где подчеркивалось: «Было бы непростительным легкомыслием недооценивать реакционную опасность, таящуюся в фашизме и большевизме». Синдикалисты расценивали диктатуры большевиков в России и Муссолини, который «взял за пример Ленина», как эпицентр мировой реакции, распространяющейся далее по всему миру, в том числе в Германии. Статья интсрссна также тем, что дает один из первых примеров анархистского анализа фашизма. В ней отмечаются радикализм фашизма как явления, возникшего в революционную эпоху как реакция на терпящую поражение пролетарскую революцию, его антипарламснтаризм и ориентация на прямое действие. «Он хочет, как и большевиз,м, силой овладеть государственной властью и, осуществляя диктатуру, ввести свой политичсский и экономический режим». Авторы обращали внимание и на реакционный социальный характер экономичсской программы фашистов: «Частную собственность следует защищать от всяких социалистических посягательств, систем наемного труда надо защищать, а рабочие должны стать сше более бесправными. Чтобы ВЫбИТЬ почву из-под ног социалистической пропаганды, должны быть проведены некоторые реформы в области биржевого капитализма, чтобы рабочие пребывали в увсренности, будто идет борьба с паразитической спекуляцией. Но предпринимательство должно не просто сохраниться, а получить дальнейшее развитие» на основе установления «патриархальных отношений» между предпринимателями и работниками, как это было «до развития современного крупного капитала». Установление такого режима, указывали анархо-синдикалисты, сопровождается самым диким террором и разгромом рабочих организаций.

Большевистский коммунизм — непригодное средство для борьбы с фашизмом, ибо он готовит трудящимся точно такую же судьбу, заявляли анархо-синдикалисты. В статье содержался призыв бороться с фашистами не с помощью создания вооруженных подразделений, заведомо уступающих фашистским, а революционно-синдикалистскими методами рабочей борьбы на производстве и подготовки всеобщей экспроприационной стачки. Лишь синдикализм может спасти Германию от фашистов [30].

ФАУД неоднократно обличал сближение коммунистов с нсмецким национализмом, особенно послс того, как представитель Коминтерна в Германии Карл Радек в знаменитой «речи о Шлагетере» призвал летом 1923 г. к сотрудничеству с «честными» НАЦИОНАЛИСТАМИ [З1]. Он назвал Радека «самым ревностным защитником большевистского фашизма» [32]. Большевистская пропаганда толкает трудящиеся массы «прямо в объятия фашизма», — заявляла Административная комиссия ФАУД [ЗЗ].

Анархо-синдикалистская критика большевизма и коммунистов летом 1923 г. ожесточилась, как никогда ранее. КПГ воспринималась уже не просто как «партия контрреволюции», но и как союзница фашистов. «Пути расходятся, — писала газета «Дер Синдикалист». — С одной стороны стоят фёлькише и коммунисты, которые с помощью революции хотят решить национальный вопрос, то есть разорвать Версальский договор, чтобы вновь превратить Германию в сильную великую державу. С другой стороны стоят революционные синдикалисты и анархисты, которые хотят уничтожить любое правительство и любой авторитет, ликвидировать частную собственность и наемное рабство, чтобы ввести социальное равенство» 34. В последующие недели жесткая полемика с коммунистами продолжалась. Анархо-синдикалисты с возмущением реагировали на то, что в органе КПГ «Роте Фане» печатались статьи графа Ревентлова, других националистических лидеров и крайне правых офицеров, на выступление одного из лидеров коммунистов Рут Фишер, которая призвала националистов к союзу с Советской Россией и к борьбе не только «против еврейского капитала», но и против немецких монополистов. «Коммунистическая партия Германии, — заявляли анархо-синдикалисты, — является наЦИОНИЬНОЙ, антисемитской, милитаристской и, не в последнюю очередь, диктаторской. Революционный пролетариат, борющийся за свое освобождение из-под ига милитаризма, от которого столь горько пострадал, стремящи йся уничтожить национализм и достичь свободного, социалистического общества, должен с отвращением отвернуться от коммунистов... и энергично и решительно бороться с этой новой ”красной реакцией“ Только на развалинах коммунистической партии, после уничтожения Коммунистическою Интернационала может увенчаться успехом борьба против фашизма» [З5].

Задавшись вопросом, что же общего между фашистами и коммунистами-государственниками, немецкие анархо-синдикалисты были одними из первых, кто подверг критике тоталитаризм, пусть даже не используя еще этот термин, и определил его основные черты: и коммунисты и фашисты «стремятся к национализации, огосударствлению. Свободы не хотят ни коммунисты, ни фашисты, и те и другие хотят государственного принуждения... Коммунисты, как и немецкие фёлькише, борются за национальное освобождение». Им остается только договориться о будущих формах политического устройства. Поэтому синдикалисты призвали немецкий пролетариат не верить «партии измены».

Почти пророчески звучит предупреждение анархо-синдикалистов о том, куда может завести коммунистов этот националистический курс: «Если революционный пролетариат пожелает бороться за национальное освобождение... то сму нс нужны ни коммунисты, ни Интернационал, он может сразу с головой отдаться я фёлькише» [36].

(Именно так и произошло 10 лет спустя!)

Если революционные события далеко развели анархо-синдикалистов с компартией, то они, напротив, сблизили ее с левыми коммунистами — сторонниками беспартийной системы Советов. Усилились инициативы по объединению ФАУД с Всеобщим рабочим союзом — Единство. Например, 8 июля 1923 г. первая конференция рабочих бирж Центральной Германии единогласно постановила предоставить представителям ВРС-Е право решающего голоса, поскол жу тот «обдумывает вступление в ФАУД». 23 сентября 1923 г. на следующей конференции было одобрено присоединение к ФАУД организации ВРС-Е Западной Саксонии [37].

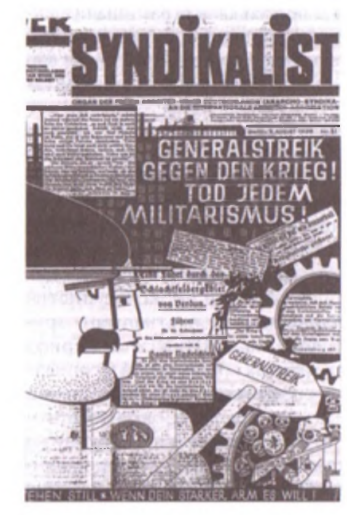

Новым пиком революционного движения в Германии в 1923 г. стало забастовочное движение в начале августа, превратившееся во всеобщую стачку, которая привела к падению правительства Вильгельма Куно. Во многих районах (Ахене, Гамбурге, Ганноверс, Эйслебене. Кульмбахе, Витгенбсргс, Любеке, Лейпциге и других) забаСТОВКМ сопровождались столкновениями или волнениями; имелись убитыс и рансныс. Члены ФАУД приняли самое активное участис в движении, а также в рабочих выступлениях, которые разворачивались одновременно с ним? [38].

Так, в Крефельде официальные профсоюзы были против стачки, и она началась по призыву местной рабочей биржи ФАУД. Голюд, дороговизна и инфляция вызвали столь бурное возмущение, что городские власти пообещали конфисковать все нераспроданные товары, но так и не сделали этого. Полиция напала на демонстрацию бастующих рабочих со сталелитейного предприятия «Райнхольд»; имелись раненые с обсих сторон. Совещание «доверенных лиц» (рабочих делегатов) ФАУД призвало провести всеобщую стачку протеста, и эта инициатива получила поддержку почти всех трудящихся города, за исключением некоторых мелких предприятий. Полицейские снова атаковали участников митинга, используя сабли. В ходе вспыхнувших столкновений было тяжело ранено 15 человек, три из которых позднее скончались. Сотни взбешенных рабочих стали брать штурмом продуктовые магазины и продовольственные склады; несколько чсловск получили тяжслые ранения. ФАУд выпустил листовку с призывом прекратить «грабежи» и начать организованную раздачу продовольствия. В ходе совещаний рабочих организаций и партий социал-демократы и официальные профсоюзы заявили, что не желают иметь с анархо-синдикалистами ничего общего; коммунисты и независимые социал-демократы вначале поддержали позицию ФАУД, но затем вместе с социал-демократами призвали рабочих прекратить забастовку и вернуться на работу. ФАУД в одиночку просил рабочих не прекращать борьбу до полного удовлетворения их требований, и всеобщая стачка продолжалась, даже несмотря на подписанное официальными профсоюзами соглашение о небольшом повышении зарплаты. В общей сложности всеобщая забастовка в Крефельде длилась с пятницы до четверга следующей недели [39].

В угольном бассейне в Центральной Германии (Борне, Мойзельвице, Розице, Гейзельтале, Биттерфельде, Цейце-Вейсенфельде) забастовка вспыхнула стихийно, без призыва каких-либо партий и профсоюзов. Анархо-синдикалисты предложили рабочим захватить предприятия, организовать их оборону и немедленно наладить с крестьянами и сельскохозяйственными рабочими обмен угля на продукты, одновременно призвав их экспроприировать помсщиков. Однако на собрании рабочих эта идея была отвергнута. Вместо этого по настоянию коммунистов были выдвинуты лозунги против правительства Куно, за создание «рабоче-крестьянского правительства». Вопреки призывам ФАУД, трудящиеся не стали проводить оккупационную стачку и покинули предприятия. Под консц руководство выступлением оказалось в руках коммунистов, которые так и не предложили какой-либо альтернативной тактики борьбы. В результате движение было подавлено [40]. В Цейце доведенные голодом до отчаяния рабочие вступили в настоящее сражение с полицией «шупо»; имелись убитые и раненые. 10 рабочих погибли, 35 были ранены. Среди пострадавших в этом районе были члены и сторонники ФАУД. Послс окончания стачки начались репрессии. В 26 группах союза насчитывались сотни подвергнутых санкциям различного рода. Массовые увольнения шахтеров, состоявших в ФАУД, прошли на шахтах Нижних Лужиц (Нидерлаузица). Анархо-синдикалисты просили ЧЛСНОВ организации помочь товарищам [41]. Приветствовав свержение правительства Куно, они призвали рабочих страны готовиться к новой всеобщей стачке и социальной революции [42].

Летом и осенью 1923 г. у немецких анархо-синдикалистов появился еще один противник — рейнский сепаратизм. Идея создания отдельной республики на Рейне пользовалась поддержкой среди части населения, измученного экономическим крахом и последствиями политики «пассивного сопротивления». Движение увлекло за собой и некоторое количество либертариев и синдикалистов [43]. Бертрам Дитц, бывший член ФАУД и Федерации коммунистических анархистов, выступал в Дюссельдорфе за создание Рейнской республики, в которой надеялся добиться создания «системы Советов на синдикалистской основе». Сепаратизм поддержала федерация текстильщиков ФАУД Ахена [44]. В Людвигсхафенс бывший член ФА УД расклеивал сепаратистские листовки.

Большинство активистов и членов ФАУД решительно отвергло рсЙнскиЙ сепаратизм, поскольку анархо-синдикалисты выступали против государства вообще, осуждая в равной мере всякий национализм и империализм, «милитаристскую Францию» и капиталистическую Германию. «Рабочие, которые борются за социализм, — писал печатный орган ФАУД, — не должны ни выступать за образование нового государства, ни защищать существующее или будущее государство [45]» Резолюции против поддержки сепаратизма приняли отделение Федерации рабочих-металлистов ФАУД в Большом Рейнхаузсне, организации союза в Мюльгейме, Большом Дюссельдорфе, члены федерации рабочих-металлистов Крефельда, рабочие биржи Хёрде, Кёльна, Дюссельдорфа, местная синдикалистская группа в Нойвиде, рабочие биржи в Мангейме, Людвигсхафене, Хёхстс, Ахене и Ахенском округе, Крефельде, Хохэммерихе, Дуйсбурге, Эльберфельде. Конференция синдикалистских организаций Рейнской области, проходившая 2—3 сентября в Крефельде, постановила считать членов ФАУД, примкнувших к Рейнско-республиканской партии, выбывшими из рядов союза. За «поддержку сепаратизма» из союза была исключена федерация текстильщиков Ахена [46]. Окончательное решение было вынесено на созванной Административной комиссией конференции ФАУД Рейнской области 1 ноября 1923 г. в Дюссельдорфе. В принятой почти единогласно (против выступил только один делегат) резолюции указывалось, что анархо-синдикализм выступает против любого государства и правительства. ФА УД не поддерживает лозунг единства Германского государства, считая, что такого единства не нужно для сохранения ценностей культуры и цивилизации. Однако он не может поддержать и действия рейнских сепаратистов по созданию нового государства, поскольку рабочий класс ни в экономическом, ни в ином отношении ничего не выиграет от нового государства. Конференция постановила, что те из членов ФАУД, которые по своей инициативе примкнут к сепаратистскому движснию, ставят себя вне ФАУД. Анархо-синдикалисты подчеркнули, что, если новое государство все же возникнет, они будут и в нем продолжать борьбу за социальные цсли трудящихся [47].

Осенью 1923 г. ситуация в Германии оставалась напряженной. «Нищета трудящихся в октябре и ноябре 1923 г. была неописуемой, — писал историк Вольфганг Руге. — Уровень жизни масс, который почти безостановочно падал на протяжении 1O лет, достиг абсолютного дна. 7070 рабочих были полностью или частично безработными. Почти 9570 всех предприятий простаивали... Промышленное производство составляло лишь 2070 от уровня 1913 г.» [48]. Правительство Густава Штреземана, которое анархо-синдикалисты назвали «диктатурой центра» [49], объявило о прекращении «пассивного сопротивления» и стремилось во внешней политике — к соглашению с государствами бывшей Антанты, а во внутренней — к введению стабильной валюты и укреплению предпринимательства. Предприниматели воспользовались благоприятной ситуацией и стали почти повсюду пытаться отменить восьмичасовой рабочий день, который был одним из достижений Германской революции, пересматривали тарифные соглашения. ФАУД призывал трудящихся всеми силами и средствами сопротивляться наступлению предпринимателей и защищать 8-часовой рабочий день [50]. Ожидая окончательного краха марки в сентябре 1923 г., анархосиндикалисты вновь повторяли, что предотвратить надвигающуюся экономическую и социальную катастрофу может лишь всеобщая стачка, «немедленная подготовка организованного пролетариата к взятию в свои руки средств производства, продолжение производства на основе экономики, ориентированные на удовлетворение потребностей людей и распределение произведенных благ среди всех нуждающихся, насколько это позволяют имеющиеся запасы» [51]. «Апогеем народной гибели» назвали они финансовую реформу, ОСУЩЕСТВЛЯВШУЮСЯ кабинетом Штреземана [52].

В эти осенние месяцы в статьях и заявлениях ФАУД постоянно присутствовали одновременно два мотива. С одной стороны, это тревога в связи с нарастанием реакции, утратой достижения рабочего движения, угрозой военной диктатуры и фашизма [53]. Соответственно анархо-синдикалисты призывали к оборонительным сражениям. «Синдикалисты и анархисты могут вступить в контакт на предприятиях со всеми рабочими и организациями, которые также осуждают парламентаризм и любую диктатуру, как, например, с ВСР-Е, с тем чтобы готовить совместные акции в оборонительной борьбе против ЛИКВИДаЦИИ 8-часового рабочего дня... — писала газета «Дер Синдикалист». — Они должны стремиться к тому, чтобы убедить других организованных людей в преимуществе революционного синдикализма. Только благодаря ему и его методам борьбы прямого действия рабочие смогут еще отразить реакцию в политической, социальной и экономической сфере» [54].

С другой стороны, анархо-синдикалисты продолжали готовиться к социальной революции. В статье, опубликованной осенью в печатном органе ФАУД, видный активист движения Аугуст Ксттснбах утверждал, что «в Германии обстоятельства подталкивают в этом направлении» и необходимо как можно интенсивнее вести агитацию, разоблачать партии и привлекать в организацию новых членов. Выступая за общество без насилия, он выразил понимание действиями участников голодных бунтов, вплоть до массовой расправы над спекулянтом продуктами питания в Гельзенкирхене и над прокурором, стрелявшим в рабочих во Франкфурте [55].

В октябре 1923 г. Административная комиссия ФАУД вновь выпустила воззвание «К германскому пролетариату!» с еще одним призывом готовиться ко всеобщей революционной стачке. «На рабочих Германии, — писали анархо-синдикалисты, — лежит ответствснность: взять свою судьбу в собственные руки и совершить революционный поворот — или заслужить проклятие грядущих поколений. Последний раз напоминаем вам: решайте!» Предложенная линия действий состояла в отстаивании «сегодняшних требований» (введения 6-часового рабочего дня для борьбы с безработицей, ликвидации налогообложения зарплаты, роспуска всех военных и полицейских формирований, отмены осадного положения, снижения цен при одновременном повышении зарплаты с тем, чтобы выйти на довоенный уровень их соотношения, освобождения всех политических заключенных) и подготовке к борьбе за «завтрашние требования». Под этими последними ФАУД понимал задачи социальной революции: экспроприацию капиталистов, ликвидацию капиталистического экономического строя, уничтожение государства и любого правительства, овладение всеми рабочими вместе землей, шахтами, фабриками и транспортными средствами, учет всех ресурсов и производственных мощностей и производство, ориентированнос на удовлетворение потребностей, а не на прибыль, учет имеющегося жилья и распределение жизненно необходимых благ среди нуждающихся. Сценарий действий в момент всеобщей стачки и после нее в целом совпадал с рекомендациями «Директив»: прекращение работы, завершение разоружения контрреволюционных сил, отправка рабочих в сельскую местность для организации продуктообмена с деревней, экспроприация предприятий работниками и возобновление производства с переориентацией на потребности людей, закрытие предприятий, не производящих жизненно необходимые продукты и блага, и трудоустройство освободившихся рабочих рук и безработных, уничтожение центральной государственной власти, недопуиление возникновения нового правительства, «пусть даже состоящего из рабочих», и прихода к власти компартии, содействие революционному движению за рубежом [56]. Анархо-синдикалисты выступили с резким осуждснисм восстания, организованного коммунистами в Гамбурге в конце октября 1923 г. Они характеризовали его как «путчистские игры», приведплие к бессмысленным жертвам среди рабочих [57]. С озабоченностью синдикалисты реагировали на фашистский путч Гитлера — Людендорфа в Баварии и на антисемитские погромы [58].

После кризиса в конце октября — начале ноября 1923 г. в Германии быстро наступил перелом. 8 ноября правительство передало диктаторскую власть генералу Хансу фон Секту. Левые организации подверглись преследованиям. В течение ноября властям удалось добиться стабилизации марки, а также смягчения напряженности в отношениях с державами-побсдительницами. Для анархо-синдикалистов все это означало «наступление контрреволюции».

«Капиталистам удалось наконец с помощью непрерывного подкопа все болсс сдерживать революционные силы народа и самим стать хозяевами положения, — признавал печатный орган ФАУД.

Трусливое поведение социал-демократии и централистских профсоюзов облегчило реакции эту игру». Вокруг революционных рабочих все теснее сжимается кольцо рейхсвера и фашистских отрядов, утверждала газета. Она все еще предрекала, что «вооруженный исход борьбы с бандами реакции кажется неминуемым» [59].

Означают ли последние события действительный конец «революционного развития в Германии»? — задавался вопрос в другой статье того же номера. «Мы не верим в это, и мы этого не ДОПУСмм... — восклицали анархо-синдикалисты. — Мы, синдикалисты, и в эти тяжелые времена должны высоко держать знамя революции и пропагандировать идею прямого действия, творческого вмешатсльства масс. Еще не все проиграно. Нужно еще надеяться на то, что рабочий класс нс отдаст без борьбы свое место контрреволюции...» ФАУД вновь призвал трудящихся защищать 8-часовой рабочий день, переходить в контрнаступление и добиваться ограничения рабочего времени шестью часами в дснь [60].

Экономический и политический кризис 1923 г. и его последствия нанесли роковой удар по немецкому анархо-синдикализму. «Зарплаты рабочих за неделю хватало лишь на то, чтобы в лучшем случае купить меб и полфунта маргарина. А если зарплата не выплачивалась ежедневно, то к концу недели деньги вообще уже ничего нс стоили... — сообщал ФАУД в отчете II конгрессу МАТ. — Перед лицом подобного положения нечего было и думать о цифрах взносов в организацию, нельзя было тратить средства на организацию, газету и литературу для рабочих». К тому же на основании чрезвычайного положения были запрещены местные союзы ФАУД в прусских провинциях Вестфалия, Ганновер, Мекленбург и Померания, в Саксонии и Саксонии-Ангальт, в Баварии, их им имущество конфисковано, а многие активисты репрессированы [61]. Сообщалось о том, что в Массене и Хеерене (недалеко от Дортмунда) был конфискован весь материал организации и произведены массовые аресты ее членов. В Зельм-Байфанге, Тойхерне, Камене, Нидерпланице и во всем районе Цвиккау (Западная Саксония), в Фареле (Ольденбург), Верне-Эфенкампе, Ремшейде, ШтейнбергШталленберге (Тюрингия) военные конфисковали всю документацию и часть библиотечного фонда. Преследования ФАУД не были предписаны официально генералом Сектом и центральным руководством рейхсвера, и это позволяло оспаривать их как «местные перегибы». 29 ноября представитель Административной комиссии ФАУД подал жалобу в военное министерство в Берлине, и там пообещали отменить принятые меры и вернуть конфискованное имущество. Руководство ФАУД призвало местные организации также подавать жалобы в окружную военную администрацию [62].

Согласно данным «Словаря по общественно-политическим наукам», число членов ФАУД в 1923 г. упало до 30 тысяч [63].

В конце 1923 г. стали появляться признаки того, что некоторые из ведущих активистов ФАУД пересматривают прежние радикальные позиции в отношении будущей социальной революции. Редакционная статья в последнем номере «дер Синдикалист» утверждала, что «спад силы действий рабочего движения ясно проявлялся уже в конце 1922 г., в минувшем же 1923 г. предпринимательские круги буквально пошли на штурм против всего, чего добились рабочие». Новый год не обещает быть лучше, хотя кризис и не разрешен, уверяла газета [64]. В газете был опубликован материал А. Шапиро, который, ссылаясь на разработки русских анархо-синдикалистов и опыт Русской революции, призвал «отказаться от предрассудков». Он заявил, что «грядущая революция не принесет с собой полного осуществления анархистского идеала» и немедленного «полного равенства». Шапиро доказывал, что неизбежное падение производства в период революционного переворота, необходимость применения насильственных методов для подавления ее врагов и другие трудности будут порождать особый этап, когда синдикалистские профсоюзы, еще не включая в себя всю массу населения, должны будут взять на себя ответственность за управление обществом, контроль над рабочими отрядами и т.д. Он допускал также временное сохранение денег «на начальной стадии нового общества» [65]. В аналогичном духе высказывался — во изменение своей прежней позиции — и Ф. Барвич. В изданной в 1923 г. брошюре «Коммунистическое строительство синдикализма» он утверждал: «Дeньги на переходное время должны быть сохранены как средство обмена, но лишены своих свойств источника обогащения. Когда и каким образом произойдет позднее полная отмена денег, должен показать опыт» [66]. Но эта позиция еще отнюдь не стала преобладающей в ФАУД.

Воспользовавшись экономическим кризисом и ослаблением рабочего движения в конце 1923 г., германские предприниматели усилили наступление на 8-часовой рабочий день. Трудящиеся вели упорные оборонительные бои. 18 декабря 1923 г. на металлургических предприятиях Круппа в Рейнхаузене началась забастовка, которая в январе переросла во всеобщую стачку металлистов в Рурской области и Рейнланде, затем распространилась на Берлин и другие области, захватив в конечном счете до 500 тысяч человек. 150 тысячам металлистов Берлина был объявлен локаут. Конференция рабочих и производственных советов в Рейнхаузене 3 января 1924 г. прошла под влиянием духа революционного синдикализма, что не в последнюю очередь объяснялось активной пропагандистской работой членов ФАУД. Другие профсоюзы саботировали движение, но признали его как свершившийся факто [67].

Ход рейнско-рурской стачки был обсужден на конференции ФАУД. Ее участники констатировали, что выступление приобретает все более отчаянный характер. Оккупационные власти арестовывали членов ФАУД за «анархо-синдикалистскую подрывную деятельность» и передавали их немецкой полиции. По обвинению в государственной измене были заиючены в тюрьму активисты Хаусманн и Фридрих; арестован редактор газеты «Шёпфунг» Древес. Все члены ФАУД в Рейнхаузене были арестованы и высланы из города. Члены организации вынуждены были бежать из Дюссельдорфа, спасаясь от оккупационной французской полиции. В Юрдингене было совершено ночное нападение на рабочую биржу ФАУД. В Вормсе французские оккупационные власти конфисковали газету ФАУД «Дер Синдикалист». В Аахене и Вурмском бассейне 50 анархо-синдикалистов были обвинены в нарушении «гражданского мира»; над ними был начат процесс. Только в одном Вюрзелене 40 членам организации грозили различные обвинения. Среди арестованных оказались такие видные активисты, как Х. Хауэр и О. Амаккср. В связи с этими преследованиями конференция ФАУД постановила организовать помощь преследуемым, готовиться к запрету ФАУД и усилить пропаганду против предстоявших парламентских выборов и политических партий [68]. Борьба металлистов Рейнской и Рурской области продолжалась восемь недель.

Весной 1924 г. бастовали входящие в ФА УД моряки, протестуя против намерения предпринимателей ввести двисменный режим труда по 12—15 часов. В тот же период по всей странс прокатилась волна стачек в самых различных отраслях [69]. Во время стачки на баДеНСКИХ анилиновых заводах члены ФАУД организовали уход за детьми бастующих [70]. Среди забастовок выделялось выступление шахтеров Рейнланда-Вестфалии и Саксонии, явочным порядком восстановивших 7-часовой рабочий день, на что предприниматели ответили локаутом в начале мая, уволив почти полмиллиона рабочих. Добиться 7-часового рабочего дня не удалось. Синдикалисты предложили объявить всеобщую стачку, но реформистские союзы не поддержали эту идею. Рабочие согласились на «временнос» продление рабочего времени. ФАУД охарактеризовал конец выступления как «бесславный» и обвинил в таком исходе реформистские профсоюзы. После этой забастовки рабочее движение в Германии, по оценке анархо-синдикалистов, «достигло известной мертвой точки». Отдельные стачечные выступления еще продолжались, но это были уже отзвуки большой борьбы? [71]

ФАУД пытался оказывать помощь своим членам в ходе забастовок, локаутов и иных конфликтов. Размеры ее не должны были превышать сумму, соответствующую пятикратному еженедельному членскому взносу. В течение первых двух недель оказание поддержки целиком ложилось на местный союз, и лишь затем в случае необходимости можно было обратиться к своей отраслевой федерации (если и эти средства были исчерпаны, должен был последовать призыв Административной комиссии ко всем членам организации). Местные межпрофессиональные объединения обращались напрямую в комиссию. В отчете 11 конгрессу МАТ немецкие анархо-синдикалисты заявляли, что «до сих пор... в нормальные времена было всегда возможно оказывать в ходе конфликтов такую поддержку, что их никогда не приходилось прекращать или прерывать из-за нехватки финансовых средств». Значительную помощь оказывали также региональные рабочие биржи, которым нередко удавалось самостоятельно вести и финансировать конфликты с требоВаНИЯМИ повышения зарплаты, улучшения условий труда и т.д. [72]

В 1925 г. немецким рабочим удалось в основном добиться восстановления 8-часового рабочего дня. В связи с предстоявшими выборами в производственные СОВСТЫ на предприятиях ФАУД собрал I февраля 1925 г. специальную конференцию для определения своего отношения к ним. До тех пор ФАУД считал, что такие Советы должны выражать интересы только рабочих, и не участвовал в выборах в производственные Советы как официальные учреждения [7З]. Тем не менее участие в конкретных выборах, согласно решению конгресса ФАУД, оставалось на усмотрение членов организации на местах. Конференция не имела права изменять это решение. К тому же она выявила глубокие разногласия в движении. Представители Рейнской области и Вестфалии выступали за участие в выборах в официальные производственные Советы, делегаты Побережья, Верхней Силезии и Северной Баварии — категорически против. Конференция вынуждена была призвать сторонников обеих точек зрения к взаимной терпимости и постановить, что исключение отдельных члснов и организаций в связи с их участием либо неучастием в этих выборах не должно производиться [74].

В начале 1925 г. в ФАУД существовало пять отраслевых или профессиональных федераций — горняков, строителей, деревообделочников, металлистов, работников одежной промышленности и транспорта. Они охватывали примерно две трети всех местных союзов; остальные союзы существовали как межпрофессиональные объединения. На I февраля 1925 г. в ФАУД насчитывалось 375 местных союзов, которые объединяли около 25 тысяч членов. Иными словами, за период, прошедший после 14-го конгресса ФАУД в 1922 г., число членов организации сократилось почти втрое [75]. Одной из причин такого падения стала безработица, резко выросшая после начала стабилизации. «Были уволены сотни тысяч горняков, металлистов и работников смежных отраслей, — подчеркивалось в докладе ФАУД II конгрессу МАТ. — Они вынуждены влачить Жикое существование на минимальное пособие по безработице и думать не могут о том, чтобы дать хоть пфенниг на организационные нужды. Перед лицом такой ситуации понятно, что синдикалистское движение в Германии, как и все остальные, теряло членов» [76]. Следует отмстить, что ФАУД, следуя традиции европейского профсоюзного движения и в отличие, например, от южноамериканского рабочего движения, был основан на твердой и регулярной уплате членских взносов, которые составляли не менее 1% недельной зарплаты. Это ограничивало возможность безработных состоять в рядах ФАУД.

Оценивая положение немецких анархо-синдикалистов в период стабилизации (1924—1929 гг.), Вартенбсрг позднес писал: «Во внутриполитическом плане буржуазия одержала большую победу над пролетариатом, планы которого насчет непосредственного завоевания власти пришлось отложить надолго. Буржуазия... воспользовалась своей победой, ввела осадное положение, запретила революционные организации, продлила рабочий день и т.д. ФА УД был теперь ослаблен, его ориентация на «смертельный кризис» устарела. Следовало радикально переориентироваться; повседневная борьба за каждый пфенниг зарплаты, за каждые полчаса рабочего времени должна была теперь составлять практическую деятельность ФАУД. Только так можно было вновь прийти к массам», утверждал Вартенберг [77].

Подобно ему, значительная часть ведущих активистов ФАУД стала добиваться своего рода смены курса. Они предлагали отодвинуть на второй тан общую социально-революционную агитацию и сделать упор на практические вопросы повседневной борьбы за интересы трудящихся. Сюда относилось и участие в производственных Советах, обращение в суды по трудовым вопросам и т.д. «Главная причина упадка нашего движения... — писал, например, Эрнст Ригер, — в том, что мы упустили возможность переложить центр тяжести нашей деятельности именно на переплетение материальных интересов, а также на отпор реакционным, политическим или культурным атакам и посягательствам. Простой декламацией самых прекрасных и возвышенных идей анархизма нельзя ни помочь среднему рабочему, ни завоевать его интерес к нашему движению» [78].

Однако такой подход встретил существенное внутреннее сопротивление. Многие синдикалисты напоминали, что повседневные требования и борьба за них неотрывны от общей цели движения, и это необходимо постоянно подчеркивать.

Кризис сбыта является результатом капиталистической ориентации на удоњлетворение платежеспособного спроса, а не реальных потребностей людей, следствием умножения товаров и спекуляции ими, точно так же, как и проблемы, связанные с зарплатой и безработицей, писал старый синдикалист Карл Рохе. «Кризис сбыта, политика зарплаты и безработица — это силовые вопросы массовой борьбы, которые не могут быть решены за счет отодвигания социалистической конечной цели на задний план; их следует поднимать, объяснять и разрешать путем ликвидации капитала и государства» [79].

Хотя Роккер написал брошюру о повседневной борьбе «Борьба за повседневный хлеб» и многие вели подобную агитацию, «движенис не сделало из этого практические и тактические выводы, — сетовал позднее сторонник прагматической линии Вартенберг. «Во многих местах все еще пребывали в мире идей доктринеров из Всеобщего рабочего союза — Единая организация (ВРС-Е — левокоммунистическая организация сторонников беспартийных рабочих Советов, критически относившаяся к борьбе за частичные требования. — В.Д.) и т.д., которые называли борьбу за повседневный хлеб реформизмом. В других местах на словах высказывались за повседневную борьбу, но из боязни конфликта со сверхреволюционными критиками ничего не предпринимали в этом направлении. Многие товарищи хотели вести борьбу по вопросам зарплаты и рабочего времени, но не желали использовать те средства, которые обеспечивают синдикалистскому фабричному рабочему доверие его коллег: производственный совет, представительство перед судом по трудовым вопросам, переговоры по зарплате. Другие шли по этому пути, но не занимались систематическим просвещением приобретенных членов относительно принципов анархо-синдикализма» [80].

Из-за острых внутренних разногласий обсуждение спорных вопросов чаще всего заканчивалось промежуточными решениями. Так, вопрос о производственных советах стал одной из основных тем, обсуждавшихся на 15-м конгрессе ФАУД 1O—13 апреля 1925 г. в Дрездене. Делегат Метц из Дуйсбурга выступил с докладом о «нынешних задачах ФАУД», подчеркнув необходимость «завоевать массы». Спор на конгрессе закончился компромиссом. Вопрос был объявлен непринципиальным. Было решено, что те, кто считает нужным и вынужденным участвовать в таких выборах, могут делать это в порядке эксперимента и под свою ответственность. Делегаты конгресса приняли резолюцию по докладу Роккера «Принципиальная основа синдикализма и организационное устройство ФАУД», в которой подчеркивалось, что организация выступает против партий, в поддержку МАТ. В отношении других течений была подчеркнута полная организационная самостоятельность ФАУД, его отказ от заключения каких-либо блоков и картелей за счет принципов при одновременной готовности к сотрудничеству в конкретных действиях с другими рабочими организациями. Соответственно конгресс высказался против контролировавшейся коммунистами организации «Красная помощь», несмотря на участие в ней отдельных членов ФАУД. Делегаты приветствовали идею ежедневной газеты, но сознавали, что се издание невозможно. Конгресс признал синдикалистскую молодежь в качестве самостоятельной организации. Была принята резолюция о работе среди женщин. Конгресс поручил комиссии ФАУД подготовить справочник для агитаторов. Отдельное решение касалось активизации антимилитаристской работы: в соответствии с решениями 11 конгресса МАТ, в первое воскресенье августа 1925 г. должны были состояться антивоенные манифестации. Другие репрессии касались поощрения эсперанто, осуждения репрессий и протеста против приговора Сакко и Ванцетти в США [81].

Еще одним неразрешенным спорным вопросом в этот период стало распределение полномочий между отраслевыми федерациями и рабочими биржами. Эти глубинные расхождения выступили на поверхности в видс дебатов о том, какая структура ФАУД должна оказывать солидарную помощь в ходе стачек и увольнений. Конфликт разгорелся на конференции провинциальных и окружных рабочих бирж в Берлине 3—4 октября 1925 г., созванной для разработки единых действий «бирж» по всей стране. Большинство выступало за то, чтобы постепенно передать дело координации оказания помощи из рук федераций в руки рабочих бирж на местах и Административной комиссии, федерации строителей и металлистов возражали и требовали вынесения вопроса на конгресс ФАУД. Позднее, однако, конференция Федерации металлистов согласилась с принятым решением; упорствовало только руководство строителеи [82].

В 1925 г. ФАУД начал выпуск отраслевых газет строителей и металлистов, расширил издание газет транспортников и др. С учетом газет «Синдикалистской молодежи» и Берлинской рабочей биржи ФАУД, анархо-синдикалисты выпускали 4 еженедельника, 3 ежемесячника и т.д. Они принимали активное участие в новой волне стачек. Там, где пользовались определенным влиянием: среди кафельщиков в Берлине и Кельне, печников Берлина, строителей, движение происходило под моральным руководством ФАУД и с использованием синдикалистских методов удалось достичь повышения зарплаты и увеличения отпусков. Активизировал работу созданный по решению конгресса ФАУД Интернациональный комитет действий по пропаганде [83].

В некоторых местах члены ФАУД продолжали играть значительную роль в забастовочном движении. Например, в стачке на вагонной фабрике в Шёндорф—Дюссельдорфе в апреле 1925 г. из 800 бастовавших 120 были синдикалистами. Рабочим удалось добиться повышения зарплаты [84].

В ходе оборонительных стачек 1925 г. анархо-синдикалисты продолжали доказывать недостаточность и уязвимость частичных забастовок и пропагандировали всеобщую. Они активно участвовали в двухмесячной стачке 140 тысяч строитслей. Одна тысяча синдикалистов бастовала в Берлине, две тысячи — в провинции [85].

Определенную выгоду анархо-синдикалистам удалось извлечь из недовольства радикальных членов прокоммунистического «Союза работников физического и умственного труда» курсом их партийного руководства. КПГ в этот период форсировала присоединение своих рабочих организаций к СОЦИалдемократическим профсоюзам, что соответствовало официальной линии Профинтерна. В июне 1925 г. шахтеры из «Союза работников физического и умственного труда» жаловались в Москву на активизацию в этой связи пропагандистской работы синдикалистов. Так, после того, как в районе Дортмунда КПГ дала указания распустить местные группы союза и вступить в официальные профсоюзы, 28 июня на общем собрании группы из Харденберга с участием двухсот членов было принято решение присоединиться к ФАУД, а представителей коммунистов отказались слушать. Коммунисты опасались, что та же ситуация возникнет в округах Ванне и Херне, где сохранялось сильное влияние синдикалистов [86].

В молодежном анархо-синдикалистском движении в этот период шла острая борьба. Э. Фридрих, бывший лидер «Свободной молодежи» 1919 г., защищал культурную, образовательную и пацифистскую ориентацию. Пытаясь привлечь молодежь на свою сторону, он созвал весной 1924 г. «Международную антимилитаристскую встречу» в Лейпциге, отстаивал автономию молодежного движения, создание коммун и т.д. Его влияние удалось нейтрализовать, и конференция САМ в Ганновере (декабрь 1924 г.) подтвердила ориентацию на участие в повседневной массовой борьбе. Делегаты постановили, что в борьбе с государственным насилием допустимы любые средства, вплоть до вооруженной борьбы. В САМ насчитывалось в этот период 120— 180 местных групп с 2,5—3 тысячами членов; издавалась газета «Юнге Анархистсн» тиражом в 5 тысяч экземпляров [87].

В сентябре 1925 г. в САМ имелось 76 местных групп с 3—4 тысячами членовК8 . Газета выходила 4-тысячным тиражом. На пятой конференции в Эрфурте (24— 26 октября 1925 г.) были представлены 60 местных организаций, в которых состояла одна тысяча членов. Делегаты приняли декларацию принципов, в которой провозглашались массовая борьба, оппозиция против всех политических партий и реформистских профсоюзов. В документе подчеркивалась верность принципу организации (в противовес антиорганизационному индивидуализму), необходимость борьбы за повседневные интересы трудящихся. Одной из важнейших задач организации был объявлен антимилитаризм: «синдикалистская молодежь» заявляла, что защита революции дело народных масс, а не специальных военных организаций. Делегаты отклонили предложения докличика Хельмута Рюдигера о том, что члены организации должны по достижении 25 лет выйти из нее и вступить во «взрослую организацию» ФАУД, и о том, что в «Синдикалистской молодежи» могут состоять только члены ФАУД. Тем не менее была принята резолюция о поддержке ФАУД как отраслевой и территориальной организации и инструмента регулирования производства и обмена в будущем обществе. Были обсуждены также специфические задачи молодежи [89] прежде всего в области образования и культуры.

В начале 1926 г. провели забастовку ящичники Берлина (их союз, насчитывавший 500 членов, присоединился к ФАУД в 1923 г.). Конфликт был вызван действиями реформистских профсоюзов, которые попытались распространить на рабоч их условия тарифного договора, заключенного ими с предпринимателями. Добившиеся ранее в ходе упорной борьбы лучших условий синдикалисты вынуждены были объявить стачку и отстаивать свои условия. В тот же период к ФАУД присоединился союз строительных сметчиков Берлина [90].

В 1926 г. ФАУД, несмотря на принципиальное неучастие в государственной политике, принял решение принять участие в проводившемся референдуме о конфискации собственности бывших германских монархов и князей. Административная комиссия и большинство организаций выступили за такую позицию, часть местных организаций была решительно против, считая это нарушением традиционной линии анархо-синдикализма. На страницах газеты «Дер Синдикалист» шла острая дискуссия по этому вопросу [91]. Однако эти споры быстро закончились и не создали угрозы для единства движения.

В середине 20-х годов немецкая секция МАТ стала испытывать серьезные трудности. Почти две трети ее членов оказались без работы. ФАУД все шире участвовал в выборах в производственные Советы, местами добиваясь существенных успехов. Так, на шахтах Рура он получил в 1925 г. 1248 голосов, в 1926 г. — 1665 голосов. На фирме «Дортмундер унион» ФАУД собрал в 1926 г. 5070 голосов (1694), получив пять мест в производственном совете и одно место рабочего советника [92].

Деятельность ФАУД была сильно затруднена тем, что анархосиндикалисты с самого начала оказались в меньшинстве в рабочем движении Германии. Реформистские профсоюзы использовали практику тарифных соглашений, которые они нередко заключали за спиной рядовых трудящихся. Только признанные государством профсоюзы имели «право заключать тарифные соглашения с объединениями предпринимателей для всех трудящихся отрасли. По окончании срока тарифного контракта происходят переговоры между представителями самозваных рабочих профсоюзов и представителями объединений предпринимателей в присутствии государственного арбитра на предмет новых тарифов. В этих условиях (работники) почти всегда с самого начала исключены, поскольку реформистские профсоюзы заключают с хозяевами соглашения, в соответствии с которыми должны работать трудящиеся на предприятиях, даже если они не удовлетворены этими соглашениями. Переговоры почти всегда приводят к компромиссам между реформистами и хозяевами, но в общем выигрывают почти всегда хозяева. Если трудящиеся выступают против решения арбитража и начинают бастовать, их действие объявляется незаконным». Так описывали ситуацию немецкие анархо-синдикалисты [93].

С января по май 1927 г. продолжалась забастовка синдикалистских ленточников в Крефельде. Руководство реформистских профсоюзов заняло штрейкбрехерскую позицию, но активистам ФАУД, пользовавшимся существенным влиянием в рабочей среде, удалось привлечь к выступлению рядовых членов официального профсоюза. В результате был достигнут успех [94].

16-й конгресс ФАУД 25—28 мая 1927 г. в Мангейме обсудил вопросы об отношении к капиталистической рационализации (с докладом об этом выступил Роккер) и к социальному законодательству. Делегаты подчеркнули необходимость решительной борьбы с практикой государственного арбитража трудовых КОНфликтов; для выработки мер противодействия была образована специальная комиссия. Было решено также ввести взносы солидарности с жертвами реакции и упорядочить их взимание через местн ые рабочие биржи [95]. Что касается вопроса об оказании помощи при стачках и увольнениях, то — вопреки требованию части федерации строителей — конгресс подтвердил, что это должно быть задачей местных, окружных и провинциальных рабочих бирж в сотрудничестве с Административной комиссией.

Было решено приступить к изданию теоретического и дискуссионного органа — журнала «Ди Интернационале». Организация была официально переименована в «Свободный рабочий союз Германии (анархо-синдикалисты)» [96].

Сторонникам переориентации на борьбу за частичные требования не удалось добиться полного триумфа, и они были этим весьма недовольны. «...Тактические расхождения не нашли своего разрешения на конгрессах периода стабилизации (в Дрездене в 1925 г. и в Мангейме в 1927 г.) в том смысле, чтобы решительно вступить на какой-либо один из возможных путей.. с сожалением замечал Вартенберг. — Нет, устроились гораздо удобнее: Эти горящие тактические вопросы просто оставили в подвешенном состоянии, каждый мог решить для себя так или иначе. Из всех возможностей это, безусловно, была самая пагубная». Противоречия в собственных рядах создавали у людей впечатление дезориентации, сетовал он. Органы ФАУД с готовностью печатали мнения «за» и «против», но не было позиции организации в целом. «Нельзя, чтобы в течение многих месяцев или лет официально сосуществовали рядом два или три диаметрально противоположных мнения по вопросам производственных советов, участия в плебисците об экспроприации собственности князей, борьбы против фашизма и т.д.» Такая «терпимость» — это «не федерализм, это слабое тихое топтание», — полагал Вартенберг. Поскольку по вопросам тактики не удавалось найти решения, они оставались на заднем плане. Из всех брошюр, изданных до Дрезденского конгресса, только одна («Борьба за повседневный хлеб» Роккера) была посвящена актуальным тактическим вопросам; остальные были агитационными брошюрами (в значительной мере написанными еще до войны) и анархистской классикой. Между Дрезденским и Мангеймским съездом брошюр по тактическим вопросам вообще не было; лишь две брошюры были посвящены общим актуальным вопросам («Долой закон о халтуре», выпущенная Объединением левых издателей, и «Преступление юстиции в отношении автора этапа Гент»). В 1927 г. появилась брошюра Фрица Линова о трудовом праве. Позднее был издан доклад Роккера о рационализации. Долгое время больше не было ничего. Только осенью 1931 г. вышла новая брошюра по актуальной тематике, но вновь не о тактике, а об Испании.

Вартенберг сожалел, что ФАУД не участвовал в злободневных политических спорах и кампаниях, таких как скандалы, избрание Гинденбурга президентом, вопрос о князьях, судебные приговоры революционерам, локаут в Руре в 1928 г., вопрос о броненосцах, борьба с фашизмом. По его мнению, их следовало использовать для агитации, а не просто информировать и протестовать, полагая, как заявил Ф. Катер на Дрезденском съезде, что синдикалисты ничего об этом не говорят, потому что ничего нового сказать не могут и уже давно все сказали на сей счет. Напротив, было издано немало брошюр о проблемах свободной любви, сексуальности. задачах в отношениях человечества и т.д. Все это потому, что, «во-первых, было слишком мало интереса к тактическим проблемам», а «во-вторых, там, где он был, существовали различные мнения по этим проблемам». У организации не было «единой тактики», возмущался Вартенберг [97].

1 июля 1927 г. был введен в действие закон о судах по трудовым вопросам. ФАУД оказался не в состоянии защищать в них экономические интересы трудящихся, так как по своим статутам он был социально-революционной (то есть политической), а не экономической организацией. В 1928 г. Административная комиссия ФАУД предложила новые статуты, которые были одобрены референдумами профсоюзов. В них указывалось, что ФАУД защищает экономические, культурные, социальные и духовные интересы своих членов и может заключать тарифные соглашения [98].

В принципе ФАУД отвергал государственное трудовое законодательство, за которое активно выступали реформистские профсоюзы и социал-демократия. «Трудовое право, — писал Фриц Линов, считавшийся экспертом ФАУД по этим вопросам, — есть типичное детище капиталистической экономики и нацеленной на ее сохранение политики реформистских профсоюзов». Практика тарифных соглашений между предпринимателями и профсоюзами, обязательных для выполнения сторонами, связывает рабочим руки. Она превратилась «в учреждение, которое гарантирует экономике трудовой мир и сокращает нарушения равновесия до минимума». Он подчеркивал, что профсоюзы должны «вести борьбу за победу своих идей вне рамок господствующих правовых, политических и экономических воззрений». По словам Линова, трудовое право представляло собой «огромное препятствие» для работы профсоюзов во всех обЛаСТЯХ и на его место должна была прийти «беспрепятственная экономическая борьба рабочих» [99]. Он резко осуждал государственное вмешательство в социальной и трудовой сфере. Социальное законодательство в лучшем случае лишь «санкционирует то, что рабочие уже превратили в обычное право благодаря самопомощи»; фиксируя и консервируя эти завоевания, власть как бы определяет их «внешние пределы» и тем самым не дает трудящимся бороться за улучшение своего положения, сковывает их свободу движения. Сила рабочих — не в законах, а в мощи их организаций и в решимости вести борьбу, — подчеркивал Линов [100] . Наконец, государственныЙ арбитраж по трудовым вопросам представляет собой вмешательство в интересы профсоюзов и препятствует им проявлять свою мощь. Он «означает отказ от профсоюзной классовой борьбы» и интеграцию рабочих организаций в создаваемую государством систему «экономической демократии», которую Линов назвал «таким же бастардом, как и демократия Веймарской республики» о Линов [100] осудил новое, измененное законодательство по трудовым вопросам, принятое в Германии с июня 1927 г., как попытку отсеять любые нереформистские профсоюзы [102].

Но сам же Линов подчеркивал, что синдикалистам необходимо знать трудовое право и разбираться в нем. Уже в середине 1928 г. один из ведущих прагматиков Х. Рюдигер замечал, что «к счастью, теперь в наших рядах все больше практикуется» интерес к этим проблемам, и необходимо пытаться «с помощью функционеров, хорошо обученных в этих вопросах, оказывать помощь нашим членам в том, что касается их все более сужающихся прав... Мы можем и должны подобным поведением доказать массам, что умеем выполнять и эту необходимую часть профсоюзной работы, причем в конечном счете последовательнее и лучше, чем соответствующие институты центральных профсоюзовЫ [103]. Вскоре другой видный активист ФАУД Ригер призвал преодолеть «полностью ошибочное отрицательное отношение наших друзей к практическим воздействиям социального законодательства», учиться использовать в своих интересах «государственные учреждения органов социального страхования, юстиции и т.п. [104] Он выступил за то, чтобы «уже теперь» извлечь из них «любую возможную пользу для рабочего класса» и осущестњлять «маномерное и целенаправленное мияние на управление всеми этими учрежДениялш страхования» [105]. Наконец, уже в 1930 г. Ф. Линов возмущался на страницах журнала «Ди Интернационале» в связи с тем, что суды по трудовым вопросам препятствуют праву ФАУД представлять в них интересы трудящихся, брал под защиту заключение тарифных соглашений как тактический ход и заверял, что его организация намерена соблюдать заключенные коллективные договоры. Правда, он по-прежнему заявлял, что анархо-синдикалисты не признают государственного арбитража в трудовых конфликтах [106].

В начале 1928 г. во время крупной забастовки металлистов в Центральной Германии синдикалисты вновь резко критиковали действия официальных профсоюзов, назвав их «комедией классовой борьбыЫ [107]. В первой половине года ФАУД вел тяжелую забастовочную борьбу на некоторых производствах. Особенно продолжительным оказался конфликт с предпринимателями берлинских деревообделочников, особенно в индустрии производства роялей. Требования бьши выдвинуты реформистскими профсоюзами, однако ФАУД в течение нескольких месяцев проводил забастовку солидарности с рабочими, которые требовали повышения зарплаты [108].

В 1928 г. разгорелся конфликт в Федерации строителей ФАУД. Разногласия касались форм поддержки борьбы рабочих. Большинство выступило за то, чтобы финансовая поддержка оказывалась всем ФАУД через «биржи» и Административную комиссию, меньшинство полагало, что помощь должна оказываться только своей федерацией, как автономной. В результате федерация раскололась надвое. Одна из фракций, во главе с Марковым, осталась в ФАУД, другая, во главе с Бутом, вышла из него. Международная конференция синдикалистских строителей в октябре 1928 г. обязала их объединиться [109]». Однако конференция Федерации строителей ФАУД в мае 1930 г. так и не достигла договоренности об объединении [110] В итоге течение Бута—Лаунера откололось от ФАУД.

Еще один внутриорганизационный спор, хотя и не приведший к столь тяжелым последствиям, касался вопроса о полномочиях местных союзов. Согласно «Программной основе», местный союз мог отозвать состоявшего в нем функционера центрального ФАУД. Административная комиссия, обвиненная в нарушении основополагающего документа, пошла на созыв чрезвычайного конгресса в Лейпциге 6—8 апреля 1928 г. Делегаты признали факт нарушения, но постановили изменить «Программную основу». Отныне отзывать то или иное избранное лицо мог только избравший его орган, то есть в данном случае конгресс ФАУД [111].