Глава 9. АНАРХО-СИНДИКАЛИСТСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ В 1923—1931 годах

Нельзя было надеяться на значительный количественный прогресс в эти годы свирепой междумародной реакции; только слепой мог бы не видеть, что... было бы счастьем не потерять материальную силу в течение этого периода, продолжительность которого предвидеть невозможно. [1]

Диего Абад де Сантильян, аргентино-испанский анархист.

Анархо-синдикалистский Интернационал включил в себя организации, весьма различные по составу, идеям и традициям. Очерчивая его полюса, секретарь Александр Шапиро замечал: «МАТ пришлось иметь дело, с одной стороны, с непоколебимым анархизмом синдикалистов Южной Америки, а с другой — со столь же непоколебимым синдикализмом французских анархистов... Роль МАТ сводилась к тому, чтобы быть арбитром и примирителем. Ее долг состоял в том, чтобы найти то общее, что движет всеми, благодаря чему все направления революционного синдикализма могут по-братски объединиться и вместе бороться в духе антигосударственных, федералистских принципов и тактики прямого действия». Но, как признавал Шапиро, это объединяющее начало «созрело не сразу»).

С точки зрения Секретариата МАТ, существование РаЗЛИЧных мнений в Интернационале было плодотворным явлением, но не должно было мешать наличию общих принципов и согласованному действию. «Мы не сектанты, отмечал Рудольф Роккер на II конгрессе МАТ. — Мы знаем, что в организации и тем более в международном объединении организаций различных стран нельзя настроить все на один лад. Напротив, мы считаем даже, что различные мнения по опредсленным вопросам внутри одних и тех же организаций могут быть весьма полезны, способствуя духовному развитию и побуждая к самостоятельности суждений. Эти же явления замечаются и в МАТ. Однако несмотря на известные различия между нами, создаваемые по большей части условиями развития движения в различных странах, имеются определенные линии ориентации, по которым мы едины и которые связывают нас узами органического единства» [2].

Первый год работы

Как признал на конгрессе МАТ Сухи, новый Интернационал, едва лишь возникнув, оказался в трудном положении. Первоначально участие в нем подтвердили лишь организации из Германии, Швеции и Норвегии; остальные присоединились лишь позднсс. Тем не менее пришлось сразу же приступить к работе. Первой проблемой, которая встала перед Секретариатом, была оккупация Рура франко-бельгийскими войсками в январе 1923 г. [4]. Собрать членов Административного бюро МАТ не удалось, и Секретариату пришлось «действовать самостоятельно» [5]. 10 января 1923 г. от имени Административного бюро МАТ было опубликовало воззвание «Против преступления оккупации», в котором констатировалось, что «призрак войны» вновь встает «над головой униженного, поверженного на землю пролетариата». Анархо-синдикалисты осудили действия буржуазии держав-победительниц, опиравшиеся на «грабительский, милитаристский и мстительный Версальский договор», и двойной гнет, обрушившийся на рабочих Германии — со стороны собственных капиталистов и победившей буржуазии. Бюро призвало французских рабочих выступить против политики оккупации и «плечом к плечу с немецким пролетариатом развернуть знамя освободительной революции», а рабочих Германии — помнить о солидарности, воспринимать солдат чужих армий как «эксплуатируемых и несчастных рабов», соединиться с пролетариатом Франции ради свершения революции. «Рабочие Франции и Германии! Готовьтесь к всеобщей социальной стачке и поймите, что стачка протеста против оккупации неминуемо должна привести к более глубокому преобразованию, которое сумеет одним ударом освободить вас от вашего старого врага», — заявлял анархо-синдикалистский Интернационал [6].

МАТ сочла, что в одиночку не может предпринять действенные акции, и обратилась к Амстердамскому (Международной федерации профсоюзов) и Московскому Интернационалам с призывом к совместным действиям. Однако, докладывал Сухи, «названные Интернационалы не были склонны к совместному действию пролета риата», и Секретариат «обратился непосредственно к рабочим всех стран, в особенности же Германии и Франции, призвав их к всеобщей стачке. Но большинство рабочих последовало за лозунгами своих Амстердамских и Московских вождей, и эта всеобщая стачка не состоялась».

После создания МАТ основными напрамсниями ее деятельности были: укрепление и расширение рядов Интернационала, привлечсние в свой состав новых революционных профсоюзов, оказание помощи и поддержки преследуемым революционерам в странах с диктаторскими режимами, организация международной солидарности с рабочими выступлениями по всему миру.

Секретариат МАТ (Роккер, Сухи и Шапиро) размещался в Берлине. В качестве расширенного административного органа существовало бюро (называлось также Интернациональным бюро или комитетом): в него теоретически должны были входить представители всех секций, но на практике в его состав были направлены лишь Армандо Борги (УСИ), Ф. Барвич (ФАУД), Пьер Бенар (французские синдикалисты), Альберт Йенсен (САК), Смит (норвежская НСФ), Диего Абад де Сантильян (ФОРА), Бернард Лансинк (голландское НСП) и Эусебио Карбо (НКТ) [8].

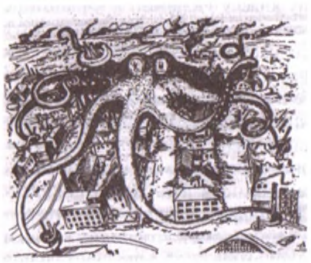

Чтобы побудить все революционно-синдикалистские силы присоединиться к вновь созданной МАТ, Секретариат анархо-синдикалистского Интернационала опубликовал воззвание «Москва или Берлин. К революционным синдикалистам всех стран!». Анархосиндикалисты убеждали революционных рабочих, что Москва не является воплощением революции, напротив, большевистский реэмм — часть кровавой реакции, которая наступает повсюду. «Российская революция, эта славная попытка освобождения, пошла по неверному пути. Рожденная стремлениями трудового народа, она была призвана вдохнуть в социальные движения новый животворный дух». Но она не смогла выйти за пределы политического действия, привела к установлению власти псевдореволюционной, а в действительности «утонченной диктаторской партии». Более того, говорилось в заявлении Секретариата МАТ, «сознательно осуществленное марксистскими коммунистами поражение этой революции стало историческим примером, из которого контрреволюция всего мира извлекла уроки. Завоеванные за долгие годы свободы с презрением были попраны сперва большевиками, а затем фашистами». Анархо-синдикалисты проводили параллели между репрессиями в большевистской России и фашистской Италии: «Муссолини с успсхом копирует теперь охоту на революционеров, которая достигла своего апогея в революционной России. Поэтому не следует удивляться, когда Муссолини, ученик Ленина, раскланивается перед Кремлем, во всеуслышание объявляя: «Фашизм спокойно переступил через разложившееся тело восхваляемой богини Свободы и продоткит это делать... Россия и Италия доказали, что можно править без какой бы то ни было идеологии свободы, над ней и против нее. Коммунизм и фашизм находятся по ту сторону либерализма!»

У большевистского правительства России, подчеркивал Секретариат МАТ, есть «два международных агента» — Коминтерн и Профинтерн. Задача обоих состоит в том, чтобы «любой ценой и ценой мировой революции установить единый фронт с врагами пролетариата», клеветать на анархистов и синдикалистов. Анархосиндикалисты призвали рабочих всего мира понять это и не попадаться в «ловушку Москвы». Секретариат вновь отверг «уступки», которые Профинтерн сделал в своем уставе по настоянию французской У ВКТ как своему «филиалу», заявив, что они не играют никакой реальной роли, поскольку компартии сохраняют свое господство над профсоюзами [9].

МАТ предпринимала усилия к тому, чтобы убедить НСТ отказаться от присоединения к Профинтерну. Секретарь МАТ Сухи представлял анархо-синдикалистский Интернационал на конгрессе НСТ в Амстердаме в 1923 г. Сторонники коммунистов не хотели давать ему слова, и конгресс на 10 минут вынужден был прервать свои заседания. Правление НСТ постановило, что ни представителю Профинтерна, ни делегату МАТ не должно быть позволено произнести речь [10]. Сухи получил право лишь зачитать приветствие от Секретариата МАТ. Однако Сухи удалось высказать точку зрения анархо-синдикалистов. Сторонник Профинтерна Бертюс Боуман сообщал подробности в письме в Москву 8 апреля 1923 г. Оно дает представление об аргументах секретаря МАТ. Сухи напомнил, что присутствовал при учреждении Профинтерна в 1920 г. и может свидетельствовать, что советский представитель Александр Лозовский вел переговоры в первую очередь с реформистами и британскими тред-юнионами и лишь после их неудачи обратился к синдикалистам. Большинство синдикалистов, за исключением У ВКТ Франции, отказалось примкнуть к Московскому Интернационалу. Сухи говорил о положении в России, о репрессиях большевистского правительства против рабочих, лишенных права на забастовку, о партийном контроле над советскими профсоюзами. Советское правительство не является революционным, а российские синдикалисты брошены в тюрьмы, заявил секретарь МАТ Коммунисты и сторонники Профинтерна подняли шум и не дали Сухи закончить выступление [11].

После победы сторонников Москвы, Секретариат МАТ направил открытое письмо «большинству НСТ», в котором отверг призывы НСТ к объединению МАТ с Профинтерном. Последний был назван «самым ревностным и опасным врагом синдикализма всех стран» [12].

Анархо-синдикалисты пытались также убедить североамериканскую организацию Индустриальных рабочих мира (И Р М) вступить в Интернационал. XlV конгресс ИРМ (конец 1922 г.) высказался за нейтралитет в отношении международных профсоюзных объединений. Газета «Индастриал солидарити» в довольно резком тоне заявила, что организация дает отрицательный ответ «на приглашение как синдикалистов, так и коммунистов присоединиться к их цирку» и напомнила, что одобрение Берлинской конференцией в июне 1922 г. методов саботажа и насилия препятствует присоединению ИРМ к синдикалистам и. Руководство ИРМ сообщило о решении нс присоединяться к Интернационалам революционносиндикалистскому бюро в Берлинс в письме от 21 декабря 1922 г. В этой связи участники Учредительного конгресса МАТ направили ИРМ резолюцию, в которой выразили сожаление в связи с решением последнего форума ИРМ нс принимать участия в Берлинском конгрессе. Отметив, что новый Интернационал должен строиться на максимально широкой основе, несмотря на разл ичия между организациями отдельных стран, делегаты конгресса МАТ выразили надежду, что члены ИРМ «на следующем конгрессе... наконец вступят в Международную Ассоциацию Трудящихся» [13].

В письме Генеральному исполнительному бюро ИРМ от 2 февраля 1923 г. Секретариат МАТ выразил удивление в связи с решением XIV конгресса. Он высказал мнение, что централизм, за который ратуют ИРМ, не имеет ничего общего с централизацией, практикуемой Коминтерном и Профинтерном. В письме отмечалось также, что каждая из секций может самостоятельно определять, какие меры следует принять для того, чтобы спасти организацию от захвата ее политиками, и что «нет расхождений в конечной цели между революционными синдикалистами и индустриалистами». Отвечая на заявление ИРМ о том, что они представляют собой не синдикалистскую, а индустриальную организацию, так как синдикализм означает организацию рабочих по профессиям, Секретариат МАТ называл такое понимание ошибочным. Секретари МАТ утверждали, что для синдикалистов это не вопрос принципа и различные синдикалистские организации строятся по-разному, в том числе на фабрично-тсрриториальной основе. В ответном послании от 11 мая 1923 г. председатель Генерального бюро ИРМ разъяснял, что американские рабочие, столкнувшись с опытом создания Профинтерна, предпочитают проявлять осторожность и не торопиться с созданием международного объединения. ИРМ затрачивает все свои силы на укрепление организации и образованию рабочих в собственной стране. И МАТ следует пойти по тому же пути. Она «должна немсдлснно укрепиться, солидно построив свои европейские единицы» и только после этого призывать американские организации присоединиться к ней. Иначе объединение будет носить чисто формальный характер. С точки зрения руководства ИРМ, необходим процесс контактов и обмена опытом. К тому же следует решить проблемы взносов и т.д.

Европейские анархо-синдикалисты продолжали внимательно наблюдать за деятельностью ИРМ и не теряли надежды на то, что эта организация рано или поздно вольется в МАТ. За это выступали, в частности, итальянские рабочие, входившие в североамериканский профцентр. 29 апреля 1923 г на проведенном в Нью-Иорке конгрессе итальянских членов ИРМ из штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут была принята резолюция в пользу вступления в МАТ. Участники постановили внести такое предложение на следующем конгрессе ИРМ [14].

Основная помощь оказывалась преследуемым революционерам и рабочим активистам в Италии, России, Аргентине, Испании, Японии, США и других странах.

Анархо-синдикалисты еще в конце 1922 г. выступили с идеей организовать Красный Крест для поддержки жертв фашизма в Италии и провести общую акцию, чтобы остановить фашизм, пока он не укрепился. «Мы предложили Амстердамскому и Московскому Интернационалам объединить все интернациональные организованные профсоюзные силы в один фронт и предпринять четкую и определенную акцию, а именно бойкот со стороны всех рабочих против Италии в портах и на всех видах транспорта», — писал Секретариат МАТ в письме Комитету по борьбe с фашизмом. Однако ответа на этот проект синдикалисты не получили. Лишь в начале 1923 г. созданный коммунистами Комитет по борьбе с фашизмом во главе с Кларой Цеткин обратился к МАТ с призывом вступить в этот орган и вместе бороться с фашизмом на международном уровне. В ответном письме от 25 марта 1923 г. Секретариат анархо-синдикалистского Интернационала заявил, что борьба должна вестись не только с фашизмом в Италии, но и с репрессиями против революционеров в России. «Борьба против фашизма — сегодня международная борьба, — подчеркивали анархо-синдикалисты. — Если сегодня она распространяется на фашистов Италии и ГПУ России, то завтра будет распространяться на банды ”Оргеш” в Германии, на белых в Испании и на куклукс-клан в Америке...» Тем не менее МАТ выразила согласие принять участие в возможных акциях и в работе комитета [16]. Однако коммунисты отвергли это предложение [17]. Синдикалистам пришлось действовать в этом вопросе самостоятельно.

Анархо-синдикалисты пытались также убедить североамериканскую организацию Индустриальных рабочих мира (ИРМ) вступить в Интернационал. XlV конгресс ИРМ (конец 1922 г.) высказался за нейтралитет в отношении международных профсоюзных объединений. Газета «Индастриал солидарити» в довольно резком тоне заявила, что организация дает отрицательный ответ «на приглашение как синдикалистов, так и коммунистов присоединиться к их цирку» и напомнила, что одобрение Берлинской конференцией в июне 1922 г. методов саботажа и насилия препятствует присоединению ИРМ к синдикалистам. Руководство ИРМ сообщило о решении нс присоединяться к Интернационалам революционносиндикалистскому бюро в Берлинс в письме от 21 декабря 1922 г. В этой связи участники Учредительного конгресса МАТ направили ИРМ резолюцию, в которой выразили сожаление в связи с решением последнего форума ИРМ нс принимать участия в Берлинском конгрессе. Отметив, что новый Интернационал должен строиться на максимально широкой основе, несмотря на разл ичия между организациями отдельных стран, делегаты конгресса МАТ выразили надежду, что члены ИРМ «на следующем конгрессе... наконец вступят в Международную Ассоциацию Трудящихся».

В начале 1923 г. Секретариат МАТ разослал всем секциям и дружественным организациям циркуляр, в котором сообщалось о трагическом положении анархо-синдикалистов и анархистов в Италии. Административное бюро МАТ создало международный фонд солидарности с УСИ с ЦелЬЮ оказания поддержки жертвам фашистской реакции и помощи делу пропаганды либертарных идей в Италии [18]. В связи с трехлетней годовщиной движения захвата фабрик в Италии, с по 20 сентября 1923 г. по предложению Административного бюро МАТ была организована кампания протеста против международного и итальянского фашизма: проводились митинги и демонстрации, в итальянские представительства направлялись телеграммы и резолюции [19] Помощь международного анархистского движения товарищам, арестованным и репрессированным в Советской России, началась еще до создания МАТ. Первый соответствующий призыв к мировому пролетариату был выпущен высланными из России русско-американскими анархистами Эммой Гольдман и Александром Беркманом и российским анархо-синдикалистом Мександром Шапиро в декабре 1921 г. в Риге. При этом Беркман был уполномочен представлять в Европе Московский комитет помощи арестованным и сосланным анархистам и анархо-синдикалистам. Осенью 1923 г. анархистский комитет помощи объединился с другим, созданным левыми эсерами и максималистами в Совместный (объединенный) комитет защиты арестованных революционеров в Советской России. Комитет издавал собственный бюллетень [20].

Весной 1923 г. МАТ призвала все свои организации присылать средства в помощь заключенным и на НУЖДЫ анархо-синдикалистской пропаганды в России [21]. 18 апреля 1923 г. Секретариат МАТ в письме к руководству французской У ВКТ призвал его способствовать освобождению заключенных в России синдикалистов, анархо-синдикалистов, максималистских и левоэсеровских профсоюзных активистов. В ответ руководство У ВКТ ввело 23 апреля бойкот МАТ, постановив не отвечать на ее послания [22].

В январе 1923 г., сразу после Берлинского конгресса, Административное бюро МАТ постановило создать Комитет защиты анархо-синдикализма в России, с тем чтобы «укрепить, поддержать и углубить» деятельность российских анархо-синдикал истов, разделявших принципы, тактику и цели Интернационала. В задачи комитета, согласно решению бюро, входило ведение устной и письменной пропаганды для распространения «фундаментальных принципов, методов и целей МАТ», ознакомление с ними «рабочих масс и профсоюзного движения в России, а также групп российских рабочих за рубежом», разработка проблем «социального строительства на основе вольного, антиавторитарного коммунизма» с учетом уроков и опыта российской революции и международного революционного движения. Комитет официально сохранял свою независимость, но руководствовался общими ориентирами МАТ и работал в тесном контакте с ней и ее Секретариатом 23 В мае 1923 г. он обратился ко всем организациям Интернационала с просьбой оказать моральную и материальную помощь, включая публикации статей о репрессиях, проведение собраний протестов и посылку писем, сбор средств и т.д. [24]. В июне последовало новое обращение «Ко всем трудящимся!», подписанное комитетом вместе с заграничной делегацией Партии левых социалистов-революционеров и Союза социалистов-революционеров — максималистов, Группой русских анархистов в Германии и представителями Московского комитета помощи анархистам, арестованным в России. Сообщив о новых преследованиях, эмигранты призвали направлять резолюции протеста в советские представительства, выступать на всех рабочих и даже коммунистических собраниях с требованием протестовать и вопросами к коммунистам, создавать во всех странах комитеты помощи и защиты русских революционеров. четыре организации, подписавшие воззвание, создали совместный комитет».

В течение года анархо-синдикалистский комитет издавал газету «Рабочий путь»: ее распространяли среди российских эмигрантов за рубежом и, несмотря на огромные трудности, тайно ввозили в Советскую Россию. Строжайшая цензура и жестокие преследования тех, кто получал газету, вынудили отказаться от продолжения издания [25].

Комитет также собирал информацию о синдикалистских и анархистских заключенных в России и пытался оказать им помощь. Летом 1923 г. пресс-бюллетень МАТ опубликовал сообщение комитета о «подготовке новой провокации большевистского правительства» планируемой конференции «бывших анархистов», которая должна была выразить «покаяние» и призвать вступать в компартию [26] Секретариат Интернационала отправил письмо Совнаркому СССР с требо [27].

ванием освободить арестованного в Советском Союзе итальянского анархиста Бруно Гецци, жизнь которого оказалась в опасности. Когда ответа не последовало, МАТ послала телеграмму Сталину [28]. 22 ноября 1923 г. Секретариат обратился к Коминтерну с запросом о судьбе арестованных Давида Кагана и Ивана Ахрицкого [29]. В конце концов, Комитет защиты синдикализма вынужден был прекратить свою работу; усилия МАТ сосредоточились на оказании помощи заключенным и поддержке Совместного комитета защиты арестованных революционеров [30]. В конце 1923 г. этот комитет распространил еще один призыв к «планомерной и постоянной» помощи арестованным российским революционерам [31]. Позднее Объединенный комитет выступил с разоблачением амнистии, объявленной большевистским правительством, и привел список 20 революционеров, пытавшихся вернуться в Россию, но арестованных на границе и сосланных. Он призвал также Секретариат МАТ использовать все имеющееся влияние, чтобы добиться освобождения Давида Когана (Льва Рубина), который был арестован в СССР летом 1923 г. [32].

В июне 1923 г. Секретариат МАТ призвал к протестам по всему миру против убийства в аргентинской тюрьме анархиста Курта Вилькенса [33]. По призыву МАТ были проведены демонстрации и акции в различных странах. Итальянский УСИ направил послание солидарности в адрес аргентинской ФОРА. Немецкий ФАУД организовал 9 июля митинг протеста в Берлине, потребовав также освобождения арестованных участников массового движения; текст заявления был направлен в посольство Аргентины в Берлине [34].

После убийства в Испании секретаря Национальной конфедерации труда Сальвадора Сеги 10 марта 1923 г Секретариат МАТ выпустил обращение «Реакция в Испании. К мировому пролетариату! К испанским товарищам!». Осудив покушение и призвав к протестам, анархо-синдикалисты выразили надежду на победу НКТ в борьбе «с испанским фашизмом, государством и буржуазией» и призвали рабочих Испании «не растрачивать силы в... частичных акциях», а выступить «методично и упорно» в ходе «всеобщих и одновременных действий» [35]. В июле 1923 г. Секретариат направил новое послание Н КТ, в котором выражал свою солидарность в связи с репрессиями против участников забастовочного движения в Барселоне и арестом ведущих активистов Пестаньи, Трильи и т.д. «Ваше великолепное сопротивление... вошло в историю Интернационала», — говорилось в послании [36]. МАТ вела кампанию в защиту испанских анархистов Педро Матеу и Луиса Николау приговоренных военным судом к смертной казни за покушение на испанского политического лидера дато. Секретариат МАТ призвал рабочих мира к акциям солидарности в их поддержку. К этому воззванию присоединились синдикалистские организации в других странах [37]. Так, в Германии протесты в испанские дипломатические представительства были направлены рабочей биржей Эрфурта, Ахена, «Синдикалистско-анархистской молодежью» Вестфалии, Немецкой лигой прав человека и др. [38].

Интернационал выразил соболезнование японскому пролетариату в связи с разрушительным «великим землетрясением» 1923 г. за которым последовали аресты и казни анархистов, и МАТ выступила с заявлением «Террор в Японии». В нем выражалась солидарность с японскими товарищами. Интернационал призвал рабочих Европы и Америки проводить акции протеста перед японскими представительствами [39].

В начале 1923 г Секретариат МАТ от имени Административного бюро направил протест в американское посольство в Берлине, осудив аресты членов Индустриальных рабочих мира, нарушение свободы слова и гражданских прав в США [40]. Мексиканские анархосиндикалисты из ВКТ объявили в знак протеста против репрессий в США бойкот американских товаров, который, как вначале предполагалось, должен был продолжаться до полного освобождения заключенных в этой стране революционеров. В кампании участвовали 560 местных организаций; на предприятиях, которые принадлежали гражданам США, была объявлена стачка. Моряки в Веракрусе, Прогресо и других портах, где разгружались американские корабли, проводили демонстрации и митинги протеста. Рабочая федерация Гаваны (Куба), в которой были сильны позиции анархо-синдикалистов, также постановила начать кампанию против судебных преследований в США [41].

В послании министру юстиции Южно-Африканского Союза анархо-синдикалисты выступили с резким осуждением подавления крупной забастовки южноафриканских шахтеров Витватерсранда и репрессий против ее участников, потребовав немедленно освободить всех арестованных рабочих [42].

МАТ неоднократно обращалась с призывами к солидарности и поддержке рабочих выступлений. В мае 1923 г. Секретариат выразил солидарность с бастующими железнодорожниками и почтовыми работниками Бельгии, призвав, в частности, рабочих на территориях Германии, оккупированных бельгийскими войсками, бойкотировать бельгийские поезда и товары, не помогать отправке штрейкбрехеров [43].

Интернационал внимательно следил за событиями в Германии и пытался оказать помощь немецким рабочим. Весной 1923 г.

Секретариат МАТ призывал всех синдикалистов присылать средства в поддержку бастующим синдикалистам-шахтерам Саара [44]. В августе 1923 г. Административное бюро МАТ издало воззвание «К рабочим Германии!». В нем заявлялось, что рабочий класс страны и весь немецкий народ оказались на краю катастрофы в результате хищнической политики банков и крупных промышленников. Голод и неспособность капитализма организовать нормальную жизнь вызывают волну стачек. МАТ выражала убежденность в том, что в Германии назревает революция. В то же самое время Интернационал призывал рабочих к бдительности, к тому, чтобы не допустить того, чтобы революция вновь обернулась политическим путчем, на сей раз под руководством коммунистов, как прежде — социал-демократов. В воззвании подчеркивалось, что все партии стремятся исключительно к захвату власти и необходимо извлечь уроки из Русской революции. «В день, когда разразится революция, вы должны не просто приступить к разрушению существующей политической власти. Вашей важнейшей задачей должно стать преДотвращение того, чтобы какая-либо каика, пусть даже желающая быть красной, завладела политической властью в своих собственных целях. Чем победоноснее ревааюция, тем большее благосостояние и тем бааьше свобоД принесет она вам», — заявляла немецким рабочим МАТ. Она призывала их помнить о том, что уже сейчас, до революции, коммунисты предлагали фашистам боевой союз: этот союз повернется против рабочих. Трудящимся не нужен «государственный коммунизм», поскольку все правители в конечном счете одинаковы, несмотря на различную окраску. Трудящимся не нужны посредники — они сами должны завладеть продуктами и через свои революционные профсоюзы приступить к их распределению. МАТ призывала немецких трудящихся захватить городские и сельские предприятия и запустить их под собственным руководством [45].

В условиях острого социально-экономического кризиса и драматического ухудшения материального положения немецких трудящихся Секретариат обратился к секциям Интернационала с предложением присылать средства в помощь ФАУД, чтобы тот мог продолжать действовать и издавать свой печатный орган. Ряд организаций ответил на это обращение и направил деньги, которые «позволили ФАУД продержаться в самые тяжелые времена» [46].

Осенью 1923 г. Секретариат МАТ обратил внимание трудящихся мира на бедственное положение португальских рабочих и просил оказать им поддержку. Он обратился с призывом не ехать на работу в Португалию, а предварительно запрашивать ВКТ о возможности трудоустройства и условиях труда и зарплаты [47].

Первый год существования анархо-синдикалистского Интернационала его секретарь Шапиро охарактеризовал как «год расширения» МАТ. В то же время он признавал, что вошедшие в нее организации «еще в недостаточной степени привыкли к тому, чтобы рассматривать свои действия как звено в международной борьбе пролетариата». «Слабость МАТ сегодня проистекает из недостатка чувства взаимопричастности между секциями», — замечал он, констатируя, в частности, что призывы к международной солидарности часто воспринимаются абстрактно, призывы МАТ к бойкоту нередко просто публикуются, но их практическое осуществление не организуется. Шапиро подчеркивал необходимость того, чтобы Интернационал работал как цельная организация, так чтобы периферия сразу же следовала призывам административного органа, а орган немедленно откликался на призывы с периферии. Он призывал наладить организационную работу: систематическую уплату членских взносов, периодическую присылку отчетов, скорейший ответ на циркуляры и письма Секретариата и т.д. [48].

Пропагандистская работа МАТ, как отмечалось в отчете Секретариата II конгрессу, «с самого начала страдала от большой нехватки финансовых средств». Первыми публикациями нового Интернационала были издания резолюций, статутов и воззваний конгресса на немецком, французском и английском языках. Эти материалы были изданы также НСФ (Норвегия), опубликованы в испаноязычных газетах Аргентины, Испании, Мексики, Чили и Уругвая и на португальском языке в Португалии и Бразилии [49].

Чтобы информировать секции о том, что происходит в рабочем движении различных стран, распространять среди рабочих СООбЩения и послания МАТ, Секретариат приступил к выпуску прессбюллетеня. Он рассылался всем секциям и их печатным органам, а также рабочей печати вообще. Первый номер бюллетеня вышел 2 апреля 1923 г. Секретариат пытался выпускать его примерно один раз в две недели, так что на I января 1925 г. вышло 42 номера. Бюллетень издавался на немецком, испанском, французском и английском языках, однако французскис и английские издания нередко появлялись с опозданием [50].

Особое направление пропагандистской работы Интернационала было связано с попытками способствовать распространению анархо-синдикалистских идей в тех странах, где они до тех пор были практически неизвестны. В январе 1923 г. в Берлинс было объявлено о создании по предложению Секретариата МАТ Европейского бюро (комитета) по пропаганде революционного синдикализма в Индии. Этот орган официально не входил в Интернационал, но работал «в полном согласии с ним» [51]. Комитет по пропаганде революционного синдикализма в Индии, состоявший из индийских эмигрантов в Берлине и работавший при содействии МАТ, сумел при помощи Секретариата установить связи с рядом рабочих организаций в Индии. Издавался специальный англоязычный выпуск пресс-бюллетеня Интернационала, который посылался в эту британскую колонию; материалы из него перепечатывались в изданиях рабочих организаций. Британские колониальные власти запретили распространение материалов МАТ и пресекли установленные контакты [52].

Пленум в Инсбруке (декабрь 1923 г.)

Поскольку к концу 1923 г. большинство потенциальных секций определились по вопросу о вступлении в МАТ и ратифицировали свое присоединение к анархо-синдикалистскому Интернационалу, Секретариат счел необходимым собрать пленум Административного бюро в полном составе с тем, чтобы получить общее представление о ситуации и обсудить дальнейшую работу. Местом проведения был избран австрийский город Инсбрук. В качестве причины для такого выбора Секретариат МАТ назвал сравнительную дешевизну (в силу низкого курса австрийской валюты) и удобное географическое положение, что делало возможным приезд представителей из стран Южной Европы.

Пленум Административного бюро МАТ в Инсбруке (Австрия) проходил со 2 по 4 декабря 1923 г. Он способствовал укреплению организационной основы и связей между секциями и Секретариатом, подвел итоги первого года работы нового Интернационала и наметил некоторые планы на будущее. В работе приняли участис представители анархо-синдикалистских организаций Германии (Барвич), Голландии (Лансинк), Италии (Джованнетги, Борги), Норвегии (Смит), Швеции (Йенсен, Э. Линдстам), Аргентины (Абад де Сантильян) и Уругвая (Герреро). Не смогли приехать представитсли ВКТ Мексики, которая имела слишком мало времени для подготовки, НКТ Испании и ВКТ Португалии, столкнувшиеся с чрезвычайной ситуацией в своих странах (в последующем намечалось созвать специальную конференцию МАТ по Иберийскому полуострову, но это намерение так и не было осуществлено). В качестве набл юдателя участвовали делегаты Союза антиавторитарных социалистов Австрии Пьер Рамю и Г. Керн [53].

Участники оценили прошедший срок как «период подготовки». В организацию вступили профобъединения из Нидерландов, Аргентины, Испании, Португалии и Мексики. «Многие профцентры только в течение этого года приняли решение о своем окончательном вступлении в МАТ» — отмечалось на пленуме [54]. Секретарь МАТ Сухи констатировал в отчетном докладе, что Интернационал начал свою деятельность в «чрезвычайно подвижный период», когда требовалось прилагать «все силы в борьбе пролетариата против атак реакции». Разочарованные отказом Амстердамского Интернационала и Профинтерна поддержать идею всеобщей стачки против оккупации Рура, делегаты пленума сочли, что «время компромисса с москвичами и амстердамцами прошло». Сухи призвал аннулировать соответствующую резолюцию Учредительного конгресса МАТ. Пленум одобрил работу Секретариата, а также утвердил финансовый отчет, с которым выступил Ф. Барвич [55].

Наиболее важным решением пленума была «Резолюция относительно единого фронта», принятая после чтения послания от португальской ВКТ и энергичной дискуссии. Она предостерегала участников движения во всех странах от «маневров руководителей коммунистических партий... под именем ”единого фронта”». Участники назвали лозунг коммунистов лицемерным и иезуитским, указав на то, что там, где коммунисты чувствуют себя сильными, они не стремятся ни к какому сотрудничеству с революционным меньшинством. Напротив, когда компартии обладают малыми силами, они всегда прибегают к «единому фронту» даже с самыми одиозными элементами в стремлении обойти своих соперников как справа (социал-демократов), так и слева (анархо-синдикалистов). Опыт событий в Италии, Германии, Голландии, Португалии и других странах доказал, что «этот лозунг единого фронта есть лишь орудие для махинаций коммунистических партий... с целью захватить руководство всем рабочим движением и присвоить его». В резолюции подчеркивалось также, что коммунисты никогда не готовы к сотрудничеству на равных, сея «систематическую ложь» и вызывая расколы, ежедневно меняя друзей и врагов, демонстрируя «политическую аморальность» в соответствии с принципом «цель оправдывает средства» и в стремлении к власти прибегая к властническим методам. «...Между нашими и их целями методами борьбы сущeствуст антагонизм, который исключает взаимное доверие и общие интересы», — заявили анархо-синдикалисты. Они обвинили членов и «сателлитов» Коминтерна в проникновении в ряды революционного синдикализма, систематическом саботаже социальной революции и подготовки к ней. Пленум призвал всех трудящихся присоединиться к революционно-синдикалистским организациям как единственной возможности для рабочего движения систематически готовить социальную революцию.

В духе общего отказа от «единого фронта» с большевизмом пленум утвердил еще одну важную «Резолюцию о позиции МАТ в отношении французского синдикализма». Участники постановили пересмотреть позицию, которую занял Учредительный комитет МАТ в отношении Комитета синдикалистской защиты Франции как «совершенно бесполезную»: «ситуация с тех пор стала еще 60лее сложной, а моральный упадок революционного синдикализма во Франции стал еще большим». Значительная часть вины за это лежала, по мнению анархо-синдикалистов, на «нерешительности и отсутствии идеологической ясности» французских товарищей, «которые, несмотря на их добрую волю и искренность их намерений, так и не поняли, что нельзя смешивать противоположные концепции» и пытаться во имя «абстрактных идеалов единства» объединить революционный синдикализм с реформизмом МФП и диктаторскими устремлениями «московской тенденции». Подобные попытки, по мнению участников пленума, могли привести «только к полному отказу от идей и методов революционного синдикализма». Они призвали «революционный пролетариат Франции» осознать это и преодолеть «нынешние преграды» [56].

Выслушав доклады делегатов, пленум пришел в выводу, что «революционный синдикализм идет вперед по всему миру», и принял резолюции о положении и деятельности анархо-синдикалистов в отдельных странах.

Участники осудили деятельность политических партий Германии и их борьбу за захват власти, объявив их наносящими ущерб рабочему классу. Они предупредили об опасности установления военной или фашистской диктатуры, попыток восстановления монархии и т.д. и обвинили социал-демократов и реформистские профсоюзы в предательстве своих собственных республиканскодемократических и марксистских принципов и служении правящим пассам. Коммунисты, по мнению анархо-синдикалистов, не желали социальной революции в Германии, но хотели только подчинить трудящихся «диктаторскому режиму Кремля», действуя на советские деньги. «Попытка вступить в связь с генералами бывшей кайзеровской армии, обращение к мелкой буржуазии и националистическим деятелям с призывом к сотрудничеству в совместной борьбе против германской социал-демократии и буржуазной демократии, с одной стороны, и безответственный мятеж в Гамбурге, создание правительственной коалиции с социал-демократами в Саксонии и Тюрингии, с другой, — все это означает, что коммунистическая партия, далекая от того, чтобы быть революционной партией классовой борьбы, беспрестанно играла в игры с реакцией» и способствовала тем самым ее усилению, — говорилось в резолюции пленума.

«Синдикалисты Германии должны достичь соглашения со всеми антиэтатистскими революционными элементами, которые хотят действительно вести борьбу с целью любой ценой воспрепятствовать не только действиям реакционеров, но и любым попыткам государственнических элементов, которые стремятся использовать ситуацию в своих партийных и политических интересах», — подчеркивали анархо-синдикалисты. Они вновь повторили, что подлинная революция в стране возможна не в форме переворота и диктатуры, а только путем федералистского творчества трудящихся города и деревни, чьи революционные экономические органы должны регулировать производство, обмен и потребление [57].

Пленум приветствовал образование голландского анархо-синдикалистского профобъединения НСП, выразил солидарность с ним и пожелал ему успешной работы бок о бок с другими секциями Интернационала. Участники возложили вину за раскол Нидерландского секретариата труда на коммунистов и в свете этих «маневров» сочли создание новой организации «единственной возможностью»

Делегаты приняли резолюцию о деятельности «ренегатов от анархизма в Аргентине и Уругвае» — так называемых «анархо-диктатурщиков», которые заявляли о том, что они против политических партий, но признавали концепцию «диктатуры пролетариата» и вели пропаганду в пользу советского большевизма. Анархо-синдикалисты сочли такую деятельность с использованием анархистской терминологии чрезвычайно опасной. Они приветствовали то, что ФОРА и ФОРУ решительно отмежевались от этих группировок и приняли против них «все необходимые меры». В резолюции о Мексике участники пленума МАТ осудили деятельность Американской федерации труда и ее сторонников как наносящую ущерб борьбе пролетариата Центральной Америки и Мексики за социальное освобождение и призвали революционный пролетариат «выступить против этих организаций», «вести с ними борьбу и отвергнуть их».

Пленум Интернационала выразил поддержку итальянским и российским анархо-синдикалистам. В резолюции поддержки УСИ выражалась надежда на то, что для союза и революционного движения Италии «наступят лучшие дни». Делегаты призвали итальянских эмигрантов создавать за рубежом организации УСИ в сотрудничсстве с революционно-синдикалистскими организациями соответствующих стран, которые, в свою очередь, должны будут оказать им помощь. Пленум высказал солидарность с «российскими товарищами» и решительный протест против жестоких преследований со стороны советского режима, осуществляемых «с 66льшим деспотизмом», чем со стороны буржуазных правительств. Делегаты призвали «товарищей из всех стран сделать все возможное для оказания материальной и моральной помощи сосланным и заключенным» российским либертариям и «сорвать маску» с большевистского режима [58].

Пленум в Инсбруке послал приветствие Индустриальным рабочим мира как «союзникам», добивающимся той же цели, что и МАТ, — «ликвидации наемного рабства, экономической эксплуаТаЦИИ и политического угнетения». В резолюции выражались интерес к их «энергичной борьбе... против реакции американской плутократии» и симпатия «всем преследуемым товарищам». Анархо-синдикалисты приветствовали сопротивление ИРМ против подчинения движения «партийно-политическим целям». Делегаты вновь выразили надежду на то, что «ИРМ найдут путь к объединению с революционными синдикалистами всех стран» [59].

Помимо резолюций о ситуации и деятельности в конкретных странах, участники пленума приняли ряд решений относительно задач Секретариата МАТ. Так, ему было поручено вступить в связь с секциями для подготовки издания органа или журнала МАТ на разных языках. Должен был продолжиться выпуск пресс-бюллетсня Интернационала, в том числе и на испанском языке. Пленум обратился ко всем секциям и симпатизирующим организациям с призывом предоставить финансовые средства, необходимые для ведения пропаганды и осуществления солидарности, причем размеры предоставляемых средств должны были определяться национальными профцентрами самостоятельно. Для организации сбора средств в романских странах, особенно в Латинской Америке, было решено выпустить и распространить «марки солидарности и пропаганды». Секретариат должен был публиковать данные о поступлениях. Проведение II конгресса МАТ было намечено на сентябрь 1924 г.; место проведения предстояло уточнить через Секретариат [60].

От пленума в Инсбруке до П конгресса

В этот период направления деятельности Секретариата МАТ оставались в целом прежними. Определяя задачи Интернационала, секретарь МАТ Шапиро в первом номере нового печатного органа международной организации — журнала «Ди Интернационале» выражи надежду на то, что второй год его существования станет началом второго и более длительного «периода собирания», когда секции перейдут от «платонического присоединения» к совместным оборонительным и наступательным действиям, а «фракционные колебания внутри МАТ» уступят место «взаимной терпимости, несмотря на сохраняющиеся различия в мнениях». За этим, по его мнению, должен был последовать третий период существования Интернационала — «период действия» [61].

Секретариат все настойчивее ставил вопрос о налаживании согласованных интернациональных действий, проведении международных бойкотов, актов протеста против преследований революционеров и стачек солидарности, о борьбе за единый уровень реальной зарплаты и единую продолжительность рабочего времени по всему миру, поскольку, «пока различия в условиях труда и жизни между отдельными странами слишком велики, экономические действия рабочих всегда будут иметь национальный характер» [62].

В идейном и практическом отношении МАТ официально провозгласила себя наследницей антиавторитарного крыла Первого Интернационала. Секретариат МАТ опубликовал «Воззвание к мировому пролетариату» по случаю исполнявшейся в сентябре 1924 г. 60-й годовщины со времени создания Первого Интернационала, возводя идеи анархо-синдикализма к дискуссиям, которые происходили в его рамках: «На конгрессе в Базеле [1869 г.] бельгиец Хинсразвивал великие идеи о политическом единстве общин и экономичсской реорганизации общества профсоюзами. "Из этой двойной формы организации местных объединений работников и всеобщих отраслевых союзов, — говорил Хинс, — вырастет, с одной стороны, политическая администрация общин, а с другой — всеобщее представительство труда, на региональном, национальном и международном уровнях. Советы профессиональных и отраслевых организаций заменят нынешнее правительство, и это представительство труда раз и навсегда придет на смену старым политическим системам прошлого”». Анархо-синдикалисты считали достижением антиавторитариев Первого Интернационала понимание того, «что вместе с монополией на обладание должна пасть и монополия на власть», противопоставление «правительственной политике партий экономической политики труда», сознание необходимости «предпринять на предприятиях и в отраслях производства социалистическую реорганизацию общества», из чего, по их мнению, «родилась идея Советов». «Либертарное направление внутри Интернационала полностью понимало, что социализм не может быть продиктован никаким правительством, что он, напротив, должен развиться снизу вверх, из недр трудового народа, и что сами трудящиеся должны взять в свои руки управление производством и потреблением». В этом смысле в ходе борьбы между бакунистами и марксистами «речь шла о двух различных пониманиях социализма и в особенности о двух различных путях, которые должны были вести к социализму», подчеркивал Секретариат МАТ. «Для членов Интернационала социализм был символом новой обществснной культуры, призванной прийти на смену цивилизации капиталистической эры». Отметив, что Второй Интсрнационал «врос в буржуазное государство», а Третий превратился в орудие политики российского правительства, анархо-синдикалисты заявили:

Идеи старого Интернационала не погибли. Они и сегодня находят выражение в организациях, которые сплотились в Международной ассоциации трудящихся, альянсе против наемного рабства и государственной опеки» [63]

МАТ уделяла первостепеннос внимание интернационализму, совместной борьбе трудящихся, невзирая на границы и нации. В связи с бурным ростом миграции рабочей силы после Первой мировой войны, усилением притока рабочих из Польши, Италии и арабских стран, частично — из Испании и Германии во Францию, латиноамериканские и иные государства, перед анархо-синдикалистами встала проблема конфликтов между приезжими и местными трудящимися. Они считали ее настолько важной, что секретарь [64].

тернационала Сухи предложил вынести ее на обсуждение конгресса МАТ. Он признал существование различий в уровне жизни и соответственно готовность приехавших работать за более низкую зарплату. «...Это противоречие, — писал Сухи, — может привести к пробуждению национальной ненависти среди массово несознательных и нс обученных социализму местных рабочих». Остановившись на некоторых из таких конфликтов подробнее, он сделал вывод, что речь идет не о «национальных вопросах», а о «следствиях капиталистической системы», поскольку операция со снижением зарплаты «намеренно организуется капитализмом», который действует по принципу «Разделяй и властвуй!». Выходом из полохснњя Сухи считал усиление профсоюзов и их контроля над миграцией рабочей силы. «Ни один иммигрант из-за рубежа не должен приступить к работе на каком-либо предприятии или на стройплощадке, если он не организован» в профсоюз. Секретарь МАТ предложил, чтобы профсоюзы стран, откуда едут эмигранты, заранее информировали рабочие организации стран иммирации о прибытии работников. Другой важной задачей в этой связи он считал вовлечение приехавших в профсоюзы. Это позволило бы, по его мнению, сорвать планы предпринимателей по снижению зарплаты 64 К практике такого информирования активно прибегали рабочие организации южноамериканских стран. Так, аргентинская ФОРА в 1923 г. несколько раз предостерегала европейских трудящихся от вербовщиков из Аргентины, разъясняя, что реальные условия в стране далеко не столь блестящи, и предлагая каждый раз обращаться непосредственно к ней. Подобный призыв был направлен, например, чехословацким синдикалиста [65]. Португальская ВКТ также рекомендовала зарубежным рабочим запрашивать у нее информацию, прежде чем ехать работать в Португалию [66].

Интернационал продолжал расти. 21 января 1924 г. Секретариат на своем заседании признал присоединение ВКТ Мексики, а 5 февраля 1924 г. — Всеобщего рабочего союза Верхнего Эльзаса [67].

Общая линия МАТ была выражена в воззвании Административного бюро МАТ «К западноевропейскому пролетариату!». «После того как революционное наступление рабочих остановилось», говорилось в документе, — реакция перешла в контрнаступление повсюду — в Италии, Испании, Германии. Трудящиеся оказывали сопротивление. МАТ приветствовала борьбу за сохранение 8-часового рабочего дня в Германии и призвала рабочих Франции, Бельгии (оккупирующих часть немецкой территории) и других стран поддержать ее, оказать давление на правительства своих стран, чтобы нс допустить помощи ОККУПаЦИОННЫХ властей немецким капиталистам. Анархо-синдикалисты выступили за всеобщую стачку рабочих Франции, Бельгии и Германии за 8-часовой рабочий день [68].

Интернационал продолжал активно выступать против СОЦИ&Лдемократического и коммунистического влияния в профсоюзном движении. В связи с ориентацией Профинтерна на сотрудничество с МФП и борьбу с анархо-синдикализмом, Административное бюро МАТ выпустило воззвание «К организациям МАТ! К рабочим всех стран!», в котором осуждались решения Третьего конгресса Профинтерна [69].

МАТ организовывала международные кампании, приурочивая их к различным годовщинам и памятным датам. В январе 1924 г. Административное бюро МАТ призвало все секции почтить память основоположника революционного синдикализма Ф. Пеллутье проведением акций в 23-ю годовщину его смерти [70].

Антимилитаристские выступления анархо-синдикалистов были приурочены к годовщине первого мирового военного конфликта. МАТ выпустила «Призыв к мировому пролетариату к 10-й годовшине начала мировой войны». В Европе по-прежнему нет покоя и мира, утверждала она, ссылаясь на продолжение гонки вооружений, рост национализма, поражение революционных движений и установление диктатур. Синдикалисты призвали организовать в этот день протесты и стачки против милитаризма, а также в принципе отказываться от работы на военном производстве. В случае угрозы войны они рекомендовали прекратить всякое производство, прервать сообщение и связь, молущие служить войне. МАТ заявила, что из-за раскола мирового пролетариата она практически в одиночку ведет борьбу с милитаризмом под лозунюм «Война войне!» [71].

Практическая работа Секретариата МАТ по оказанию финансовой помощи участникам рабочих выступлений, преследуемым революционерам и беженцам сдерживалась нехваткой финансовых средств и нерегулярным поступлением взносов от секций. Согласно решению конгресса МАТ, каждая секция должна была перечислять Интернационалу 0,570 взноса каждого своего члена. Но на практике этого сделать не удалось.

В соответствии с утвержденным на конференции в Инсбруке планом, распространялись «марки солидарности и пропаганды» МАТ (особенно в странах, откуда не поступали регулярные взносы). Так, в Аргентину было послано 55 тысяч марок, в Мексику и Францию — по 50 тысяч, в Португалию — 42 тысячи, в Испанию — 40 тысяч и в Норвегию — 5 тысяч. Однако план распространения осуществился лишь в недостаточной мере. В другие страны марки не посылались: в Швецию — поскольку САК сочла эту практику неоправданной и сама издавала множество марок по сбору средств, в Германию — из-за тяжслого экономического положения [72]. В Германии, гдс местные союзы ФАУД пользовались автономией, а единая центральная касса отсутствовала, Административная комиссия выпустила собственные марки сбора в пользу МАТ. В 1924 г. удалось собрать и передать Интернационалу 2125 золотых марок. Шведская САК, активно распространявцпЯ по призыву МАТ первомайские марки, перечислила в 1924 г. Интернационалу треть собранной суммы — 430 крон. Она передала на международную помощь еще 550 крон [73].

Несмотря на трудности, анархо-синдикалистский Интернационал пытался осуществлять международную поддержку забастовочных выступлений в отдельных странах. «Соотношение сил для рабочего движения, с одной стороны, и реформистская тактика Амстердамцев, с другой, не всегда позволяли вести самостоятельную борьбу посредством прямого действия, — отмечалось в отчете Секретариата МАТ о работе в 1923—1924 гг. — Однако там, где рабочие вступали в борьбу, наши страновые организации находились в первых рядах. Секретариат МАТ был всегда готов поддержать эту борьбу и вдохнуть в трудящихся мужество и надежду» [74].

В феврале 1924 г. в связи со стачкой немецких моряков в британских портах с требованием распространить на них английские условия труда и уровень зарплаты МАТ призвала синдикалистские организации Голландии и Скандинавских стран связаться с профобъединениями моряков своих стран, чтобы побудить их к солидарности с немецкими моряками [75].

Зимой 1924 г. Интернационал повторил обращение к рабочим не ехать на работу в Португалию в связи со стачкой и локаутом в стекольной промышленности этой страны [76].

В мае 1924 г. Секретариат выпустил воззвание «Помогите бастующим шахтерам Германии!», призвав рабочих мира оказать моральную и материальную помощь бастовавшим с 7 мая за лучшую оплату труда и против продления рабочего дня немецким шахтерам, ставшим жертвой локаута. МАТ призвала не допустить поставок угля в Германию, бойкотировать немецкие товары во время забастовки, собирать деньги в помощь жертвам локаута [77]. Но, как признавал Сухи на II конгрессе МАТ, призыв «встретил лишь платоническое эхо» [78].

Секретариат направил в 1924 г. приветствиe бастовавшим металлистам Норвегии, выразив солидарность и моральную поддержку рабочим. Шведская организация САК оказала им финансовую помощь [79].

Интернационал координировал оказание финансовой поддержки борющимся рабочим и членам их семей. В соответствии с решением пленума в Инсбруке, Секретариат выпустил 10 января 1924 г. воззвание «К революционным синдикалистам! К революционному пролетариату всех стран!», призвав к сбору средств в помощь «детям революционных пролетариев Германии» [80]. В рамках кампании «Детской помощи МАТ» были созданы комитеты помощи немецким детям в Голландии, Швеции и Норвегии, собирались средства. Голландские анархо-синдикалисты намеревались принять 100 детей рабочих Рура для ухода за ними, но план не был осуществлен, поскольку все силы голландской секции поглотила забастовка текстильщиков, и мера была перенесена на следующий год. Норвежские синдикалисты в течение нескольких месяцев принимали у себя 20 детей из Берлина. Члены португальской ВКТ собирали деньги и одежду; средства были направлены в Секретариат, однако одежда так и не дошла. Шведские синдикалисты собрали 10 тысяч крон, позволившие построить детский дом отдыха в Германии и обеспечить отдых 150 детей немецких рабочих из Рура и Берлина. Средства собирались также в Бразилии, особенно среди членов Союза немецких рабочих [81]. сeкретариат передал все собранные средства ФАУД и от его имени поблагодарил всех, принимавших участие в кампании [82].

10 июня 1924 г. итальянский УСИ попросил Секретариат МАТ распространить помощь детям на итальянских товарищей. Комитет помощи детям начал соответствующую акцию и призвал секции изучить возможность принять детей членов УСИ, посылать продукты или финансовые средства. Члены ФАУД провели сбор средств в помощь арестованным итальянским товарищам и членам их семей. Деньги собирались также в Аргентине и были посланы по назначению. Шведская САК выделила из своей кассы на эти цели 2 тыс. крон; собранные средства посылались непосредственно УСИ [83].

Преследования революционеров в России оставались в центре внимания международного анархо-синдикализма. Секретариат МАТ опубликовал список 150 арестованных и направил воззвание «К организациям МАТ! К пролетариату всех стран!» с призывом: «Помогите заключенным революционерам в России», потребовав их освобождения до мая 1924 г. [85]. В соответствии с этим призывом МАТ, были созданы комитеты помощи в Германии и Швеции; выступления протеста против репрессий в Советской России были организованы в Испании, Голландии, Мексике и Южной Америке, Норвегии. Несмотря на противодействие коммунистов, тысячи рабочих приняли участие в митинге протеста в Берлине. Кампания нашла отклик и среди рабочих Парижа [86].

По инициативе революционных синдикалистов и анархистов Франции возникла Группа защиты заключенных революционеров в России, секретарем которой стал Ж. Рекло. 25 мая 1924 г. она обратилась с призывом ко всем рабочим организациям страны с призывом развернуть кампанию за освобождение арестованных в преддверие предстоящего съезда Российской компартии и конгрессов Коминтерна и Профинтерна. Группа попросила рабочие организации посылать телеграммы протеста в Россию, требовать амнистии для арестованных революционеров, создать по всей Франции пропагандистские комитеты и организовать массовые митинги. Были выпущены и активно распространялись открытки с портретами заключенных — левой эсерки Марии Спиридоновой, анархистов Аарона Барона и Когана [87]. Активисты и сторонники группы расклеивали плакаты и раздавали тысячи листовок солидарности с арестованными и собирали средства, которые передавали затем Комитету помощи в Берлине. Финансовую помощь группе оказали некоторые профсоюзы У ВКТ (федерация строителей, профсоюзы строителей Туротга в Уазе и Клермон-феррана, союзы механиков Сены и литографов Лиона) и ВКТ (департаментские союзы профсоюзов Сены, Луаре, Мен и Луары, Соммы, Синдикальная палата служащих Сены, совет профсоюзов Ренна, федерации железнодорожников, почтовых и телеграфных агентов, кожевников, работников пищевой промышленности, почтовиков, стекольщиков, Национальный профсоюз работников почт и телеграфа, профсоюзы почтово-телеграфных служащих, шляпников, стенографисток и машинисток), автономные профсоюзы (землекопов Сены и Сены и Уазы, работников гостиничной отрасли, металлургов Лиона, коммунальных работников Тулона, мостовых рабочих Гавра, объединенный синдикат строителей, региональный союз Юры, Эн и Ду, союз профсоюзов Бельфора и биржа труда Орлеана), а также анархистские группы («Фрюктидор», группы 20-го округа Парижа, Круа, Рубэ) и отдельные рабочие активисты [88].

В Париже были проведены крупные собрания в залах общества ученых и Мютюалитэ, в Бельвиле. Акции протеста синдикалистов и анархистов в июне — июле прошли также в Шербуре, Нанте, Лилле и других городах. Телеграммы с требованием освободить арестованных направили в Москву Союз профсоюзов ССНЫ, Объединенная федерация строителей, Группа защиты и др. 89 По призыву группы многие французские интеллектуалы подписали заявление протеста против «арестов и ссылок трудящихся российским правитсльством». Среди подписавших были писатели Пьер Амп, Антуан Сёль, Шарль Вильдрак, Поль Брюла, Хан Райнер, Леон Фрапи, Эмиль Жилльомен, Жерар де Лаказ-Дютьер, Эли Фор, поэты Анри-Жак, Жорж Пиош, Морис Бушор, Эжен Олланд, Жан Риктюс, профессора и ученые Ш. Сеньобос, Л. Лсви-Брюль, Л. Зоретти, Жак Адамар, Шарль Рише, видные деятели искусства Франц Журден, Фирмен Жемье, Флоран Шмит, Жак Копо, Максимилиен Люс [9О].

Секретариат МАТ послал протест председателю Совнаркома СССР Рыкову в связи с отказом освободить объявившего голодовку анархо-синдикалистского издателя Э. Б. Майера-Рубинчика [91]. И в последующем в пресс-бюллетене МАТ регулярно публиковались данные о репрессиях в России, положении рабочих и т.д. [92].

В 1924 г. Итальянский синдикальный союз (УС И) информировал МАТ о событиях в стране, связанных с убийством депутата-антифашиста Маттеоти и последовавшим за этим политическим кризисом. Административное бюро МАТ опубликовало воззвание «К борьбе против убийственного фашизма». В нем высказывалось мнение, что совершснное фашистским режимом политическое убийство стало последней каплей, переполнившей чашу терпения, и теперь даже буржуазные демократы в Италии больше не поддерживают режим. МАТ призвала провести по всему миру демонстрации протеста против итальянского фашизма, организовать собрания и манифестации перед итаЛЬЯНСКИМИ представительствами за рубежом, расширить антифашистскую агитацию [93]. В конце 1924 г. в связи с ужесточением репрессий в Италии после «кризиса Матгеоти» Секретариат МАТ вновь выступил с призывом к сбору средств в пользу УСИ [94]. Большую помощь УСИ оказывала также итальянская секция североамериканских Индустриальных рабочих мира [95].

Другим объектом солидарности стали трудящиеся Испании, в которой свирепствовала диктатура Примо де Риверы. Административное бюро МАТ приняло обращение «Против реакции в Испании», призвав рабочих всех стран проводить акции протеста, посылать телекраммы испанским властям, публиковать и распространять информацию о правительственном терроре, бойкотировать испанские товары и заказы, а также собирать средства в помощь испанСКИМ товарищам. МАТ призывала спасти жизнь Николау Матеу и Х. Баутисты Ачера [96]. В конце 1924 г. Секретариат МАТ выпустил воззвание к мировому пролетариату «Товарищи! На борьбу против белого террора в Испании». В нем сообщалось о начале борьбы против диктатуры Примо де Риверы, о восстании и кровавых столкновениях в Барселоне. «Эти бои являются авангардными сражениями испанской революции, накануне которой мы находимся», утверждал Секретариат. Однако восстание было подавлено, за ним последовали террор и смертные приговоры. МАТ призвала к бойкоту испанских товаров, к отказу от разгрузки испанских судов, от производства товаров для Испании и их транспортировки в эту страну, к организации массовых демонстраций и протестов. Французским рабочим был адресован призыв: заставить власти освободить арестованных испанских эмигрантов и предоставить им убежище [97].

Практически не имел результата призыв бойкотировать товары из Калифорнии в связи с репрессиями против рабочего движения в этом штате США. Так, САК сообщала, что не могла побудить другие рабочие организации поддержать эту идею. Вообще же «мы придерживаемся мнения, писали шведские синдикалисты в отчете II конгрессу МАТ что нельзя объявлять бойкот, если нет шансов, что он будет удачным» [98].

В международном анархо-синдикалистском движении сохранялись существенные расхождения во мнениях по многим вопросам.

Среди европейских синдикалистов преобладало представление о том, что в предреволюционный период следует как можно в большей мере развить революционную теорию и программу, заняться практической подготовкой и заложить основные элементы будущего общественного строя в виде профсоюзной организации, готовой взять в свои руки управление экономикой и социальными делами в ходе всеобщей экспроприационной стачки. В этой связи секретарь МАТ Шапиро критиковал как притязания анархистов на гегемонию, так и политическую и идейную нейтральность «чистого синдикализма». В результате первый, по его мнению, отрывался от реальной жизни и от рабочего движения как единственного средства совершить революцию, а второй — попадал под влияние поЛИТИЧеСКИХ партий. МАТ и ес синдикаты как боевая экономическая организация представлялись ему оптимальным соединением анархизма и синдикализма, борьбы за повседневные интересы и за социальную революцию [99].

Большое внимание анархо-синдикалисты уделяли проблеме рабочего контроля на производстве. С их точки зрения, это было необходимо не только для того, чтобы успешно бороться с милитаризмом, противодействуя производству военных материалов, но и с точки зрения перспективы организации социалистической экономики. «При капиталистическом способе производства, — говорилось в редакционной статье печатного органа МАТ — журнала «Ди Интернационале», — целью производства благ является не удовлетворенис потребностей народа, а получение прибыли предпринимателями. Это обстоятельство приводит к изготовлению товаров плохого качества, к полной бесплановости всего производства и к эксплуатации рабочих как потребителей. Далее возникает недопотребление рабочих масс... Рука об руку с этим идет безработица». Рабочий контроль на производстве был призван, с точки зрения анархо-синдикалистов, выявить эти проблемы и обнаружить пути их устранения в ходе социальной революции. При этом они всли речь о «контроле снизу», а не о закрепленном законодатсльством участии представителей рабочих в предпринимательском управлении. «Контроль над производством не должен пониматься в наивном духе реформистов, где он низводится до требования о ”равноправии между капиталом и трудом”; он должен вести, напротив, к стремлению ликвидировать капиталистическую экономику прибыли и ввести социалистическое производство, ориентированное на потребности» [100]

Европейские синдикалисты, которые отстаивали такую форму организации, как рабочие советы, теперь с беспокойством следили за тем, как социал-демократы и контролируемые ими профсоты пытались узаконить этот орган, «привлечь производственные Советы к задаче контроля над производством в духе экономической демократии». Синдикалисты опасались, что в этом случае деятельность Советов будет «осуществляться лишь в рамках законов буржуазного государства» и в итоге они превратятся из потенциального революционного органа в часть существующей системы [101].

В России Советы на производстве превратились в придаток компартии, в Германии они были санкционированы законодательством, отмечал секретарь МАТ Сухи. «Это так называемое ”узаконение” идеи советов с помощью Закона о производственных советах является незаконным детищем идеи Советов, костью, брошенной правящим классом рабочим, чтобы их успокоить, писал он. — В этой связи уместно указать на бесполезность рабочего законодательства... Социальное законодательство не открываст путь к социальному освобождению, а только преграждает его. Тем самым среди пролетариата сеются иллюзии, будто он может что-либо ожидать от государства... Вера в собственные силы и доверие к ним ослабляются в той мере, в какой усиливается надежда на государственную власть и вера в ее заботу о подданных» [102]. Законодатсльно оформленные производственные советы превратились в «орудие предпринимателей». Сухи высказался за создание «действительно революционных производственных Советов», независимых от «буржуазных законов», инструментов классовой борьбы, подготовки социальной революции, а в будущем — органов рабочего управления производством. Он призвал, не дожидаясь революции, приступить к избранию на предприятиях «доверенных лиц», которые и должны стать таким революционным производственным Советом. В отличие от аналогичных институтов и органов, создаваемых реформистскими профсоюзами, они должны были строиться на федералистской основе. В задачи таких явочным образом созданных Советов, по мысли Сухи, входило распространение на предприятиях, в ходе общих собраний и т.д. взглядов и представлений революционного синдикализма, противодействие деятельности партийных политиков и их сторонников, подготовка к занятию предприятий и управлению ими, подготовка трудящихся к этой конечной цели рабочего движения [103]

Хотя синдикализм традиционно скорее позитивно относился к техническому и экономическому развитию, росту производства и т.д., в середине 20-х годов начинают появляться и все более критические высказывания относительно последствий капиталистической формы производства для человеческой личности. Не случайно одним из первых на страницах органа МАТ «Ди Интернационале» высказался Макс Багинский — анархист из США, страны, в которой зародились тейлористские методы организации экономики. «Капиталистический режим гигантски увеличил число пролетариев, сбил их в массу; на вопрос, приблизил ли он их к революции с точки зрения инициативы, волевой энергии, мышления и чувств, нельзя просто так ответить положительно, — писал он. — Капиталистический способ труда воздействует таким образом, что калечит индивидуальный элемент в человеке, заставляет выступать на первый план монотонное, типичное. Частичный труд и машина втягивают работника в ужасающий круг навязанных ему смертельно отупляющих привычек. Самое интенсивное напряжение, растрата физических сил лишают его свежей, спонтанной энергии мыслей и чувств, которая и отличает революционера от равнодушного и живущего в вечном угаре обывателя» ш Однако вопрос о «капиталистической рационализации» стал предметом широкого обсуждения в МАТ лишь позднее.

Со своей стороны, аргентинская ФОРА в этот период окончательно обосновала свою собственную теорию анархистского рабочего движения. Она выступала против разделения на «специфические» (идейные) анархистские группы и широкое синдикальное движение, открытое для рабочих с различными взглядами. Она придерживалась концепции массового анархистского рабочего движения. «ФОРА изначально всегда была синДикалистской организациeй с ясно выраженной анархистской тенденцией, как Юрская федерация, Испанская федерация [Первого] Интернационала и т.д. И характерно, что в Аргентине никогДа не смогла появиться анархистская идея без синдикалистской тенденции, как мы сегодня наблюдаем, к примеру, в Италии, во Франции, в скандинавских и германских странах, где существуют подчеркнуто анархистские организации, которые... своей замкнутостью наносят ущерб своей деятельности в рабочем движении в целом, — подчеркивалось в докладе ФОРА II конгрессу МАТ в 1925 г. — ФОРА проделала здоровое развитие к чисто анархистскому мировоззрению, поскольку ее членами были частью анархисты, частью — симпатизировавшие анархизму рабочие». В результате все анархистское движение образовапо единую «среду», «гармоничное, взаимопроникающее целое»: «ФОРА рассматривает все движение, питаемос либсртарными идеями, как свое собственное излучение. Границы между синдикатами, группами и отдельными членами, все из которых рассматривают анархизм как свою конечную цель, не различимы». Напротив, европейскую теорию синдикализма, изложенную в «Амьенской хартии» французской ВКТ, аргентинцы воспринимали как возникшую «под покровительством социал-демократии» и заявляли о своей «очистительной оппозиции» по отношению к ней [105].

Теоретики ФОРА задались в эти годы целью дать серьезное обоснование своей традиционной критике революционного синдикализма (как полу-«марксистского» по своей сути) и европейского анархо-синдикализма (как попытки синтсзировать анархизм и революционный синдикализм). Они оспаривали представления о синдикальном устройстве послереволюционного общества и о едином классовом фронте пролетариата. Одновременно они подвергли критике и концепцию отдельной «идейно-политичсской» организации анархистов, «извне» работающей в рабочем движении (как это предлагали Малатсста, с одной стороны, и «платформисты», с другой). В противовес этому ФОРА выдвинула модель «анархистской организации трудящихся», построснной как синдикат, но выросшей не из строго экономических задач, а из идеи солидарности, взаимопомощи и анархистского коммунизма.

ФОРА предложила одну из первых в ХХ веке целостную критику марксистско-индустриалистского взгляда на историю, современный капитализм и социальную революцию. Прежде всего она отвергла теории линейного прогресса и марксистского исторического материализма, утверждая (вслед за Кропоткиным), что развитием человечества движут не столько экономические закономерности, сколько эволюция этических представлений и «идей-сил». В силу этого ФОРА резко осуждала экономический и исторический детерминизм и отрицала прогрессивность капитализма и его экономической организации. Теоретики ФОРА воспринимали хозяйственную структуру индустриально-капиталистического общества (фабричную систему, отраслевую специализацию, жесткое разделенис труда и т.д.) как «экономическое государство» — наряду с «политичсским государством» — властью. Новое, свободное общество должно не вырастать из закономерностей старого, а быть решительным, радикальным разрывом с ним, с самой его логикой. В его основе должны лежать вольная коммуна и свободная ассоциация, сго лозунг не «Вся власть синдикатам!», а «Никакой власти никому!». Система анархического коммунизма ни в коем случае не должна строиться «в недрах» старого социального организма, иначе его ждет судьба русской революции, — предупреждал ведущий идеолог ФОРА Эмилио Лопес Аранго [106]. Пролетариат «обязан стать стеной, которая остановит экспансию индустриального империализма. Только так, создавая этические ценности, способные развить в пролетариате понимание социальных проблем независимо от буржуазной цивилизации, можно прийти к созданию неразрушимых основ антикапиталистической и антимарксистской революции революции, которая разрушит режим крупной индустрии и финансовых, промышленных и торговых трестов» [107]. Чисто экономические интересы пролетариев при капитализме вполне реализуемы в рамках существующей системы прежде всего за счет других пролетариев, поэтому единый пролетарский фронт невозможен. Важно распространение навыков и идей солидарности и свободы; произойти это может и в ходе экономического прямого действия, но при этом никогда не следует упускать из виду цель. Поэтому анархистская рабочая организация должна быть открыта не просто «для всех трудящихся», а в первую очередь для тех, кто разделяет идею анархистского коммунизма.

Выступая за анархистский коммунизм, теоретики ФОРА в то экс самое время вверяли его осуществление стихийным революционным действиям масс, проникнутым анархистскими идеями. Поэтому они возражали против того, чтобы анархисты разрабатывали какие-либо конструктивные программы и схемы функционирования будущего свободного общества, в том числе и синдикалистскис модели социального устройства. «...Любос ограничение творческой спонтанности революционной волны есть авторитарная конфискация плодов революции и свободы». Регламентация неминусмо потребует создания нового аппарата власти, объяснял Абад де Сантильян в статье «Сегодняшние и завтрашние проблемы» опубликованной в приложении к «Ла Протеста» 16 июля l923 г. Нс менее решительно аргентинские анархисты полемизировали с привержснцами идеи «единства рабочего движения» на классовой основс как не примыкающего ни к одной из идейно-политических тсндснций. Такого «чистого» рабочего движения, доказывал Абад де СаНТИЛЬЯН в приложении к «Ла Протеста» 15 февраля 1926 г., нс существует и не может быть. Необходимо «сформировать в каждой стране революционную, то есть анархистскую синдикальную силу», с помощью которой можно будет «мало-помалу противостоять вторжению в рабочее движение тенденций, течений и политики, враждебных революции» [1О8]

Аргентинские рабочие анархисты непримиримо отвергали социальное и трудовое законодательство. «...Мы рассматриваем социальное законодательство, так прочно утвердившееся в таких странах, как Германия и Швейцария, и так ценимое в Советской Республике, как столь же реакционнос и антисоциалистическое, как фашистский террор или даже как еще более реакционное, поскольку фашистский террор основан на страхе, а социальное законодательство можно осуществить лишь при помощи рабочих масс; оно приучает последних смотреть на него как на прямую выгоду... — писал представитель ФОРА [109]. Абад де Сантильян. — Социальное законодательство — это великолепное средство держать трудящихся в постоянной летаргии» м. При этом ФОРА заявляла, что она не против немедленного улучшения условий жизни и труда людей, не дожидаясь социальной революции, еще в рамках существующего строя. Но они утверждали, что это можно завоевать не в рамках и с санкции законов, а исключительно с помощью прямого действия самих трудящихся.

В 1924—1925 годах отношения между ФОРА и европейскими анархо-синдикалистами ухудшились. В основе лежали прежние принципиальные разногласия, но непосредственным поводом послужила статья ведущего деятеля испанской НКТ [110]. Пестаньи в газете «Солидаридад обрера» с резкими нападками на ФОРА. Аргентинцы восприняли ее как «оскорбительную для аргентинского пролетариата, входящего в ФОРА». Федеральный совет ФОРА обратился с письмом к Национальному комитету НКТ, в котором наряду с выражением поддержки и предложением помощи испанской организации запрашивалось официальное мнение НКТ относительно статьи Пестаньи. Ответа не было. Более того, в «Солидаридад пролетариа» появился еще один материал об Аргентине в сопровождении редакционного комментария, КОТОРЫЙ аргентинские анархисты сочли «не имеющим никакого отношения к истине». 5 декабря l924 г. Федеральный совет ФОРА направил комитету НКТ новое послание, потребовав объяснить, «солидаризируетесь ли вы с ней (редакцией. — В.д.) и склонны ли вы, с вашей стороны, поддержать тяжелые обвинения, которые хулитель, известный здссь своим аморальным поведением, сформулировал против нас в упомянутой газете». «... Мы находимся в вашем распоряжении для того, чтобы начать дебаты, которые будут сочтены уместными, писали аргентинцы. — Отсутствие ответа на настоящее послание означало бы, что вы стали нашими открытыми врагами, расположенными к тому, чтобы обвинять нас, не выслушав» [111] . В статье, опубликованной в «Ла Протеста» 5 апреля 1925 г., газета «Солидаридад пролетариа» была названа «органом-хамелеоном», который «намеревается превратить НКТ в гибридное образование, гибкое по отношению к любым политическим изменениям», в духе «нейтрального синдикализма», а Пестанья, Карбо и Пейро именовались «анархистами, которые забыли элементарные правила анархизма» ш Возмущение ФОРА вызвал и контакт между Секретариатом МАТ и Аргентинским синдикальным союзом (УСА), созданным противниками ФОРА. На конгрессе МАТ Сухи пояснил, что переписка не имела продолжения: УСА обратился с письмом в МАТ, а Секретариат ответил на него, «на чем дело закончилось» [112].

Аргентинские рабочие анархисты были недовольны также заявлением Роккера, опубликованным в испанской синдикалистской прессе. Перед II конгрессом МАТ в 1925 г. представители ФОРА обсуждали возможность действий с целью изменения курса МАТ и придания ему более анархистского характера. Секретарь МАТ Сухи писал в этой связи Д. Абаду де Сантильяну: «Я не знаю, что за ультиматум хотят ВКТ (аргентинская. — Прим. В.Д.) и ФОРА направить МАТ. Однако мне кажется, что, если они обе захотят выйти из МАТ, это не принесет им успеха. Если они хотят остаться анархистски настроенными, то для них нет другого Интернационала» [113].

Сложными оставались отношения МАТ с Францией. В январе 1924 г. Секретариат направил телеграмму соболезнования федерации строительных рабочих Франции в связи с убийством се ЧЛСНОВ французскими коммунистами [114]. «Оставаться при нынешних обстоятельствах в Унитарной всеобщей конфедерации труда (У ВКТ) означало бы, с одной стороны, одобрить убийство наших товарищей, а с другой — играть в игры российского правительства. Это было бы недостойно революционно-синдикалистского меньшинства» — писала МАТ французским товарищам [115]. МАТ осуждала нерешительность французских синдикалистов, их внутреннюю борьбу и колебания в вопросе о разрыве с реформистами и коммунистами. В анархо-синдикалистском Интернационале говорили о «трагедии французского синдикализма» [116]. «... Болен не революционный синдикализм, больны его представители, товарищи, которые его сегодня защищают... — в резких выражениях писал секретарь МАТ Шапиро. — Это инфекционное заболевание, страдающие от которого товарищи боятся своей собственной тени, так что при каждом шаге вперед они многократно оборачиваются назад, чтобы посмотреть, не видно ли тени» [117]. Анархо-синдикалисты приветствовали создание осенью 1924 г. «Федеративного союза автономных профсоюзов Франции». Сообщение в бюллетене МАТ об этом шаге было озаглавлено: «Синдикализм спасен» [118]. «Кризис революционного синдикализма еще не преодолен... — замечал Шапиро.

Однако процесс выздоровления идет... Конечно, лучше поздно, чем никогда. Но даже теперь меньшинство не отваживается твердо идти до конца и взять на себя всю ответственность», то есть решиться на создание нового общенационального профцентра. Секретарь МАТ призывал сделать решительный шаг и прекратить строить планы объединения всех профсоюзных центров в одну организацию: «Единство не должно превращаться в фетиш, которому надо подчиняться любой ценой» [119].