Глава 2. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СИНДИКАЛИЗМ И ПОСЛЕВОЕННАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ВОЛНА В ЕВРОПЕ (1918—1923)

...Лишь вернос понимание массами подлинных целей революции ведет к успеху. Только претворение их представлений в действительность ими самими гарантирует, что новая жизнь будет развиваться в правильном направлении. С другой стороны, отсутствие такого понимания и подготовки ведет к неминуемому поражению либо от рук реакции, либо вследствие... теорий мнимых друзей из политических партий.

Апександр Беркман,

«Азбука коммунистического анархизма», 1929 г. [1].

Всемирная революционная волна, начавшаяся в 1917 г. в России, постепенно захватила и другие страны. Анархисты и синдикалисты приняли в ней самое активное участие, зачастую шли в первых рядах революционных выступлений [2]. Российские анархо-синдикалисты пользовались ощутимым влиянием в фабрично-заводских комитетах и отдельных рабочих профсоюзах. В конце 1917 — начале 1918 г. им удалось организовать на платформе Индустриальных рабочих мира 25—30 тысяч шахтеров Дебальцево (Донбасс), добиться признания среди горнорабочих Черемхово в Сибири, портовиков и цементников Кубани и Новороссийска, железнодорожников, работников парфюмерной промышленности и других отраслей. В 1918 г. анархо-синдикалистов поддерживали рабочие пекарен Москвы, Харькова и Киева, почтово-телерафные работники Петрограда, трудящиеся речного транспорта Поволжья и т.д. Некоторые из этих организаций были разгромлены «белыми», другие нейтрализованы большевистскими властями с помощью политики укрупнения профсоюзов и прямых репрессий против активистов. В результате, если на первом всероссийском съезде профсоюзов (1918 г.) синдикалистские и максималистские делегаты представляли около 88 тысяч рабочих, то на втором съезде (1919 г.) — около 53 тысяч, а на третьем (1920 г.) — свыше 35 тысяч. Попытки части синдикалистов приступить к созданию независимой от режима Всеобщей конфедерации труда были пресечены. К 1922 г. созданные анархо-синдикалистами союзы были распущены, а печатные издания закрыты [3]. Ведущие активисты движения были арестованы: Всеволод Волин, Арон Барон, Марк Мрачный и другие анархисты и синдикалисты на Украине, участвовавшие в Махновском движении, — в декабре 1920 г., Григорий Максимов — в марте 1921 г. и т.д. В январе 1922 г., после десятидневной голодовки протеста в Таганской тюрьме в 1921 г. и протестов зарубежных делегаций, прибывших в Москву в связи с первым конгрессом Профинтерна, Волин, Максимов, Мрачный и некоторые из их товарищей были высланы из Советской России [4]. Другой видный российский анархо-синдикалист, Александр Шапиро, подвергся аресту со стороны большевистских властей после возвращения с синдикалистской конференции в Берлине летом 1922 г. После многочисленных протестов из-за рубежа его также депортировали из страны.

Всемирный общественный подъем, начало которому положила Русская революция, массовая самоорганизация трудящихся придали новый импульс либертарному рабочему движению. Идея Советов — не как государственного органа партийного представительства, а как инструмента беспартийной самоорганизации и самоуправления трудящихся на производстве и по месту жительства — заняла прочное место в системе воззрений анархистов и синдикалистов [5]. Большинство либертариев былоувлечено событиями в России, увидели в них скорее то, что им хотелось видеть, а не то, что было на самом деле. По словам Малатесты, они понимали под диктатурой пролетариата не систему власти, а «революционное действие, с помощью которого рабочие завладевают землей и средствами труда и пытаются строить общество, где нет места для масса, эксплуатирующего и угнетающего производителей. В этом случае «диктатура пролетариата» означала бы диктатуру всех и не была бы уже диктатурой, подобно тому, как правительство всех не есть уже правительство в авторитарном, историческом и практическом смысле слова», — утверждал старый анархист [6]. Часть либертариев стала заявлять, что большевистская система «диктатуры пролетариата» — это некий промежуточный этап на пути к анархистской организации общества (феномен «анархо-большевизма»). Понадобились годы, чтобы анархисты и синдикалисты поняли, что за «властью Советов» в России скрывается новая партийно-государственная машина.

Оказавшись в сердцевине революционных событий в различных странах мира, революционные синдикалисты принуждены были в то же самое время принимать стратеги кое решение о международной реорганизации рабочего движения В июле — августе 1919 г. на конгрессе в Амстердаме было образовано Международное объединение профсоюзов, находившихся под влиянием социал-демократии. Оно получило название Амстердамского Интернационала профсоюзов. Революционные синдикалисты считали эту организацию реформистской, и присоединение к ней было для них исключено. Со своей стороны, российские большевики и коммунистические партии других стран учреди в марте 1919 г. Коммунистический Интернационњл, а в июле 1920 г. — и собственное международное профобъединение — Красный Интернационал профсоюзов (Профинтерн, или Московский Интернационал профсоюзов). В него планировалось привлечь и революционно-синдикалистские соты. Теперь революционным синдикалистам предстояло определить: примкнуть к новой международной организации, выступившей под лозунгами социалистической революции, или искать собственный путь.

Анархо-синдикалисты в Германской революции

Берлинские синдикалисты с самого начала приняли активное участие в движении «революционных старост», которое в ноябре 1918 г. организовало вооруженное революционное выступление рабочих. «Именно синдикалисты, наряду с социал-демократами, открыто 9 ноября выставили своих людей, чтобы вывести военных из казарм, рабочих от станков, женщин и девушек из фабрик», — вспоминал Ф. Катер. Синдикалисты Берлина были первыми на баррикадах. Особенно активны были деревообделочники. Казалось, «синдикализм будет осуществлен мановением руки» [7]. Но, как полагали синдикалисты позднее, рабочих погубило отсутствие конкретных представлений о социалистическом обществе и путях его достижения [8].

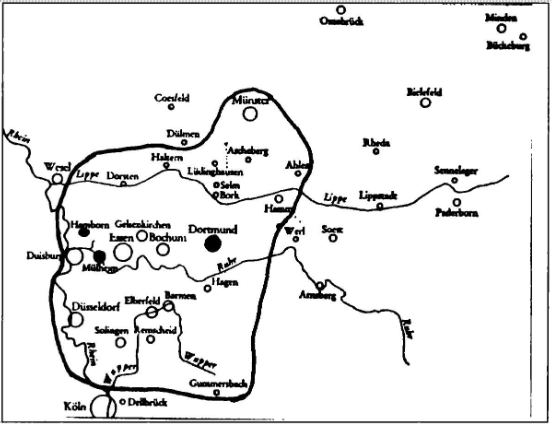

В Рейнской области и Вестфалии небольшие синдикалистские группы (50 человек в Мюльгейме, 5—6 в Хамборне и т.д.) возглавили революционные выступления рабочих шахтеров Хамборнского и Хаммского бассейнов, сталелитейщиков и УГОЛЬЩИКОВ Мюльгейма в Руре. Берлинские члены СОНП восстановили связи с Руром и под влиянием общего подъема движения вновь активизировалась Административная комиссия, а 14 декабря 1918 г. начал выходить новый печатный орган — «Дер Синдикалист». В различных городах воссоздавались или создавались новые организации СОНП. Рассылались агитаторы по всей стране. 28 декабря 1918 г. состоялась конференция профобъединения, избравшая новую Административную комиссию в составе Ф. Катера, Макса Винклера, Карла Хаффнера и Франца Барвича [9].

Когда в конце 1918 г. СОНП возобновило свою легальную работу, в нем насчитывалось около 60 тысяч членов [10]. На территориях, оккупированных по условиям перемирия войсками Антанты, деятельность синдикалистов была ограничена: газеты и брошюры были запрещены, а заседания могли проводиться только с разрешения властей.

За первый год после революции 1918 г приход СОНП превысил 169 тысяч марок, расходы — 166 тысяч марок. Средства направлялись прежде всего в фонды поддержки заключенных, прессы, агитационный, забастовочный, на счета для ссуд и литературы. Собранные деньги позволили организации вести активную работу: поддерживать забастовки щеточников Ной-Руппина, металлистов Мангейма, Артерна и Берлина, строителей Дортмунда, рабочих Нюрнберга, Магдебурга, Дуйсбурга (длилась не менее 10 недель), Тюрингии, Крефельда. Многие стачки поддерживались за счет местных средств, прежде всего крупные выступления металлистов Берлина и Мангейма, строителей и трамвайщиков Мюльхайма, трудящихся Бремена и Тюрингии [11].

Чаще всего синдикалистские организации, оставаясь меньшинством в трудовых коллективах, не были достаточно сильны для того, чтобы самостоятельно проводить забастовки. Им приходилось участвовать в стачках, инициированных централистскими профсоюзами.

Синдикалисты активно издавали и распространяли свою литературу. Тираж газеты «Дер Синдикалист» увеличился с 10 тысяч до 50 тысяч в мае—июне 1919 г. Преследования и запреты синдикалистской печати в Рейнской и Рурской областях, в Вестфалии вынудили издавать дополнительно «Дер Пионир», затем — информационный листок и циркуляр. СОНП опубликовала ряд брошюр («Чего хотят синдикалисты» Фрица Эртера, «Сокращение рождаемости», «Два вопроса», «Организованное действие», «Неорганизованное действие», «Единая зарплата», «Эмиль Пуже», «Победа», «Макс Багинский», «Дефицит», «Нет оружию», «Закон и авторитет», «Коммунистическое строительство синдикализмла», «Хлеб и Воля» и «Историческая роль государства» П. Кропожина и т.д.) тиражом от 5 до 30 тысяч экземпляров [12].

Действия синдикалистов встречали сильные репрессии со стороны властей. Например, в Мюльгсйме в январе 1919 г. военные власти задержали ряд видных активистов. Там же 5 апреля 1919 г. во время собрания рабочих доверенных лиц были арестованы 155 человек, в течение недели последовали новые аресты, и почти все структуры СОНП были разгромлены (их работу удалось возобновить лишь к концу года). В мае—июне 1919 г. в Рурской области были осуждены тысячи членов СОНП. Имелись случаи арестов и осуждения распространителей синдикалистской литературы [13]. «Каждый из нас, кто работает на Западе Германии и более или менее известен, — говорил представитель агитационной комиссии из Рейнской области и Вестфалии Карл Виндхофф, — должен каждый день рассчитывать на то, что его вытащат из постели или что он не вернется из агитационной поездки»! [14].

Всего на поддержку арестованных в Мюльгейме организация истратила от 52 тысяч до 70 тысяч марок, в Хамборне — более 40 тысяч на специальной конференции была образована Центральная комиссия поддержки для всего Рейнско-Вестфальского региона; она собрала 75 тысяч марок. Почти 23 тысяч марок было выделено в помощь арестованным из центральной каccы [15].

Практически с самого начала встал вопрос о взаимоотношениях синдикалистов с политическими партиями. С социал-демократами существовала изначальная вражда. Что касается коммунистов, то многие из них первоначально присоединились к синдикалистскому движению. Затем компартия стала ориентироваться на создание «Рабочих союзов» на основе фабричных организаций. Но уже в течение 1919 г. среди коммунистов наметилась линия на работу в социал-демократических профсоюзах. К концу 1919 г. активисты СОНП сетовали на то, что в коммунистической прессе разворачивается систематическая кампания против синдикализма [16].

Ряды синдикалистского движения продолжали расти за счет присоединения к нему отдельных «Рабочих союзов». Так, 15—16 сентября 1919 г. в Дюссельдорфе состоялась объединительная конференция профсоюзов Рейнской области и Вестфалии; 105 делегатов от СОНП, Всеобщих рабочих союзов Эссена и Дюссельдорфа, Союза горняков и Всеобщего рабочего объединения постановили образовать «Свободный рабочий союз» и утвердили принципы, которые были основаны на решениях 7-го (1906 г.) и 9-го (1910 г.) конгрессов СОНП [17]. Однако объединение проходило отнюдь не гладко. Многие из рабочих, вышедших из рядов централистских профсоюзов и вошедших в новую организацию, не считали себя синдикалистами. «Мы не перешли всецело в синдикализм, но слились вместе... — подчеркивал позднее делегат от Дюссельдорфа Хаберманн на 12-м конгрессе СОНП. — Если мы сегодня скажем, что полностью перешли к синдикалистам, то подавляющая масса этих членов исчезнет, и этого мы хотим избежать...» [18]. Лидерам СОНП пришлось пообещать партнерам воздержаться от слишком широкого использования термина «синдикализм». Было решено, что члены объединения смогут состоять в различных левых партиях [19].

В конце 1919 г. синдикалистское движение бурно развивалось. Сообщилось, что среди шахтеров Рура каждую неделю возникала новая группа. В округе Дортмунд, несмотря на сохранявшееся осадное положение, имелось около 40 местных объединений. В округе Оберхаузен синдикалистская организация шахтеров увеличилась в 1919 г. с 240 до 1400 человек. В маленьком промышленном городе Зёммсрда в Тюрингии, где жило около 7 тысяч человек, после агитационноЙ поездки анархо-синдикалиста Рудольфа Роккера рабочие в массовом порядке присоединились к синдикалистской организации, которая к концу 1919 г. насчитывала 2 тысячи членов. Но развитие было не всюду равномерным. К примеру, в Саксонии организации действовали лишь в районе Дрездена, велась работа среди железнодорожников [20].

(На 12-м конгрессе СОНП (Берлин, 27—30 декабря 1919 г.) 109 делегатов представляли 111675 члeнов; кроме того, не были представлены еще 5794 члена. Присутствовали также члены Административной комиссии, представители агитационной комиссии и синдикалистской молодежи [21].

Одним из важнейших вопросов стало официальное признание синдикализма. Ряд делегатов, особенно из Дюссельдорфа, возражал против использования этого термина. Представитель 12-тысячной организации металлистов Хаберманчн, работник коммунального сектора Бруно Винклер считали сго непонятным рабочим и даже отталкивающим многих из них. Винклер призвал «исключить из наших рядов партийную политику и представлять чисто рабочие интересы»; для пропаганды либертарных идей он предлагал использовать анархистские группы и их газету «дер Фрайе арбайтер». «...Слово ”синдикализм” мы никогда не будем пропагандировать», — заявил он и . Еще дальше пошел Альберт Крон от союза рабочих разных профессий и строителей Дюссельдорфа; он выступил против конфронтации с левыми партиями, заявив, что спор с ними идет лишь о лучших путях к социализму и конгресс должен призвать к сотрудничеству с ними 23 Однако представители Мангейма, Саксонии, Оберхаузена, Кёльна, Зёммерды (Тюрингия), Берлина, Мюнхена высказались за то, чтобы организация открыто провозгласила себя синдикалистской и против уступок в вопросах об ориентации и тактики [24]. Делегат Херманн Зоннтаг из Зёммерды подчеркнул необходимость конкретно поставить вопрос о том, как проводить социализацию на месте в случае революции. Завершая споры, Ф. Катер заявил: «Большинство наших товарищей не может даже представить себе, как можно требовать от синдикалистского конгресса, чтобы он спрятал слово ”синдикализм” за занавесом. Большинство горды тем, что они наконец пришли к тому, чтобы открыто заявить всему миру: мы в Германии — нс просто синдикалисты, но призншти своими международные синдикалистские принципы. Синдикализм — это не немецкий продукт, он интернационален, это термин для сплочения всех вольных социалистов, всех антиавторитарных коммунистов» [25].

В конечном счете дюссельдорфские делегаты предложили, чтобы общая организация приняла название «Свободный рабочий союз», согласованное на конференции в сентябре, прибавив в качестве дополнения: «синдикалисты». Административная комиссия также поддержала это предложение, и оно было принято большинством голосов (против голосовали лишь 12 делегатов). Таким образом, СОНП было официально переименовано в «Свободный рабочий союз Германии (синдикалисты)» (ФАУД) [26].

Но, объявив о своем отрицательном отношении к институту политических партий, синдикалисты еще не требовали, чтобы каждый член движения порвал с ними. «Нашей организацией является организация экономической борьбы, — заявил на конгрессе Р. Роккер. — Если тот или иной товарищ считает для себя необходимым присоединиться к какой-либо политической партии, это может быть его личным делом. Как организация, мы не имеем с политическими партиями ничего общего».

Определенные споры по вопросам тактики вызвало и участие берлинских лидеров СОНП в составлении и распространении в начале декабря 1919 г. воззвания к «друзьям республиканской свободы без различия партий» с призывом защитить республику от угрозы военного монархического путча и провести в случае мятежа всеобщую стачку. Член Административной комиссии М. Винклер предложил делегатам одобрить это воззвание и постановить, что в случае выступления реакции должна быть провозглашена всеобщая стачка по всей стране. В его поддержку выступили берлинские маляры Роберт Бут и Рихард Шрёдер, представитель Нюрнберга Генрих Шмолль, Ф. Катер. Они исходили из того, что республика имеет свои преимущества перед монархией, «является прогрессом» и ее следует защищать «всеми средствами». Против этого были металлисты из Берлина Рихард Эстрайх и из Мангейма Иоханнес Фрай, которые заявили, что «республика имела не преимущества, а недостатки» и что «правительство нам безразлично». Кровельщик из Мангейма Георг Попп и берлинский маляр Ганс Рюгг расставили акценты несколько иначе: борьба должна вестись не в поддержку правительства, а именно против реакции; важна сама по себе идея всеобщей стачки, синдикалисты должны поддерживать эту форму борьбы, а когда она начнется — способствовать захвату средств производства трудящимися. Он осудил призыв к «ненасильственной» всеобщей стачке. В конечном счете предложение М. Винњлера было принято значительным большинством (против 5 голосов) [28]. Позднее делегация берлинских металлистов потребовала внести в декларацию принципов положение о том, что «синдикалисты в определенных акциях взаимодействуют с другими революционными движениями». Однако в конце концов от этого отказались, сочтя, что в предложен ном проекте это выражено достаточно ясно. «Если возникнет необходимость соединения всех революционных элементов для противостояния попыткам контрреволюционеров, — пояснил Рудольф Роккер, — то и мы, синдикалисты, не останемся в стороне и будем идти плечом к ПЛСЧУ с теми, кто придерживается доброй воли, пока наши пути идут вместе, не отказываясь при этом от нашей самостоятельности» [29].

В рамках решений по тактическим вопросам конгресс утвердил «резолюцию о стачках», закрепив систему выплаты пособий бастующим и предназначенных с этой целью взносов. Оговаривались размеры таких пособий: они выплачивались с четвертого дня забастовки и не должны были превышать пятикратную сумму еженедельных взносов в день. По настоянию делегатов конгресса была подтверждена принципиальная ориентация на самостоятельное ведение и финансирование борьбы отдельными организациями; лишь в случае исчерпания собственных средств надлежало обращаться в местную рабочую биржу и одновременно в отраслевую федерацию. (Первоначально предполагалось, что помощь должна оказывать прежде всего рабочая биржа, но делегаты из Дюссельдорфа ссылались на решения сентябрьской конференции, где эта роль отводилась отраслевым федерациям.) Характерно, что некоторые (как горшечник из Берлина Роберт Прамшюфер) вообще возражали против выплаты пособия бастующим, заявляя: «Нам нужны не гроши членов, а их личности для осуществления социальной революции». Однако резолюция была принята большинством (против было подано лишь 13 голосов [30]).

Из других важных тактических решений конгресса следует отметить принятие резолюции с осуждением сдельной системы оплаты труда как закрепляющей разделение труда и конкуренцию между самими работниками, утверждение постановления о создании при каждой рабочей бирже комиссии, которая должна была изучить возможности социализации всех отраслей общественной жизни на месте. В связи с принятием закона, превращавшего фабрично-заводские советы в официальные органы рабочего представительства на производстве («производственные советы»), конгресс заявил, что намерен бороться с ним, как и с другими законами государства, служащими укреплению капитализма и государства. Тем не менее резолюция разрешала членам ФАУД на местах в зависимости от конкретных условий и надобностей участвовать в выборах в такие советы и сотрудничать в них в рамках синдикалистских принципов. Даннос решение было принято большинством против двух голосов. Шахтер из Дортмунда Николаус Мюльхаузен заявил, что его окружная конференция Поддержала участие в выборах в производственныс советы лишь там, где синдикалисты имеют большинство [31].

Отдельно стоял на повестке дня вопрос о работе с женщинами и молодежью. Конгресс рекомендовал местным союзам проявить инициативу по вовлечению в движение женщин, причем не только работниц, но также домохозяек, служанок и т.д. Что касается молодежи, то Р. Роккер предложил возложить работу с нсй на местные рабочие биржи и создать на местах «особые молодежные организации... чтобы положить начало воспитанию молодежи в духе синдикализма и вольного социализма». Эта идея была принята, но вызвала, однако, резкие возражения лидера анархистского молодежного движения Эрнста Фридриха: он заявил, что такая федерация уже существует и объединяет 40 местных групп. Только в Зёммерде в ней состояли 120 членов. Однако Фридрих находился в остром конфликте с берлинскими синдикалистами, обвинявшими его в отказе дать отчет об использовании оказанной ему помощи. Нс желавший конфликта Роккер подчеркнул, что резолюция не направлена против федерации и с ней необходимо сотрудничать [32].

Однако наряду с тактическими вопросами немецким синдикалистам предстояло определить свои общие идейные, теоретические и организационные позиции.

Руководство СОНП поручило написание проекта Декларации принципов известному немецкому анархисту Рудольфу Роккеру, имевшему большой опыт работы в профсоюзном движении. Эту декларацию можно считать одним из первых документов собственно анархо-синдикализма. Она открывалась анализом капиталистического общества, которое, по мнению немецких синдикалистов, основывалось на двух монопольных правах: на обладание (собственности) и на власть (государстве). В самой постановке вопроса заметно влияние анархо-коммунистического положения о том, что естественным образом «все принадлежит всем» и все вопросы должны решаться соответственно всеми теми, кого они касаются. Присвоение монопольного права распоряжаться чем-либо и принимать решения в обществе анархисты считали социальной узурпацией.

Монопольное сосредоточение земли и других средств производства в руках немногих дает им возможность и средства господствовать над трудящимися и эксплуатировать их труд. Экономика нацелена не на удовлетворение потребностей людей, а на получение прибыли привилегированными слоями. Производители общественных благ не могут распоряжаться плодами и результатами своего труда, но вынуждены работать на господствующее меньшинство, получая от него зарплату. Так формируются два класса с противоположными интересами, и только в ходе упорной борьбы с пассом капиталистов трудящиеся могут сплотиться как производители, обрести сознание и покончить с несправедливыми, насильственными отношениями в обществе [33].

Если в оценке экономического строя и классового характера капиталистического общества позиции Роккера и марксистов были сравнительно близки“ [34], тем не менее уже здесь бросается в глаза существенная разница в расстановке акцентов. Анархо-синдикалисты отказывались признать историческую «прогрессивность» капитализма и подчеркивали, напротив, что он идет к деградации человеческой личности. При этом они опирались на теорию Кропоткина о естественных, присущих человеку этических началах солидарности и взаимопомощи и обвиняли капитализм в их разрушении. «Разделение общества на классы и жестокая борьба "всех против всех”, эти характерные признаки капиталистического строя, одновременно оказывают пагубное воздействие на характер и моральное чувство человека, способствуют их деградации, оттесняя на задний план бесценные свойства взаимопомощи и солидарной общности, то драгоценное наследство, которое человечество сохранило от ранних периодов своего развития, и заменяя их болезненными, антисоциальными чертами и привычками...» — подчеркивалось в декларации.

Не менее разительным было расхождение анархо-синдикал истов и марксистов в вопросе об историческом месте, роли и предназначении государства. Либертарии отказывались видеть в государстве всего лишь простое орудие экономически господствующих классов, которое можно было использовать и в созидательных целях. «Хотя государство... в первую очередь стало продуктом частной монополии и классового разделения, но, раз возникнув, оно всеми средствами хитрости и насилия работает ради сохранения монополии и классовых различий и, следовательно, ради увековечения экономического и социального порабощения широких народных масс; оно выросло в процессе своего развития в гигантский институт эксплуатации всего человечества», — подчеркивалось в Декларации принципов синдикализма [35].

Рудольф Роккер, подобно «классикам» анархизма, видел историю человечества как противостояние двух принципов, начал или тенденций авторитарно-централистской или свободно-федералистской. Позднее в докладе на 14-м конгрессе ФАУД в Эрфурте (ноябрь 1922 г.) он развил этот взгляд, проследив разворачивание этих тенденций на протяжении эволюции европейских обществ. «Есть две формы социального общежития, — объяснял он. Бывает общежитие, облик которого диктуется людям сверху вниз какой-либо центральной властью. И бывает Общежитие, которое свободно развивается снизу вверх и находит свою естественную основу в общих интересах людей и в узах их взаимной солидарности» [36]. Выражением первой формы служат закон, централизованное государство и власть немногих; выражением второй — свободное соглашение, федерализм, общественное самоуправление, самодеятельность и творческая инициатива людей. Роккер подверг критике централистскую систему за умертвление личной инициативы, лишение человека всякой ответственности и превращение его в придаток огромной машины господства, структуры, искусственно созданной сверху. Государство «заинтересовано в том, чтобы взять под свой контроль все области человеческой деятельности, подчинить шаблону совесть, дух, способности человека»; индивид для него — всего лишь «колесико, винтик в огромном механизме», — говорил он. Такой механизм никогда не сможет служить делу освобождения. В отличие от централизма, этого «единства театра марионеток», «федерализм — это единство в силе... единство, которое опирается на общность интересов, солидарность и убеждения людей» [37].

Отрицая государство и политическую власть, анархо-синдикалисты негативно относились и к борьбе за ее завоевание, то есть к политической деятельности, участию в государственных институтах, парламентах и т.д. «Мы, синдикалисты, отказываемся признавать какие-либо экономические и политические институты подавления, принимая в них участие», — писал Фриц Эртер в брошюре, излагавшей взгляды немецких синдикалистов [38]. Согласно Декларации принципов, они отвергали «принципиально любую форму парламентской деятельности, любое сотрудничество в законодательных органах». Вместе с государством анархо-синдикалисты отрицали «все искусственно проведенные политические и национальные границы», принцип национального единства и милитаризм. Они считали национализм «религией современного государства», признавая в то же время лишь «различия региональной природы» и право каждой народной группы на то, чтобы «иметь возможность решать свои дела и удовлетворять специфические культурные потребности в солидарном согласии со всеми другими группами и народными объединениями» [39].

СВ противовес монополии на обладание и принятие решений анархо-синдикалисты провозгласили в качестве цели «вольный, то есть безгосударственный коммунизм», основанный на социализации земли, орудий труда, сырья и всех социальных богатств, реорганизации экономической жизни по принципу «Каждый по своим способностям, каждому по его потребностям!». Они считали социализм «вопросом культуры» и экономики, который могут осуществить только сами народные массы в ходе творческой, созидательной деятельности. Национализация же могла привести, с их точки зрения, лишь к государственному капитализму, «худшей форме эксплуатации» [40])

«Синдикалисты, — указывалось в Декларации принципов, стоят на почве прямого действия и поддерживают все устремления и любую борьбу народа, которые не противоречат их целям...» Их задача — просвещать и сплотить трудящихся с целью ведения экономической борьбы, находящей свое высшее выражение в социальной всеобщей стачке» [41]. В отношении методов борьбы в Декларации не говорилось ничего более конкретного, но в различных выступлениях анархо-синдикалисты подчеркивали, что основными для них являются экономические средства прямого действия. «В центральных профобъединениях стачка служит последним средством, когда все мирные способы исчерпаны, — объяснял М. Винклер. — У синдикалистов стачка и ссть среДспшо» борьбы [42]. Роккер коснулся и отношения синдикалистов к вопросу о насилии. Он полагал, что традиционное вооруженное восстание вряд ли может привести к победе революции: «Тот, кто верит, что при нынешнем состоянии современной военной техники может повести примитивно вооруженную массу против высокодисциплининованного врага, вооруженного самым современным оружием, тот поступает попросту безумно и бессовестно и сможет добиться лишь одного — кровавой бани». Но, осуждая путчи, Роккер в то же самое время отстаивал право на самооборону, на ответное насилие как средство самозащиты, отвергая, таким образом, чистый пацифизм [43].

Построение социализма, с точки зрения синдикалистов, не могло быть делом политической партии, но лишь организации самих трудящихся как производителей. Такой организацией, одновременно экономической и культурно-идейной, в соответствии с Декларацией, были революционные профсоюзы, орган в одно и то же время экономической борьбы и борьбы за социализм. В существующем обществе, объяснял Роккер, «синдикалисты должны не столько обращать внимание на организацию больших масс; главным вопросом следует считать просвещение членов с тем, чтобы они смогли действовать в надлежащий момент. Революции всегда начинали меньшинства, используя данные обстоятельства. Синдикалисты должны и хотят быть ударным отрядом социальной революции» [44].

Анархо-синдикализм видел «в профсоюзе не преходящий продукт капиталистического общества, а ячейку будущей социалистической экономической организации». Профсоюзы должны были уже в рамках существующего общества строиться так, чтобы в момент революции приступить к созданию нового строя. Отраслевым союзам, их местным органам и отделениям на предприятиях предстояло взять под свое управление от имени общества «все наличные средства производства, сырье и т.д.» и наладить работу и снабжение предприятий. Местные объединения профсоюзов всех отраслей и специальностей (рабочие биржи) призваны были в настоящее время координировать межпрофессиональную деятельность и вести революционную пропаганду, а в случае революции — превратиться «в своего рода местное статистическое бюро», взять в свои руки управление жильем, продовольствием и т.д., организовать потребление и т.д. С помощью общенациональной федерации бирж можно было бы затем наладить экономическое планирование снизу вверх в масштабе страны. «Иными словами: организация предприятий и мастерских производственными советами; организация производства в целом промышленными и сельскохозяйствснными союзами: организация потребления рабочими биржами» [45]. Кроме того, подчеркивал Роккер, предстоит не просто взять в свои руки управление существующими предприятиями, но реорганизовать всю структуру производства [46].

(Анархо-синдикалисты категорически отвергли упреки со стороны социалистов-государствснников в том, что они якобы намерены передать предприятия и отрасли в собственность отдельный трудовым коллективам и профсоюзам с тем, чтобы те хозяйствовали на свой страх и риск, ради собственной выгоды и не считаясь с интересами и пожеланиями других. «Следует прежде всего сказать, — подчеркивал Роккер, — что подобный ”синдикализм” существует исключительно в головах наших противников; именно синдикалисты — наиболее выраженные и убежденные представители коммунизма, чего нельзя сказать о тех, кто сегодня использует это имя в качестве партийной этикетки» [47].

На конгрессе возникла дискуссия о «диктатуре пролетариата». Этот термин все еще пользовался известной популярностью среди синдикалистов. Делегаты из Магдебурга, Шёнебска и Гроссоттерслебсна потребовали обсуждения этого вопроса. Роккср призвал в связи с этим различать два понимания «диктатуры пролетариата»: с одной стороны, «вмешательство государственной власти через посредство определенной партии», с другой — «волеизъявление пролетариата в час его победы». Первое, заявил он, синдикалисты отвергают, как противники государства, против второго им возразить нечего. Представитель Магдебурга объяснил, что, говоря о диктатуре пролетариата, имел в виду то, о чем сказал Роккер, и снял внесенное предложение. Но сторонник коммунистов, делегат союза различных профессий и строителей из Дюссельдорфа Альберт Крон выступил в роли оппонента Роккера. Он защищал диктатуру пролетарского «авангарда» и взятие политической власти, ссылаясь на то, что «немецкий пролетариат в целом еще недостаточно созрел». В ответ Роккер заявил, что он категорически против любой идеи «воспитательной диктатуры», поскольку та никогда не сможет ни убедить людей, ни приучить их быть свободными. Другие делегаты из Дюссельдорфа не поддержали Крона. В итоге предложенный Роккером проект декларации принципов был принят при поименном голосовании всеми, кроме самого Крона [48].

Организационная структура ФАУД была закреплена в документе под названием «Программные основы». Согласно ему в объединенис могли входить только профсоюзы, признающие классовую борьбу и противоположность интересов предпринимателей и рабочего масса. Вводилась единая система членских взносов. ФАУД состоял из отраслевых федераций, а также МЕСТНЫХ и фабричных организаций (при отсутствии отраслевых). На местах создавались отраслевые или профессиональные, а при наличии небольшого числа членов — межпрофессиональные союзы. Местные отраслевые и профессиональные союзы соединялись в общенациональные федерации, но сохраняли автономию и собственные статуты, не противоречащие статутам и принципам ФАУД. Все союзы, расположенные в одной местности, соединялись в «картель» — рабочую биржу; все биржи одного региона (провинции и т.д.) соединялись в «агитационные округа», проводили конференции и формировали агитационную комиссию. Исполнительные органы федераций и бирж образовывали «рабочее сообщество» [49] В задачи федераций входило в перспективе «взять производство во всех отношениях в свои руки, организовать добычу и доставку сырья и содействовать доставке готовых товаров к местам потребления» [50]. Местная рабочая биржа («биржа труда») финансировалась местными союзами. Эта организация должна была обсуждать и решать общие местные проблемы, заниматься культурной, образовательной и агитационной работой, развивать дух солидарности. В будущем обществе, по мнению синдикалистов, на несложилась задача выявления потребностей населения, составления заказов, которые должны были доводиться до производителей, и организации распределения готовых изделий. Местные биржи затем объединялись в окружные и провинциальные. Предполагалось создать в будущем общенациональную Рабочую биржу) [51]

Таким образом, ФАУД имел классическую революционно-синдикалистскую двойную структуру профессиональноотраслевую и территориальную.

При обсуждении федеративного принципа организации на 12-м конгрессе возникли споры. Представитель Кёльна Пстер Хеккер заявил, что его коллеги «принципиально» отвергают «профессиональную федерацию, поскольку при такой форме организации умерщвляется синдикалистский дух и развивается профессиональное чванство». Он выступил за полную автономию местных групп. Однако эта идея была отвергнута, и принцип федераций принят [52].

Высшим представительным органом ФА УД, согласно «Программным основам», был конгресс, на который собирались делегаты от федераций и отдельных местных организаций; он должен был созываться нс реже одного раза в два года. В профобъединении не было центрального руководящего органа с директивными полномочиями. Высшей исполнительной инстанцией признавалась располагавшаяся в Берлине Административная комиссия из девяти человек, призванная «распространять устно и письменно идеи синдикализма и углублять их, поддерживать организационную связность ФАУД» и координировать оказание солидарной помощи в случае забастовок, конфликтов, управлять денежными средствами ФАУД, издавать печатный орган «Дер Синдикалист», распространять книги и брошюры. Комиссия избиралась конгрессом. 12-й конгресс по настоянию берлинских делегатов постановил, что лишь три из девяти членов комиссии (председатель, кассир и редактор газеты) должны быть освобожденными работниками. Создавалась также комиссия по печати. 12-й конгресс избрал председателем АК Ф. Катера, кассиром Ф. Барвича, редактором Винтера [54].

Общим итогом 12-го конгресса ФАУД и принятых им решений было решительное размежевание немецкого синдикалистского движения с большевизмом и его переход на позиции анархо-синдикализма. Подтвердив приверженность революционно-синдикалистским принципам, оно в то же самое время открыто соединшю их с анархистской целью — разрушением государства и созданием общества вольного коммунизма.

К..В революционных событиях 1920 г. немецкие анархо-синдикаисты часто оказывались в самых первых рядах. Во время реакционного капповского путча в марте отделения ФАУД возглавили стачку и борьбу с мятежниками во многих городах страны. В ряде районов забастовка переросла в революционное рабочее восстание.

Синдикалисты участвовали в Советах Эссена, Мюльгейма, Оберхаузена, Дуйсбурга, Динслакена, Дортмунда. В Мюльгейме и Хамборне фабричные Советы, по предложению ФАУД взяли в свои руки («социализировали») заводы Тиссена [54]. Число членов ФАУД среди бойцов «Красной армии» Рура составляло до 4570 [55]. В промышленность городе Зёммерда, где большинство рабочих после поездки туда Роккера входило в ФАУД, синдикалисты и левые коммунисты провозгласили Советскую республику [56]. Административная комиссия ФАУД осудила «крайние» действия местных организаций, заявив, что «вооруженное действие не может быть подходящим средством для того, чтобы побороть вооруженное насилие» [57]. Восстание рабочих Рура было подавлено. Позиция лидеров ФАУД вызвала сильное негодование «на местах». Стали раздаваться требования включить пункт о применении насильственных методов борьбы в Декларацию ПРИНЦИПОВ организации [58] форажения 1920 г. привели к некоторому ослаблению движения. Число членов союза сократилось до 100 561 в 1921 г. [59] 13-й конгресс ФАУД в Дюссельдорфе (9—14 октября 1921 г.) ужесточил отношение немецких анархо-синдикалистов к политическим партиям. «Все существующие политические партии, подчеркивалось в принятой резолюции, — стоят на позиции завоевания политической власти в государстве... Опыт показал, что любая партия, добившаяся обладания властью, неминуемо действует статично и, как следствие, реакционно». Напротив, ФАУД стоит «на почве антиавторитарного социализма, предпосылкой которого является ликвидация любой политической власти» и на почве федерализма. Он «рассматривает экономические организации всех производителей», исполненных «духом солидарности» и взаимной помощи, «в качестве фундамента нового общества». «В соответствии с этим, провозглашала резолюция, — члены синдикалистской организации не могут принадлежать к политической партии» [60]. Таким образом, ФАИ впервые в практике европейского синликализма запретил членам патипшчески партий членство в синдикалистских рабочих союзах.

В соответствии с одобренной линией на сохранение независимости от большевизма, на передний план в международной деятельности ФАУД выступала идея сплочения революционно-синдикалистских сил. 12-й конгресс поручил Административной комиссии совместно с Правлением Нидерландского секретариата труда подготовить проведение в 1920 г. международного синдикалистского конгресса и создание синдикалистского Интернационала [61]. Конференция ФАУД в марте 1921 г. в Берлине постановила 32 голосами против девяти избрать делегатов на конгресс Профинтерна в Москве для действий по созданию синдикалистского Интернационала в рамках выработанных принципов, но провести референдум среди членов по вопросу о том, следует ли им ехать в Москву. Однако участие в референдуме оказалось крайне низким: высказались всего 108 организаций с 25561 членом. Из них за посылку делегатов высказались 6165 человек, против — 7321, и 12075 воздержались. Многие организации ограничились простым заяњлением о том, что они разделяют позицию Административной комиссии или что они выступают против отправки представителей [62]. В течение 1921 г. анархо-синдикалисты усилили критику создаваемого большевиками Профинтерна.

Коммунисты с возмущением сообщали в Москву о том, что на конгресс Немецкого союза моряков в Гамбурге в ноябре 1921 г. был специально приглашен Роккер, которому удалось повести «за собой большинство на этом конгрeсс». В итоге была принята резолюция, отвергавшая участие в Профинтерне и призывавшая к созданию отдельной революционной международной организации моряков [63].

В начале 1922 г. была предпринята, вероятно, последняя попытка договориться о сотрудничестве левых рабочих организаций Германии. 14 февраля в Бохуме состоялась конференция революционных профессиональных и рабочих союзов, в которой приняли участие «Союз работников физического и умственного труда» (ориентировался на Коммунистическую партию Германии), ФАУД, всеобщий рабочий союз (ВРС, находился под влиянием Коммунистической рабочей партии Германии) и лево-коммунистический ВРС — «Единая организация». Участники постановили образовать «единый фронт» борьбы против классового сотрудничества при сохранении каждой организацией своих принципов и тактической самостоятельности. Однако вскоре ВРС объявил о расторжении соглашения как противоречащего программе его партии [64].

Несмотря на официальное решение о недопустимости участия своих членов в политических партиях, на местах ситуация в первый период могла выглядеть иначе. Так, в мае 1922 г. германские коммунисты из Рура жаловались в Профинтерн на то, что синдикалисты из ФАУД «имеют настоящие ячейки в КПГ». «Здесь имеются местные группы, в которых председателем является синдикалист, — писали они.

Это, конечно, неприемлемое положение». В Мюльгейме ФАУД и ориентировавшийся на коммунистов «Союз работников физического и умственного труда» выпустили к маю листовку, осуждающую КПГ за участие в общей демонстрации с социал-демократами и социал-демократическими профсоюзами. «Это стало возможным лишь потому, что большая часть функционеров КПГ состоит в ФАУД», — сообщал из Бохума коммунист Б. Экард [65]. Потребовалось время, прежде чем между синдикалистами и коммунистами произошло окончательное размежевание.

Период 1921—1922 годов стал временем организационного укрепления немецкого анархо-синдикалистского движения. действовали отраслевые федерации в строительстве, горнодобывающей, лесной промышленности, металлургии, на транспорте, создавались рабочие биржи там, где их прежде не было. 4—5 июня 1922 г. была организована общенациональная конференция бирж в Эрфурте, собравшая представителей 35 таких картелей, которые включали 204 профсоюза, то есть примерно половину всего ФАУД. Участники сформулировали задачи бирж: им следовало в первую очередь вести агитацию и пропаганду, заниматься обучением и просвещением членов, организовывать и проводить совместные акции всех входящих в них профсоюзов, готовить меры по осуществлению экономической организации будущего общества, привлекать женщин в синдикалистское движение и работать с молодежью. Внутри отдельных бирж создавались комиссии по отдельным вопросам и направлениям деятельности. Предусматривалось проведение конференций, на которых рабочие биржи могли бы обмениваться опытом и решать общие проблемы [бб].

На 14-м конгрессе ФАУД в Эрфурте (19—22 ноября 1922 г.) делегаты приняли резолюцию «Методы прямого действия в революционной классовой борьбе», расширив таким образом соответствующие положения Декларации принципов синдикализма. Охарактеризовав прямое действие как самостоятельную борьбу рабочих за собственносе освобождение, делегаты выделили такие ее формы, как частичные и мелкие забастовки (средства достижения лучших условий труда и жизни, «подготовительная школа» всеобщей стачки), пассивное сопротивление на предприятии, работа со строгим соблюдением всех правил и инструкций, обструкция (замедление темпов работы), саботаж как форма «экономического террора», бойкот и штемпелевание товара специальным профсоюзным клеймом, адресованным покупателю, демонстрации, антимилитаристская борьба и, наконец, «социальная всеобщая стачка» как «начало революции». Такая стачка, указывалось в резолюции, «означает не только пассивное бездействие всех трудящихся, но и выступление всего производящего населения за создание новой формы общества». В решении подчеркивалось, что участие в любых государственных органах и институтах противоречит методу прямого действия. В качестве таких органов рассматривались и производственные советы, созданные в соответствии с законодательством. При обсуждении этого пункта ряд делегатов высказал свое возражение, и резолюция была принята лишь с оговоркой, что она не означает исключения тех, кто участвует в выборах в производственные советы [67]. Конгресс официально переименовал ФА УД (синдикалисты) в ФАУД (анархо-синдикалисты).

(В 1922 г, согласно данным «Словаря по общественно-политическим наукам», в ФАУД состояли 168,7 тысячи членов [68]. Правда, один из лидеров профобъединения Герхард Вартенбург (КВ. Герхард) утверждал позднее, что уже к 1922 г. число членов сократилось до 80 тысяч [69].

В идейном отношении в ФАУД в этот период царило брожение. «В эти нестабильные времена и мог родиться лозунг о смертельном кризисе капитализма“ — лозунг, который в большой мере господствовал в агитации и тактических ориентирах ФАУД, — вспоминал Вартенбург. — В остальном мир идей ФАУД был таким же диким и путаным, как и вся эпоха. Всеобщая стачка, восстание, будущие задачи бирж труда, идеи реформы жизни, индивидуализма, поселений, мистики — все перемешивалось в пестром мелькании. Особенно плохо дело обстояло, кажется, на Дюссельдорфском конгрессе 1921 г.; следующий (конгресс) в Эрфурте принес уже некоторое прояснение. Но то здесь, то там все еще появлялись Христы и шарлатаны и туманили товарищам головы». Роккер, Катер, Барвич и другие пытались в ходе своих агитационных туров прояснить направление действий, но речь все еще шла больше о принципиальных моментах; актуальные тактические и организационные вопросы оставались пока на втором плане. ФАУД «не умел еще освободить свои ряды от неясных элементов». Зарубежные организации собирали значительные суммы для немецкого движения [70].

«Мы спорим о тысяче самых ничтожных вещей и множим повторения на повторения, — сетовал Роккер на 14-м конгрессе ФАУД в Эрфурте в 1922 г. — Мы изливаем свою желчь и называем это принципом и еще удивляемся, когда подобное поведение лишает лучших из нас желания работать» [71]. На этом конгрессе было представлено более 70 тысяч членов [72].

Сложными оставались отношения немецкого анархо-синдикализма с собственно анархистскими организациями. В послевоенном СОНП было немало видных деятелей довоенного немецкого анархизма (Роккер, Фриц Кёстер, Фриц Эртер, Оскар Коль и др.), которые способствовали переходу этой организации с революционно-синдикалистских на анархо-синдикалистские позиции. Однако между «старыми синдикалистами» и анархистами в ФАУД шли споры о том, чем же все-таки в первую очередь должен быть союз — идейной организацией или социально-революционным профсоюзом? Сторонники развития анархизма как движения за новую культуру и новый образ жизни создавали различные аграрные коммуны и общины (такие как «Свободная земля» под Дюссельдорфом), но в руководстве ФАУД преобладало отрицательное отношение к таким инициативам [73].

Одновременно с оформлением анархо-синдикалистского движения немецкие анархисты создали после войны Федерацию коммунистичсских анархистов Германии (ФПГ), Декларация принципов которой в 1919 г. была также написана Рокксром. В 1922 г. в федерации имелось до 500 членов. Наиболее заметной фигурой в ФКАГ был берлинский металлист Рудольф Эстрайх, активно действовавший первые годы и в ФАУД. В октябре 1921 г. на 13-м конгрессе ФАУД редактором центрального органа союза «Дер Синдикалист» был избран анархист Ф. Кёстер, однако уже в марте 1922 г. Административная комиссия сместила его с этого поста за публикацию статей о коммунитарные поселениях. Союз берлинских металлистов под влиянием Эстрайха взял Кёстера под защиту и отказался уплачивать членские взносы в ФАУД, за чем последовало его исключение. Металлисты столицы стали ориентироваться на ФКАГ и печатать свои материалы в ее органе «Дер Фрайе арбайтер». С конца 1921 г. Эстрайх действовал в Рейнской области и возглавлял «окружную биржу правостороннего Дюссельдорфа». В мае l922 г. это течение развернуло кампанию против «бюрократизации ФАУД», протестуя против создания поста освобожденного председателя агитационной комиссии региона Рейнданд-Вестфалии и требуя передачи функций комиссии местным рабочим биржам. На 14-м конгрессе ФАУД Эстрайх вновь обрушился на «синдикалистскую фракцию» в ФАУД [74].

Острые споры продолжились на конгрессе ФКАГ в Берлине весной 1923 г. Помимо Роккера, сделавшего доклад на тему «Анархизм и национализм», выступали и другие видные анархисты. Эстрайх резко отзывался о синдикалистах, которые не имеют ничего общего с коммунистическим анархизмом, занимаются исключительно борьбой за экономические интересы работников и стремятся превратить синдикализм в «объединение по экономическим интересам, которое больше проявляет себя в стачках за зарплату и в сотрудничестве с централистскими профобъединениями, нежели в прямых действиях — оружии анархистов». Он призвал анархистов «перенести ЦEНТР... дeятсльности в анархистские организации». Он предложил соответствующий проект резолюции, в котором, правда, содержалась оговорка: анархистам следует отказаться от создания собственных организаций «повсюду там, где возможно сотрудничество с синдикалистскими товарищами в духе анархизма». Берлинские анархисты пошли еще дальше, настаивая на повсеместном создании отдельных анархистских групп. Наоборот, другие делегаты добивались более тесного сотрудничества между анархистами и синдикалистами, а также участия анархо-коммунистов как в ФПГ, так и в ФАУД, который благодаря «своему федералистскому устройству и принципиальной позиции превратился в носителя идей коммунистического анархизма в области классовой борьбы». Анархист Бютгнер из Лейпцига внес резолюцию, призывавшую всех коммунистических анархистов всеми силами работать в ФАУД и одновременно укреплять анархистские организации. В итоге конгресс одобрил оба проекта — Эстрайха и Бюттнера. (Было принято также решение о создании поста освобожденного редактора газеты «Дер Фрайс арбайтер», что далось многим делегатам «с тяжелым сердцем».) Все это не привело к улучшению отношений. Редакция газеты «Дер Синдикалист» обвинила Эстрайха в непонимании сущности синдикализма [75]. Антисиндикалистский анархизм сти объектом резкой критики [76]. Впоследствии в 1927 г. Р. Эстрайх был исключен из федерации металлистов ФАУД за «неоднократные действия, наносящие ущерб организации и имеющие нетоварищеский характер». В 1928 г. он (анархист!) даже подал в суд на Роккера, Рюдигера и др., обвинив их в «нанесении оскорбления» [77].

Еще одной темой споров в немецком анархо-синдикализме стал вопрос о применении насильственных форм борьбы. В одной из статей, опубликованных в органе ФАУД «Дер Синдикалист», признавалось: «У нас есть все — от сторонников абсолютного ненасилия до абсолютных приверженцев насилия» [78]. Некоторые возражали против метода вооруженной борьбы. считая его заведомо проигрышным для трудящихся. Так, авторитетный активист Фриц Эртер утверждал: «При противоборстве двух сторон, прибегающих к организованному насилию, победителем всегда выйдет та из них, которая ЛУЧШС вооружена, дисциплинированна и централизована. Это, в большей части случаев, господствующий класс, обладающий прекрасно обученной армией и самым превосходным вооружением... Не существует социализма, дорога к которому может быть открыта пулеметами» [79]. Вместо этого рабочим, по его мнению, следовало полагаться на всеобщую стачку. Подавление рабочего восстания в Руре в марте 1920 г. обострило споры о насилии в ФАУД. Круги, связанные с Административной комиссией, склонились в конечном счете к тому, чтобы рассматривать вопрос как чисто тактический. Они подчеркивали, что в принципе выступают против строительства и поддержания будущего свободного общества при помощи насилия, но допускали при этом использование насильственных методов в ходе социальной борьбы и революции [80]. Одновременно синдикалисты осуждали попытки коммунистов, вызвав восстание, «революционизировать» рабочий класс [81]. «Мы — противники фраз о насилии, за прекращение любого производства оружия и военной продукции и за разрушение имеющегося военного снаряжения во всех странах. Несмотря на это, мы сознаем, что при всеобщей стачке или иных боях между капитализмом и государством, с одной стороны, и пролетариатом, с другой, могут произойти акты насилия» [82]. Но и здесь в движении не было единства. Острая дискуссия в этой связи происходила, к примеру, на 13-м конгрессе ФАУД в октябре 1921 г. Лишь на 14-м конгрессе в ноябре 1922 г. была принята точная характеристика методов борьбы прямого действия — частичной стачки, «пассивного сопротивления» (работы строго «по ИНСТРУКЦИИ», замедление работы), саботажа (порчи изделий, разрушения машин в ситуации обострения классовой борьбы, демонстративного изготовления изделий более высокого качества, отказа от производства вредных товаров и от сдельщины), бойкота, демонстраций, антимилитаризма и всеобщей стачки как «пролога СОЦИАЛЬНОЙ революции». Особо подчеркивалось неучастие в любых государственных институтах и органах, хотя была сделана оговорка: участиe в официальных производственных советах нс рассматривалось как повод для автоматического исключения из организации [83].

В начале 1920-х годов начало оформляться молодежное анархистское и анархо-синдикалистское движение. Его базой стали группы «Свободной молодежи», отколовшиеся в 1919 г. от коммунистического молодежного движения, молодежные организации, созданные региональными «рабочими биржами» ФАУД и т.д. В этих группах «первоначально преобладали не столько элементы основательного знакомства с анархистской теорией, сколько...контркультурные стили поведения», «практиковались нудизм, а также свободомыслие», туризм, изучение эсперанто, культура отдыха и т.д. [84] В 1921 г. в Дюссельдорфе была созвана конференция молодежи, в которой приняли участие сторонники различных левых течений — левых коммунистов, синдикалистов, анархо-коммунистов, синдикалистов и т.д. Победу на ней одержали сторонники молодежного «анархизма как образа жизни», противники принятия четких статутов и декларации принципов. Сторонникам ФАУД удалось создать собственный организационный центр и созвать в 1922 г. в Эрфурте вторую конференцию, на которой была оформлена «Синдикалистско-анархистская молодежь», признавшая в качестве основы декларации ПРИНЦИПОВ Федерации коммунистических анархистов и ФАУД. Молодые анархисты и синдикалисты считали необходимым вступление в эти организации. 14-й конгресс ФАУД после споров между сторонниками автономной организации молодежи и ее организации в рамках ФАУД признал существование САМ [85].

Итальянские революционные синдикалисты в «Красные годы»

Русская революция 1917 г. придала новый импульс революционному классовому движению в Италии. Оно резко усилилось после окончания в ноябре 1918 г. Первой мировой войны

В марте 1919 г. в Дальмине-ди-Бсргамо произошел первый захват фабрики рабочими. Итальянский синдикальный союз (УСИ) уже летом 1919 г. возглавил стачечное движение. В июне синдикалисты организовали забастовку в Специи. На ее подавление были брошены силы карабинеров, что вызвало массовый взрыв протеста. Город оказался в руках демонстрантов и военных моряков, которые поддержали восставших. В ходе протестов против дороговизны в Сестри-Поненте были убиты два активиста УСИ — Феди Манлио и Репетто. Начали организовываться рабочие вооруженные группы («Красная гвардия»); учащались случаи бунтов в частях, посылаемых на усмирение народных выступлений.

24 июня 1919 г. Генеральный совет профсоюза металлургов УСИ на собрании в Болонье принял решение начать всеобщую кампанию за отмену единого устава предприятий. 20—21 июля, за 48 часов до намеченной всеобщей стачки, собравшийся в Болонье Исполком УСИ был арестован; его членов продержали в тюрьме 10 дней, но стачка состоялась. Аналогичные меры были предприняты против активистов УСИ в других крупных рабочих центрах. Поднималась волна крестьянских выступлений, которые сотрясали Юг и долину реки [86].

УСИ ориентировался в этот период на единый фронт с другими левыми и революционными организациями. С этой целью 24— 25 июня l919 г. в Болонье была организована встреча между представителями союза, социалистов-максималистов (будущих коммунистов), анархистов и различных профсоюзных сил [87]. На встрече в том же году в Риме УСИ предложил создать альянс для совместного наступательного и оборонительного действия [88]. Как объяснял позднее секретарь УСИ. Борги в докладе Учредительному конгрессу Международной ассоциации трудящихся в Берлине (1922), «именно в тот момент мы пытались осуществить единство действий левых ради революции, которая, как мы ощущали, близится и которую мы ожидали со дня на день, на что нам ответили презрительным и... научным отказом, сформулированным руководящими мыслителями марксизма, и формальным отказом их партии и их профсоюзов» [89].

В этой накаленной атмосфер 20—23 декабря 1919 г. в Парме проходил 3-й конгресс УСИ. В нем приняли участие делегаты от Палат труда (местных профсоюзных объединений) Болоньи, Модены, Пьяченцы, Сестри-Поненте, Сампьердарены, Вероны, Каррары, Тольмеццо, Пьомбино, Пизы, Вьяреджо, Терни, Бари, Чериньолы и Минервино-Мурдже, синдикальных союзов Милана, Брешии, Феррары, Турина, Ла-Специи и Флоренции, национальных синдикатов мсталлургов и шахтеров, моряков Фано и других местных союзов, представляла в общей сложности 300 тысяч трудящихся. Конгресс отверг стремление меньшинства к объединению с реформистской Всеобщей конфедерацией трудящихся (ВКТ). Секретарем УСИ был переизбран Армандо Борги, штабквартира союза перенесена из Болоньи в Милан. В секретариат вошли также Алибрандо Джованнетти из Национального профсоюза металлургов, один из наиболее компетентных профсоюзных кадров союза, и поэтесса Вирджилия Д'Андреа. Административный секретариат во главе с Джузеппе Сартини остался в Болонье [90].

УСИ поддержал идею захвата фабрик рабочими. 3-й конгресс провозгласил систему «автономных и вольных» Советов «антитезой государству». Советы должны были стать органом как оборонительного действия трудящихся, так и администрации будущего общества. УСИ поддержал инициативы рабочих по созданию фабричных Советов и призвал не допустить их реформистской «дегенерации» [91]. В первую очередь следовало препятствовать превращению Советов в орган «рабочего контроля», понимаемого как участие трудящихся в «управлении» капиталистическим производством. Им предстояло, по мнению синдикалистов, стать инструментом наблюдения за действиями администрации, «с точки зрения защиты прав и интересов трудящихся», а в момент революции и после нее — органом рабочего управления производством» [92].

Еще одним важным решением конгресса стала резолюция о присоединении УСИ к Коминтерну, в котором итальянские синдикалисты видели возрождение Первого Интернационала.

В 1920 г. УСИ принял активное участие в движении за рабочие Советы. В феврале в Сестри-Поненте по инициативе синдикалистского профсоюза металлургов ПРОИЗОШСЛ захват рабочими 5 фабрик. Захваты распространились на Дженовезато и Виареджо. На фабриках установилась организация в виде Советов, выполнявших волю внутренних общих собраний рабочих. В марте рабочие выступления охватили Турин и в апреле распространились на весь Пьемонт: в выступлениях участвовали батраки и рабочие. Произошли захваты фабрик в Неаполе. В Пьомбино рабочие, организованные в УСИ, подняли восстание в знак протеста против увольнения 1500 работников фирмы «ИЛ ЬВА» и завладели городом, подняв черно-красный флаг союза. После введения осадного положения выступление было подавлено [93].

Синдикалисты выступали также организаторами стачек батраков и сельскохозяйственных рабочих, антимилитаристских действий. В июне 1920 г. в Анконе вспыхнуло народное восстание, когда при поддержке местной Палаты труда солдаты отказались отправляться воевать в Албанию. Развернулась настоящая городская партизанская война: солдаты и население сражались против полиции и правительственных гвардейцев. Выступление удалось подавить лишь ценой огромных усилий; 500 человек были арестованы. Однако в результате Италия была вынуждена вывести войска из Албании [94].

Летом 1920 г. началась общенациональная стачка металлургов, требовавших заключения нового коллективного договора. 29 июля на собрании в Сестри УСИ подверг критике ограниченность забастовки, вызванной обструкцией со стороны предпринимателей, и призвал приступить ко «всеобщему захвату фабрик рабочими». Стачка стала прелюдией к захвату предприятий; это подтвердила национальная конференция УСИ в Специи 19 августа. 21 августа профсоюзы металлистов ВКТ (ФИОМ) и УСИ объявили о начале обструкции на предприятиях. 30 августа миланские промышленники объявили локаут; в ответ вооруженные рабочие захватили 300 фабрик. Затем захваты распространялись на всю Италию. «Красные гвардии» разместились на предприятиях, железнодорожники доставляли товары непосредственно со станций на захваченные фабрики. Предприятия продолжали работу, причем технические и административные функции и оборона были возложены на фабричные Советы.

7 сентября УСИ провел в Сампьердарене конференцию, открытую для всех профсоюзов Лигурии, вне зависимости от того, к какому профсоюзу они принадлежали. В конференции участвовали также профсоюзы железнодорожников, портовых рабочих и моряков. Существовали планы захвата рабочими порта Генуи и распространения революционного движения на все предприятия Лигурии. Однако делегация ВКТ на конференции (особенно туринский анархист Гарино) приложила все усилия для того, чтобы убедить делегатов отложить принятие решения до общенациональной профсоюзной конференции в Милане. Но на этот форум в Милане представителей УСИ нe допустили, и преобладавшие на ней социалисты и профсоюзные лидеры предпочли линию компромисса с правительством. 19 сентября представители правительства и ВКТ договорились о прекращении движения в обмен на некоторое повышение зарплат и согласие властей на расширение «контрольных» ФУНКЦИЙ рабочих представителей на предприятиях.

Несмотря на это, многие трудящиеся еще в течение недели продолжали оккупацию фабрик. В Сестри 21 сентября активисты УСИ призвали не покидать фабрику и нашли поддержку у всех рабочих. Однако в конечном итоге движение сошло на нет.

23 сентября премьер-министр Италии Джолитти попытался «смягчить» непримиримую линию революционных синдикалистов, предложив им направить своих представителей в комиссию, которая должна была подготовить закон о рабочем «контроле». Но ему не удалось уговорить УСИ, в котором насчитывалось уже 500 тысяч членов. Союз отверг предложение, заявив, что нс может быть никакого сотрудничества с системой эксплуатации. Тогда власти решили «обезглавить» профсоюз с помощью волны арестов, направленных против его Палат труда. Одновременно активизировались фашистские отряды, начавшие нападать на трудящихся.

Через 20 дней после окончания захвата фабрик члены Генерального совета УСИ, собравшиеся в Болонье, были арестованы и обвинены в покушении на безопасность государства. Крупные смы правительственных гвардейцев и карабинеров заняли улицы вокруг Палаты труда. Делегатов УСИ погрузили на грузовик, доставши в полицейское управление, а затем в тюрьму. Несмотря на репрессии, УСИ смог организовать в ответ уличные акции в поддержку жертв политического террора [95].

В начале марта 1921 г. после убийства двух рабочих на митинге миланские трудящиеся по призыву УСИ присоединились ко всеобщей стачке, продолжавшейся до 3 марта. 22 марта УСИ организовал новую всеобщую стачку протеста в поддержку своих арестованных членов. Выступление парализовало порт Генуи и многие центры Тосканы, Лигурии, Эмилии-Романьи, Марке и Пулии [96]. В 1921 г. синдикалисты призвали все пролетарские организации к сотрудничеству в борьбе против судебных процессов над участниками борьбы за захват предприятии [97].

Уже в 1920 г. Ленин пытался воздействовать на УСИ, чтобы поставить его под влияние коммунистов. Приглашенный в Москву секретарь УСИ Борги встретился с Лениным, но отказался заключить какое-либо соглашение, которое бы подчинило профсоюз контролю партии. По возвращении в Италию Борги был арестован за участие в движении захвата фабрик. Приверженцы компартии пытались взять в свои руки УСИ, использовать его (под предлогом профсоюзного объединения) для более удачной борьбы с реформистами и овладения ВКТ. Эта часть УСИ получала финансовую помощь от партии. Ее возглавил Джузеппе Ди Витторио (после Второй мировой войны возглавивший ориентированную на компартию ВИКТ). В мае 1921 г. два представителя этого течения (Ди Витторио и Анджело Фаджи) выступили на парламентских выборах, поставив тем самым под сомнение традиционную антигосударственную линию союза. В июле 1921 г. делегация УСИ отправилась на учредительный конгресс Профинтерна в Москву. Делегаты Дуилио Мари и Никола Вскки подписали пакт о «тесном сотрудничестве» между УСИ и компартией и о стремлении к профсоюзному единству с ВКТ. Они не имели на это никакого мандата со стороны Генерального совета УСИ, заседавшего в мае 1921 г. в Пьяченце; напротив, им следовало действовать в соответствии с предложенной Джованнепи «Декларацией принципов», в которой содержалась критика Профинтерна [98].

После возвращения в Италию делегат Никола ВикИ, лидер синдикалистов Вероны, представил отчет на заседании Исполкома профобъединения, рекомендуя ратифицировать присоединение к Московскому Интернационалу. А. Борги, разочаровавшийся в большевиках еще в период своего пребывания в Москве в 1920 г. и недавно освобожденный из заключения, выступил против ратификации вступления и пакта единства. Несмотря на сго сопротивление, Вскки удалось добиться публикации отчета делегации в печатном органе УСИ — газете «Герра ди классе» и созыва заседания Исполкома. На нем произошла острая дискуссия между Векки и Борги, никакого решения принято не было, и вопрос передали на рассмотрение Генерального совета УСИ. В ходе частной встречи оба лидера договорились о том, что ни один из них нс будет выступать на совете.

На заседании Генерального совета были непосредственно представлены 18 местных секций УСИ из 68, от имени большинства остальных выступали их секретари. Векки не присутствовал, как он утверждал, поскольку был вовлечен в тяжелую стачку в Порденоне, а Борги принял в работе совета самое активное участие и сумел добиться принятия тех решений, каких он и добивался. Участники заседания заявили, что не отвергают идею «рабочего единства» в принципе, но сочли, что возникшая в последние годы «пагубная атмосфера ненависти и партийного соперничества» не является «благоприятной для объединительных подходов». Условисм единства УСИ назвал исключение «всяких политических партий», ВЮ1ЮЧСНИе в него «всех профсоюзных фракций меньшинства» и невмешательство со стороны любой партии. Что касается вопроса об Интернационалах, то Генеральный совет подтвердил прежние решения, на основе которых в 1919 г. УСИ постановил присоединиться к Коминтерну, и стремление к «единству на широких основах Первого Интернационала», но отметил: «...отношения УСИ с Третьим Интернационалом останутся в состоянии духовного присоединения». пока он останется тем, что он есть, — объединением партий, а не революционных рабочих союзов [99]. В ходе заседания Генерального совета Борги ушел с поста секретаря УСИ, перешав его Джованнетги, который разделял его взгляды по основным вопросам.

Сторонники Профинтерна были недовольны решениями Генерального совета, которые Векки в письме в Профинтерн 26 ноября 1921 г. назвал «двусмысленными и противоречивыми». Он уверял, что последующие встречи с руководством Палат труда в Вероне, Пулии, Пьяченце, Парме, Милане, Каррарс и ряде других городов, представляющих 250 тысяч членов УСИ, выявили широкую поддержку членства в Профинтерне и «рабочего единства». Вскки и его ПРИВФЖСНЦЫ постановили оформить свою фракцию и добиваться скорейшего созыва конгресса УСИ, рассчитывая, что на нем, как он писал в Москву, руководство «перейдет в наши руки». Он просил Профинтерн о помощи, с тем чтобы начать издавать печатный орган, в котором рассчитывал вести соответствуюшую пропаганду [100]. Таким органом стало издание «И нтернационале» в Вероне.

Разногласия между сторонниками Профинтерна во главе с Векки и противниками большевизма во главе с Борги и Джованнетги нарастали. Первые созвали 29 января 1922 г. «национальный синдикалистский конвент» в Парме. На нем были представлены Палаты труда Вероны, Бассо-Вичентино, Монтаньяны, Пьяченцы, Терни, организация УСИ Пармы, все организации Апулии (за исключением Андрии). Как утверждал Векки, эту линию поддержали также синдикалисты из Каррары, Генуи и Нижней МОДСНЫ, а организации Болоньи воздержались по вопросу о вступлении в Профинтерн, но высказывались за «пролетарское единство» [1О1]. На конвенте было официально провозглашено создание «Революционно-синдикалистской фракции в УСИ» (РСФ): само название группировки должно было подчеркнуть ее притязание на защиту «подлинного» революционного синдикализма в противовес анархистам. Программа РСФ включала защиту и пропаганду принципов революционного синдикализма, подтверждение вступления УСИ в Профинтерн, достижение «пролетарского единства» на основе Московского пакта и поддержку «любых инициатив, направлснных на объединен ис РEВОЛЮЦИОННЫХ сил, стоящих на почве массовой борьбы». Фракция решительно осудила планы создания нового синдикалистского Интернационала. На конвенте были утверждены ПРОСКТЫ резолюций, которые она намеревалась внести на конгрессе УСИ [102]. Векки сообщал Профинтерну, что рассчитывает на поддержку организаций, объединяющих 250 тысяч членов УСИ, в то время как 100 тысяч (Тоскана, Турин и другие) поддерживают Борги, а 50 тысяч занимают нейтральную позицию, особенно в вопросе о присоединении к Московскому Интернационалу. Чтобы добиться победы своей линии на конгрессе, РСФ предложила изменить нормы голосования в УСИ на пропорциональные с тем, чтобы делегаты представляли не ОТДСЛЬНЫе местные организации и союзы, а определенное число членов. Но изменить соответствующим образом устав УСИ фракции не удалось [103]. Более того, реальность цифр, приводимых Векки, в тот момент уже вызывала существенное сомнение. Сам лидер РСФ признавал, что численность и активность членов УСИ существенно сократились из-за террора фашистов, разгромивших, в частности, организации в Апулии, Пьяченце и других районах, где было уже невозможно созвать местные собрания членов [104]. Итальянская компартия утверждала в конце декабря 1921 г., что в УСИ осталось не более 100 тысяч членов. Ее отношения с РСФ осложнялись попытками сторонников Векки убедить коммунистов выйти из ВКТ и присоединиться к сго фракции, чтобы усилить ee [105])

С 10 по 12 марта 1922 г. в Риме проходил 4-й съезд УСИ. Несмотря на климат репрессий и фашистские провокации, в нем приняли участие многие Палаты труда. Конгресс закрепил эволюцию итальянского профобъединения от довоенного революционного синдикализма к анархо-синдикализму.

Главным обсуждавшимся вопросом стала международная ориентация синдикалистского профобъединения. Предложенное Ченнини безусловное присоединение к Профинтерну было отклонено почти единогласно [106]. Фракция Н. Векки, поддержанная делегатами из Пулии, Венето, Пьяченцы и Пармы, которые, по собственным данным, представляли 10 тысяч членов УСИ, из тактических соображений обусловила вступление в Профинтсрн сохранением автономии национальных организаций при возможности сотрудничества по конкретным вопросам с «пролетарскими С резкой речью против Профинтерна выступил А. Борги. Он подчеркнул, что эта международная организация подчинена партиям, а контролирующий се Коминтерн имеет «правую» ориентацию на сотрудничество с социал-демократией. Анархистский союз Италии на своем съезде в Анконе, проходившем незадолго до конгресса УСИ, также решительно высказался против сотрудничества с компартией. В итоге резолюция Векки была отвергнута делегатами синдикалистского профобъединения. Ее поддержали всего 18 делегатов. Лишь выступление гостя из французской Унитарной всеобщей конфедерации труда Топи позвол ило нескол ько смягчить критические настроения в отношении Профинтерна 107.

В этих условиях Джованнетти внес поддержанную Борги резолюцию, в которой, несмотря на резкое осуждение «партийной исключительности» Профинтерна, его тесной связи с компартиями и подчинения им, не закрывал окончательно двери для присоединения к этому Интернационалу. Верный «принципа.м и методам антиполитического, антиавторитарного, антицентралистского революционного синдикализма», абсолютной автономии рабочих союзов по отношению к пол итическим группировкам, УСИ выдвинул следующие условия для вступления: «1. Прямое реВОЛЮЦИОННОе действие класса для ликвидации патроната и наемного труда; 2. Л юбая связь с Коммунистическим Интернационалом и всякой иной партией или иным политическим объединением исключена, полная профсоюзная автономия и независимость по отношению к этим организациям; 3. Из профсоюзного Интернационала исключаются профсоюзы или профсоюзные объединения большинства, которые входят в Амстердамский Интернационал, даже через посредство профессиональных федераций; 4. Сосредоточение деятельности и руководства профсоюзного Интернационала на проблемах и действиях, носящих международный характер; 5. Возможные временные соглашения с другими профсоюзными и политическими пролетарскими организациями могут быть установлены по обстоятельствам для осуществления определенных международных действий в интересах трудящегося класса». К этому списку было добавлено еще одно положение из другого проекта (Борги, Панчелли и Бьянки): следующий конгресс Профинтерна для обсуждения выдвинутых предложений должен был проводиться в Западной Европе, а Исполком Интернационала — размещаться вне России. Более детально разработать новые принципы предполагалось на международной конференции революционных профсоюзов, за которую выступала французская УВКТ. В случае отказа от условий, выдвинутых УСИ, Исполкому итальянского профобъединения поручалось договориться с синдикалистскими организациями мира об организации синдикалистского Интернационала. Эта резолюция была принята, получив поддержку 71 делегата [109].

Вторым вопросом, который обсуждался на конгрессе УСИ стало «единство пролетариата», то есть возможность организационного объединения с ВКТ. Избранные депутатами парламента Ди Витторио и Фаджи выступали за самороспуск синдикалистского профобъединения и вступление в ВКТ. Сторонники РСФ отстаивали объединение «на почве классовой борьбы» и создание «гранитного и мощного блока» для антикапиталистической борьбы и революции. Предполагалось образовать подготовительную комиссию для проведения объединительного конгресса на основе московских договоренностей между УСИ и коммунистами. Синдикалистские и анархистские делегаты из Каррары, а частично из Модены и Лигурии воздержались при голосовании за этот проект, резко против выступили анархо-синдикалисты и анархисты во главе с делегатами из Андрии. Предложение об объединении с ВКТ было отвергнуто, получив лишь 16 голосов. 60 делегатов конгресса поддержали проект резолюции, внесенный Гаэтане Джсрузи. Он подтверждал традиционную позицию синдикалистов: объединение рабочего масса может стать лишь результатом «честного и спонтанного согласия трудящихся масс» на основе классовой борьбы и прямого действия, без всякого вмешательства со стороны каких бы то ни было партий и политических групп. Возложив на «социал-реформистов» вину за срыв стремления пролетариата к единству, усилия по захвату гегемонии и сотрудничество с властью и классовым противником, конгресс провозгласил УСИ «единственной крупной организацией» рабочего движения, сохранившей классовую и революционную ориентацию. Любое объединение с другими профорганизациями, подчеркивалось в резолюции, возможно лишь на базе этих критериев. УСИ допускал лишь достижение с ВКТ или иными профсоюзами соглашений «по конкретным вопросам и для защиты свободы и пролетарских завоеваний»! [110].

Конгресс УСИ одобрил, по предложению Джованнетгиман реорганизации профобъединения на основе фабричных союзов и отраслевых объединений. Такое устройство, гласила резолюция, основано «на требованиях современной трудовой жизни и действительно создаст ядро рабочего производства и управления предприятием, которое призвано осуществить исторический процесс перехода от капиталистической формы производства к социальной...». Осуществление реорганизации было поручено местным Палатам труда [111].

Однако практически осуществить принятое решение УСИ уже не успел.

РСФ отказалась примириться с результатами конгресса и победой анархо-синдикалистов в УСИ, назвав сложившееся большинство «фиктивным». Она собиралась добиться созыва внеочередного съезда, но ес предложение было отвергнуто [112]. Представитель Профинтерна Андрес Нин инструктировал сторонников в Италии оставаться в УСИ, однако уже в мае 1922 г. Векки сообщал в Москву, что это пожелание неосуществимо. Руководимые коммунистами профсоюзы УСИ принимали постановления о выходе из синдикалистского профобъединения и вступлении в ВКТ. С согласия компартии руководство РСФ постановило созвать заседание и объявить о выходе из УСИ [113]. Вышли из синдикалистского профобъединения Палаты труда в Веронс (секретарь — Векки) и Бари (секретарь — Ди Витторио) [114]. В августе 1922 г. РСФ была преобразована в «Комитет синдикалистской защиты» (в противовес анархо-синдикалистам); организация просила Профинтерн выдслить ей в помощь 25 тысяч лир [115].

Ослабленный внутренним противоборством, УСИ должен был мобилизовать все свои силы в борьбе против наступления фашизма. С зимы — весны 1921 г. синдикалисты, как и другие левые, стали объектами вооруженных нападений со стороны фашистов, которые разрушали ПИTЫ труда и препятствовали деятельности профсоюзов и левых партий по всей стране [116]. Синдикалисты и анархисты отвечали на фашистское наступление пролетарским массовым действием, забастовками, но им не удалось одержать победу над фашистами, фактически поддержанными правящими кругами страны.

Перед лицом наступления фашистских отрядов УСИ приступил к организации сопротивления реакции — с помощью радикализации социальных конфликтов или с помощью оружия. В отличие от других партий и профсоюзов, УСИ применил методы прямого действия. Чтобы положить конец фашистской стратегии систематических нападений на различные территории в зонах с высокой антифашистской и массовой активностью, УСИ поддерживал создание вооруженного ополчения «народных смельчаков», которое отвергалось другими партиями и профсоюзами, и превращение своих основных Палат труда в миленькие крепости для как можно более длительного сопротивления атакам фашистских отрядов [117].

Весной — летом 1921 г. фашисты напали на Палаты труда в Лигурии, Тоскане и Эмилии. 27—28 февраля фашисты атаковали Палату труда УСИ в Специи, убив синдикалистского активиста Оливьери; в ходе второй атаки в мае здание было разрушено. В апреле подверглись арестам активисты УСИ в Генуе. По всей Лигурии хозяева в союзе с фашистами перешли в наступление, стремясь понизить зарплату. Трудящиеся, в первую очередь из УСИ оказывали сопротивление; 400 тысяч бастовали [118].