Коллективизация в советской России

Здесь, Федор Федорович, ведь не механизм лежит, здесь люди живут, их не наладишь, пока они сами не устроятся. Я раньше думал, что революция — паровоз, а теперь вижу, нет...

Андрей Платонов. Чевенгур

Коллективизация советского сельского хозяйства была чрезвычайным, но показательным примером авторитарного высокомодернистского планирования. Она представляла собой беспрецедентное преобразование сельской жизни и производства, навязанное грубой силой, находящейся в распоряжении властей. Кроме того, чиновники, руководившие этим обширным преобразованием, ничего не знали об экологических, социальных и экономических условиях, что и подписало приговор сельской экономике. Они мчались вслепую.

Между 1930 и 1934 гг. советское правительство фактически вело войну в сельской местности. Сталин, поняв, что не может положиться на местные Советы в «ликвидации кулака» и коллективизации, послал в деревню 25 тыс. проверенных в сражениях городских коммунистов и пролетариев, имеющих полномочия реквизировать зерно, арестовывать сопротивляющихся и коллективизировать. Он был убежден, что крестьянство старалось подорвать основы Советского государства. В ответ на персональное письмо от Михаила Шолохова (автора «Тихого Дона»), тревожно сообщавшего о том, что крестьяне на Дону находятся на грани голодания, Сталин ответил: «Уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего) провели «итальянскую забастовку» (итальянку), саботаж! Пытались сорвать поставку хлеба в города и Красную Армию. То, что саботаж был тихим и внешне безобидным (без кровопролития) не меняет того факта, что уважаемые хлеборобы вели по существу «молчаливую» войну против Советской власти. Войну голода, дорогой товарищ Шолохов»[505].

Число людей, потерянных в той войне, до сих пор остается предметом дискуссий, но, бесспорно, потери были ужасны. Как указывают некоторые современные российские источники, приблизительная оценка одних только списков убитых в результате «раскулачивания» и кампаний по коллективизации, а также умерших от последовавшего голода «по самым скромным оценкам» дает от 3 до 4 млн, а на самом деле — более 20 млн человек. Оценки были бы еще выше, если бы стал доступным какой-нибудь документ, заслуживающий большего доверия, что-нибудь вроде нового архивного материала. Число смертей показывает, что уровень социального разрушения и насилия превышает тот, который был в Гражданскую войну, следовавшую непосредственно за революцией. Миллионы людей бежали в города или к границе, был значительно расширен позорный Гулаг, в сельской местности бушевали открытый бунт и голод, и более половины всего имевшегося в стране домашнего скота и тягловой силы было вырезано[506].

К 1934 г. государство «выиграло» войну с крестьянством. Если когда-либо победа в войне и заслуживала по праву определение «пирровой», то как раз эта. Совхозы (государственные хозяйства) и колхозы (коллективные хозяйства) потерпели неудачу в выполнении всех конкретных задач, поставленных Лениным, Троцким, Сталиным и большинством большевиков. Они провалили задачи подъема уровня производства зерна и создания изобилия дешевых пищевых продуктов для городских промышленных рабочих. Они не сумели стать технически эффективными и творчески работающими хозяйствами, о которых мечтал Ленин. Даже в сфере электрификации, ленинском критерии обновления, только один из 25 колхозов имел электричество накануне Второй мировой войны. Коллективизация сельского хозяйства никоим образом не создала «новых людей» в сельской местности и не уничтожила культурного различия между селом и городом. В течение следующих 50 лет урожаи многих культур с гектара были застойными или фактически ниже уровней, зарегистрированных в 1920-х годах или даже перед революцией[507].

На некотором другом уровне коллективизация, странным образом сплачивая государство, была определенным успехом. Она предоставила грубый инструмент для достижения двойной цели традиционной государственной власти: управления и политического контроля. Хотя, возможно, советский колхоз и потерпел неудачу в производстве большого количества пищевых продуктов, зато он служил прекрасным средством, с помощью которого государство могло указывать, что сеять, как оплачивать работы селян, находить сбыт любому количеству производимого зерна и держать в политическом повиновении сельских жителей[508].

Большим достижением советского государства — если только это можно так назвать — в сельскохозяйственном секторе, прежде особенно неблагоприятном для регулирования и управления, была разработка социального и экономического ландшафта и создание на нем институциональных форм и производственных единиц, более приспособленных для контроля, управления и руководства сверху. В сельском обществе, которое унаследовало (и какое-то время поощряло) советское государство, приспешники царизма, крупные землевладельцы и чиновники-аристократы были уничтожены и заменены мелкими землевладельцами, зажиточными крестьянами, ремесленниками, частными торговцами, а также мобильными разнорабочими и деклассированными элементами[509]. Подобно ученым-лесоводам, большевики, поставленные перед лицом шумного, свободного и «безначального» сельского общества, трудноуправляемого и политически малоактивного, приступили к переделке своего окружения, преследуя несколько простых целей. На унаследованном пространстве они создавали новый ландшафт больших иерархических управляемых государством хозяйств, которым указывалось сверху, из центра, что сеять, спускались нормы поставок оборудования, население которых по закону было лишено мобильности. Изобретенная система прослужила почти 60 лет, постоянно затрачивая огромные средства на воспроизведение застоя, деморализации и экологической катастрофы.

Все это время коллективизированное сельское хозяйство было менее обязано государственному плану, чем импровизациям, теневым рынкам, бартеру и изобретательности, которые частично компенсировали его неудачи. Точно так же, как «неофициальная Бразилиа», не обозначенная в официальных планах, появилась и сделала город жизнеспособным, в советской России появился набор неформальных методов, находящихся вне официальной командной экономики, а часто и вне советского законодательства, чтобы обойти часть колоссальных затрат и свойственной системе халатности. Другими словами, коллективизированное сельское хозяйство никогда не работало по сетке своих производственных планов и поставок.

Из нашего краткого отчета, кажется, ясно, что коллективизация сама по себе не была всецело делом Сталина, хотя он и несет ответственность за ее исключительную стремительность и жестокость[510]. Коллективизированное сельское хозяйство всегда было неотъемлемой частью большевистского плана будущего, и большая битва за ее претворение в жизнь в конце 1920-х годов вряд ли могла иметь какой-нибудь другой результат в свете решения неотступно следовать принудительному проекту индустриализации. Партийная высокомодернистская вера в большие коллективистские системы долго еще продолжала существовать после безрассудных импровизаций начала 1930-х годов. Эта вера, претендующая на собственную эстетику и научность, отчетливо прослеживается в еще одной сельскохозяйственной высокомодернистской фантазии: в хрущевском плане освоения целинных земель, начатом много позже смерти Сталина и после публичного осуждения его преступлений в период коллективизации. Удивительно, как долго продержались эта вера и эти структуры, несмотря на очевидность их многочисленных неудач.

Первый раунд: большевистское государство и крестьянство

Иногда мне кажется, что, если бы я мог убедить каждого говорить «приводить в порядок» каждый раз, когда он хочет употребить слово «освободить», и «мобилизация» вместо слов «реформа» или «прогресс», мне бы не пришлось писать пространные книги о взаимодействии правительства и крестьян в России.

Джордж Йени. Принуждение к мобилизации

В своей обстоятельной книге Йени писал о дореволюционной России, но то же самое он мог бы написать и о большевистском государстве. До 1930 г. в ленинской и царской аграрной политике было больше сходства, чем различия. Та же вера в реформу сверху и в большие механизированные фермы, открывающие путь к продуктивному сельскому хозяйству. И увы, тот же самый весьма высокий уровень невежества относительно сельской экономики во всей ее сложности, доводящий власть до рейдов в сельскую местности для захвата зерна силой. Хотя эти черты сходства продолжали существовать даже после социальной ломки 1930-х годов, новым в движении к коллективизации была готовность революционного государства полностью переделать социальный ландшафт в аграрном секторе, чего бы это ни стоило.

Сельское общество большевистского государства оказалось более скрытным, сопротивляющимся, автономным и враждебным, чем то, с которым сталкивалась царская бюрократия. Если царские чиновники провоцировали открытое неповиновение и уклонение своими «жестокими методами московитов, собирающих дань» в течение Первой мировой войны[511] то были веские причины ожидать, что большевикам будет еще тяжелее в сельской местности при насильственном отборе зерна.

Сельская местность была враждебна большевикам, это факт, но эти чувства были более чем взаимны. Для Ленина, как мы видели, Декрет о земле, дарующий крестьянам землю, которую они и так захватили, был стратегическим маневром, чтобы купить спокойствие в сельской местности на период укрепления власти; он не сомневался, что мелкая крестьянская собственность в конце концов должна быть отменена в пользу больших коллективных хозяйств. Троцкий же считал, что чем скорее будет преобразовано и «урбанизировано» то, что он называл «Россией икон и тараканов», тем лучше. И для многих рядовых большевиков, лишь недавно ставших городскими, упразднение «темного и отсталого мира крестьянина» было «существенной частью их рождающейся личной причастности к рабочему классу»[512].

Крестьянство фактически было terra incognita для большевиков. Во время революции по всей России партия насчитывала всего 494 члена из «крестьян» (возможно, большинство из них представляла сельская интеллигенция)[513]. Большинство сельских жителей никогда не видели большевиков, хотя они могли быть хорошо наслышаны о декрете, подтверждающем собственность крестьянина на землю, которая и так была им захвачена. Единственной партией, имевшей приверженцев на селе, была партия социалистов-революционеров, благодаря своим популистским корням критиковавших ленинские авторитарные взгляды.

Под влиянием революционного процесса сельское общество стало более скрытным, а следовательно, и труднее поддающимся налогообложению. Уже прошел стремительный захват земли, ретроспективно названный «земельной реформой». После провала наступления в Австрии во время войны и последовавшего массового дезертирства большая часть земель мелкопоместного дворянства и церкви, как и «царской земли», фактически была захвачена крестьянством. У богатых крестьян, ведущих независимое хозяйство («хуторяне» столыпинской реформы), обычно насильно урезали землю до средних деревенских норм, и вообще сельское общество подверглось радикальному уплотнению. Самые богатые были выселены, и многие из бедноты впервые в своей жизни стали мелкими собственниками. Согласно одним данным, число безземельных сельских разнорабочих в России понизилось наполовину, а собственность крестьян в среднем повысилась на 20% (на Украине — на 100%). В итоге 248 млн акров земли крупных и мелких землевладельцев было конфисковано, почти всегда по местной инициативе, и отдано в крестьянскую собственность, которая теперь в среднем составляла около 70 акров на хозяйство[514].

С точки зрения чиновника — налогового или военного на призывном пункте — ситуация была почти непостижима. В каждой деревне разительно изменился статус землевладения. Предшествующие отчеты о землевладении, если они вообще существовали, были полностью непригодны в качестве руководства. Каждая деревня была во многих отношениях своеобразна, и, даже если ее и можно было в принципе сейчас «нанести на карту», мобильность населения и суматоха военного времени всегда почти гарантировали, что через полгода или даже раньше карта придет в негодность. Следовательно, сочетание мелкой земельной собственности, общественного землевладения и постоянных изменений, пространственных и временных, создавали непреодолимый барьер для любой, даже прекрасно отлаженной налоговой системы.

Еще два последствия революции в сельской местности доставляли трудности государственным чиновникам. Перед 1917 г. большие крестьянские хозяйства и крупные землевладельцы производили почти три четверти зерна, поступающего в продажу для внутреннего использования и на экспорт. Именно этот сектор экономики кормил города. Теперь его не было. Большое число оставшихся земледельцев большую часть своего урожая потребляли сами. Оставшуюся часть обычно не отдавали без борьбы. Новое, более равномерное распределение земли означало, что попытка изымать что-либо вроде царского «оброка» приведет большевиков к конфликту с мелкими и средними крестьянами[515].

Вторым и, возможно, решающим последствием революции было усиление решимости и способности крестьянских общин противостоять государству. Каждая революция создает временный вакуум власти, когда власть предыдущего режима разрушена, а революционный режим еще не утвердился по всей территории. Поскольку большевики были в основном горожанами и вели продолжительную войну, вакуум власти в большинстве сельских районов был заполнен необычным образом. Орландо Фиджес напоминает, что впервые деревни, хоть и в стесненных обстоятельствах, были свободны в устройстве своих дел[516]. Как мы уже знаем, сельские жители обычно силой выгоняли или поджигали мелкопоместное дворянство, захватывали землю (включая права обобществлять землю и леса) и насильно удерживали единоличников в коммунах. Деревни вели себя как автономные республики, хорошо относившиеся к красным, пока те утверждали местную «революцию», но стойко сопротивлявшиеся вооруженному сбору зерна, домашнего скота или мужчин, годных для военной службы. В этой ситуации крестьяне воспринимали неоперившееся большевистское государство (которое предъявлялось, как оно это часто делало, вооруженным грабежом) как колонизатора, угрожающего их недавно полученной автономии, ведущего войну за сельскую местность.

При политической атмосфере, существовавшей в сельской России того времени, даже правительство, имеющее детальную информацию о сельскохозяйственной экономике, поддержку на местах и сноровку в дипломатии, испытало бы большие трудности. Большевикам же недоставало всех этих трех условий. Налоговая система, основанная на доходе или состоянии, была возможна только при наличии имеющей силу кадастровой карты и современной переписи, но ни одного из этих документов не существовало. Кроме того, доход хозяйства, зависящий от урожая и цен, сильно различался от года к году, поэтому любой налог с дохода должен был быть исключительно чувствительным к этим условиям. Помимо того, новому государству было необходимо эффективное руководство — кадры, так как царский государственный аппарат из местных чиновников, дворянства и специалистов в финансах и агрономии, которые все же справлялись со сбором налогов и зерна в период войны, хоть и в недостаточном объеме, оказался в значительной степени разрушенным. Прежде всего большевикам не хватало местных деревенских информаторов, которые могли бы помочь им найти дорогу во враждебном и непонятном окружении. Сельские Советы, которые, как предполагалось, будут играть эту роль, обычно возглавляли крестьяне, больше верные местным интересам, чем центру. Альтернативный орган — комитет сельской бедноты (комбед), представляющий сельский пролетариат в местных классовых битвах, — или был безоговорочно на стороне жителей, или втягивался в частые яростные конфликты с сельским Советом[517].

Непостижимость сельского мира для многих большевистских чиновников была результатом не просто их городского социального происхождения и сложности ситуации в деревне, но и осознанной местной политикой, проверенной в более ранних конфликтах деревни с мелкопоместным дворянством и государством. Местная община издавна уменьшала в отчетах пахотную землю и приписывала население, чтобы представить себя бедной и неспособной платить налоги настолько, насколько это было возможно[518]. В результате такого обмана в переписи 1917 г. площади пахотной земли в России было скрыто примерно на 15%. В дополнение к лесной земле, пастбищам и целине, которые крестьяне распахали ранее под зерновые, не отчитываясь о ней, теперь они были сильно заинтересованы в том, чтобы скрыть большую часть земли, которую они только что отобрали у помещиков и дворянства. Сельские Советы, конечно же, вели записи передаваемых в собственность участков земли, организуя общественные бригады по вспашке, распределяя пастбища и т. д., но ни одна из этих ведомостей не была доступна ни чиновникам, ни комбеду. Популярное высказывание того времени прекрасно отражало ситуацию: крестьянин «приобретал землю по декрету» (т. е. по Декрету о земле), но «жил тайно».

Как же государство в столь трудном положении находило дорогу в этом лабиринте? Где было возможно, большевики старались организовать крупные государственные или коллективные хозяйства. Многие из них были просто «потемкинскими колхозами», предназначенными для того, чтобы придать видимость законности существующим методам. Там же, где не было жульничества, такие хозяйства показали политическую и административную привлекательность радикального упрощения землевладения и налогооблагаемой единицы в сельской местности. Вывод Йенио логичности такого хода дел абсолютно точен:

С технической точки зрения намного легче было пахать большие площади земли, не обращая внимания на индивидуальные различия, чем закреплять участок за каждой семьей, измерять ее площадь традиционным крестьянским способом и затем с трудом перекраивать разрозненные полосы в объединенную землю хозяйства. К тому же столичный администратор предпочитал контролировать и облагать налогами большие производственные единицы и не хотел иметь дело с отдельными фермерами... Коллективные хозяйства имели двойную привлекательность для истовых аграрных реформаторов. Они представляли социальный идеал для риторических целей и в то же самое время, казалось, упрощали технические проблемы земельной реформы и государственного контроля[519].

В сумятице 1917—1921 гг. удалось провести немного подобных аграрных экспериментов, но все они потерпели горькую неудачу. Однако все это было пустяком в сравнении с кампанией всеобщей коллективизации, проведенной десятилетием позже.

Не сумев переустроить деревенский уклад, большевики обратились к тем же методам принудительного сбора дани, которыми пользовались их царские предшественники во время войны. Однако термин «военное положение» все-таки выражает подчинение каким-то законам, что напрочь отсутствовало в существовавшей практике. Вооруженные банды (отряды) — некоторые имеющие полномочия, а другие сформировавшиеся спонтанно из числа голодных горожан — грабили сельскую местность в период хлебного кризиса весной и летом 1918 г., выгребая все, что можно. Установленные чисто формально нормы поставок зерна, представлявшие собой «механические бухгалтерские цифры, порожденные ненадежной оценкой пашни и предположениями о хорошем урожае», с самого начала были «вымышленными и невыполнимыми»[520]. Сбор зерна скорее напоминал грабеж и воровство, чем покупку и доставку. По одной из оценок, эта ситуация породила более чем 150 отдельных бунтов против конфискации зерна государством. С тех пор, как большевики в марте 1918 г. переименовали себя в коммунистическую партию, многие мятежники заявляли, что они за большевиков и Советы (их они связывали с Декретом о земле) и против коммунистов. Ленин, упоминая крестьянские восстания в Тамбове, на Волге и на Украине, заявил, что они представляли собой большую угрозу, чем все белые, взятые вместе. Отчаянное крестьянское сопротивление выкашивало голодом города[521], и в начале 1921 г. партия впервые обратила оружие против восставших моряков и рабочих Кронштадта. С этого момента осажденная партия объявила тактическое отступление, отказавшись от политики «военного коммунизма», и начала проводить новую экономическую политику (нэп), поощрявшую свободную торговлю и мелкую собственность. Фиджес отмечает, что «победив белую армию, поддержанную восемью западными державами, большевистское правительство капитулировало перед собственными крестьянами»[522]. Это была победа голода. Количество смертей от голода и эпидемий в 1921—1922 гг. почти сравнялось с общими потерями в Первой мировой и Гражданской войне, вместе взятыми.

Второй раунд: высокий модернизм и поставки

Сочетание высокомодернистской веры в то, как должно выглядеть сельское хозяйство в будущем, и более чем внезапного кризиса государственной формы присвоения подтолкнуло большевиков к политике развернутого и решительного наступления коллективизации зимой 1929—1930 гг. Сосредоточившись на этих двух вопросах, мы вынуждены оставить другие (а их множество) захватывающие проблемы: человеческие потери в коллективизацию, борьбу с «правой» оппозицией во главе с Бухариным, и вопрос о том, намеревался ли Сталин ликвидировать украинцев и украинскую культуру.

Нет сомнений, что Сталин разделял ленинскую веру в индустриальное сельское хозяйство. Цель коллективизации, как он сказал в мае 1928 г., была в «переходе от мелких, отсталых и разрозненных крестьянских хозяйств к объединенным, большим общественным хозяйствам, обеспеченным машинами, оснащенным научными данными и способным произвести большее количество зерна для рынка»[523].

В 1921 г. эта мечта была отложена. Существовала некоторая надежда, что постепенно расширяющийся государственный сектор в 1920-х годах сможет обеспечить почти треть потребности зерна для страны. Вместо этого коллективизированный сектор (как государственные хозяйства, так и коллективные), поглощавший 10% рабочей силы, производил удручающие 2,2% валового продукта[524]. Когда Сталин решился на программу индустриализации, потерпевшую впоследствии крах, было ясно, что существующий социалистический сельскохозяйственный сектор не может обеспечить ни быстро увеличивающихся в числе городских рабочих продовольствием, ни страну зерновым экспортом, необходимым для финансирования импортируемой технологии для индустриального развития. Середняки же и зажиточные крестьяне, многие из которых впервые разбогатели в период новой экономической политики, имели зерно, в котором так нуждался Сталин.

Начиная с 1928 г. официальная политика реквизиций ввергла государство в противоборство с крестьянством. Спущенная сверху оптовая цена на зерно составляла одну пятую от рыночной, а поскольку сопротивление крестьян было упорно, власти вернулись к использованию полицейских методов[525]. Когда поставки зерна стали нерегулярными, те, кто отказывался сдать требуемое (и кто вместе с противостоящими коллективизации были названы кулаками, независимо от их экономического положения), были арестованы и высланы или уничтожены, а все принадлежавшее им зерно, инвентарь, земля, домашний скот проданы. В приказах ответственных за поставку зерна оговаривалось, что следует устраивать собрания бедных крестьян, чтобы показать, будто инициатива шла снизу. Принятое в конце 1929 г. решение проводить силой «тотальную» (сплошную) коллективизацию было логическим следствием войны за зерно, а не тщательно спланированной политической инициативой. Исследователи единодушны в одном: наиважнейшей целью коллективизации было обеспечить конфискацию зерна. Фицпатрик начинает свою научную работу о коллективных хозяйствах следующим утверждением: «Главная цель коллективизации состояла в увеличении государственных поставок зерна и уменьшении способности крестьянства придерживать зерно от сбыта на рынке. Крестьянам с самого начала была очевидна эта цель, так что наступление коллективизации зимой 1930 г. стало кульминационным моментом в более чем двухгодичной ожесточенной борьбе за зерновые поставки между крестьянством и государством»[526]. Мнение Роберта Конкеста совпадает с этим: «Коллективные хозяйства по существу были механизмом, разработанным для извлечения зерна и других продуктов»[527].

Большинство крестьян, судя по их решительному сопротивлению и, насколько нам известно, по их взглядам, видело это в том же свете. Конфискация зерна угрожала их существованию. Изображенный в романе Андрея Платонова о коллективизации крестьянин понимает, что конфискация зерна отрицает предшествующую земельную реформу: «Это — хитрое дело. Сначала вы раздаете землю, потом отбираете зерно вплоть до последнего зернышка. Вы можете удушить на земле подобным образом! У мужика не остается ничего с земли кроме горизонта. Кого вы дурачите?»[528] Безусловно, это было так, потому что крестьянство могло потерять тот небольшой запас социальной и экономической самостоятельности, которого оно добилось с момента революции. Даже беднейшие крестьяне боялись коллективизации, потому что «это повлекло бы за собой отказ от земли и инвентаря, работу вместе с другими семьями по указаниям начальства, не временную, как в армии, а навсегда — это означает казарменное положение на всю жизнь»[529]. Не имея сколько-нибудь значимой поддержки села, Сталин послал 25 тыс. «уполномоченных» (членов партии) из городов и с фабрик, чтобы любой ценой «уничтожить крестьянские коммуны и заменить их коллективной экономикой, подчиняющейся государству»[530].

Авторитарная теория высокого модернизма и практика крепостничества

Если движение к «сплошной» коллективизации непосредственно вдохновлялось стремлением партии раз и навсегда захватить землю и выращенный на ней урожай, то это намерение было пропущено через линзы высокого модернизма. Расходясь во мнениях относительно способов достижения этого, большевики действительно были уверены, что точно знают, как в результате должно выглядеть сельское хозяйство, их понимание было столь же зримым,сколь и научным. Современное сельское хозяйство должно быть крупномасштабным — чем больше, тем лучше, оно должно быть высокомеханизированным и управляться в соответствии с научными тейлористскими принципами. Самое главное, земледельцы должны походить на высококвалифицированный и дисциплинированный пролетариат, а не на крестьянство. Сталин сам, еще до практических неудач, дискредитировавших веру в гигантские проекты, одобрял коллективные хозяйства («фабрики зерна») площадью от 125 тыс. до 250 тыс. акров, как в описанной ранее американской системе[531].

Абстракциям утопической мечты соответствовало во всех отношениях безумное, нереалистическое планирование. При наличии карты, сделав несколько допущений относительно масштаба и условий механизации, специалист мог разработать любой план и осуществить самую поверхностную привязку к местным условиям. Вернувшийся в Москву с Урала сельскохозяйственный чиновник писал в своем докладе в марте 1930 г.: «На инструктировании районного Исполнительного Комитета двенадцать агрономов в течение двадцати дней составляли эксплутационно-производственный план для несуществующей районной коммуны, ни разу не оставив своих кабинетов и не выехав в поле»[532]. Когда еще одно бюрократическое чудовище в Великих Луках на западе страны оказалось слишком громоздким, планировщики просто уменьшили масштаб, ничем больше не пожертвовав в абстрактном творении. Они разделили план в 80 тыс. га на тридцать два равных квадрата по 2500 га каждый, по одному квадрату на колхоз. «Квадраты были отмечены на карте без какой-либо ссылки на существующие деревни, поселения, реки, холмы, болота или какие-то другие демографические и топографические характеристики земли»[533].

Чисто семиотически невозможно понять как изолированный идеологический фрагмент эту модернистскую мечту о сельском хозяйстве. Она всегда видится как отрицание ныне существующего сельского мира. Колхоз означает замену деревни, машины — замену конных плугов и ручного труда, пролетаризированные рабочие — замену крестьян, научное сельское хозяйство — замену народных традиционных методов и суеверий, образование — замену невежества и бескультурья, а изобилие — замену существованию впроголодь. Провозглашение коллективизации означало конец крестьянству и его образу жизни. Установление социалистической экономики повлекло за собой культурную революцию; «темный» народ, крестьяне, который, возможно, представлял собой самую многочисленную, сохранившуюся в прежнем состоянии, трудноустранимую угрозу большевистскому государству, должен был быть заменен разумными, трудолюбивыми, отказавшимися от религии, прогрессивно мыслящими колхозными рабочими[534]. Размах коллективизации был таков, чтобы стереть крестьянство и законы его жизни с лица земли, тем самым уничтожая различие между деревней и городом. В основе всего плана, конечно, лежало предположение, что в централизованной экономике большие коллективные хозяйства будут действовать как заводы, выполняя государственные заказы по зерну и другим сельскохозяйственным продуктам. И, чтобы поставить на этом точку, государство конфисковало примерно 63% всего урожая 1931 г.

С точки зрения центрального планировщика, большое преимущество коллективизации состояло в контроле государства над данными о том, сколько каждой зерновой культуры было посеяно. Зная потребности страны в зерне, мясе, молочных продуктах и т. д., государство теоретически могло закладывать эти нужды в свои инструкции коллективному сектору. Но на практике посевные планы, навязанные сверху, часто были совершенно нереальны. Земельные отделы, занимавшиеся планами, мало знали о культурах, которые они рекомендовали сеять, не имели сведений, необходимых для выращивания их в данном месте, например о местной почве. Однако им приходилось определять нормы, и они делали это с усердием. Когда в 1935 г. А. Яковлев, возглавляющий сельскохозяйственный отдел Центрального Комитета, призывал к управлению коллективными хозяйствами «местные кадры», которые «действительно знали бы свои поля», он имел в виду, что нынешние руководители этого не знали[535]. Мы улавливаем проблески истинной картины бедствий в период больших чисток в 1936—1937 гг., когда кое-какая крестьянская критика колхозных ответственных лиц даже поощрялась, чтобы обнаружить «вредителей». Одному колхозу дали приказ распахать луга и пастбища, без которых колхозники не могли прокормить свой скот. Другой получил указания удвоить площадь, предназначенную для сена, за счет частных участков и неплодородных земель[536].

Планировщики определенно предпочитали монокультурность и доведенное до конца строгое разделение рабочей силы. Все регионы и, конечно, отдельные колхозы, постепенно специализировались, скажем, на пшенице, разведении скота, хлопке или картофеле[537]. Например, один колхоз обычно занимался выращиванием фуража для крупного рогатого скота или свиней, а другой — их разведением. Логика существования таких колхозов и региональной специализации труда была приблизительно та же, что и функциональных городских зон. Специализация сократила количество информации, которое приходилось учитывать агрономам, зато увеличила объем текущей административной работы, а следовательно, власть и информированность центральных должностных лиц.

Осуществление поставок следовало логике централизации. Принимая во внимание в первую очередь потребности плана, а потом оценку урожая, обычно весьма нереальную, механически распределялись планы норм для каждой области, района и колхоза. Нотом каждый колхоз доказывал, что его норма завышена, и просил снизить ее. Из своего горького опыта колхозы знали, что фактическое выполнение плана только поднимало планку на следующем круге поставок. В этом отношении колхозы были в более ненадежном положении, чем промышленные рабочие, которые все же получали заработную плату и продовольственные карточки вне зависимости от того, выполнила фабрика свой план или нет. Для колхозников, однако, выполнение плана могло означать голод. Действительно, большой голод в 1933—1934 гг. можно назвать только голодом коллективизации и поставок. Те же, кто противился коллективизации, затрудняли ее, рисковали навлечь на себя ужасную участь кулаков и врагов народа.

Для большинства крестьян авторитарный трудовой режим колхоза означал не только опасность голодной смерти, но и отмену многих свобод, которые они приобрели со времени освобождения от крепостного права в 1861 г. Они сравнивали коллективизацию с крепостничеством, которое еще помнили старики. Работник одного из первых совхозов выразился следующим образом: «Совхозы вынуждают крестьянина всегда работать; они заставляют крестьян полоть поля. И нам даже не дают хлеба и воды. К чему все это приведет? Это похоже на барщину [феодальная трудовая повинность]»[538]. Крестьяне начали поговаривать, что Всесоюзная коммунистическая партия (ВКП) стояла за второе крепостное право, или «второе крепостничество»[539]. Сравнение не было просто формой речи: сходство с крепостничеством было явное[540]. Членов колхоза обязывали работать на государственной земле по крайней мере половину времени за просто смешную заработную плату, выплачиваемую наличными или как-нибудь по-другому. Они в значительной степени зависели от своих небольших частных участков, где выращивали необходимые продукты (кроме зерна) в оставшееся свободное время[541]. Количественный план поставки и цена за колхозную продукцию устанавливались государством. Колхозники должны были ежегодно вносить налоги за работы по строительству дорог и выплачивать стоимость перевозок. К тому же от них требовалось сдавать установленное количество молока, мяса, яиц и других продуктов со своих личных участков. Чиновники, как феодальные князьки, имели привычку использовать труд колхозников для своих частных дел и, обладая чуть ли не по закону деспотической властью, оскорблять, наказывать или высылать крестьян. Как при крепостном праве, крестьяне были юридически прикреплены к месту. Паспортный режим, пересмотренный в целях очистки городов от «нежелательных и не приносящих пользы жителей», не позволял крестьянам бежать из деревень. Принимались законы, не разрешающие им держать огнестрельное оружие, нужное для охоты. Наконец, в начале 1939 г. колхозников, живущих за пределами деревень (обитателей хуторов), часто на своих старых усадьбах, насильственно заставили переехать в деревни. Это последнее переселение затронуло более полумиллиона крестьян.

В итоге трудовые законы, режим собственности и порядок поселения действительно напоминали нечто среднее между плантацией или поместным сельским хозяйством, с одной стороны, и феодальным рабством, с другой.

В качестве громадного государственного проекта революционного преобразования коллективизация знаменита как тем, что она разрушила, так и тем, что она создала. Первоначальной причиной коллективизации было не только сокрушение сопротивления зажиточных крестьян и захват их земли, но и демонтаж части общества, с помощью которого это сопротивление оказывалось, — сельского мира. В период революции крестьянская коммуна организовывала захваты земель, руководила их использованием, управляла всеми местными делами и сопротивлялась навязанным поставкам[542]. Партия имела все основания полагать, что колхозы, основанные на традиционной деревенской общине, просто усилили бы сопротивление крестьян. Разве деревенские Советы не ускользали от контроля государственных органов? Из этого следовало, что огромные колхозы, которые, как целое, не сохраняли деревенской структуры, получали решительное преимущество. Ими могло руководить правление, состоящее из партийных кадров и специалистов. Тогда в каждом отделении, на которые было разбито хозяйство, специалист мог называться управляющим, «как и в старые времена [при крепостном праве], как сказано в [одном] .. отчете»[543]. В конечном счете, везде, кроме приграничных районов, преобладали практические соображения, и большинство колхозов в границах их земель приблизительно соответствовало ранним крестьянским коммунам.

Однако колхоз был не просто вывеской, под которой пряталась традиционная коммуна. Изменилось почти все. Все основные моменты самостоятельной жизни были устранены. Исчезли трактиры, сельские ярмарки и базары, церковь, местная мельница, а вместо них появились колхозная контора, клуб и школа. Негосударственные общественные места сменили государственные конторы управляющих органов, хотя и местных.

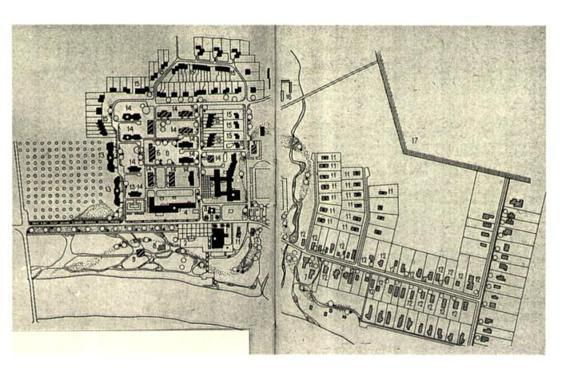

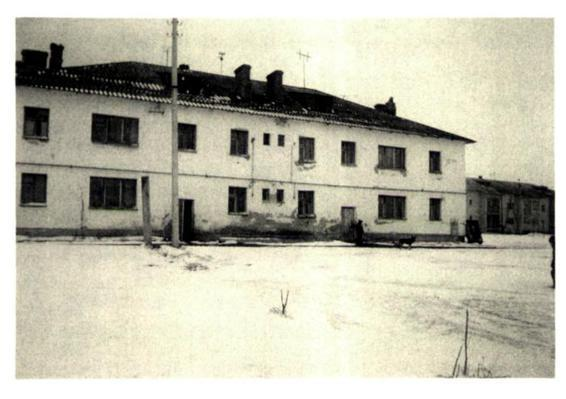

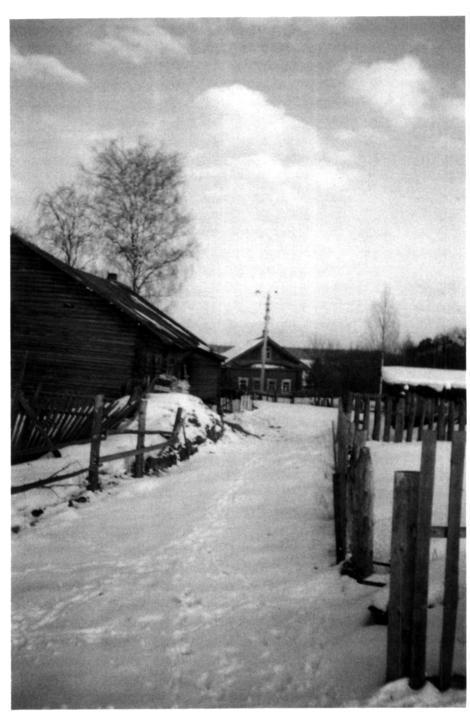

Концентрацию, четкость и централизацию социальной организации и производства можно видеть на карте государственного хозяйства в селе Верхняя Троица, что находится в Тверской области (рис. 28)[544]. Большая часть деревни была вытеснена из центра и перемещена в окрестности (11 на рис. 28)[545]. Около центра были сгруппированы двухэтажные жилые дома, по шестнадцать квартир в каждом (13—15 на рис. 28; см. также рис. 29), а местная администрация и магазин, школа и клуб, все общественные учреждения, управляемые государством, находились близко к центру нового плана. Даже учитывая преувеличенный формализм карты, видно, что жизнь в государственном хозяйстве очень отличается от свободного и автономного существования в деревне до коллективизации; на фотографии прежнего переулка наглядно видна эта резкая разница (см. рис. 30).

Сравнивая эти изменения с перепланировкой Хаусманна физической географии Парижа, предпринятой с целью сделать структуру города более четкой и облегчить государственное управление, следует признать, что большевистский демонтаж сельской России был более тщательным. Вместо темного и упрямого мира они создали колхоз. Вместо многочисленных мелких хозяйств они породили отдельную местную экономическую единицу[546]. С установлением иерархического государственного хозяйства отчасти самостоятельная мелкая буржуазия была заменена подчиненными власти служащими. Вместо сельского хозяйства, где вопросы планирования, сбора урожая и торговли решались индивидуально, партийное государство построило сельскую экономику, где все эти решения принимались централизованно.

Вместо технически независимого крестьянства было создано крестьянство, непосредственно зависящее от государства в поставках комбайнов и тракторов, удобрений и семян. Крестьянские хозяйства, чьи урожаи, доход и прибыль было нелегко определить, сменили подразделения, идеальные для простого и прямого подчинения. Вместо разнообразных общин с их собственными уникальными историями развития и методами ведения хозяйства появились единообразные единицы отчетности, приспособленные для административной сетки в масштабе страны. Предполагаемая логика управления мало чем отличалась от схемы управления в фирме «Макдоналдс»: модульные, одинаково устроенные единицы, производящие одинаковую продукцию по общей технологии и с одним и тем же рабочим режимом. Эти единицы было легко дублировать, не обращая внимания на природные условия, а инспекторы, приезжающие для оценки их деятельности, имеют одну и ту же четкую шкалу оценки, результаты которой заносятся в стандартный бланк.

Рис. 28. План государственного хозяйства в селе Верхняя Троица Тверской области. На плане показаны: общественный клуб (1); памятник(2); гостиница (3); местная администрация и магазин(4); школа(5); детский сад (6); музеи (7, 8); магазин (9); баня(10); старый деревянный дом, перемещенный с места новой постройки (11); старая деревня (12); двух- и трехэтажные здания(13—15); частный гараж (16); сельскохозяйственные службы — ферма, склад, водонапорная башня и т. д. (17)

Рис. 29. Один из новых двухэтажных домов Верхней Троицы, содержащих по шестнадцать квартир

Рис. 30. Здания по переулку в старой деревне Верхняя Троица

Чтобы более всесторонне оценить эти 60 лет коллективизации, требуются и архивные материалы, только теперь ставшие доступными, и большая компетентность, чем моя. Но даже случайного исследователя коллективизации должно поразить, насколько значительна была неудача реализации каждой из ее высокомодернистских целей, несмотря на огромные инвестиции в машинное оборудование, инфраструктуру и агрономические исследования. Как это ни парадоксально, успехи ее лежали в области традиционного управления государством. Даже борясь с неустойчивостью сельского хозяйства, застойными урожаями и экологическими бедствиями, государство сумело прибрать к рукам достаточное количество зерна, чтобы обеспечить быструю индустриализацию[547]. Ценой больших человеческих жертв государство также смогло устранить социальную основу организованного общественного сопротивления сельского населения. Но тем не менее государство оказалось неспособным реализовать свою мечту о больших, эффективных, научно организованных хозяйствах, производящих высококачественную продукцию для рынка.

Созданные государством колхозы имели некоторое отношение к современному сельскому хозяйству — они представляли его фасад, но без сущности. Хозяйства были высокомеханизированы (по мировым стандартам) и управляемы людьми, имеющими ученые степени в агрономии и технике. Показательные хозяйства действительно достигали больших урожаев, хотя часто при чрезмерных затратах[548]. Но ни одно из них не смогло замаскировать неудачи советского сельского хозяйства. Отметим здесь три источника этих неудач, к которым позже обратимся снова[549]. Во-первых, отобрав у крестьян их (относительную) независимость и самостоятельность, а также землю и посевной материал, государство создало по существу класс закрепощенных чернорабочих, которые всеми возможными способами тормозили дело и оказывали сопротивление. Во-вторых, унитарная административная структура и всемогущество центрального планирования произвели довольно неуклюжий механизм, крайне безразличный к информации с мест или к местным условиям. Наконец, ленинская политическая структура Советского Союза не дала сельскохозяйственным чиновникам никакого стимула приспосабливать свои хозяйства к реальной жизни или начинать вести переговоры со своими сельскими подчиненными. Сама способность государства заново закрепощать сельских производителей, разрушать их уклад и навязывать свою волю достаточно объясняла неудачу государства в осуществлении высокомодернистского сельского хозяйства, о котором мечтал Ленин.

Нет комментариев