Государственное и научное лесоводство: притча

Я [Гильгамеш] победил бы в кедровом лесу....я подниму руку и буду рубить Кедр.

Эпос о Гильгамеше

Еще до развития научного лесоводства европейское государство раннего модерна видело в своих лесах прежде всего источник доходов. Разумеется, не были лишены государственного внимания и другие аспекты лесопользования, такие как заготовка древесины для судостроения, строительства, топлива и др. Эти заботы имели самое серьезное значение и для государственной казны, и для безопасности[11]. Однако можно без преувеличения сказать, что в целом интерес короны к лесам сводился к одному — ежегодному извлечению доходов из производства древесины.

Чтобы оценить серьезность такого ограничения подхода, посмотрим, что при этом упускается. За суммами полученных доходов скрываются не только леса, превращенные в коммерческую древесину, т. е. погонные футы строительной древесины и корды дров, проданных по определенной цене. Эти суммы, конечно, не учитывают деревьев, кустарников и других растений, малоперспективных для государственного дохода. Не учитываются и те потенциально доходные части деревьев, ценность которых не имела прямого денежного выражения, но была несомненной для населения, т. е. листва и ее использование в качестве фуража; плоды как пища для людей и домашних животных; ветви и прутья, используемые в качестве подстилок, ограждений, кольев и хвороста; кора и корни для изготовления лекарств и дубления; сок для изготовления смолы и т. д. Не только каждый вид деревьев, но и каждая часть дерева или стадия его роста имели свои уникальные свойства и возможности применения. Отрывок из статьи «Вяз» в популярной энциклопедии местной флоры и фауны XVII в. показывает, какой обширный диапазон практического использования имело это дерево.

Древесина вяза обладает уникальными свойствами, позволяющими использовать ее как в очень сухом, так и в очень влажном климате; она прекрасно подходит для строительства водопроводов, водяных мельниц, изготовления черпаков и колесных осей, насосов, акведуков, корабельных досок, лежащих ниже ватерлинии... а также для ремонта колес; изготовления ножовочных рукояток, оград и ворот. Вяз устойчив на раскол... из него делают колоды для рубки мяса, болванки для шляп, сундуки и короба с последующей обтяжкой кожей, гробы, комоды, длинные столы для игры в шаффлборд; резчики по дереву используют его для изготовления декоративных плодов, листьев, щитов, статуй и других элементов орнаментов, украшающих архитектурные сооружения... И, наконец,... не следует пренебрегать и листьями этого дерева, особенно женской его особи... зимой, да и засушливым летом, когда сено и солома дороги, они сослужат великую службу скоту... Измельченный зеленый лист вязов залечивает свежие раны и порезы, а заваренный вместе с корой сращивает сломанные кости[12].

Однако в государственном «финансовом лесоводстве» реальное дерево с обширным числом возможных применений подменяется абстрактным, представляющим лишь объем полученной древесины или дров. Если королевская концепция леса и была утилитарной, то ее утилитаризм ограничивался прямыми нуждами государства.

На взгляд натуралиста, при таком подходе из истинной картины леса выпадало почти все, т. е. значительная часть не только флоры — травы, цветы, лишайники, папоротники, мхи, кусты и вьющиеся растения, но и фауны — пресмыкающиеся, земноводные, птицы и неисчислимые виды насекомых. Оставались лишь те виды животных, которые интересовали егерей короны.

С точки зрения антрополога, такая ограниченность государственного взгляда почти полностью исключала взаимодействие человека с лесом. Государство, конечно, не спускало браконьерства, наносившего ущерб доходам от производства древесины и мешавшего королевской охоте, но в остальном игнорировало как обширное, сложное и согласованное общественное использование леса для охоты и сбора плодов, выпаса скота и заготовки кормов, рыболовства, производства древесного угля, изготовления конской упряжи,заготовки продовольствия и ценных минералов, так и его важнейшую роль в традициях, мифах, ритуалах и обычаях народа[13].

Надо признать, что в своем утилитарном — абстрактном и парциальном — взгляде на лес, при котором за (коммерческими) деревьями реального, существующего леса уже не видно, государство отнюдь не было одиноко. Действительно, некоторый уровень абстракции необходим при любом методе анализа, поэтому неудивительно, что абстракции государственных чиновников отражают первоочередные финансовые интересы их нанимателя. Статья «лес» в энциклопедии Дидро почти полностью посвящена общественной пользе лесоматериалов, налогам, доходам и прибыли, которую они могут принести. Лес как среда обитания исчезает, его заменяет лес как экономический ресурс, которым нужно управлять эффективно и с пользой[14]. Здесь финансовая и коммерческая логики совпадают; и та, и другая решительно устанавливаются на минимальной отметке.

Терминология, применяемая в попытках упорядочения природы, неизменно выдает истинные намерения авторов этих попыток. Действительно, заменив слово «природа» термином «природные ресурсы», утилитарист фокусирует внимание лишь на тех аспектах окружающего мира, которые можно приспособить и использовать для нужд человека. Следуя этой логике, из целостного мира природы выделяют определенные виды флоры и фауны, имеющие утилитарную ценность (т. е. пользующиеся спросом на рынке), что служит основанием для пересмотра классификации других видов, конкурирующих с первыми, питающихся ими или иным образом уменьшающих «сборы» утилитарно ценных видов. Так используемые человеком растения становятся «урожайными культурами», сопутствующие им и конкурирующие с ними растения — «сорняками», а питающиеся ими насекомые — «вредителями». Так ценимые человеком деревья становятся «древесиной», а конкурирующие с ними виды — «бросовым» лесом или «подлеском». То же и с фауной: высокоценимые человеком животные становятся «дичью» или «домашним скотом», а конкурирующие с ними или питающиеся ими — «хищниками» и «вредителями».

Как видим, сам тип абстрактной, утилитарной логики, применяемой государством в лице его чиновников к лесу, не уникален, однако примечателен не только особой узостью взглядов и возможностями последовательной и тщательной разработки, но и в особенности тем, что позволял государству навязать эту логику самой действительности[15].

Научное лесоводство, примененное впервые примерно в 1765—1800 гг. главным образом в Пруссии и Саксонии, постепенно стало основой управления лесами во Франции, Англии, Соединенных Штатах и странах третьего мира. Его появление невозможно понять вне контекста централизованных инициатив того времени, направленных на укрепление государства. Возникшая лесная наука фактически была разделом так называемой камералистики, пытавшейся построить управление финансовыми делами короны на научных принципах, допускающих систематическое планирование[16]. При традиционном поместном лесоводстве лес просто делили на примерно одинаковые участки, число которых совпадало с числом лет в цикле созревания древесины[17]. Ежегодно вырубали по одному участку — считалось, что одинаковые по площади участки дают одинаковые объемы древесины (и доходов). Из-за плохих карт, неравномерного распределения наиболее ценных для заготовки крупных деревьев (Hochwald) и очень приблизительного значения корда (Bruststaerke) результаты не удовлетворяли нуждам финансового планирования.

К концу XVIII в., когда финансовые чиновники обнаружили все возрастающую нехватку древесины, встал вопрос о необходимости более осторожной эксплуатации поместных лесов. Многие старые леса — дубовые, буковые, грабовые, липовые — были истощены плановыми и браконьерскими вырубками, а восстановление лесов шло гораздо медленнее, чем хотелось бы. Неизбежное в ближайшем будущем сокращение заготовок древесины вызывало тревогу не только потому, что угрожало доходам, но и потому, что могло вызвать массовое браконьерство со стороны крестьян, вынужденных таким способом добывать себе дрова. Беспокойство государства проявилось, в частности, в многочисленных конкурсах на лучший проект устройства более эффективных лесных питомников.

Первую попытку точного обмера леса предпринял Йоханн Готлиб Бекман. По тщательно отобранному типовому участку шли в ряд несколько его ассистентов, у каждого была специальная коробка с разноцветными гвоздями, разложенными по пяти отделениям. Ассистенты были обучены различать деревья пяти типовых размеров, каждый из которых кодировался своим цветом. Следовало отметить соответствующими гвоздями все деревья на участке. К, началу обмера у каждого ассистента было определенное число гвоздей каждого цвета, поэтому для завершения инвентаризации деревьев по типам для всего участка достаточно было вычесть число оставшихся гвоздей из их начального общего количества. Участок для обмера отбирали очень тщательно, его представительность для данного леса должна была позволить лесникам рассчитать не только запас древесины, но и потенциальный доход с учетом некоторых ценовых предположений от ее заготовок по всему лесу. Задача ученых-лесоводов (Forstwissenschaftler) состояла в обеспечении «регулярных поставок максимально возможного и постоянного объема древесины»[18].

Точность расчетов значительно возросла, когда для определения объема продажной древесины в стандартном дереве (Normalbaum) данного вида и размера математики стали пользоваться формулой объема конуса. Их вычисления проверялись опытным путем по фактическому объему древесины в эталонных деревьях[19]. Результатом этих усилий стали сложные таблицы с данными о размерах и возрасте деревьев при определенных условиях нормального роста и созревания. Как ни парадоксально, но резко сузив свое видение леса до представления о коммерческой древесине, государственный лесничий с помощью этих таблиц достигал целостного представления о лесе[20]. Отраженное в этих таблицах ограничение поля зрения фактически оказывалось единственным способом охватить лес одним взглядом. Использование этих таблиц в сочетании с наблюдениями на месте позволяло леснику довольно точно оценивать состав, рост и объемы заготовок в данном лесу. В упорядоченном, абстрактном лесу ученого-лесовода правили расчет, измерение и, говоря современным языком, три руководящих принципа: минимум разнообразия, строгий баланс и стабильность заготовок. Логика управляемой государством лесной науки оказывалась практически идентичной логике коммерческой эксплуатации[21].

Достижения немецкого лесоводства в стандартизации методов расчета стабильных заготовок коммерческой древесины, а следовательно, и доходов были довольно внушительны. Для нас, однако, более важным является их следующий и вполне логичный шаг в управлении лесами — попытка путем продуманных посевов, посадок и вырубок создать лес, обеспечивавший государственным лесничим удобство и простоту подсчета, обмера, оценки и управления. При поддержке государственной власти лесоводство и геометрия оказались способны преобразовать реальный, разнообразный, хаотически растущий, старый лес в новый, более однородный и лучше соответствующий административным схемам управления лесами. С этой целью расчищали подлесок, уменьшали число видов деревьев (часто до одной культуры) и производили посадки — одновременно на больших участках и прямыми рядами. Такие методы лесоводства, как отмечает Генри Лоувуд, «дали монокультурный, одновозрастный лес, в конечном счете превративший Normalbaum из абстракции в реальность. Немецкий лес стал эталоном навязывания беспорядочной природе тщательно выстроенной научной конструкции. Практические цели поощряли математический утилитаризм, для которого внешним признаком хорошо управляемого леса было его геометрическое совершенство; в свою очередь рациональное и упорядоченное размещение деревьев открывало новые возможности управления природой»[22].

Налицо было стремление к армейскому порядку — в полном смысле этих слов. В лесу деревья должны были стоять параллельными, однородными рядами, удобными для обмера, подсчета, вырубки и заменены на новые ряды, составленные из таких же «призывников». Как и армия, лес управлялся иерархически — сверху, он предназначался для выполнения одной-единственной задачи и находился в распоряжении единственного командующего. В пределе даже не нужно было смотреть на этот лес; он должен был точно «вычитываться» из таблиц и карт в конторе лесничего.

Управлять этим новым, «построенным по ранжиру» лесом стало гораздо удобнее. Растущие строгими рядами деревья одного возраста позволяли легче убирать подлесок, валить и вывозить лес, новый способ посадки повышал технологичность всех этих процессов. Установленный в лесу порядок позволял широко использовать письменные инструкции для работников. В новой лесной среде поставленные производственные задачи могла вполне успешно выполнять необученная и неопытная бригада неквалифицированных рабочих, добросовестно следующих небольшому числу стандартных правил. Заготовка бревен одинаковой толщины и длины не только позволяла успешно предсказывать воспроизводство леса, но и продавать однородный продукт заготовителям и торговцам древесиной[23]. В такой ситуации коммерческая логика и бюрократическая оказались синонимами; эта система обещала максимизировать производство и доставку на большие расстояния единственного товара и в то же время предоставляла возможность централизованного управления.

Рис. 1. Нормальный смешанный лес отчасти управляемой, отчасти естественной регенерации

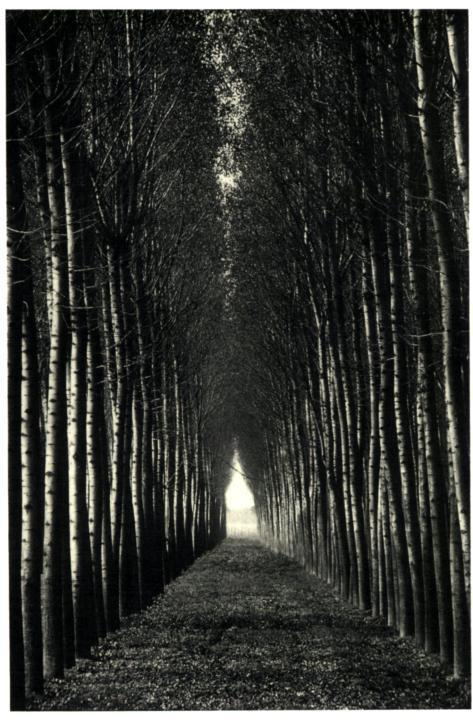

Рис. 2. Просека управляемого тополиного леса

С новым лесом было также легче экспериментировать. Теперь, когда сложный естественный лес сменил тот, в котором многие переменные стали постоянными, было гораздо проще исследовать влияние таких переменных, как внесение удобрения, поливки и прореживание посадок одного возраста с единственной разновидностью. Появилась самая лучшая лесная лаборатория, какую только можно было себе представить в то время[24]. Сама простота леса сделала это возможным — впервые можно было оценивать новые режимы управления лесом в прямо-таки экспериментальных условиях.

Хотя геометрически правильный однородный лес был предназначен для облегчения управления и вывоза, он быстро стал также и эстетически значимым. Визуальным признаком хорошо управляемого леса в Германии и в других местах, где возобладало немецкое научное лесоводство, служила регулярность и аккуратность его внешнего вида. Лес можно было инспектировать почти как войска на параде, и горе лесникам, участки которых не были прибраны как положено. Порядок требовал, чтобы подлеска не было и чтобы упавшие деревья и ветви были собраны и вывезены. Беспорядок, вызванный пожаром или вторжением местного населения, считался угрозой управленческой рутине. Чем более однородным был лес, тем большие возможности он предоставлял для централизованного управления; можно было положиться на рутинные процедуры, а потребность в наблюдении, необходимая для управлении разнообразными старорастущими лесами, была сведена к минимуму.

Контролируемая среда заново спроектированного научного леса обещала многие важные преимущества[25]. Она могла обзорно просматриваться главным лесничим; она могла легче контролироваться и была более доступна для лесозаготовок согласно централизованным планам дальнего действия; она обеспечивала устойчивый, однородный товар, устранив таким образом один из главных источников колебания дохода; она создавала наглядный естественный ландшафт, который облегчал управление и экспериментирование.

Эта утопическая мечта научного лесоводства была, конечно, только имманентной логикой его методов. Она не была и не могла быть когда-либо реализована на практике. Вмешивались и природа, и человеческий фактор. Существующая топография пейзажа, капризы природы — пожары, штормы, прекращения роста, климатические изменения, популяции насекомых и болезни — будто нарочно расстраивали планы лесников и формировали реальный лес. Кроме того, пользуясь невозможностью должной охраны больших лесных массивов, люди, живущие поблизости, продолжали использовать лес для того, чтобы пасти своих домашних животных, воровским образом заготавливать дрова и хворост, делать древесный уголь и извлекать пользу из леса другими способами, мешающими реализации управленческих планов лесников![26]. Хотя, как и любая утопия, эта схема была всем хороша, разве что не достигала цели, но все-таки существенно было то, что она частично преуспела в штамповке реального леса по своему образцу.

На протяжении XIX в. принципы научного лесоводства применялись на практике во всех немецких лесах, где это было возможно. Норвежская ель, известная своей выносливостью, быстрым ростом и ценной древесиной, стала для коммерческого лесоводства хлебом насущным. Первоначально на нее обратили внимание как на средство восстановления смешанных лесов, сверх естественного воспроизводства, но коммерческая прибыль от первой ротации оказалась настолько ошеломляющей, что вернуться к смешанным лесам было уже трудно. Монокультурный лес стал бедствием для крестьян, которые лишились пастбищ, продовольствия, сырья и лекарств — все это давал прежде существовавший естественный лес. Разнообразные естественные леса, около трех четвертей которых составляли лиственные (роняющие листву) разновидности, заменили хвойными, в которых норвежская ель или шотландская сосна доминировали, а часто были и единственными видами.

В краткосрочной перспективе этот эксперимент по радикальному упрощению леса, превращению его в машину для производства единственного товара имел полный успех. Краткосрочность эта была довольно длительной, в том смысле, что на воспроизводство деревьев требовалось до 80 лет. Производительность новых лесов полностью изменяла тенденцию во внутренней поставке древесины: посадки делались более однородными и давали больше годной к употреблению древесины, увеличивались поступления от земли, занятой лесопосадками, и заметно сокращалось время ротации (время, по прошествии которого можно было заготавливать древесину с посадок и сажать другие)[27]. Подобно рядам зерновых культур в поле, новые леса мягкой древесины были потрясающими производителями единственного товара. И ничего удивительного не было в том, что немецкая модель интенсивного коммерческого лесоводства стала стандартом для всего мира[28]. Джиффорд Пинчот, второй главный лесник Соединенных Штатов, обучался во французской школе лесоводства в Нанси, которая следовала немецкому стилю, как и большинство школ лесоводства США и Европы[29]. Первым лесником, которого британцы пригласили управлять большими лесными ресурсами Индии и Бирмы,стал немец Дитрих Брандес[30]. К концу XIX в. немецкое лесоводство играло руководящую роль.

Резкое упрощение леса, превращение его в машину для производства единственного товара было тем самым шагом, позволившим немецкому лесоводству стать строгой технической и коммерческой дисциплиной, которую можно было кодифицировать и преподавать. Условие ее строгости состояло в том, что она выносила за скобки или предполагала постоянными все переменные, кроме тех, которые имели непосредственное отношение к воспроизводству отобранной разновидности и к стоимости ее роста и вывоза. Как мы увидим на примере городского планирования, теории революции, коллективизации и сельского расселения, мир, «вынесенный за скобки», часто возвращался, как призрак, навестить эту техническую мечту.

В немецком случае отрицательные биологические, а в конечном счете, и коммерческие последствия «построенного рядами» леса стали глубоко очевидными только после того, как произошла вторая ротация хвойных. «Для них [отрицательных последствий] требуется приблизительно сто лет, чтобы обнаружиться вполне. Многие чистые посадки, в первом поколении показавшие превосходные результаты, во втором поколении сильно регрессировали. Причина этого очень сложна, можно дать только упрощенное объяснение... Затем нарушался и в конечном счете почти прекратился весь цикл питания... Так или иначе утрата одного-двух образцовых участков [используемых для аттестации качества древесины] на протяжении двух-трех поколений жизни чисто еловых посадок — известный и часто наблюдаемый факт. Это составляет от 20 до 30% производственных потерь»[31].

Для описания наихудших случаев в немецком словаре появился новый термин — смерть леса (Waldsterben). Был нарушен исключительно сложный процесс, включающий строение почвы, питание и симбиоз грибов, насекомых, млекопитающих и флоры (некоторые из них и сейчас еще не полностью поняты), что имело весьма серьезные последствия. И все эти последствия имеют, по большому счету, одну причину — радикальную простоту научного леса.

Только тщательное экологическое исследование сможет установить, что именно пошло не так, но упоминание некоторых главных результатов упрощения проиллюстрирует, как влияли многие важные факторы, проигнорированные научным лесоводством. Пристрастие немецкого лесоводства к формальному порядку и легкости доступа к управлению и вывозу леса влекло за собой уничтожение подлеска, бурелома и сухостоя (вертикально стоящих мертвых деревьев), чрезвычайно сокращая разнообразие насекомых, млекопитающих и птиц, чья жизнедеятельность столь необходима для процессов формирования почвы[32]. Отсутствие лесной подстилки и древесной биомассы на новом уровне леса выявлено теперь как главный фактор, ведущий к истонченной и менее питательной почве[33]. Леса одного возраста и разновидности не только уменьшают разнообразие среды обитания, но и более уязвимы для массивного штормового лесоповала. Сама однородность вида и его возраста среди, скажем, норвежской ели способна обеспечить благоприятную среду обитания для соответствующих вредителей, популяции которых могут вырасти до эпидемических размеров, приводя к большой затрате удобрений, инсектицидов, фунгицидов и родентицидов[34]. Очевидно, первая ротация норвежской ели выросла так хорошо в значительной степени благодаря питательным веществам, долго накапливавшимся в почве прежнего естественного леса. Как только это плодородие было исчерпано, началось резкое снижение роста.

Пионеры в научном лесоводстве, немцы стали и пионерами в признании и попытке устранить многие его нежелательные последствия. С этой целью они изобрели науку, которую назвали «гигиена леса». Вместо дуплистых деревьев, которые служили домом дятлам, совам и другим гнездящимся в дуплах птицам, лесники предоставили им специально разработанные коробки. Были искусственно выращены и внедрены в лес муравейники, за которыми ухаживали местные школьники. Были вновь выведены несколько разновидностей пауков, которые исчезли в результате внедрения монокультурного леса?[35]. Что поразительно в этих усилиях — то, что они являются попытками обогатить обедневшую среду обитания, все еще обуславливаемой единственной разновидностью хвойных для производственных целей[36]. В этом случае «восстановительное лесоводство» пыталось, с переменным успехом, создавать некую виртуальную экологию, по-прежнему отрицая ее главное условие — разнообразие.

Метафорическая ценность этого краткого очерка о научно-производственном лесоводстве состоит в том, что он иллюстрирует опасность расчленения действительности на отдельно взятый комплекс и плохо понятый набор отношений и процессов, чтобы выделить тот элемент, который нас сейчас интересует. Инструментом — ножом, который вырезал новый, элементарный лес, — был острый, как бритва, интерес к производству единственного товара. Все, что препятствовало эффективному производству ключевого товара, неумолимо устранялось. Все, что казалось не связанным с эффективным производством, игнорировалось. Видя лес как товар, научное лесоводство снова начинает творить из него машину для производства этого товара[37]. Утилитаристское упрощение леса было эффективным путем максимизации производства древесины на короткий и недолгий срок. Однако в конечном счете его сосредоточенность на прибыли от продажи древесины и производства бумаги, его узкий временной горизонт и прежде всего широкий спектр последствий, которые он решительно проигнорировал, обернулись постоянно преследующими его проблемами?[38].

Даже в области, к которой проявлялся самый большой интерес, — в производстве древесного волокна — рано или поздно обнаруживались последствия недостаточного наблюдения за лесом. Многое можно проследить вплоть до самого основного упрощения, сделанного в интересах легкости управления и экономической целесообразности, — упрощения монокультурности. Монокультурные леса, как правило, более хрупки, более подвержены болезням и чувствительны к колебаниям погоды, чем поликультурные леса. Вот как выражает это Ричард Плочманн: «Недостаток, присущий всем чистым плантациям, состоит в том, что экология естественных ассоциаций растения становится неуравновешенной. Вне естественной среды обитания физическое состояние отдельного дерева, выращиваемого в чистых посадках, ухудшается, ослабляется его сопротивляемость»[39]. Любые леса, которыми никто не управляет, страдают от штормов, болезней, засухи, плохой почвы или мороза. Однако разнообразный, полный птиц, насекомых и млекопитающих, сложный лес, в котором растут многие разновидности деревьев, более пластичен, более способен противостоять повреждениям и поправляться после них, чем чистые посадки. Его разнообразие и сложность помогают устоять против опустошения: буря обрушит старые деревья одной разновидности, но другая устоит; прекращение роста или нападение насекомых, которое угрожает, скажем, дубам, могут оставить липы и вязы невредимыми. Можно провести такую аналогию. Купец, который, не зная, с чем встретятся его суда в море, отправляет в путь множество судов разной конструкции, разного веса, парусности и навигационного оснащения, имеет хорошие шансы, что какая-то часть его флота все же доберется до порта назначения, в то время как торговец, сделавший ставку на единственный тип и размер судна, рискует потерять все. Биологическое разнообразие леса действует подобно страховому полису, подобно предприятию, руководимому вторым торговцем, а упрощенный лес — более уязвимая система, особенно на долгом пути, поскольку тогда становится явным его влияние на почву, воду и популяции «вредителей». Такие опасности только частично можно устранить с помощью искусственных удобрений, инсектицидов и фунгицидов. При уязвимости упрощенного производственного леса и массивном внешнем вмешательстве, которое потребовалось, чтобы его создать (такой лес можно назвать административным), необходимы все большие усилия, чтобы поддерживать его в должном состоянии[40].

Нет комментариев