Государственные образцы контроля и присвоения

Описывая историю советской коллективизации, я осмелюсь высказать несколько откровенных умозрительных идей относительно институциональной логики авторитарного высокого модернизма. Затем попробую объяснить, почему такие массивные социальные бульдозерные сглаживания могли работать вполне терпимо для одних целей, но при попытке освоить другие, увы, проваливались — проблема, к которой мы вернемся в дальнейшем.

Безудержное движение к коллективизации стимулировалось безотлагательной целью захвата достаточного количества зерна для быстрого проведения индустриализации[550]. При сдаче урожаев 1928 и 1929 гг. частично сработали угрозы и давление, но каждый ежегодный виток поставок выявлял больше уклонений и сопротивления со стороны крестьянства. Советскому государству было нелегко противостоять исключительно разнообразному населению, состоящему из объединенных в коммуну мелких собственников, чьи экономические и социальные усилия были непонятны властям. Это обстоятельство дало некоторые стратегические преимущества крестьянству, ведущему скрытную партизанскую войну (перемежающуюся открытым бунтом) против государственных притязаний. При существующем режиме собственности государство в каждом новом году могло ожидать только кровопролитной битвы за зерно без всякой гарантии на успех.

Сталин выбрал этот период времени для нанесения решающего удара. Он навязал селу четко разработанную структуру, более удобную для подчинения, контроля и преобразования, ведущегося центром. Социальная и экономическая структура, которую он имел в виду, была, конечно, индустриальной моделью сельского хозяйства будущего — большие и механизированные хозяйства, работающие подобно промышленным линиям и координируемые государственным планированием.

При такой встрече «новейшего государства» со «старейшим классом» первое попыталось переделать последний в некое приемлемое подобие пролетариата. В сравнении с крестьянством пролетариат был более организованным классом и не только из-за своего центрального места в марксистской теории. Режим работы пролетариата устанавливался заводскими часами и созданными человеком методами производства. В случае новых индустриальных проектов, например большого металлургического комплекса в Магнитогорске, плановики могли начать фактически с нуля, как в Бразилиа. Крестьяне, напротив, представляли смесь мелких индивидуальных семейных предприятий. Образ их жизни и социальная организация имели более глубокие исторические корни, чем у пролетариата.

Одной из целей коллективизации было уничтожить такие экономические и социальные единицы, которые сопротивлялись контролю со стороны государства, и затолкать крестьянство в институциональную смирительную рубашку государственного образца. Новый установленный порядок коллективных хозяйств был совместим с государственными целями присвоения и направленного развития. В условиях, близких к гражданской войне в сельской местности, решением явилась некая смесь военной оккупации и «усмирения» с «социалистическим преобразованием»[551].

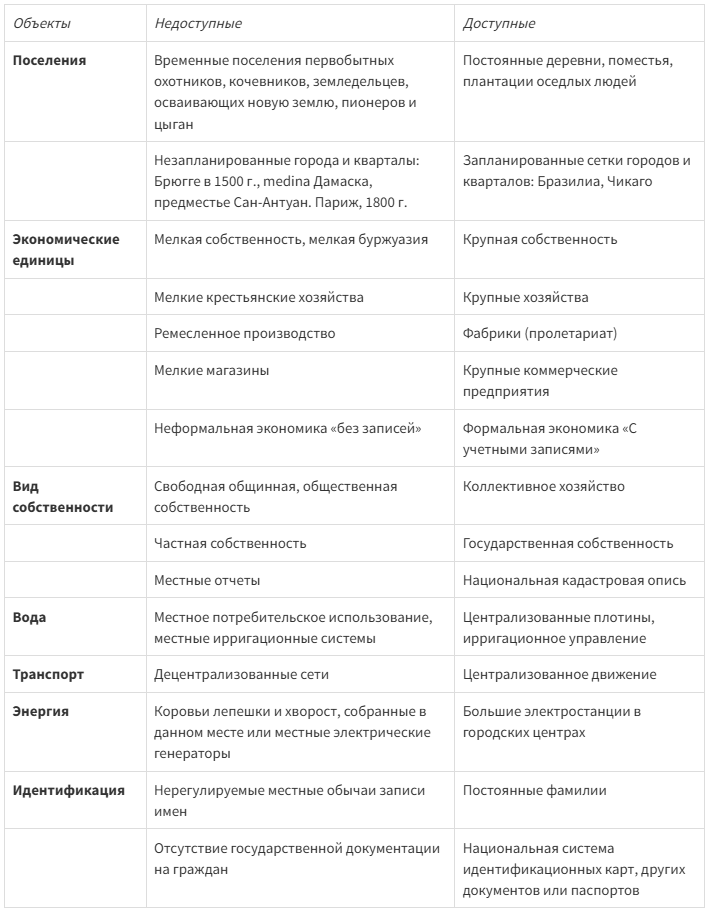

Я уверен, что можно сказать нечто более общее об «избирательном сродстве» между авторитарным высоким модернизмом и определенными институциональными механизмами[552]. Мои слова будут довольно приблизительными, но все-таки смогут послужить отправной точкой. Идеология высокого модернизма воплощает догматическое предпочтение определенного социального устройства. Авторитарные высокомодернистские государства делают следующий шаг: пытаются, и часто успешно, навязать эти предпочтения своему народу. Большинство из них можно свести к критериям обозримости, подчинения и централизации контроля. И они будут насаждаться, потому что эти институциональные механизмы могут легко направляться из центра, их достаточно просто облагать налогом (в самом широком смысле налогообложения). Эти скрытые цели мало чем отличаются от целей управления государством премодерна[553]. В конце концов, обозримость является предпосылкой не только подчинения, но и авторитарного преобразования. Различие заключается в абсолютно новом масштабе претензий и вмешательств, на которые притязает высокий модернизм. Принципы стандартизации, центрального контроля и доступности обзору со стороны центра могут быть приложены и к другим сферам; те, что упомянуты в таблице, только предположительны. Например, в образовании самая недоступная взгляду со стороны образовательная система — это неформальное обучение, недоступное стандартизации, полностью определяющееся взаимоотношениями учителя и ученика. Наиболее четкая и доступная система походила бы на описание Ипполита Тэна обучения во Франции в XIX в., когда «министр просвещения мог испытать чувство гордости от того, что, посмотрев только на свои часы, он уже мог точно сказать, какую страницу Вергилия разбирают все школьники Империи в данный момент»[554]. При более подробном исследовании пришлось бы заменить дихотомии более сложными схемами (например, свободное общинное землевладение менее прозрачно и труднее облагается налогами, чем ограниченное общинное землевладение, которое, в свою очередь, менее четкое, чем частная собственность, а последняя, в свою очередь, менее доступна взору государства, чем государственная собственность). И это вовсе не совпадение, что более понятная и доступная форма может быть быстрее преобразована в источник ренты — как частной собственности, так и монополистической ренты государства.

Доступность обозрению социальных групп, ресурсов и учреждений

Нет комментариев