Глава 7. ПОГРЕБЕННЫЕ ПОД ЛАВИНОЙ

Вторая мировая война и паралич анархо-синдикалистского Интернационала

Не было принято никаких конкретных мер для того, чтобы обеспечить продолжение движения... Некоторые анархисты, добровольно или нет, оставались в бездей ствии и ожидали лучших времен, храня чистоту рук; дру гие действовали как изолированные активисты других течений —не вступая в ряды Сопротивления, они дела ли его работу, а иногда —и прекрасное дело солидарно сти. Немногие... присоединились к официальному Со противлению, но без всякой личной выгоды для себя. Конечно, многие анархисты оказались готовы и в состо янии пойти на риск подпольного действия, но лишь очень немногие были вовлечены в деятельность, кото рую можно назвать анархистской [1].

Пьер Ланнере, автор исследования о французских радикальных левых в период Второй мировой войны «Конец гражданской войны в Испании, — вспоминал Роккер, — стал прелюдией к еще большей катастрофе международного масш таба... Обрекая испанский народ на гибель, сорвали плотину, кото рая одна только и могла предотвратить Вторую мировую войну. Про роческие слова Александра Герцена: “Вы не хотели революции — ну, так получите войну”, еще раз нашли свое подтверждение» [2].

В ответ на германское вторжение в Польшу Великобритания и Франция 3 сентября 1939 г. объявили войну Германии. Население почти повсюду встретило новый мировой пожар без всякого энту зиазма, но и без каких-либо серьезных протестов. Швейцарские либертарии Клара и Пауль Тальманны, находившиеся в это время во Франции, вспоминали: «Мобилизация французской армии осу ществлялась беспрепятственно. Мы наблюдали за отбытием солдат на Восточном вокзале. Не было ни следа воодушевления, молчали вое рукопожатие, объятия, плач и всхлипывания. Не было видно ни подвыпивших, ни пьяных солдат, только серьезные лица, ругань и горечь. Картина мрачной покорности судьбе» [3].

На начало мировой войны Секретариат МАТ откликнулся воз званием «К трудящимся мира — людям, которые находятся на фронтах войны и в тылу!». В обращении вновь указывалось, что «война есть результат капиталистической системы», «выражение жестокой конкуренции между капиталистическими группами за сырье, колонии и рынки», «стремление империалистических госу дарств обеспечить влияние и контроль над миром и его богатства ми в интересах своей собственной группы держав». МАТ оценива ла фашизм как «самую жестокую форму капитализма» и «врага человечества номер один», но призывала трудящихся не доверять демократиям, поскольку те «не являются силой против реакции, против кровавых войн», «не гарантируют мира». «...Если человече ство желает жить свободной жизнью и освободиться от постоянных войн, оно должно уничтожить капитализм... —говорилось в заяв лении анархо-синдикалистского Интернационала. — Война меж ду нациями должна превратиться в войну между классами. Интер национальный рабочий класс должен со всей энергией приступить к ликвидации капитализма» [4].

В январе 1940 г. МАТ еще раз подтвердила взгляды, высказан ные в манифесте. Анархо-синдикалисты обвинили социал-демо кратов и коммунистов в том, что они «не вели никакой борьбы» против войны. «Реформистский профсоюзный Интернационал снова пошел по старому реформистскому пути, соединившись с буржуазными правительствами и предоставив политическим вла стям возможность решать о мире и войне». Коммунистическое дви жение ограничивалось революционными фразами, а в действитель ности само «превратилось в контрреволюционное движение, даже носящее фашистский характер». Интернационал вновь высказал свою антимилитаристскую позицию и повторил: «За войной между нациями должна последовать война между классами» [5].

В том же духе были сделаны заявления анархистских и анархо синдикалистских организаций Франции, Швеции, Нидерландов, Бельгии6. Однако некоторые группы, например польские анархо- синдикалисты, заняли подчеркнуто антигерманскую позицию, хотя и заявляли, что намерены бороться с Германией не в союзе с «собственной» буржуазией. Представляя позицию польской группы, Секретариат МАТ осторожно замечал: «В некоторых кругах наше го международного движения некоторые части этого отчета и сде ланные из него выводы, несомненно, вызовут живую дискуссию, однако это не может помешать нам воспроизвести целиком этот официальный отчет наших польских товарищей. Впрочем, лишь открытая дискуссия по вопросам, затронутым в данном отчете, может быть полезной для движения в целом» [7].

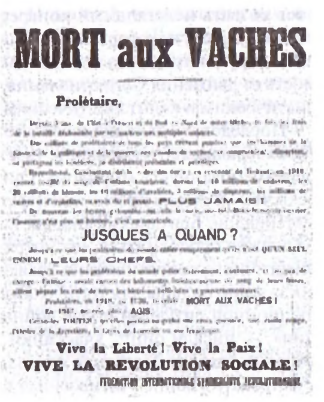

Далеко не все либертарии были согласны с выводами, которые могли проистекать из определения фашизма как «большего зла». Это молчаливо предполагало, что существует и «меньшее зло» — демократический капитализм и что борьбу с ним следует вести как бы «во вторую очередь». Характерно, что «группа бельгийских, испанских, итальянских, французских и немецких анархистов» вы разила несогласие с тем, что манифест МАТ оценил фашизм как «врага номер один». С их точки зрения, это был «опасный оппорту низм». В их заявлении говорилось: «Враг — сегодня, как и вчера, а завтра в еще большей степени, чем сегодня — это наши хозяева. Наш “враг номер один” — это государство, то есть власть, органы подавления, официальные и официозные институты, которые его поддерживают, армия, бюрократия, церковь — все вечные соучас тники идеи угнетения свободы и индивидуальности» [8]. Иными сло вами, авторы исходили из необходимости в равной степени проти востоять обеим воюющим сторонам и противопоставить войне угнетателей войну угнетенных. Эти активисты, входившие в брюс сельский Международный комитет анархистской защиты, издали специальный бюллетень на нескольких языках, который распрос транялся в различных странах, в том числе в Италии; его редакто ром был итальянский анархист Марио Мантовани [9].

Отвечая на заявление брюссельской группы и защищая пози цию Секретариата МАТ, генеральный секретарь Джон Андерссон писал: «Хотя МАТ ведет борьбу во всех странах, находящихся под контролем капитализма или государства, мы не можем отрицать, что фашистские государства, а с недавних пор и Советский Союз, как раз сегодня наиболее агрессивно угрожают миру и провоциру ют войну... Конечно, мы ведем нашу борьбу и нашу пропаганду и против демократических государств, против существующих в них социальных условий, однако наибольшие силы и наиболее энергичная пропаганда посвящены борьбе против фашизма. Это дела ется именно потому, что мы считаем фашизм в настоящий момент более опасным для рабочего класса и его организаций». Генераль ный секретарь заявил, что такая оценка — не оппортунизм, а реа лизм: «Политика так называемых демократических государств так же является более или менее ясным выражением капиталистичес ких интересов, но мы не можем ни на мгновение отрицать, что фашизм является наиболее жестокой формой капитализма и пото му более опасной для рабочего класса и мира» [10].

Особенно резкую критику анархо-синдикалисты обрушили на Советский Союз, прежде всего на «пакт Гитлера—Сталина» [11] и на советское нападение на Финляндию в конце 1939 г. Что касается советско-германского соглашения, то МАТ сочла его не просто договором о ненападении, но решением о сотрудничестве. «По существу, имеется глубокое родство между “диктатурой пролетариа та” в России и фашистскими режимами. Прежде всего, общим для них является государственный социализм или среди прочего — неограниченное господство государства, контроль над всем со сто роны государственной полиции, “унификация” во всех сферах жизни, уничтожение свободы организаций, собраний и печати. Общей для них является “правящая партия”. В России существует государственный капитализм, но можно подозревать, что фашис ты и германские нацисты не потерпят, чтобы Россия опережала их в этом отношении, и что они смотрят на нее с некоторой ревнос тью...» Секретариат МАТ допускал даже возможность прямого со юза между нацизмом и советским «коммунизмом», между фашист скими партиями и компартиями: «Нельзя полностью исключать возможность того, что обе тенденции в один прекрасный день бу дут эффективно сотрудничать друг с другом» [12].

МАТ осудила и «жестокое нападение Советской России на Финляндию», оценив его как агрессию. В России, напомнил гене ральный секретарь Андерссон, нет никакого социализма, «рабочие по-прежнему работают по найму, жестоко эксплуатируются госу дарственным капитализмом. Методы, применяемые российским правительством, не имеют с социализмом ничего общего. Российс кая политика в отношении Польши и нападение на Финляндию — новое тому доказательство» [13].

Война практически прервала связи Секретариата с большин ством секций Интернационала. В обращении «К нашим товарищам во всех странах!» (4 сентября 1939 г.) МАТ констатировала: «Пери од настоящей войны в высшей степени затруднил отношения меж ду Секретариатом МАТ и товарищами в различных странах, равно как и работу самого Секретариата. Состояние войны и военная цензура наносит большой вред нашей общей работе, но необходи мо все же извлечь выгоду из ситуации в той мере, в какой это воз можно». Секретариат призвал всех активистов не терять контакт с международной организацией и действовать сообща [14].

Секретариат МАТ выступил с обращением «К рабочим Амери ки», попросив их проявить солидарность с Интернационалом, ко торый в связи с войной оказался в трудном положении. Анархо- синдикалисты отмечали, что с французской секцией «почти все связи прерваны. Военная цензура во Франции сделала невозмож ным всякое организованное сотрудничество». В неясном положе нии находились польские синдикалисты. «Мы не знаем, — писал Секретариат, — могут ли наши польские товарищи продолжать свою деятельность подпольно в новых условиях, которые сегодня существуют в Польше». Остро нуждались в поддержке испанская НКТ, подпольные анархо-синдикалистские группы в Португалии и Италии, а также секции в еще не воюющих странах, которые должны были вести каждодневную широкую пропаганду, помогать либертарным беженцам и т.д. Поэтому Секретариат призвал трудя щихся Американского континента к срочному сбору средств [15]. Позднее он сообщил, что удалось восстановить связи с польскими анархо-синдикалистами и получить от них отчет о положении и их планах [16].

Начало Второй мировой войны привело к усилению репрессий против инакомыслящих во всех странах. В Канаде власти немедлен но запретили деятельность Индустриальных рабочих мира. Во Франции трудящиеся страдали от роста военных расходов, уровень жизни падал, цены росли, внедрялся сверхурочный труд, строились концентрационные лагеря, в которые поместили и антифашист ских эмигрантов из фашистских государств. Власти распустили ряд левых организаций, включая Рабоче-крестьянскую соцпартию Пивера, пацифистский «Комитет связи против войны» и др. [17]. МАТ оценивала режим, установившийся во Франции после сентября 1939 г., как «предфашистский» и «авторитарный» [18]. Действие граж данских свобод было ограничено. Деятельность секции анархо синдикалистского Интернационала — Революционно-синдикали стской Всеобщей конфедерации труда (РСВКТ) была сильно затруднена. Власти, по существу, закрыли ее газету «Лё Комба сан- дикалист». 26 ноября [19] было объявлено о роспуске «Комитета международной солидарности» РСВКТ и МАТ. Однако, как со общали французские синдикалисты в МАТ, «несмотря на все трудности и на все сопротивление, мы энергично продолжаем нашу работу, равно как и пропаганду за наши принципы и нашу организацию» [20].

Правительство Э. Даладье воспользовалось началом войны для того, чтобы сокрушить рабочее движение. Под предлогом борьбы с компартией развернулись репрессии против «внутренних врагов».

Почти все революционные издания исчезли. В конце 1939 г. пере стали выходить бюллетень «СИА» (орган «Международной анти фашистской солидарности»), ведущая анархистская газета «Ле Ли- бертэр», «Ле Ревей сандикалист» (издание левого крыла ВКТ), левосиндикалистский журнал «Ла Революсьон пролетарьен», ли бертарные и леворадикальные «Ль’Омм либр», «Ла Жюстис», «Ла Флеш» и т.д. В начале 1940 г. прекратила выпуск одна из последних еще сохранявшихся либертарных газет —литературно-индивиду- алистическое издание «Ль’Эндеор». В Париже прошел суд над секретарем одного из изданий ВКТ. Сообщалось и о других про цессах над революционными синдикалистами и иными оппози ционерами [21].

Многие молодые активисты РСВКТ были мобилизованы в ар мию. Те из членов, которые не подлежали мобилизации, возобно вили организационную деятельность и делали все, что «было в их человеческих силах»22. Множество местных бюро РСВКТ были зак рыты. Но организация продолжала работать, несмотря на огром ные трудности. Весной 1940 г. она еще рассчитывала, что тяготы войны побудят трудящееся население обратиться к анархо-синди- кализму. «Некоторые симптомы, кажется, указывали в то время на то, что интерес к РСВКТ среди рабочих растет, прежде всего, вслед ствие реформистской позиции ВКТ —реформистского профцен- тра страны», — утверждалось в отчете МАТ за 1940 г. [23].

Анархисты Великобритании выступили против обеих воюющих сторон. Группа, в которую вошли известные либертарии Вернон Ричардс, Мария-Луиза Бернери, Альберт Мельцер, Т. Браун, по зднее также Джордж Вудкок и пацифисты Джон Хьюитсон, Этель Маннин, Реджинальд Рейнольдс, Фредерик Лор и левые активис ты Фрэнк Ридли, Джордж Пэдмор и др., начала с ноября 1939 г. издавать бюллетень «Уормсомментари». В нем говорилось о расхож дениях между официальными Декларациями британского прави тельства о целях войны и приверженности миру — и реальной по литической и экономической ситуацией. Издание призывало к ведению широкой революционной и антиимпериалистической пропаганды и к борьбе за освобождение рабочих самими рабочи ми, против любых политиков. В первом номере бюллетеня были помещены статьи о сопротивлении против войны, о положении рабочих, женщин и других слоев населения, о политике коммуни стов, заключивших пакт с нацистами (имелся в виду пакт между СССР и Германией). Второй номер содержал резкие нападки на британский империализм, статьи о борьбе за свободу Индии и против колониализма как такового, о позиции США и наступлении реакции во Франции. Издатели и авторы выражали надежду на то, что во время войны могут созреть новые революционные возможности [24].

В 1940 г. в «Уор комментари» появился манифест, отражавший отношение британских анархистов к войне и задачам рабочего дви жения в условиях войны. В нем говорилось: «Ошибочно верить, что вся ответственность за войну лежит только на Гитлере, Чемберле не, Даладье и других политиках. Война стала фактом, потому что трудящиеся Германии, Франции, Англии, Норвегии и т.д. делают ее в траншеях, на море, в воздухе и на фабриках. В этом состоит ответственность трудящихся. Таков трагический факт: рабочие, эксплуатируемые классы Германии, Франции, Англии и т.д. легко могут поддаваться и поддаются обману со стороны правящих клас сов соответствующих стран, которые заставляют их поверить в то, что рабочие других стран — их враги.

Корень зла — в самих организациях рабочих. Идеалы, за которые великие поборники свободного социализма жертвовали все свои силы и даже свою жизнь, были основаны на взаимопомощи и солидарности рабочих. Организации борьбы, которые они помо гали создавать и которые должны были стать опорой прогресса и рабочей солидарности, выродились в организации коллективных переговоров между капиталом и трудом... Мир находится на пути к самоубийству. Если рабочие не обретут вновь свой человеческий здравый смысл, война соберет свою дань человеческих жизней и благосостояния, и все человеческие ценности, служащие един ственным оправданием нашего существования, будут утеряны без надежно и безвозвратно...» Манифест заканчивался выводом о том, что только рабочие могут положить конец войне [25].

Бельгия, Нидерланды и Скандинавские страны оставались ней тральными до весны 1940 г., но положение там быстро ухудшалось, подчиняясь неумолимой динамике войны.

В Бельгии начало Второй мировой войны сопровождалось уси лением реакции и наступлением на условия жизни и труда наемных работников, ростом цен и попытками предпринимателей вновь удлинить рабочую неделю и тем самым отобрать завоевания 1936—1937 гг. В ответ шахтеры провели забастовку и отбили первое на ступление. Но вскоре хозяева приступили к закрытию угольных разрезов и потребовали от рабочих согласиться на увеличение производительности труда. Под предлогом «борьбы с коммуниз мом» власти осуществляли репрессии против рабочего движения и революционных организаций: имели место конфискации изданий, аресты, полицейские рейды, взрывы в бюро организаций и т.д.

Анархо-синдикалистский Независимый унитарный центр (НУЦ) сообщал МАТ, что, несмотря на трудную ситуацию, он продолжа ет вести борьбу за сохранение 7,5-часового рабочего дня и повы шение зарплаты пропорционально росту цен [26]. В выпущенном в феврале 1940 г. обращении к шахтерам НУЦ призвал их бастовать и отстаивать эти требования. Еще одним направлением работы было оказание помощи анархистским эмигрантам. В апреле 1940 г. сооб щалось, что около 40 либертариев — беженцев из различных стран были заключены в бельгийские концлагеря. Среди них были и чле ны секций МАТ [27].

В Нидерландах анархо-синдикалисты надеялись на то, что на чавшаяся война приведет к социальной революции. «Повторение 1914 года уже стало фактом, — комментировал Альберт де Йонг в сентябре 1939 г. — Пусть никогда не повторится период после 1918 года». Настало время продемонстрировать «крах капитализ ма». НСП рассчитывало, что «восстание народных масс» положит конец войне. Готовясь к неминуемому втягиванию страны в кон фликт, синдикалисты отправили архив во Францию, а золотой за пас — в США [28].

Власти страны все более энергично преследовали оппозицион ные настроения и выступления. Например, полиция запретила намеченные на 19 ноября 1939 г. торжества в память голландского анархиста Домелы Ньювенхюйса, на которых должны были вы ступать ведущий активист Нидерландского синдикалистского профобъединения Альберт де Йонг и лидер левых марксистов Снеевлит. Тем не менее манифестация состоялась; в ней приняли уча стие 1300—1400 человек из различных городов. Печатный орган НСП «Де Синдикалист» критиковал рост реакции и политику со циал-демократов, обвиниа последних в сотрудничестве с властями в деле ликвидации любой-свободы. «Уже в течение ряда лет наши голландские товарищи находйтСя в борьбе с этой “демократией”, которая с каждым днем становится все более авторитарной», — комментировал бюллетень МАТ [29]. Газета «Де Синдикалист» под вергалась цензуре.

6—7 апреля 1940 г. в Амстердаме прошел последний, 10-й конгресс НСП. Полиция запретила его публичное проведение и про пускала в зал только делегатов. Конгресс принял особую резолюцию протеста против этой процедуры. Участники съезда подтвердили антивоенную позицию организации. «НСП не может признать на личие принципиальной противоположности между фашистскими и демократическими государствами, — заявил председатель конг ресса. — Следует отметить реакционное развитие в воюющих дедвижение» [33]. По мнению синдикалистов, Советский Союз встал на сторону фашистской Германии, а коммунисты объединяются с фашистами. Синдикалистская молодежь распространяла листовки с призывами «Защитите демократию», подчеркивая необходимость отстаивания гражданских прав в армии, свободы рабочей печати и бдительности в отношении «наци-коммунистов». САК заявляла, что «организованные рабочие Швеции занимаются ликвидацией слуг, купленных Москвой». Синдикалисты активизировали дея тельность на предприятиях в защиту уровня зарплаты, а также при влекали внимание общественности к интересам мобилизованных солдат, организуя их защиту. САК и Синдикалистская молодежь поддерживали контакты с «рабочими, призванными под ружье» [34]. САК решительно осудила нападение Советского Союза на Финляндию. В манифесте, опубликованном вскоре после начала военных действий, шведские синдикалисты призвали мировой пролетариат к протестам против советской интервенции, охарак теризованной как стремление к «империалистической аннексии».

«Советская Россия полностью выродилась и проводит политику открытого империалистического грабежа в союзе со злейшим вра гом мирового пролетариата и социализма — германским нациз мом», — заявляли они. Об этом, по мнению САК, свидетельство вало совместное нападение Германии и Советского Союза на Польшу, варварские бомбежки мирного населения Финляндии, отказ от любого расследования пограничных инцидентов и т.д.

«Всеми этими фактами, которые находятся в вопиющем противо речии с принципами социализма, Россия еще раз ясно проде монстрировала свой империалистический и антисоциалистический характер. Социалистический пролетариат, который должен вести борьбу против всех империалистов, против любой националисти ческой политики войны, должен сегодня направить борьбу и про тив нынешнего российского режима, как и против всех остальных государств-агрессоров, как бы они себя ни называли — демократами или фашистами». Что касается компартии, которую синдика листы определяли как «агента русского империализма» и «преда телей рабочего класса и социализма», то с ней надлежало вести борьбу «всем группам шведского рабочего движения» [35].

САК опасалась, что под угрозой интервенции оказалась и сама Швеция. Несмотря на репрессии в Финляндии, писали шведские синдикалисты в бюллетене МАТ, «шведские рабочие сегодня со гласны с финскими против грабительской политики Сталина, ра зумеется, за исключение коммунистов. Шведский народ, и рабочие в том числе, опасайся, что в следующий раз Россия нападет на Швецию, и в этих условиях понятно, что мнение, которое требует немедленного и прямого вмешательства Швеции на стороне Фин ляндии, находит в настоящее время сильный отклик в стране». В Швеции, сообщала САК, «имеется большая симпатия к борюще муся финскому народу»; в стране собирались средства в помощь Финляндии, направлялись добровольцы. Синдикалистские изда ния отправили специального корреспондента в Финляндию [36].

Хотя в подобных высказываниях нетрудно было заметить суще ственный отход от традиционной для анархо-синдикализма позиции отказа от поддержки той или иной стороны в империалистическом конфликте, официально шведские и норвежские синдикалисты продолжали выступать за нейтралитет своих стран в советско-фин- ской войне. Это не мешало им «всеми имеющимися у них силами» участвовать «в акциях помощи Финляндии, прежде всего в гума нитарной области, но также и борясь с политикой войны» [37]. Не сколько членов СУФ сражались на стороне Финляндии как добро вольцы. Однако по этому вопросу в движении не было единства. Многие в САК и СУФ считали, что дело зашло слишком далеко. В молодежной организации возникло течение, которое настаивало на традиционном антимилитаризме и рассматривало происходящее как отступление от прежних анархо-синдикалистских позиций. Результатом явился изнурительный конфликт, ставший одной из основных причин упадка СУФ в 1940-е гг. [38].

Шведская организация оставалась в этот период крупнейшей из действующих секций анархо-синдикалистского Интернационала. К концу 1939 г. в 650 местных организациях САК насчитывалось 27 873 члена. Профобъединение издавало две ежедневные газеты (в Сток гольме и Кируне), еженедельник «Арбетаре-Курирен» в Гетеборге, журнал «Синдикализмен» (раз в два месяца), отраслевые газеты работников лесообрабатывающей промышленности («Треверуин- дустриарбетарен») и строительства («Буггнадсиндустриарбетарен»). Оборот организации составил 1 550 914 крон, в ее фонде имелось 539 388 крон, включая 499 752 кроны забастовочного фонда. Были выделены средства в помощь борющимся членам (175 600 крон), беженцам в самой стране (12 511 крон), НКТ и «Международной антифашистской солидарности» (66 100 крон), в фонд солидарно сти МАТ (1950 крон) и в помощь Норвежской синдикалистской федерации (2065 крон). Осуществлялась активная агитация против вооружений, «антикризисной» политики властей и фашизма. По стоянно велась борьба за свободу профсоюзного движения и про паганда революционного синдикализма. Члены САК участвовали во многих выступлениях за повышение зарплаты, улучшение уеловий труда [39]. САК активно пропагандировала свою организацию. В течение второй трети 1940 г. Административная комиссия совмес тно с окружными комитетами подготовила не менее 22 региональ ных манифестаций. На всех собраниях обсуждались вопросы про пагандистской работы и принимались соответствующие решения. Распространялись книги, брошюры, специальные выпуски газет, расклеивались плакаты, проводились публичные собрания. Главная цель кампании состояла в привлечении новых членов.

Синдикалисты утверждали, что «в политической, экономичес кой и культурной жизни страны» нарастает «тенденция к фашизму». Военные расходы в 1939—1940 гг. составляли 51% всех государ ственных расходов, профсоюзы и предприниматели всеми силами старались не допускать забастовок, принимались временные зако ны, которые позволяли вводить цензуру и ограничивать политичес кую деятельность. Рост цен привел к снижению уровня жизни трудящихся. Тайная полиция нередко преследовала левых акти вистов, а «подрывные элементы», мобилизованные в армию (включая многих синдикалистов), содержались в особых «рабочих ротах» (лагерях).

В этой связи САК выдвинула лозунг защиты и расширения де мократии. В изданном ею манифесте указывалось: «Нельзя при влечь массы трудового народа путем ослабления демократии, но лишь путем развития существующей формальной демократии в сторону реальной демократии, то есть демократии, которая обеспечит рабочим контроль над средствами производства и плодами их собственного труда и распоряжение ими. Только если рабочие имеют право определять свою собственную судьбу в той мере, что бы иметь возможность покончить с эксплуатацией человека чело веком, демократия приобретает содержание, которое рабочие могут защищать даже ценоюхобственной жизни». САК призвала к протестам против «атак... на Демократические свободы», против субсидий милитаристам и их политического влияния, против рос та бремени, возлагаемого на трудящихся [40].

Синдикалистская федерация в Норвегии делала упор на разоб лачение фашизма, что навлекало на нее репрессии властей. Так, в начале 1940 г. в помещении органа НСФ газеты «Аларм» был про веден обыск после публикации статьи с резкой критикой Гитлера [41]. Редактор газеты Карл Танген был приговорен к году тюрьмы. В свою очередь, синдикалисты Дании крайне осторожно высказы вались о перспективах развития своего движения. Они констати ровали, что капиталистам все еще удается платить работникам зарплату, компенсирующую рост стоимости жизни, и массовые выступления против профсоюзного реформизма маловероятны, если только не скажется влияние событий в мире. Сообщалось о созда нии новой синдикалистской группы печатников, присоединившейся к движению [42].

Однако если анархо-синдикалистскому Интернационалу еще удавалось в этот первый период войны поддерживать связи в Се верной и Западной Европе, то положение в Восточной Европе складывалось намного хуже.

В сентябре 1939 г. Польша была оккупирована германскими и советскими войсками. Ведущий активист Анархистской федерации Гринберг оказался в той зоне Польши, которая была занята СССР. Арестованный советскими властями, он погиб в сибирском лаге ре. Все общественные организации, включая Союз профсоюзов (СПС), были запрещены. Лишь через несколько месяцев Секрета риату МАТ удалось на время восстановить контакт с анархо-син дикалистами, которые «пережили катастрофу» [43].

Анархисты и синдикалисты Польши приступили к реорганиза ции своих сил в подполье. Уже в октябре 1939 г. бывшие лидеры СПС К. Закжевский и Ежи Шуриг (погибли в 1941 г.) создали не легальный союз «Свобода и народ» (в 1941 г. переименован в Союз польских синдикалистов). В декабре были образованы «Боевые отделы» Союза под командованием Стефана Капущчиньского (каз нен в Варшаве 29 мая 1943 г.) [44]. В объединение синдикалистов вош ли члены СПС, Польского западного союза, Международного союза поляков за рубежом и Института просвещения и культуры им. Же ромского. В нем состояли люди с различным прошлым и разными убеждениями, включая даже бывшего генерального прокурора страны [45].

Бывшие анархисты — члены довоенного Союза профсоюзов, связанные с Пиларским (с мая 1942 г. находился в Варшавском подполье), в 1940 г. создали вместе с Зыгмунтом Дымеком группу «Борьба народа». В 1941 г. она была переименована в синдикалист скую организацию «Свобода», которая издавала газету «Дрога воль- ношчи» [46] и различные брошюры. В отличие от Союза синдикали стов, группа более критически относилась к режиму Пилсудского и ссылалась на анархистских теоретиков (Бакунина, Малатесту и др.). Во взглядах польских синдикалистов по-прежнему причудливым образом смешивались элементы социальной революционновым образом смешивались элементы социальной революционно сти и национализма. В их официальном отчете, присланном в МАТ, вся вина за развязывание войны возлагалась на немецкую сторону: ее «хотела только гитлеровская Германия», которая годами ухуд шала европейскую ситуацию, делая конфликт неизбежным. Пра вящие круги Великобритании и Польши обвинялись в стремлении к компромиссу с Гитлером. «Польская буржуазия боялась войны по своим причинам и, несомненно, предпочла бы в последний момент отступить», — утверждали польские синдикалисты. Правящие классы, по их мнению, с одной стороны, боялись обвинения в «на циональной измене», а с другой — не желали «идти на риск войны» и не верили в «неминуемость агрессии», надеясь испугать Гитлера. Никаких реальных мер по подготовке к войне они не приняли.

Напротив, утверждали синдикалисты, польская оппозиция, опиравшаяся на рабочее движение и Крестьянскую партию, счи тала, что уступки могут лишь отдалить, но не предотвратить конфликт. Рабочий класс не позволил правительству уступить.

«Решимость не принимать без борьбы диктат фашистского врага характеризовала состояние духа рабочего населения Польши...» С точки зрения польских синдикалистов, рабочий класс выступил как основная национальная сила, только он и «сознательная часть крестьянства» были «морально готовы к войне». «На сей раз бур жуазия не может обвинить пролетариат в негативных, деструктив ных действиях <...>. Обвинение в саботаже обороны Польши мы адресуем представителям правительственной системы. Это они по губили Польшу!»

Польские синдикалисты призвали к продолжению подпольной войны с Гитлером, превратив ее на втором этапе в партизанское движение, а затем — в массовое восстание. Они заявляли, что си туация оккупации «ставит рабочих, крестьян и классово-сознатель- ных польских интеллигентов перед задачей сконцентрировать все свои силы в мощном движении за свободу социально-революцион ного характера. Борьба за собственное социальное освобождение, которую народ вел против национальной буржуазии страны, долж на быть возобновлена. Ясно, что эта борьба в настоящее время тес но связана с необходимостью стряхнуть иностранное господство».

Польские синдикалисты надеялись придать движению за наци ональное освобождение «социально-революционный характер», связать его с революционной целью. Они настаивали на недопус тимости сотрудничества с «буржуазными и националистическими тенденциями» и помощи им, на необходимости «решительно отме жеваться» от этих элементов [47].

В результате освобождения должна была возникнуть новая Польша, основанная на «федеративном союзе различных нацио нальных элементов». «Нет никакого возврата к прошлому. Мы не желаем иметь ничего общего с националистическим лозунгом ре ставрации польского государства, — провозглашали синдикали сты. — Наша цель — освобождение страны и народа от любого по давления, осуществление новых форм социалистической жизни». Синдикалисты выступали за преобразование общества на революционно-синдикалистских началах: «Новая социалистическая и либертарная Польша» не должна быть «создана резолюциями соци ал-демократической партии», ей следует «избрать формы социаль ной жизни в соответствии с идеями революционного синдикализма». Синдикалисты провозгласили замену «псевдодемократического парламентаризма» и «системы старых партий» новыми органами, «выражающими народную волю», — «свободными Советами рабо чих, крестьян продуктивной интеллигенции», которым и должна была, по их мысли, принадлежать исполнительная власть. «...Толь ко синдикалистская экономическая организация, рабочие органи зации, свободные коллективы крестьян и ремесленников, коопе ративное движение и вольные ассоциации в культуре, науке и искусстве, концентрируемые в систему вольных Советов, способ ны осуществить социализм, — писали они в отчете МАТ. — Экспроприация земли, социализация фабрик, богатств недр, средств коммуникации, банков, торговли, организации образования, ради кальное осуществление аграрной реформы, контроль над произ водством и распределением благ со стороны синдикатов и эконо мических организаций, организация потребления объединенными экономическим палатами, которые должны будут включать все отрасли и коммуны, — такая глубокая трансформация новой Польши — это социальная революция. Это осуществление социа лизма посредством революционного синдикализма, который дол жен придать революционный характер польскому освободительно му движению». Такая Польша должна была, в свою очередь, стать равноправным членом «федерации свободных народов», «вольной и социалистической Европы» [48].

Принятая организацией идейно-программная декларация призы вала к ликвидации капитализма и замене его плановой либертарно социалистической экономикой «через посредство революционного синдикализма». Социализм мыслился как широкое обобществление средств производства, «регулирование всех отраслей производства

<...>, обмена и распределения экономическими организациями, такими как профсоюзы, фабричные советы, кооперативы...». Этим организациям предстояло объединиться «снизу вверх» в структуру, увенчанную Центральным экономическим советом. Политический строй «Народной Польши» должен был основываться на «союзе самодеятельных, вольных общин, управляемых представителями, избранными на свободных выборах всеми трудящимися». На мес то государственной бюрократии должны были прийти делегаты от самоуправлений. «Польские трудящиеся массы, — говорилось в документе, —не будут добиваться исполнения этих требований от государства. Они осуществят их сами <...>, поднимая под черно красными флагами революционную борьбу за свое право на са моуправление». В то же время польские синдикалисты сохрани ли верность ряду прежних националистических представлений. Их центральной идейной категорией оставалось понятие «народ-на- ция», то есть трудящийся класс, образующий этнотерриториальную целостность, а границы страны предполагалось расширить до Одера и Балтийского моря при сохранении на Востоке границ 1939 г. Синдикалисты пропагандировали также создание «славянского союза» в Центральной Европе [49].

В Чехословакии германская оккупация свела на нет все планы по организации синдикалистской Всеобщей конфедерации трудя щихся. Секретариат Интернационала потерял с организаторами движения всякую связь, и до конца войны она так и не возобно вилась [50]. Крайне нестабильными оставались контакты с анархо- синдикалистами Болгарии. В 1940 г. в страну было переправлено несколько экземпляров пресс-бюллетеня МАТ, в 1942 г. всякая связь с болгарскими единомышленниками прервалась из-за воен ной цензуры [51].

Новый этап Второй мировой войны, начавшийся со вторжения германских войск в Данию и Норвегию (апрель 1940 г.), а затем —в Бельгию, Нидерланды и Францию (май 1940 г.), разрушил структу ры анархо-синдикалистского Интернационала в Западной Европе. ВДании германская оккупация и тяжелые экономические труд ности парализовали деятельность анархо-синдикалистов, хотя по пытки продолжать работу оппозиционных групп внутри профсою зов продолжались. Отдельные синдикалисты приняли участие в движении Сопротивления. Связи с Секретариатом МАТ прервались [52]. Вторжение нацистских войск в Норвегию сорвало проведе ние первого с 1924 г. конгресса НСФ, намеченного на май 1940 г. [53]. После начала германской оккупации газета федерации «Аларм» вышла только один раз. В этом номере, в частности, говорилось:

«Дьявольские и кровавые силы империализма лютуют в нашей стране... Мы знаем, что стали сейчас полем действия тиранической державы, самой жестокой из всех, которые когда-либо существо вали на свете. Тирании, которая несет нам бомбы и гранаты, угнетение, концентрационные лагеря, пытки и казни. Оккупация Норвегии — это акт политики великих держав, который ясно демонстрирует нам, чего стоят дипломатические документы. Гос пода, которые подписывают эти документы, придерживаются их, только если они соответствуют их интересам. Официальное рабочее движение, предав интернационалистский и либертарный со циализм, дало лишь оружие в руки этим господам». В статье выра жалась уверенность, что, несмотря на вероятный запрет газеты нацистами, «дух и идеи революционного синдикализма никогда не умрут! Они будут жить, чтобы завоевать мир, авангард этой вели кой армии свободы, которая в один прекрасный день разрушит нынешнюю преступную систему» [54]. Позднее нацисты захватили помещение НСФ; газета «Аларм» перестала выходить [55].

В Нидерландах в условиях нацистской оккупации легальная де ятельность анархо-синдикалистского НСП прекратилась. Секрета риат МАТ отмечал, что связь с голландскими товарищами прерва на и рабочие организации страны должны действовать «новыми методами» [56].

Сразу после германского вторжения голландские власти распо рядились арестовать ведущих «радикалов», среди которых были председатель НСП А. де Йонг и редактор анархистского ежене дельника «Де Арбейдер» Дерк Плугер. Вскоре они были освобож дены — еще до того, как войска Германии полностью оккупиро вали страну. Оккупационный режим 16 июля 1940 г. официально запретил НСП, Нидерландский секретариат труда и организации антимилитаристского движения. Газета «Де Синдикалист» была закрыта.

Большинство рабочих союзов, входивших в НСП, перестали существовать. Дольше других проявляло активность небольшое объединение муниципальных работников энергетических служб Амстердама «Вперед», в котором насчитывалось около 70 членов. В феврале 1941 г. оно приняло самое деятельное участие в движе нии протеста против преследования евреев голландскими нациста ми и оккупационными властями. Это движение переросло в мощную всеобщую стачку; голландские анархисты оказывали помощь ее участникам и тем, кто пострадал в результате ее подавления, собрав на эти цели сотни гульденов. Председатель объединения «Вперед» Йозеф Каспер Прим выпустил открытый манифест, при зывавший работников общественных служб к борьбе против реп рессий в отношении евреев. Он убеждал оказывать помощь уволен ным коллегам еврейской национальности. Прим был арестован за «антигерманскую пропаганду», но благодаря умелому адвокату он получил сравнительно мягкий приговор — 4 месяца тюремного заключения. В мае 1941 г. оккупационные власти запретили объединение «Вперед» и разгромили его. Председатель организации Ян Хендрик Гюльен и секретарь Питер Хоогваут были ненадолго аре стованы, но позднее освобождены.

Большинство нидерландских анархистов, подобно многим ле вым коммунистам и социалистам, заняли в отношении Второй мировой войны позицию, которая получила название «Третий фронт», точнее, «Третья сторона». Они не желали поддерживать ни германский блок, ни союзников по антигитлеровской коалиции, поскольку все воюющие силы являлись капиталистическими и ми литаристскими. Мировой войне анархисты противопоставляли лозунг интернационального социализма. Однако в борьбе с ней они предпочитали ненасильственные действия, такие как отказ от со трудничества с оккупантами и властями, неповиновение, бойкот, распространение критических материалов и изданий, ведение устной агитации, укрывание людей, перешедших на нелегальное по ложение и т.д. В таких действиях активно участвовали и анархо- синдикалисты. Так, амстердамский кондуктор трамвая Луи Мунури отказался предоставить германским солдатам предписанные льго ты на проезд. А. де Йонг, сам ушедший зимой 1942 г. в подполье, помогал организовать укрывание евреев.

С конца 1941 г. бывшие члены НСП оживили прежние связи. Начали проводиться регулярные встречи в сельской местности, а в 1942 г. анархо-синдикалисты приступили к изданию и распрост ранению листовок. Активную роль в возрождении подпольной организации играл Мартин Паулиссен (арестован в январе 1945 г.). Он восстановил связи с жившим в Бельгии анархо-синдикалистом Аугустом Руссо, и оба они под видом частной переписки установи ли широкий круг контактов с различными активистами и нелегаль ными группами. Анархо-синдикалисты сотрудничали прежде все го с другими леворадикальными подпольными организациями «Третьего фронта» — союзом «Спартак», который стоял на позици ях коммунизма беспартийных рабочих Советов, и группой «Искра», созданной в 1941 г. анархистами, антимилитаристами и левыми социалистами.

В августе 1944 г. анархо-синдикалистам удалось начать выпуск нелегальной газеты «Арбейдерс-Эенхейд» («Рабочее единство») тиражом в 250—400 экземпляров. Группа действовала особенно активно в Амстердаме и Твенте, призывая к созданию рабочих Советов. Позднее стала издавать газета «Бедрайфсгемееншап» [57]. Впоследствии голландские синдикалисты приняли участие в новом движении за создание объединенных профсоюзов, безуспешно на деясь вырвать их из-под контроля политических партий [58].

В Бельгии после оккупации все либертарные организации пре кратили свою деятельность. Связь между бельгийскими анархо- синдикалистами и Секретариатом МАТ была прервана [59]. Анар хистское движение перестало существовать как связное целое. Некоторые активисты пали жертвой арестов и депортации, другие бежали во Францию, Британию или другие страны, третьи жили в бездеятельности; были и такие, кто участвовал в Сопротивлении или, наоборот, сотрудничал с оккупационными властями. Извест ный анархист-антимилитарист Эм Дэй продолжал укрывать бежен цев и помогал им покинуть страну через сеть, которая простиралась вплоть до Южной Америки [60].

С вторжением германских войск во Францию прекратила свое существование, как организация, и французская секция Интерна ционала — РСВКТ. Нормальная организационная жизнь стала невозможной, и активисты, как заявил Секретариат МАТ, «были вынуждены искать новые пути и возобновить работу на новых ос новах». Секретариат высказывал надежду на то, что «французский народ со всеми своими революционными и либертарными тради циями не будет долго поддерживать тоталитарный режим, который создается в стране» [61]. Прямые связи французских анархо-синдикалистов с единомышленниками в других странах были парализова ны германской цензурой. Однако некоторые из активистов пыта лись продолжать действовать и бороться [62], в первую очередь, в Парижском регионе. Делались попытки наладить контакты с дру гими организациями [63].

В августе 1940 г. власти Швейцарии пресекли всякую активность женевской группы, которая поддерживала контакты с МАТ, и пре кратили издание ее органа «Лё Ревей анаршист». В последнем но мере газета выразила протест против закрытия и наступления «но вого порядка христианства, корпоративизма и социального мира». Группа заявила, что не отказывается от своих убеждений и не на мерена прекращать деятельность, но будет продолжать небольшие публичные акции в ожидании того времени, когда сможет органи зовать крупное выступление [64]. Швейцарские анархисты стали из давать нелегальную ежемесячную брошюру (практически — про должение издания «Ревей» без заглавия). В ней содержался анализ ситуации в стране в свете наступления реакции под предлогом «борьбы с большевизмом», в то время как большинство населения страны опасалось «скорее Гитлера и Муссолини, нежели России». Анархисты утверждали, что лишь они имеют право критиковать большевизм с принципиальной точки зрения, тогда как реакцион ная буржуазия адаптировалась к тоталитарным режимам и стала прибегать к методам, не менее террористическим и кровавым, чем большевистские. Пугало большевизма призвано лишь привлечь сторонников наци-фашизма, считали анархисты Швейцарии. В Швейцарии действовал «Комитет помощи интернированным во Франции» испанским беженцам [65]. Луиджи Бертони поддерживал итальянских анархистов, которые жили в Пьемонте, Ломбардии и Марке и создали подпольное антимилитаристское движение «Про играть, чтобы победить». Его участники распространяли нелегаль ную литературу [66]. Но в самой Швейцарии в целом к 1945 г. анар хистское движение, по существу, было подавлено [67].

Разгром западноевропейских и северных (кроме САК) секций Интернационала не изменил прежнюю позицию Секретариата МАТ, которая сводилась к трем основным положениям: войны порождаются капитализмом; фашизм — это «враг номер один»; покончить с войной можно только революционным путем.

Секретариат настаивал, прежде всего, что война —продукт ка питалистического строя. «Мировой капиталистический порядок несет в своем чреве причины войны, — говорилось в манифесте МАТ «Рабочий класс и война» (апрель 1940 г.). — Капитализм и война неразделимы. Под руководством капитализма длительный мир существовать не может. Противоречия в интересах империа листических государств и их тенденция к консолидации и укрепле нию своих экономических позиций порождают и сохраняют антаго низм, который находит свое выражение во все большем количестве вооружений и в подготовке к войне, что в конечном счете фаталь но и приводит к ней. Войны не порождаются идеологическими причинами, они не ведутся за свободу народов, за демократию или за обеспечение мира. Речь всегда идет, в первую очередь, об империалистических интересах и позициях господствующих классов».

В то же самое время Секретариат утверждал, что именно «круп ные диктаторские государства — Германия, Италия, Россия и Япо ния» в первую очередь «представляют агрессивность в политике великих держав». «Французский и английский капитализм обнару жили, что их экономические и колониальные позиции все больше подвергаются угрозе со стороны диктатур»; они пытались прово дить «политику уступок», пассивно вели себя в отношении Чехо словакии, помогли разрушить Испанскую Республику, но это так и не смогло «уменьшить противоречия империалистических инте ресов» и «жадность диктаторских государств».

Таким образом, из анализа Секретариата МАТ следовало, что в мировой войне в принципе виновен капитализм как таковой, но все же непосредственная вина за ее начало лежит на диктатурах. Однако Секретариат по-прежнему не призывал к поддержке демо кратических режимов. «...MAT обращается к трудящимся всего мира с призывом к общей борьбе против войны и против ее под жигателей», — говорилось в манифесте. С точки зрения Секрета риата, трудящиеся не должны были верить в «лживую демократию» буржуазии, не способную «сопротивляться реакционным силам», но им следовало бороться с проявлениями фашизма и фашистски ми тенденциями: «Фашизм и нацизм должны быть разгромлены повсюду, где они появляются, причем любой ценой. Такова одна из самых важных задач в настоящий момент».

Вместо поддержки демократических режимов трудящимся сле довало «усилить свою борьбу против капитализма до последней крайности». За войнами всегда следовали социальные взрывы, на поминал Секретариат МАТ, и именно так будет и с настоящей войной. «...От рабочих всех стран зависит, в каком направлении будет развиваться преобразование общества, которое станет последстви ем войны. Рабочие должны позаботиться... о том, чтобы капита лизм, ослабленный бесплодными военными усилиями, не получил новую отсрочку, чтобы оправиться и вновь консолидировать свои силы после этой войны. Когда военная пляска смерти закончится, рабочие всех стран должны быть готовы построить новый мир пос ле полного разрушения капитализма —новый интернациональный строй, основанный на революционных, либертарных и социалис тических принципах», отстаиваемых МАТ [68].

В мае 1940 г. Секретариат МАТ вновь выразил надежду на то, что анархо-синдикализм, несмотря на войну, «переживет эту ужасную эпоху мировой истории», после которой «должно быть создано новое общество —новый мир, освобожденный от капиталистичес кой системы и всех ее следствий, то есть фашизма, наемного раб ства, милитаризма и войны». В этом созидании, заявляла МАТ, революционному синдикализму предстоит «сыграть важную роль». Секретариат призывал анархо-синдикалистов в оккупирован ных Германией странах (Голландии, Бельгии, Норвегии) продол жать борьбу и «организационную работу в формах, навязанных новой ситуацией и обстоятельствами», объединиться с немецкими трудящимися и направить свою борьбу против фашизма и войны.

«В конце концов, победа будет за нами!» — заявляла МАТ.

В связи с распространением войны на весь Европейский кон тинент, Секретариат МАТ признавал, что стало «крайне трудно поддерживать связи с секциями, входящими в наш Интернацио нал». Он призвал товарищей во всех странах помочь в этом деле и по возможности присылать информацию о положении своих opraнизаций, своих действиях и общем состоянии рабочего движения, обещая, со своей стороны, пытаться рассылать эту информацию секциям и другим «товарищам, с которыми Секретариат поддержи вает связь» [69].

Однако паралич деятельности европейских секций и трудности в поддержании связи были не единственными проблемами. В ми ровом анархо-синдикалистском движении углублялись разногла сия. ФОРУ, ФОРА и АКАТ не были согласны с подходом в духе «меньшего зла». Они продолжали настаивать: альтернативой фа шизму является не буржуазная демократия, а только социальная революция. В соответствующем документе АКАТ указывалось, что «трудящиеся должны защищать свои свободы и демократические права. Во всех странах трудящиеся должны вести эффективную борьбу против национального и международного тоталитаризма всеми средствами, какими они располагают. Но они должны это делать только в интересах их собственного класса, с единственной целью — служить социальному освобождению, и при этом исполь зовать методы классовой борьбы». Превращение в «буксир внут ренней политики буржуазных демократий» документ оценивал как «преступление против дела рабочего движения», поскольку эта практика может привести только к утрате «последних прав и вся ких свобод» и к капитуляции «перед государством и буржуазией, всегда склонными стать тоталитарными». «...Иллюзия буржуазной демократии... — подчеркивала АКАТ, — ведет к фашизму» [70].

После начала Второй мировой войны уругвайская ФОРУ выс тупила против поддержки какой-либо из воюющих сторон. В ан тивоенном манифесте, выпущенном входившим в нее союзом рабо- чих-шоферов, говорилось: «Мы не за фашизм и не с демократиями. Ведь первый представляет собой открытое варварство, а другие носят маску для незнающего мира». Войны, заявляли рабочие- анархисты Уругвая, ведутся в интересах капиталистических прибы лей. Трудящимся они несут только новые тяготы, жертвы и эконо мические трудности. «Что мы должны сделать против войны? Единственный ответ — социальная революция!» ФОРУ призвала трудящихся не верить «ни в фашизм, ни в демократию, ни в дру гую форму фашизма, чей высший шеф зовется Сталин»: «Боритесь с фашизмом! Ни фашизма, ни демократии, против их обоих! Кто бы из них ни победил, победителем всегда останется капитализм. Кто бы ни проиграл, проигравшим всегда останется народ. Да, мы должны быть на стороне немецкого народа, а не его тиранов. Мы надеемся на восстание немецкого, польского, чешского народов против провокаторов! Против войны «социальная революция» [71].

После поражения Испанской революции, латиноамериканские рабочие-анархисты инициировали дискуссию о принципах и так тике МАТ. Они утверждали, что в Интернационале наметился от ход от его основополагающих идей, от прямого действия и борьбы против государственнического принципа. Так, орган ФОРУ, газета «Солидаридад», комментируя решения конгресса МАТ в Пари же (1938 г.), отмечала, что между ФОРУ и международной Ассоциацией существуют, во-первых, изначальные идейные расхождения, а во-вторых, разногласия, «касающиеся возможностей сотрудниче ства» с организациями, не разделяющими представление о либер тарной цели рабочего движения. ФОРУ повторила вновь традици онную «фористскую» позицию: рабочие союзы не могут быть основой структуры общества будущего. «...Рабочие организации, несравненное оружие в борьбе против эксплуатации в том случае, если они вдохновляются идеями прямого действия, и весьма цен ное средство пропаганды наших идей освобождения, пока существуют системы эксплуатации и власти, должны исчезнуть после того, как будет разрушена система государства, чтобы освободить путь для других форм социальной жизни людей». «МАТ, —утверж дала ФОРУ, — наоборот, против идейной и, тем самым, анархист ской организации рабочего движения и провозглашает, что орга низация будущего общества должна осуществляться на основе нынешних экономических организаций пролетариата». С другой стороны, возможности для взаимодействия с МАТ в области прак тического осуществления либертарных идей значительно сократи лись, поскольку среди ее секций произошел «поворот к реформиз му и этатизму».

В письме, направленном в Секретариат МАТ 9 января 1939 г., ФОРУ подчеркивала, что «не видит в экономических организаци ях зародыш будущего общества», но «считает их всего лишь сред ствами, способными заставить капитализм пойти на уступки и осу ществить улучшения положения трудящихся, а также средствами, которые позволяют трудящимся ежедневно тренироваться в непос редственной борьбе за укрепление связей и солидарности между ними. ФОРУ видит в экономических организациях подходящую сферу для пропаганды анархистских идей и истолкований, которые дадут трудящимся возможность, когда созреет время, приступить к работе по преобразованию и созданию новых социальных основ, пока в обществе не будет осуществлено полное освобождение». В другом письме в Секретариат МАТ от 15 июня 1939 г. ФОРУ вновь повторяла, что рабочие союзы, органы борьбы против государства и капитала и силы, придающие импульс революционному действию, если они руководствуются анархистскими идеями, после победы революции «должны исчезнуть и быть заменены новой организацией народов, освобожденных революцией». Попытки сохранить эти органы в качестве руководящих, в период револю ции или после нее, означали бы «только сохранение в новой фор ме ныне существующей системы авторитета с ее насилием и влас тью человека над человеком» [72].

Что касается вопросов тактики, ФОРУ выступила с резкой кри тикой резолюции чрезвычайного конгресса МАТ 1937 г., в которой Секретариату давалось поручение установить контакты с реформи стской Международной федерацией профсоюзов для проведения совместной всемирной рабочей акции в поддержку борющейся Испании. Конференция делегатов ФОРУ (апрель 1938 г.) подтвер дила традиционное отрицательное отношение к взаимодействию с политическими силами: «Относительно альянсов с враждебными тенденциями, обсуждаемых в рядах Интернационала, решено со хранить нашу позицию отказа от любого соглашения с теми, кто осуществляет в рабочем движении свою пагубную капитулянтскую работу». В письме в Секретариат МАТ от 15 июля 1939 г. ФОРУ подчеркнула, что такое соглашение о совместном действии и аль янсе с авторитарной и реформистской организацией, с теми, «кто подчиняет рабочее движение своей цели — завоеванию государ ства», может быть достигнуто только «на почве уступок и отказа от собственных идей». Невозможно объединить усилия движения, стремящегося завладеть государственной властью, и движения, которое хочет уничтожить государство. ФОРУ, говорилось в пись ме, прибегает исключительно к методам прямого действия и ведет в рабочем движении борьбу со всеми политическими тенденциями и с принципом авторитета во всех его проявлениях [73].

Секретариат МАТ настаивал, в свою очередь, на разнообразии мнений в рамках анархо-синдикалистского Интернационала, заяв ляя, что «определенные тактические и принципиальные различия» не должны «помешать доверительному сотрудничеству» в рядах организации и могут даже иметь «положительные последствия», придавая стимул идейным дискуссиям. Секретарь Джон Андерссон категорически отверг обвинения в отходе организации от ее основ ных принципов, провозглашенных на учредительном конгрессе в Берлине в декабре 1922 г.: «МАТ никогда не была анархистским Интернационалом, и тем более не является им сегодня, хотя в принципе она имеет немало общего с анархистскими идеями». В то же самое время МАТ и составляющие ее экономические организа ции имеют в своей борьбе «ясную социалистическую цель». Андерссон повторил преобладавшее среди европейских анархо-синдикали- стов мнение о том, что синдикаты служат не только средствами борь бы с государством и капиталом, но и «органами социалистической реконструкции общества после революции». А поскольку борьбу ведет, прежде всего, рабочий класс на своих рабочих местах, то победа невозможна «без революционного единства всего рабочего класса» [74].

Соответственно Андерсон отрицал, что, приняв решение о кон тактах с Международной федерацией профсоюзов, МАТ отказалась от своих принципов. Он повторил прежнюю позицию, утвержден ную САК еще в первой половине 1930-х гг. Конечно, «если речь идет о непосредственной борьбе за революционное преобразование общества», то осуществление единого фронта с другими сектора ми рабочего движения представляется «абсолютно невозможным».

«Но если речь идет о повседневных актуальных требованиях, об акциях за зарплату, сокращение рабочего времени, о борьбе против реакционного законодательства, против войны и милитаризма или же о солидарности с жертвами диктатур, то сотрудничество с дру гими организациями возможно; оно желанно и плодотворно». При этом анархо-синдикалисты обязаны «всегда быть во главе борю щихся рабочих, благодаря энергичному и решительному поведе нию, и приложить все свои усилия к тому, чтобы направить эту борьбу в сторону наших идей, чтобы завоевать доверие рабочих в пользу нашего дела». Приняв решение об обращении к Междуна родной федерации профсоюзов, настаивал Андерссон, конгресс МАТ имел в виду именно вопрос, имевший непосредственную актуальность, тем более что в профсоюзах, состоящих в этом меж дународном объединении, было представлено большинство рабо чих. К тому же речь шла об акции прямого действия — организа ции бойкота кораблей и товаров из Италии, Германии, Португалии, Японии, Бразилии и других потенциально фашистских государств. Генеральный секретарь напомнил о том, что статуты Интернацио нала разрешают сотрудничество с другими организациями рабочего движения в борьбе за решение конкретных задач и отвергают лишь альянсы с политическими партиями [75].

Однако уругвайские и аргентинские анархисты были не одино ки в своей критике линии Секретариата. В их поддержку высказа лось и немалое число европейских либертариев. Так, находившийся во Франции испанский анархист Бениньо Бехарано написал ста тью, в которой вступал в полемику с ответом Секретариата на ар гументы ФОРУ (статья была опубликована в испанской газете «Культура пролетариа», которая издавалась в Нью-Йорке). Бехарано соглашался с точкой зрения южноамериканских анархистов: профсоюзы не являются самодостаточными и не могут руководить новым обществом, поскольку это было бы «продолжением нынеш ней авторитарной системы». Он заявлял, что ни в коем случае не следует «смешивать либертарный коммунизм с доступным для всех синдикализмом, который поддерживается МАТ в настоящее время» и «находится в полном противоречии» со статутами Интерна ционала. «...Нынешний Секретариат МАТ, защищая свой син дикалистский тезис, забывает о том, что в случае, если общество откажется от всей экономической власти в пользу синдикатов, бу дет практически невозможно найти однородную форму управле ния, поскольку рядом окажутся либертарные синдикаты и другие, придерживающиеся марксистской тенденции и тоже стремящиеся провести свою точку зрения». В качестве доказательства Бехарано ссылался на испанский опыт, который, по его мнению, показал, что рассчитывать на синдикаты как орган социалистического преоб разования было ошибочно, поскольку пришлось считаться с реформистским ВСТ и т.д. «...Секретариат МАТ забывает об опыте в Испании, где эти теории получили наиболее серьезный удар в мо мент, когда они столкнулись с реальностью. Это не только привело нас к поражению, но и остается для нас историческим уроком, ко торый мы никогда не должны забывать, если хотим избежать повто рения тех же самых ошибок», — подчеркивал испанский анархист [76]. Андерссон в ответ вновь цитировал статуты и Декларацию принципов МАТ, стремясь доказать, что Секретариат не выступил ни с каким новым истолкованием, но в вопросе о роли «экономи ческих организаций трудящихся» выражает «мнение МАТ как та ковой, мнение, которое со всей ясностью было выражено на учре дительном конгрессе нашего Интернационала в декабре 1922 г. в Берлине» и соответствует*«идеологии МАТ». «Почему же синдика ты, ориентированные в либертарном духе, не могут по мере возмож ности осуществить либертарный коммунизм? —вопрошал он. — Мы не видим никаких причин к этому. Трудящиеся, объединенные в свои организации по месту работы, имеют, по меньшей мере, та кие же возможности для строительства нового общества, как и дру гие формы организации». Более того, новое общество предпола гает организацию нового аппарата производства, и было бы естественно, если бы эту задачу выполняли «организации, создан ные самими производителями», с помощью организационных средств, «созданных ими самими». Это и позволило бы, по мнению Андерссона, поставить «на место управления людьми» «админис трацию вещами». Он выражал надежду, что «федералистская позиия» МАТ и ее «постоянная борьба против любой диктатуры и любого господства» послужат при этом гарантией от бюрократии и нового классового господства.

Речь идет, разумеется, о либертарных синдикатах, о рабочем движении, осознавшем свою миссию, а не о государственнических профсоюзах, которые «не способны выполнить социальную кон структивную задачу». Генеральный секретарь МАТ отверг ссылки на испанский опыт, оправдав уступки ВСТ тяжелым положением испанского движения. «Либертарное движение в Испании по при чине жестокой борьбы против Франко столкнулось со столь боль шими трудностями, что никто не мог бы требовать от него прове дения стопроцентно анархо-синдикалистской линии, —утверждал Андерссон. — В существовавших в этой стране условиях такая ли ния не могла быть соблюдена. Но если бы удалось выиграть войну против Франко, в этом случае мы не сомневаемся, что в стране имелись бы возможности для либертарного развития» [77].

В поддержку своей позиции в отношении фашизма и демокра тии Секретариат МАТ привел статью другого испанского анархи ста — бывшего директора газеты ФАИ «Тьерра и либертад» Сола но Паласиоса, также опубликованную в «Культура пролетариа». Паласиос решительно взял под защиту характеристику фашизма как «врага номер один» и принцип демократии: «В противовес те ории меньшинств —теории фалангистов и большевиков, мы долж ны признать принципиально логичной и справедливой теорию демократии, — утверждал он. — Нам возражают, что этой демократии нет ни во Франции, ни в Англии, ни в Мексике, ни в Чили и т.д., и это, возможно, так, поскольку принцип демократии основан не на реалиях, а на теории, но как бы то ни было, мы не можем рассматривать демократию как фашизм». Более того, он по существу, об винил сторонников традиционного анархистского подхода ни мно го ни мало как в предательстве. Поскольку «победа фашизма была бы катастрофой с ужасными последствиями», заявлял он, «форма, в которой многие товарищи сегодня говорят и пишут, означает, что они на практике работают против своего собственного дела» и «го товы стать инструментами пропаганды будущих диктаторов». Рез кость и оскорбительность этих нападок Паласиоса выходила за пределы того, что обычно дозволялось в рамках дискуссий в Ин тернационале. Секретариат МАТ вынужден был осторожно заме тить, что воспроизводит эти идеи «как вклад в дискуссию», вызван ную манифестом МАТ о войне [78].

Аргументы сторонников революционного синдикализма и де мократии не убедили южноамериканцев. С 22 по 30 марта 1941 г. аргентинская ФОРА провела конферен цию делегатов в Росарио. Среди обсуждавшихся тем был вопрос о взаимоотношениях с МАТ. Была принята жесткая резолюция о приостановке отношений между ФОРА и международной органи зацией. Решение должно было быть изучено последующим конгрессом ФОРА. Оно мотивировалось наличием серьезных расхож дений во мнениях и определенных базовых концепциях между аргентинской организацией и Интернационалом.

Секретариат МАТ направил ФОРА послание, в котором попро сил объяснить, как и каким образом МАТ, по мнению аргентинцев, изменила свою принципиальную позицию в решениях последнего интернационального конгресса. В ответе ФОРА, согласно отчету Секретариата МАТ за 1941 г., указывалось на следующие пункты:

«1. Решение МАТ стремиться к соглашению с реформистским Интернационалом профсоюзов.

2. Изменение параграфа 7 Декларации принципов; прежде всего ей (ФОРА. — В.Д.) претит следующее: “Революционный синдика лизм борется с милитаризмом и войной; он выступает за пропаган ду против войны и за замену постоянных армий, инструментов контрреволюции на службе у капитализма, рабочими милициями под контролем профсоюзов во время революции”.

3. Изменение статутов МАТ прежде всего в том, что касается пропорционального голосования.

4. Решение пригласить ФОРА участвовать в создании молодеж ного синдикалистского Интернационала» [79].

В письме, направленном ФОРА в Интернационал, в частности, говорилось: «Вступление ФОРА в МАТ, попросту говоря, всегда носило, так сказать, условный характер, поскольку мы никогда не видели в МАТ более или менее эффективную гарантию тех прин ципов, которые являюТся базовыми для нашего движения, или, скорее, того мнения, которого наше движение придерживается в отношении рабочего движения в целом. ФОРА всегда считала МАТ организацией, которая открывает для нее наибольшие возможно сти для пропаганды ее собственной концепции рабочего движения. Но ни на минуту мы не могли считать эту международную орга низацию тем органом, в котором ФОРА могла бы жить, не стал киваясь с повседневными заботами, связанными с вопросами принципа, тактической линии и доктрины в рамках самой МАТ».

«ФОРА, — заявлялось далее в письме, — всегда вела борьбу про тив идеи отдать власть профсоюзным организациям, каковы бы они ни были и какие бы доводы при этом ни приводились. Это было бы, по крайней мере, по мнению нашего движения, разноеидностью синдикализма, который присваивает себе квазиреволюци- онные качества, в противоречии с анархистскими принципами, усвоенными ФОРА. Мы тем более не можем согласиться с введе нием пропорционального голосования в Интернационале, по скольку это означало бы возмутительную несправедливость в ря дах самой МАТ. И мы не согласны с тем фактом, что нас ставят в открытую оппозицию по отношению к МАТ, предлагая создать анархо-синдикалистский молодежный Интернационал, с кото рым мы ведем борьбу в Аргентине по причине позиции нашего движения в этом вопросе» [80].

В ответ на заявление ФОРА, Секретариат МАТ сделал следую щие замечания по четырем спорным пунктам:

«1) что решение МАТ стремиться к отношениям сотрудничества с профсоюзным Интернационалом, принятое на ее Парижском конгрессе 1938 г., не противоречит статутам МАТ, но, наоборот, полностью соответствует им. Оспариваемое решение было приня то с целью вызвать международное прямое действие в помощь бо рющимся испанским рабочим;

2. что взятие рабочих милиций под контроль рабочими проф союзами согласуется с принципами МАТ, поскольку МАТ являет ся революционно-синдикалистским Интернационалом;

3. что изменение статутов в данном отношении до сих пор имело чисто теоретическое значение и что ФОРА имеет возмож ность требовать пересмотра на следующем конгрессе;

4. что приглашение, сделанное ФОРА в отношении создания молодежного синдикалистского Интернационала, основывалось на решении интернационального конгресса. Конгресс, равно как и Секретариат, сочли, что молодежь должна сама заняться организа ционной работой.

Наконец, мы выражаем надежду, что это расхождение между ФОРА и МАТ исчезнет, как только между двумя организациями вновь установятся нормальные отношения» [81].

В последующие годы ФОРА продолжала поддерживать с МАТ чисто информационные контакты [82] и вернулась в Интернационал лишь после войны, когда возмутившие ее решения были пересмот рены.

Что касается Второй мировой войны, то конференция ФОРА в 1941 г. подтвердила прежнюю линию: против всех воюющих сто рон, за социальную революцию. Война, с точки зрения аргентин ских рабочих-анархистов, шла между различными группами госу дарств и капиталистов, которые сражались за свое господство и привилегии; она никоим образом не отвечала надеждам и чаяни ям народов в борьбе за свободу и справедливость. ФОРА видела в идеологии антифашизма лишь прикрытие интересов капитала од ной из групп воюющих государств, поэтому она призвала народы мира не поддерживать войну под флагом и под предлогом антифа шизма и провозгласила лозунг: «Ни фашизм, ни антифашизм». Выступив за усиление антивоенной и антимилитаристской работы, конференция заявила: «Единственное решение против войны, про тив всех войн — это революционный союз народов!» [83].

Однако «фористам» было не до того, чтобы пытаться организо вать какой-либо самостоятельный международный центр. ФОРА по-прежнему находилась в крайне трудной ситуации, поставленная перед необходимостью сопротивляться государственной политике и законодательству, которое ставило своей целью навязать при нудительное разрешение трудовых конфликтов сверху. Это навле кало на аргентинских анархистов постоянные репрессии. Как со общала местная Федерация ФОРА в Буэнос-Айресе, многим организациям движения приходилось работать нелегально, что усу губляло организационные трудности84. Рабочие-анархисты актив но участвовали в выступлениях трудящихся против ухудшения эко номического положения, роста безработицы и правительственных мер по использованию излишков кукурузы в качестве топлива (что бы не допустить снижения цен на продовольствие)85. Но положе ние федерации осложнилось еще больше после внутреннего раско ла в начале 1943 г.86— и особенно в результате военного переворота 4 июня того же года. Военная хунта произвела массовые аресты, установила государственный контроль над профсоюзами, закрыла помещения ФОРА и рабочие библиотеки. Вплоть до 1945 г. Феде рация вновь была вынуждена работать нелегально [87].

Линия Секретариата МАТ встретила поддержку в Южной Аме рике лишь со стороны чилийской секции — Всеобщей конфеде рации труда (ВКТ), в которой также развернулись дискуссии по фундаментальным вопросам революции и рабочего движения [88]. Анархо-синдикалисты Чили все больше отходили от традиционной линии южноамериканских товарищей, сближались с европейским синдикализмом. «Мы стремимся к управлению синдикатами всей страной, к синдикальной экономике, в которой работники физи ческого и умственного труда организуют производство и распреде ление», — поясняла газета ВКТ «Виа нуэва» [89]. В отношении при шедшего к власти в стране в 1938 г. правительства Народного фронта руководство Конфедерации заняло прагматические пози ции. Организация «делала все возможное для практического со трудничества с Народным фронтом. Она даже направила важные памятные записки министрам правительства по различным обще ственным проблемам». Как пояснялось в сообщении ВКТ Секре тариату МАТ, Конфедерация пошла на это, «поскольку хотела все ми силами избежать того, чтобы развитие в Чили пошло по пути Испании после февраля 1936 г.» [90]. В ответ ФОРУ и ФОРА обвиня ли ВКТ Чили в реформизме.

Однако реальная политика правительства Народного фронта разочаровала чилийских анархо-синдикалистов. Через год после прихода левых партий к власти ВКТ констатировала, что народ обманут. Она сетовала на то, что пролетариат все больше теряет свою способность к борьбе, что профсоюзные лидеры помогают «умиротворять» стачки, передавая решение вопросов на арбитраж властей. В сообщении Секретариату МАТ чилийские синдикалис ты признавали, что профсоюзы ВКТ занимали чисто оборонитель ные позиции, в то время как перед лицом угрозы фашизма необ ходимо придать им «повстанческий характер», способность к «открытой революционной борьбе» [91]. Оставаясь в рабочем движе нии страны в меньшинстве, чилийские анархо-синдикалисты сумели расширить свое влияние среди трудящихся столицы — кир пичников, строителей и печатников, а также пытались сплотить наемных работников в более широкое объединение, независимое от политических партий, — группы «синдикального авангарда» на местах и «Национальный экономический фронт» на общенацио нальном уровне. Конфедерация вела агитацию против фашизма и «политической демагогии» и добивалась осуществления серьезных мер по перераспределению общественных благ. Она предлагала сократить число чиновников и урезать жалованье наиболее высо кооплачиваемым из них, ревальвировать национальную валюту, превратить крупные частные и государственные поместья в коллек тивные хозяйства, снизить налоги на трудящихся, развернуть широкую программу строительства и развития образования. ВКТ под держала забастовочные выступления печатников в 1940 и 1944 гг., стачку рабочих кожевенной промышленности в 1945 г. В последний год войны ВКТ организовала успешную общенациональную заба стовку солидарности печатников и штукатуров, к которой присое динились и многие рядовые члены реформистских союзов. Но чи лийская организация работала, по существу, в полном отрыве от анархо-синдикалистского движения других стран. Контакты с Секретариатом МАТ сводились лишь к обмену информацией, а в 1945 г. прекратился и он [92].

Реально связанной с Секретариатом Интернационала остава лась лишь шведская секция САК. Созванная после германского нападения на Данию и Норвегию национальная конференция орга низации (апрель 1940 г.) приняла два манифеста. Один из них был посвящен вопросу о рабочем классе и войне. В нем указывалось, что «САК подтверждает свою принципиальную позицию против войны и милитаризма, за мир между народами, подчеркивая свое желание продолжать борьбу за преобразование общества, на кото ром только и может покоиться будущий мир». Синдикалисты об виняли великие Западные державы в том, что они пожертвовали малыми странами в собственных эгоистических интересах, под твердив тем самым, что «капитализм и государственная система являются врагами свободы, мира и человечества» и всегда «вызы вают войну». САК настаивала на сохранении нейтралитета Швеции и заявляла о необходимости бороться с фашизмом повсюду и с реакцией в собственной стране, защищая демократические права и свободы, поскольку «демократия имеет позитивную ценность для борющихся трудящихся». Она возлагала надежды на то, что «Евро па выйдет из войны другой, чем она в нее вступила», что рабочие смогут «навсегда похоронить капитализм, империализм и милита ризм» и утвердить новый социальный строй.

Во втором манифесте содержался призыв к шведским рабочим сопротивляться наступлению реакции в собственной стране. Син дикалисты предупреждали о необходимости проявлять бдитель ность перед лицом фашистских элементов и агентов нацистов в самой Швеции, чтобы «скорейшим образом принять все возмож ные меры для эффективной ликвидации вероломной деятельнос ти этих людей». В то же самое время следовало активно отстаивать и защищать демократические права и свободы. Перед лицом все более активного вмешательства государства в экономическую жизнь, рабочий класс должен был, по мнению САК, стремиться к эффективному контролю за деятельностью государственных чи новников в своих интересах, к организации через свои собствен ные органы справедливого распределения необходимых благ, к тому, чтобы пресечь спекуляцию и т.д. Синдикалисты потребова ли более справедливого распределения налогового бремени, недо пущения снижения зарплаты по сравнению со стоимостью жизни.

«На каждой фабрике, на каждом рабочем месте рабочие и их организации должны установить тесный контакт между собой и следить за тем, чтобы потребители не были обмануты и не подвергались эксплуатации и чтобы спекулянты не могли действовать, — гово рилось в документе. — Более чем когда-либо, рабочие страны дол жны действовать едино и солидарно...» Поэтому САК призвала рабочих, состоящих в реформистских организациях, высказаться засотрудничество и заявила, что, в свою очередь, «готова иницииро вать честное и энергичное сотрудничество», невзирая на идеологи ческие различия. Одновременно конференция САК одобрила ряд мер против «большевистской инфильтрации»93. Призывы шведских синдикалистов остались тщетными.

С распространением войны в Европе Швеция оказалась в во юющем окружении. По оценке синдикалистов, она превратилась в единый военный лагерь или, скорее, в укрепленное «благотвори тельное учреждение», поскольку вооружения финансировались из крупных сумм денег, взятых «почти исключительно из кармана ра бочих масс». Заработная плата сокращалась. «Развитие демократи ческой Швеции, — утверждали синдикалисты, — также все боль ше направлялось в сторону тоталитаризма». Эти тенденции они усматривали в издании законов, «которые все больше и больше сокращали общественные права», и в принятии мер, призванных «помешать профсоюзному движению с помощью непрерывной серии декретов, которые делают невозможной классовую борьбу». Однако САК продолжала профсоюзную, издательскую и агитаци онную работу. Ее пропаганда была направлена, в первую очередь, против реакционных и фашистских сил, против ограничения прав на забастовки и собрания и ограничения свободы печати. Син дикалисты критиковали власть профсоюзной бюрократии. Они протестовали против роста милитаризма и вооружений, против «на ционального единства» между рабочими и капиталистами и пропа гандировали классовую борьбу и синдикализм, добиваясь повыше ния заработной платы. Ряд номеров синдикалистских изданий «Арбетарен» и «Арбетарекурирен» был конфискован полицией. Од нако в целом организация работала без существенных преследова ний со стороны властей. Тем не менее ее численность продолжала медленно, но неуклонно снижаться: с 23 440 в конце 1941 г. до 21 903 человек в конце 1944 г. [94].

Международная деятельность Интернационала была полностью парализована войной. Утратив всякие контакты друг с другом, анархо-синдикалисты европейских стран пошли самыми разными путями.

Испанские анархисты после проигранной гражданской войны пребывали в состоянии глубокого раскола — на сторонников про должения сотрудничества антифашистских сил и тех, кто выступал за возвращение к традиционным анархистским позициям и против участия в каких-либо коалиционных антифашистских или респуб ликанских властных структурах. После лета 1940 г. Генеральный совет Испанского либертарного движения (ИЛД) распался. Значительной части испанских анархистов удалось эмигрировать из Франции в страны Американского континента, многие подверг лись арестам и иным формам репрессий. Во время встречи Гитле ра и Франко на франко-испанской границе анархисты Доминго Ибарс и Канильяс попытались убить обоих диктаторов, но их по пытка не удалась. По утверждениям британского либертария А. Мельцера, в подготовке покушения принимали участие также французские и немецкие либертарии [95].