16. В будущее, с ясным сознанием

Опасное упрямство техноутопистов

Невежество в отношении природы кризиса человечества представляет собой большую опасность. Осознание этой опасности и заставило меня взяться за написание книги. Невежество может быть побеждено только заменой парадигм. Старая парадигма приводит к мнимым "решениям", только ухудшающим ситуацию. В заключительной главе, поэтому, я хочу еще раз обрисовать пропасть между общепринятыми взглядами на нашу ситуацию (и возможными ее изменениями) и фактическими (экологическими) обстоятельствами, которые следует принимать в качестве руководящих принципов.

Во время дебатов по поводу энергетической политики США утопические ожидания стали выдаваться за "реалистические", что свидетельствует о доминировании устаревшей парадигмы. Как показано в Главе 4, реализм и техно-утопия различаются фундаментально. Это различие было завуалировано во время публичных дебатов между теми, кто рассчитывал на утопические "технические решения", и теми, кто полагал, что со временем проблемы сами собой исчезнут [1].

Говоря об утопическом сознании, я не имею в виду конкретные технические предложения как-то: домашние солнечные подогреватели, "мягкие энергетические пути", реакторы-размножители, улучшенная нефтеразведка, более совершенные карбюраторы, меньшие автомобили, газификация угля, геотермальные электростанции и т.д. и т.п. К утопическому сознанию я отношу общепринятое мнение о всесилии технологических решений.

Надо признать, что в прошлом технологические достижения действительно раздвигали наши горизонты (см. Главу 2). Однако техноутописты наивно полагают, что эта прошлая картинка останется справедливой и для будущего.

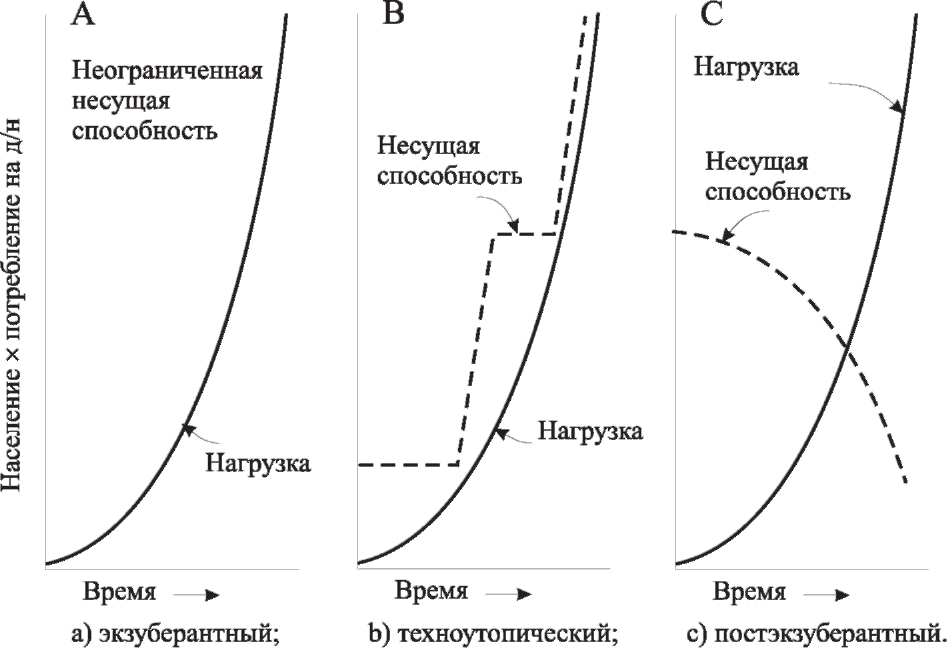

На Рис. 1 сравниваются три типа роста. Тип А схематически представляет собой кривую экспоненциального роста при отсутствии каких-либо ограничений. Этот тип отражает мировоззрение Эпохи Изобилия, т.н. "эк-зуберантный мир". Такую точку зрения разделяют те, кто уходит от реальности. Тип B показывает, что когда-то Тип А был вполне реальным, т. к. предел повышался каждый раз, когда кривая роста сталкивалась с кривой несущей способности. Техноутописты рассматривают тип В как картинку будущего. Тип С отражает тот факт, что растущие аппетиты протезированного человека приводят к уменьшению, а не к росту, несущей способности. Технологические новшества способны ослабить несущую способность, несмотря на то, что их историческая функция заключалась в ее повышении. Тип С отличается от Типа В гораздо фундаментальнее, чем последний отличается от Типа А.

Рис. 1. Три типа роста

Поскольку к реальному, т.е. "постэкзуберантному", миру, применим лишь тип С, Тип В не более реалистичен, чем Тип А, и не может служить путеводителем для будущего.

Тем не менее, существует постоянное искушение для техноутопического сознания применить его для выхода из ситуации. К моменту, когда тридцать девятый президент Соединенных Штатов призывал своих соотечественников начать "моральную войну" с целью выживания в постэкзуберантном мире, и прежде всего обратиться к энергосбережению, произошли события, давшие повод поставить под сомнение необходимость экономии ресурсов. У многих появилась надежда на новые способы выкачивания ископаемого топлива.

Нефтяные компании, переименовав себя в "энергетические компании" и диверсифицировав предпринимательскую деятельность, начали агрессивную рекламную компанию в средствах массовой информации, заявив о "новых технологических прорывах". Сочинители рекламы с энтузиазмом рассказывали о новых способах ускоренной добычи и более качественном сжигания угля. Уголь мог быть теперь сжижен, газифицирован и передан по трубопроводам в любое место. (О необходимости для этой цели огромных количеств воды авторы рекламы умолчали. Аналогично, в их риторике не было ни слова о тупиковой природе метода выкачивания ресурсов).

Во всем мире начали думать о "техническом прорыве" в области нефтедобычи. Помня о нефтяном эмбарго 1973 г., европейские нации облегченно вздохнули, когда нефтяные вышки заработали в Северном море. Британская экономика получила новый мощный импульс. Норвегия быстро оказалась на первом месте среди промышленно развитых стран. Новое изобилие снова замаячило на горизонте. Европейцы рассчитывали на Северное море, американцы — на северные территории Аляски.

Среднему обывателю богатых стран вряд ли был известен тот факт, что уже несколько лет потребление топлива опережает темпы разведки новых месторождений [2]. Те, кто рассчитывал на дешевое топливо не представляли, что для поддержания огромных и непрерывно растущих аппетитов экономики, ежегодно необходимо открывать месторождения, равные по объему месторождениям Северного моря и Аляски. Тем не менее, трубопровод к Вальдесу был проложен, и в июле 1977 г. по нему потекла нефть. Несколько попыток саботажа не причинили вреда трубопроводу, а американцы снова получили подтверждение того, что ненасытную экономику всегда можно прокормить, если только найти соответствующие "меры энергобезопасности". Теперь танкеры привозили нефть в достаточном количестве из Вальдеса в Калифорнию и загружали прибрежные нефтеперегонные заводы и континентальные трубопроводы. Жажда изобилия снова была утолена порцией топлива, а миф о неисчерпаемости получил новую поддержку — по иронии судьбы, в тот самый момент, когда ресурсы планеты были практически на исходе.

Поиск "новых возможностей"

В прошлом, когда миф о неисчерпаемости имел под собой определенную базу, технический прогресс опережал рост населения и потребление ресурсов. Это давало некоторое пространство для роста. Когда же мы вступили в по-стэкзуберантную эпоху, ситуация изменилась на противоположную: экономический рост глубоко вошел в практику и опережает технологические возможности. От инженеров требуются новые прорывы, обещающие снять проблему исчерпаемости ресурсов. Страна "неограниченных возможностей" превратилась в страну, озабоченную поиском новых возможностей, дабы идти в ногу с привычным образом жизни.

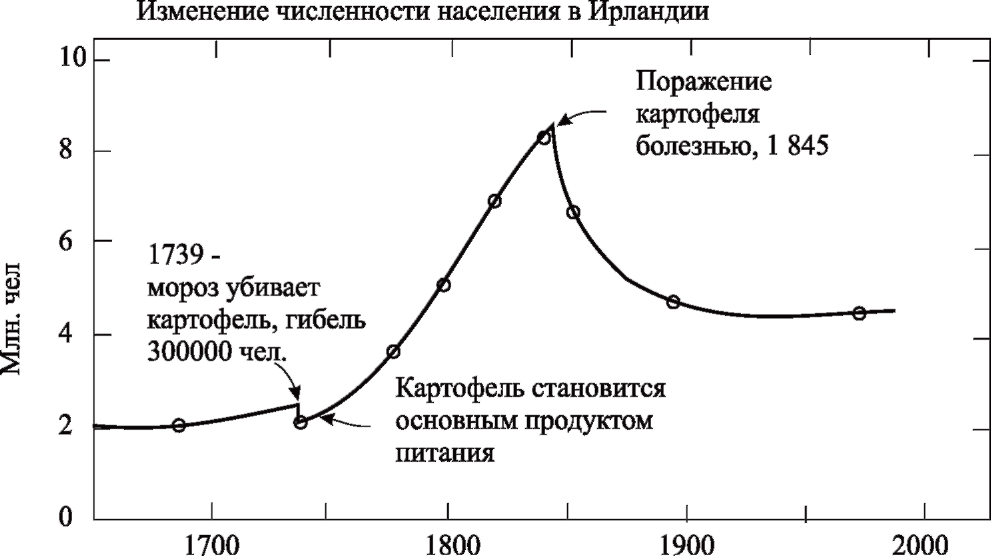

Человечество не первый раз попадает в ловушку в результате поиска новых возможностей. Полезно в этом отношении взглянуть на историю Ирландии. На изумрудном острове в 1700 г. насчитывалось 2 млн человек, через сто лет после того, как на остров был завезен картофель [3]. Сначала картофель просто добавили в список выращиваемых сортов; со временем он стал главной опорой для выживания ирландцев по причинам, на которых я не буду здесь останавливаться (у этой страны довольно тяжелая история). В конце концов, картофель оказался единственным блюдом для 90% населения страны. В 1727 г. из-за неурожая овса люди были вынуждены съесть все запасы картофеля, а многие умерли с голоду, так и не дождавшись окончания зимы. Этот тяжелый опыт послужил Джонатану Свифту для его сатирического эссе ("Скромное предложение"), в котором он предлагал разрешить проблему голода Ирландии путем поедания лишних детей.

В 1739 г. Ирландия подверглась необычно жестокому ноябрьскому морозу, разрушившему картофель на полях и в хранилищах. По некоторым оценкам, от голода погибло 300 000 человек. Но с тех пор, как ирландцы стали все больше употреблять картофель, их число значительно возросло и достигло 8 000 000 человек по данным переписи 1841 г. На верхнем графике (Рис. 2) показана кривая роста населения Ирландии, построенная по фактическим данным. Население продолжало расти (вероятно, из-за демографической инерции) и после того, как в 1845 г. картофель поразила грибковая инфекция. Она превратила картофель в дурно пахнущие, несъедобные, расползающиеся комки. По мере того как грибковый организм (конкурент Homo sapiens) поедал картофель, он быстро размножался, и его массовый рост положил конец существующему до него росту населения.

Жизнь людей, попавших в полную зависимость от одного типа ресурсов, который, к тому же, превратился в ненадежный ресурс, стала весьма шаткой и закончилась катастрофой. Недавняя перепись показала, что Ирландию (Республику и Северную Ирландию) населяют в два раза меньше людей, чем во времена предшествующие голоду. Поразительно, что во время наступления коллапса население продолжало расти, и темпы прироста были достаточно велики. До этого, ничто не предвещало наступление коллапса.

Таким образом, на протяжении четырех поколений картофель представлял для ирландцев "новую возможность", однако вскоре превратился в единственное средство существования. Для современных протезированных охотников-собирателей точно такую же "новую возможность" представляют "ископаемые площади", превратившиеся в жестокую необходимость.

Можно предположить, что трагедия ирландцев (резкое уменьшение населения, частично из-за массовой иммиграции, частично из-за вымирания) как-то связана с несущей способностью. Нет сомнения в том, что 8 175 124 человек в 1841 г. превысили устойчивую несущую способность острова, даже если не учитывать болезнь картофеля. Рано или поздно из-за чрезмерной нагрузки земля все равно постепенно пришла бы в негодность.

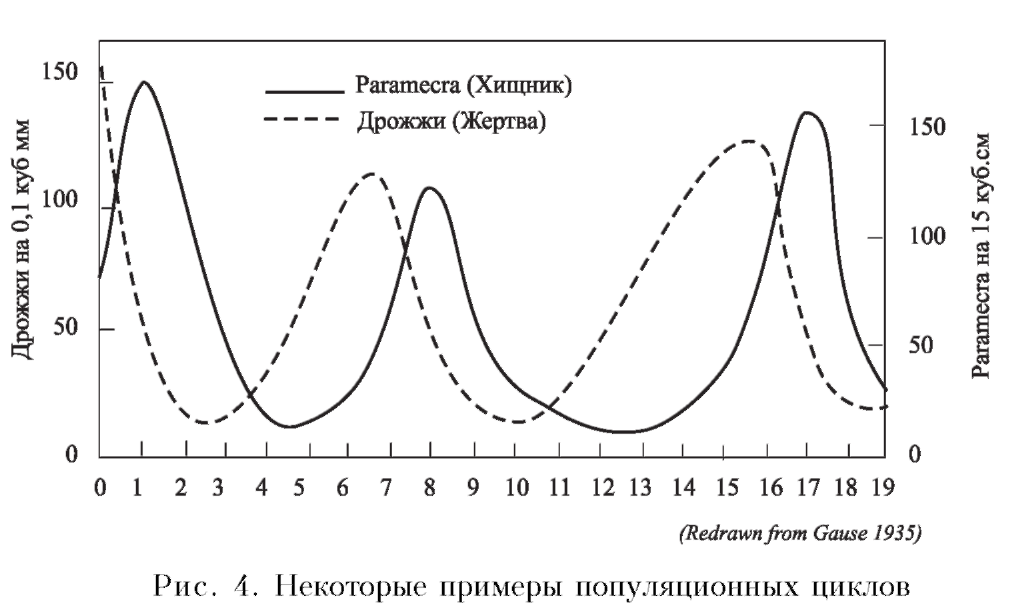

На нижнем графике (Рис. 2) показана периодическая зависимость демографических циклов с поразительно большими амплитудами, существующими в отношениях между парами "хищник-жертва" (подобно отношению "потребитель- ресурс" на примере населения Ирландии и картофеля) [4]. Существование рыси, например, зависит почти исключительно от зайцев-беляков. Зайцы способны быстро размножаться и восстанавливать свою популяцию. Поедание зайцев рысью лишь одна из причин, по которым коллапсирует популяция зайцев. Нередко зайцы погибают из-за синдрома так называемой "шоковой болезни", характеризующейся вырождением печени и гипогликемией. Распространение шоковой болезни, по-видимому, зависит от плотности популяции [5]. (Сравните с вымиранием популяции оленей Сика на острове Джеймс, о чем говорилось ранее в Главе 13). Откуда бы ни приходила болезнь, после вымирания зайцев, рыси остаются без достаточного корма и сами погибают. Исключительная зависимость рыси от зайцев напоминает зависимость ирландцев от картофеля; в результате чего через каждые десять лет рысь повторяет ирландский опыт безудержного роста, за которым следует резкий спад популяции.

Для экологически мыслящих людей рамки политической истории, занятой либо феодальными войнами, либо постоянными конфликтами (в данном случае между ирландцами и англичанами, или между протестантами и католиками) слишком узки. На примере циклов, через которые проходит популяция рыси или население Ирландии, они видят всю пустоту призывов Американского института нефти: "Страна, которая движется благодаря нефти, не может позволить себе иметь пустой бензобак". (Этот лозунг станет намного реальнее, если убрать последние три слова.) Для любого вида — будь то человек, рысь, или любой другой организм — чрезмерная зависимость от невозобновляемых ресурсов делает жизнь весьма шаткой.

В прошлом многие поселения на американском Западе, испытав короткий расцвет, превращались в города-призраки. Это был тот же самый процесс, что и в Ирландии: люди размножались и становились зависимы от одного типа ресурсов, который со временем исчезал. Конечно, в отношении городов-призраков, коллапс состоял главным образом в том, что их покидали. Люди перемещались в свободные ниши, предоставляемые другими городами, т.е. вымирания как такового не происходило. В определенной степени и в Ирландии происходило нечто подобное, половина населения которой иммигрировала. Для населения планеты, превысившего несущую способность, эмигрировать уже некуда.

Типы прошлого и их будущее

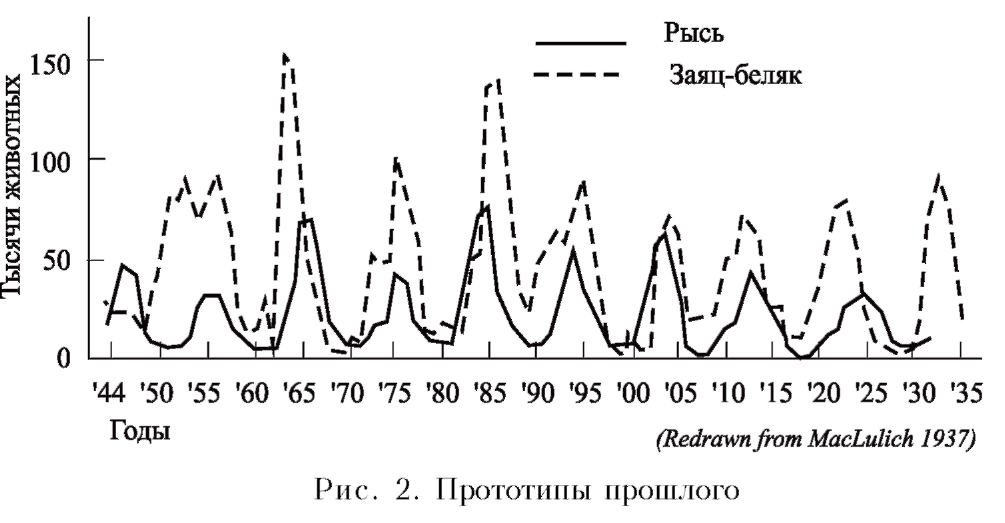

Даже имея перед собой пример Ирландии, многие исследователи продолжали отрицать возможность коллапса протезированного общества. Герман Кан и его сотрудники, например, предположили, что логарифмическая кривая по-прежнему подходит в качестве модели, отражающей американскую экономику роста [6]. Более того, они совершенно произвольно предположили, что к своему двухсотлетию Америка подходит в точке перегиба кривой (см. Рис. 3, график А). Это предположение позволило им спрогнозировать экономический рост на следующие 200 лет, хотя и замедленный. Уровень жизни в конце роста должен возрасти в два раза по отношению к настоящему; если же население достигнет предела раньше указанного периода, тогда возможно еще большее потребление на душу населения. В любом случае, по их теории имеется достаточно пространства для роста населения и экономики.

Логарифмическая модель вряд ли справедлива для всех случаев. Она предполагает неизменность несущей способности, и могла бы подойти для случая европейской колонизации североамериканского континента при условии отсутствия технологических инноваций. Тогда чисто географическое приращение несущей способности приводило бы к росту населения, заполняющего все новые и новые пространства. Сначала рост населения шел бы с ускорением — этот случай хорошо отражает Эпоху Изобилия, т.е. реакцию на наличие свободных ниш Нового Света. Затем, при подходе к "потолку", темпы роста замедляются.

Технология, впрочем, не стоит на месте. Технологические достижения, превратившие Homo sapiens в Homo colossus, позволяют ускоренными темпами потреблять невозобновляемые ресурсы и захватывать земли для экологически непродуктивного использования (которые могли бы использоваться для поддержания возобновляемых источников). На графике В (Рис. 3) показана уменьшенная несущая способность по мере роста населения в эпоху изобилия. Часть графика В, относящаяся к будущему, показывает, что произойдет, если произойдет приостановка роста (такой модели придерживаются те, кто имеет некоторое представление об экологических законах). Подобный резкий поворот кривой — от ускоренного "прогресса" к "устойчивому состоянию" — неизбежно привел бы к глубоким социальным травмам. Соответственно, многие считают, что такой поворот неприемлем или не необходим [7]. Даже те, кто выступают за радикальное ограничение роста, полагают, что на границе между прошлым и будущим экологическая нагрузка не превышает несущую способность [8].

Если превышение уже произошло (или должно произойти по причинам демографического и технологического характера), тогда модель на графике В, оказывается неприменимой (несмотря на то, что такой переход в прошлом мог иметь место).

Сопротивление со стороны глубоко укоренившихся привычек и институциональных форм, по-видимому, не позволит кривой произвольно (либо по чьему-либо решению) повернуть и превратиться в горизонтальную прямую, как это показано на графике В. Социокультурная (и экономическая) инерция приводит к более реалистическому графику С. Другими словами, кривая роста будет продолжать идти вверх, даже если все большее число людей начнут ощущать падения несущей способности. Мы можем чувствовать вину за воровство у будущего, но будем продолжать красть. Это будет далее уменьшать несущую способность, что приведет в конце концов к коллапсу. Чем сильнее превышение несущей способности, тем больше катастрофа.

После коллапса популяция биологических видов, обеспечивающих ресурс для человека, начнет быстро возрастать. Поэтому на графике С кривая несущей способности сначала падает, а затем снова возрастает. Начинается новый цикл роста населения. Рост популяции биологических видов (как в случае с рысью), возможен, если несущая способность полностью, или в основном, определяется возобновляемыми ресурсами — т.е., в случае, если Homo sapiens потребляют только органические продукты, состоящие из компонентов биотического сообщества.

Но для людей такая модель, очевидно, не подходит. Поэтому на графике D "несущая способность" представлена двумя различными кривыми. Значительную часть нынешней несущей способности, обеспечивающей высокое потребление энергии, следует отнести за счет временных ресурсов, т.е. невозоб-новляемого ископаемого топлива, природных запасов земли. На графике D (с определенным оптимизмом) предполагается, что часть несущей способности, которая поддерживается возобновляемыми ресурсами, остается стабильной (нижняя прямая). В то же время, предполагается, что существует серьезное превышение временной несущей способности, которое может даже ослабить постоянную возобновляемую компоненту. "Энергетические плантации", например, (одно из предложений техноутопистов) способны только осложнить конкуренцию между машинами и нами; земля, отведенная для прокорма машин, не прокормит нас с вами. Поэтому "временная несущая способность" опускается ниже горизонтальной линии, затем выравнивается и становится "естественной несущей способностью" [9]. Урок, который можно извлечь из графика D, состоит в том, что катастрофа, вызванная истощением кажущейся несущей способности для Homo sapiens, может препятствовать наступлению восстановительного периода.

Граница между прошлым и будущим показана на графике D, как и на других трех графиках, в момент, когда население пока еще не превысило несущую способность. Можно ли считать такое оптимистическое предположение оправданным? Очевидно, это не так важно, т.к. современная жизнь находится на траектории, которая продолжает расти и рано или поздно пересечет ниспадающую кривую, представляющую планетарную несущую способность. Моя личная точка зрения такова, что кривые уже пересеклись.

В любом случае, прошлое, показанное на графике D ближе всего к экологической истории, чем прошлое на графиках A, B или С. Гипотетическое будущее, предсказанное мозговым центром Германа Кана, опасно своим оптимизмом, поскольку основывается на наименее реальном прошлом. Но прошлое на графиках В и С также менее реально, чем график D. Будущее, показанное на графиках В и С, поэтому, слишком "оптимистично" — хотя это слово необходимо взять в кавычки, т.к. даже на графике В оно представляется достаточно мрачным, а на графике С просто катастрофическим.

Свет из Аляски

Грибковые организмы, разрушившие ирландский картофель после 1845 г., рассматриваются как главные виновники всех несчастий Ирландии. Незамеченным остается тот факт, что человечество попало в фатальную зависимость от временного ресурса, и размножилось, воспользовавшись его временным изобилием. По мере того, как Homo colossus вступает в будущее, главной чертой которого является дефицит несущей способности, появляется искушение отнести человеческие проблемы за счет таких сил, как "инфляция", которая якобы "проглатывает" наше изобилие. Не имея представления об экологической парадигме, люди остаются слепы к истощению ресурсов и воспринимают рост цен (обусловленный погоней за все более дефицитными продуктами) как единственное препятствие для хорошей жизни [10]. Непомерно растущие цены, а не физические ограничения, рассматриваются как препятствие для потребления и как источник несправедливого распределения. Следуя мыслительным привычкам, всю вину возлагают на толстосумов или тиранов.

Но давайте посмотрим на Аляску. Сейчас она поставляет нефть, выступая в качестве своего рода страховки против возможного коллапса. Нефтяная промышленность потратила приблизительно в тысячу раз больше долларов для постройки трубопровода от северных регионов до Вальдеса, чем Соединенные Штаты заплатили за всю Аляску! (Даже с учетом обесценивания доллара за прошедшие сто лет, стоимость трубопровода по отношению к современному ВВП в сто раз больше, чем стоимость Аляски по отношению к ВВП 1867 года). Многие американцы в 1867 году посчитали затраты своего правительства на покупку "арктической пустыни" завышенными (два цента за акр). Впоследствии, обладание огромной территорией, так сказать, последним географическим "фронтиром", позволило американцам продлить ощущение Эпохи Изобилия. Для нескольких тысяч человек, мигрирующих каждый год на север, такой переезд означает прежде всего уход от стресса, который испытывают жители остальных 48 штатов. "Ошибка Сьюварда"57 до 1970-х годов оборачивалась для американцев благословением. Затем начались разработки нефтяных месторождений, а вместе с ними пришли большие деньги и различного рода компании; край стал наводняться протезным оборудованием. "Великий край" потерял свои главные природные преимущества.

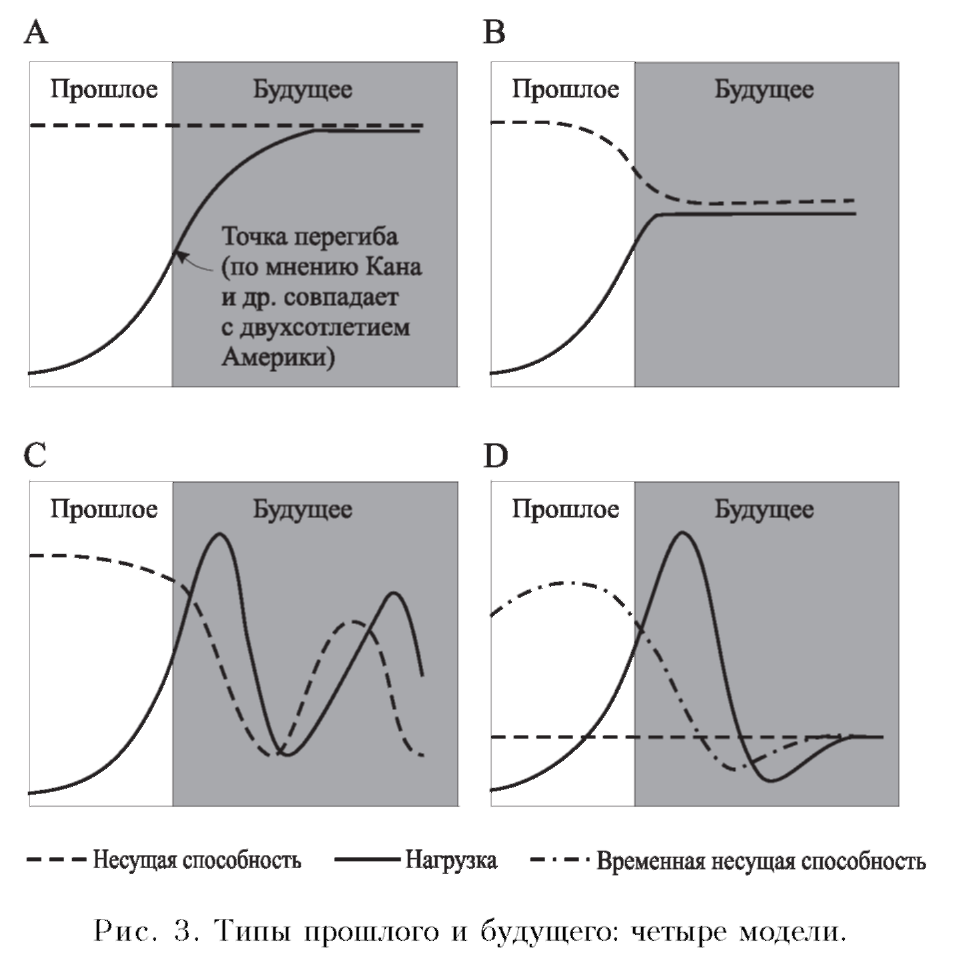

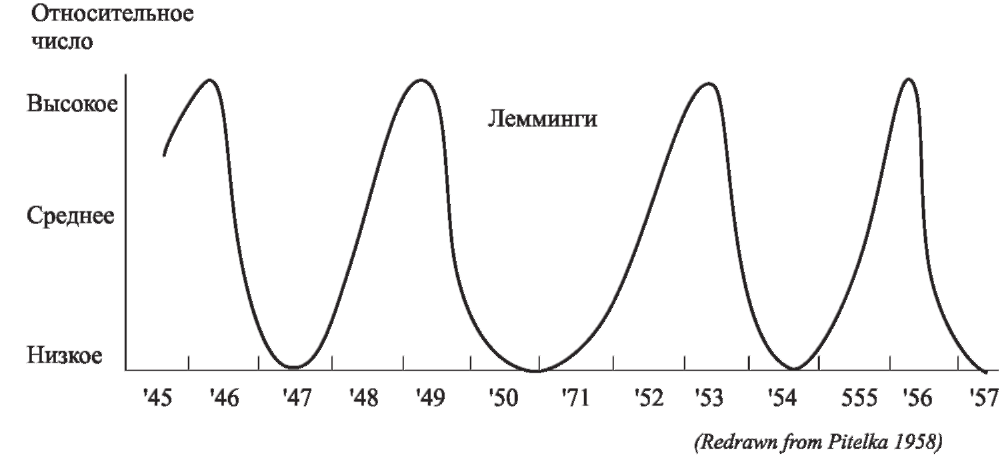

Конечно, секретарь Сьювард уступал видению президента Джефферсона в стремлении расширить территорию страны, но вне всякого сомнения благодаря покупке северного края, мы приобрели нечто весьма ценное. Главной ценностью северной территории, однако, могут оказаться не ее земли или нефть, или другие полезные ископаемые, а экологические уроки, полученные в результате исследований наиболее экстремальных природных условий. Если мы действительно серьезно озабочены тем, как выжить в условиях дефицита несущей способности, нам необходимо определенное знание, получаемое в результате исследований севера Аляски, а не ее нефть. Например, никто не предполагал, что данные, собранные лабораторией арктических исследований в самой северной точке (г. Барроу) для Военно-морского ведомства, окажутся такими важными. Так, систематически изучались циклы размножения и коллапса популяции леммингов (см. верхний график на Рис. 4). Лемминги живут и погибают согласно закону, показанному на графике С (Рис. 3). Объяснение этому закону найдено [11].

57 Уильям Генри Сьювард — государственный секретарь США (1861—1869), принявший решение о покупке Аляски у России. — Прим. перев.

Через каждые три-четыре года лемминги почти полностью исчезают после периода интенсивного размножения. В арктической среде обитания у биотических сообществ гораздо более простой состав (отсутствует большое разнообразие), чем у сообществ умеренного климата. Арктическая растительность состоит преимущественно из карликовых кустов, травы, осоки, мха, лишайника и трав. Все эти растения находятся вблизи поверхности земли. Простота биотических сообществ арктического региона приводит к явно выраженным периодическим флуктуациям популяций, которые гораздо легче идентифицировать, чем у сложных экосистем.

В период размножения коричневых леммингов (Lemmus trimucronatus) почти вся растительность окрестности г. Барроу оказывается жертвой их острых, рубящих зубов. В глубине материка растения созревают в течение десяти недель, однако на побережье этот период короче и менее устойчив, и в среднем занимает семь-восемь недель. Лемминги едят круглый год (зимой под снежным покровом), потребляя запасы растительности, выросшей менее чем за два месяца. (Неудивительно, что динамика их популяции напоминают динамику са-профитов). Лемминги производят несколько поколений в течение года.

В среде, где присутствует лишь один тип леммингов, можно заметить явно выраженную флуктуацию амплитуды и периодичности. В пиковые годы популяция леммингов может в 500 раз превышать популяцию, оставшуюся после коллапса. (Следует заметить, что популяция Homo sapiens в настоящее время в 500 раз выше, чем до начала эпохи земледелия, а "острые зубы технологий" съедают с каждым годом все больше и больше природного окружения). Там, где присутствует два вида травоядных, популяционные циклы сложнее. Изменяться могут как интервалы между периодами размножения, так и амплитуда между наибольшей и наименьшей численностью популяцией. В случае, когда присутствуют более двух видов, их популяции находятся в состоянии конкурентного взаимодействия. Поскольку виды по-разному приспосабливаются к окружающей среде, хищникам и т.п., колебания популяции одного вида не будут совпадать в точности с колебаниями популяций другого вида. Это придает некоторую стабильность биотическому сообществу.

На склонах Брукс Рейндж были найдены пять видов карликовых грызунов, с общей средой обитания. У них отмечались близкие способы питания и проживания. Межвидовая конкуренция сдерживала рост популяций (тем самым препятствовала коллапсу от превышения несущей способности) и уменьшала вероятность сильных колебагний численности. Если двигаться на север к арктическому побережью и тундре, цикл "размножение — коллапс" среди таких мелких млекопитающих как лемминги, начинает проявляться весьма отчетливо. В этих областях биотическое сообщество сильно упрощено.

Почему открытия в области экологии арктического севера становятся такими важными для человечества? Потому что только в регионах, значительно удаленных от умеренных зон, встречаются достаточно упрощенные природные экосистемы, позволяющие увидеть тип существования, к которому движется человечество. Мы движемся к судьбе, о которой не задумываемся; мы ошибочно приняли ускоренную добычу ресурсов за решение проблем выживания.

Возвращение к методу захвата?

Возвращение к старому методу захвата территорий для увеличения несущей способности человека также ведет к катастрофическому результату.

Учитывая, что большая часть биосферы пока не находится под полным контролем человека (хотя ни одна ее часть не избежала отрицательного влияния), люди часто полагают, что разговоры об ограничении роста это, несомненно, пораженчество [12]. Некоторые из технологических достижений, полученных за счет выкачивания ресурсов, позволяют нам в настоящее время использовать метод захвата с большей эффективностью, чем раньше. Таким образом, даже если само выкачивание ресурсов станет малоэффективным, мы достаточно вооружены, чтобы снова воспользоваться старым методом захвата.

Предложения о вырубке джунглей и превращении их в сельскохозяйственные угодья или пастбища, отбор земли у обитающих в джунглях существ для использования человеком — все это метод захвата. Аналогично, предложения "облагородить" пустыни с помощью ирригации, использовать аридные земли (на которых обитают существа, приспособившиеся к ним в результате длительной эволюции) — все те же предложения о захвате территорий. С другой стороны, известно, что земля, на которой ранее произрастали леса и джунгли (в особенности, в тропиках), часто оказывается непригодной для земледелия ввиду нежелательных перемен в почве и климатических условиях, наступающих после вырубки деревьев [13]. Также известно, что ирригация со временем ведет к изменению солености почвы, с чем трудно бороться без привлечения современных технологий.

Не все предложения касаются захвата собственно территорий. Homo colossus предлагает даже отобрать значительную часть солнечного излучения, от которого зависит жизнь на планете. Для техноутопистов решение проблемы с топливом не представляется сложным, поскольку, по их мнению, на каждый квадратный метр Земли падает большое количество "неиспользуемой" солнечной радиации. Техноутописты считают, что все, что надо сделать, это отобрать с помощью различных устройств солнечную энергию, которая "зря пропадает". Предложения такого рода высказывались как защитниками экономического расширения, так и противниками традиционных способов получения энергии, например, на угольных или атомных электростанциях. При этом никто не рассматривает вероятность того, что отбор некоторой части солнечного излучения, в значительной степени определяющей климат планеты, может привести к неблагоприятным для человека переменам. Предполагается, что вся "неиспользуемая" солнечная энергия доступна человеку. (Лично я приветствую широкое применение маломощных домашних солнечных установок, в особенности в качестве альтернативы другим способам получения энергии. Тем не менее, я вижу большую иронию в том, что энтузиасты солнечной энергетики, критикуя угольные и атомные станции за неучет экологических затрат, легкомысленно полагают, что солнечная энергия "бесплатна". Они плохо представляют себе, сколько придется заплатить за такие "бесплатные" поставки. За природой всегда останется последнее слово58.)

Проблема с методом захвата еще и в том, что наша ситуация все больше напоминает арктическое побережье, где действуют циклические природные законы простой экосистемы. Чем больше ресурсов мы отбираем у Земли (даже возобновляемых), тем быстрее мы приводим глобальную экосистему к упрощенному двухфазному состоянию, в котором живут — и в котором постоянно коллапсируют — лемминги. Любая растительность служит им пропитанием, поэтому они "вольны" размножаться и вымирать, не оказывая на конкурентов никакого воздействия.

Как уже указывалось в Главе 7, фермы, созданные человеком, представляют собой искусственные экосистемы, с повернутыми вспять циклами природной сукцессии. Методическое истребление всех конкурентов (сорняков и насекомых) и упорное выращивание монокультур представляет собой искусственное насаждение экосистемы "человек-монокультура", подобной экосистеме "лемминги-тундра" на северном побережье Аляски. Попытки "окультурить" еще больше аридных земель могут показаться оправданными для решения проблем нехватки ресурсов, однако с экологической точки зрения они лишь увеличивают вероятность наступления катастрофы. С того момента, когда наши предки стали сеять и жать, мы уже прошли большой путь по экологическому упрощению мира по примеру северной тундры. Если мы начнем захватывать оставшиеся территории, рассчитывая на продолжение экспоненциального роста, времени на смягчение коллапса у нас окажется еще меньше.

На опасности упрощения экосистем путем дальнейшего захвата территорий указывает нижний график на Рис. 4, представляющий результаты лабораторного эксперимента [15]. На графике показана простейшая экосистема, содержащая два вида в питательном растворе, причем один вид кормится за счет другого. Несущая способность одного вида, хищника, определяется изобилием другого вида, жертвы. Функционально данная система моделирует простоту биотического сообщества тундры (лемминги) или простоту экосистемы, состоящей из ирландцев и картофеля. Если бы человечество смогло устранить всех своих конкурентов и сделать так, чтобы все биологические виды, с которыми мы разделяем "наш" мир, служили нам в качестве жертвы, мы превратили бы мир в такую же простую систему, какая представлена в эксперименте. Продолжая отрицать возможность превышения несущей способности, не окажемся ли мы в положении одноклеточной Paramecium aure-lia, коллапсирующей после поглощения всех запасов своего существования?

58 Здесь надо обратить внимание читателя на исследования проф. Говарда Одума (к сожалению, малоизвестного у нас), который показал, что энергетические затраты большинства преобразователей энергии, даже в случае солнечных батарей, чаще всего превышают т.н. "полезную" энергию на выходе. — Прим. перев.

Фактически, чем успешнее мы будем применять метод захвата территорий, тем скорее будут исчезать популяции, существующие за счет возобновляемых ресурсов. Некоторые всерьез рассматривают вариант захвата человечеством всей оставшейся территории планеты. Пришло время осознать, что "успех" такого захвата ускорит истощение возобновляемых ресурсов. Мы уже совершили ошибку, когда добывали невозобновляемые ресурсы; теперь мы совершим еще большую ошибку, если начнем добывать возобновляемые ресурсы со скоростью, превышающей их восстановление. Homo colossus уже потребляет древесину и биомассу быстрее, чем они обновляются. Недавно проведенные исследования указывают на то, что содержание CO2 в атмосфере увеличивалось за последние сто лет быстрее, чем от простого сжигания ископаемого топлива [16]. Это свидетельствует о темпах потреблении биомассы, превышающих темпы ее восстановления, и это несмотря на имеющееся ископаемое топливо. Что же человечество сделает с глобальной экосистемой, когда все топливо иссякнет?

Третий путь: скромность

Какой бы из двух подходов мы ни приняли — ускоренное выкачивание ресурсов или захват территорий, новая экологическая парадигма указывает на один и тот же исход. Любой из этих традиционных путей приводит к катастрофе (а не к решению временных проблем, как полагают технооптимисты). Любое фундаментальное решение предполагает отказ от обоих разрушительных методов. Выкачивание ресурсов временно вытягивает нас из сегодняшней тяжелой ситуации, но укорачивает будущее. Захват территорий также не обеспечивает долгосрочное решение.

Мы должны научиться жить в пределах несущей способности, отказавшись от попыток ее расширить. Мы должны научиться жить, основываясь на возобновляемых ресурсах, и потреблять их не быстрее, чем они восстанавливаются. Последней надеждой для человечества должна стать экологическая скромность.

Отвлекающий маневр или Рубикон?

Возвращение к методу захвата территорий кажется соблазнительным для многих государств. Требуется экологическое мышление, чтобы увидеть последствия такого необдуманного шага. Например, Администрация Теннесси Вэлли намерена использовать приток реки Литл Теннеси в качестве водохранилища. Однако только здесь живет уникальный вид окуня, находящийся под угрозой исчезновения. Плотина, стоимостью 116 млн. долларов; может радикально изменить условия его существования. Таким образом, человек и эта небольшая рыбка стали конкурентами: каждый вид использует данную среду обитания в своих интересах, исключающих интересы другого.

Когда Конгресс принял закон, требующий от человека и организаций воздерживаться от уничтожения других существ путем недопустимого изменения их среды обитания, многие восприняли его с одобрением. Но вот подошло время запуска плотины Теллико59, федеральная администрация посчитала, что глупо отказываться от окупаемости больших капиталовложений, за-

59 Теллико — главный приток Литл Теннеси. — Прим. перев.

траченных на сооружение, из-за какой-то рыбки. Генеральный прокурор, держа в руке флакон с трехдюймовой рыбкой, выступил перед Верховным Судом США с предложением "не позволить данному малозначительному конкуренту стать на пути прогресса" [17]. В июне 1978 года, однако, Верховный суд 6 голосами против 3 провозгласил, что, принимая Акт о вымирающих видах, "Конгресс намеревался остановить и обратить вспять тенденцию к исчезновению биологических видов".

Решение суда вынудило Конгресс пересмотреть акт и приостановить защиту вымирающих видов, стоящих на пути технологического прогресса [18]. Информация прессы о судебном процессе больше напоминала выступление генерального прокурора. В результате удалось убедить читателей, что "трехдюймовая рыбка" не может быть важнее инвестиций стоимостью 116 млн. долларов. Это был случай, когда экологическая стоимость оказалась значительно ниже стоимости экономической — факт, не имеющий юридического обоснования.

С помощью юридических и экономических законов любой биологический вид можно представить как несущественный в сравнении с потребностями человека. Дельфины, например, гораздо длиннее трех дюймов и считаются разумными млекопитающими, однако это не аргумент для рыбной промышленности, яростно противодействующей охране морских млекопитающих. За вопросом об экономической важности или неважности конкретного биологического вида для человека скрывается реальная опасность вымирания Homo sapiens в будущем.

Самое лучшее — ожидать худшего

Нет сомнения, человечество обречено на неопределенное будущее. Ставки непомерно высоки: изобилие, равенство, демократия, человеческая терпимость, мирное сосуществование между нациями, расами, сектами, полами, партиями, — все находится под угрозой [19]. По иронии судьбы, чем меньше мы надеемся на лучшее будущее, тем больше вероятность того, что нам удастся избежать самого худшего. Осознание тяжести человеческой ситуации заключается в трезвом вопросе, который мы должны задать себе: "Чего нам следует избегать, чтобы не ухудшить и без того тяжелую ситуацию?"

Обратимся снова к Рис. 3. Наиболее оптимистическое будущее показано на графике А. Но сделав на него ставку, мы будем продолжать выкачивать ресурсы, т.е. вести "бизнес как всегда". Это, вероятно, самое худшее их того, что можно "сделать". Выбрав ложную модель, мы будем ускорять снижение фактической несущей способности (по сравнению с другими сценариями).

Если, напротив, сделать ставку на график В, предположив, что есть еще время для быстрого выравнивания ситуации перед наступлением коллапса, можно снизить потери по сравнению с графиком А. Однако, здесь предполагается возвращение к методу захвата (вместо выкачивания ресурсов). Позволив вымирать маленькому окуню и другим "малозначительным" видам, мы продвинемся далее к случаю, показанному на графике С.

Если выбрать график С и сделать на него ставку (социокультурное сопротивление переменам), нам не следует особенно волноваться и проводить различие между возобновляемыми и невозобновляемыми источниками, между временной и постоянной несущей способностью; не надо предпринимать шаги к защите последней от технологического давления. Это неизбежно подтолкнет нас к ситуации, показанной на графике D — предположительно, наихудший вариант.

Если же с самого начала сделать ставку на график D, адаптационные шаги будут включать жесткие условия по защите возобновляемой несущей способности от нестабильности, вызванной как применением метода захвата, так и паническим выкачиванием ресурсов. В особенности, важно строгое выполнение мер по защите экосистем, предписываемое Актом о вымирающих видах, Актом о национальной экологической политике и многими другими юридическими документами, начиная с Акта о древностях 1906 г. и даже более ранними документами. (Мы должны это сделать исключительно в целях сохранения своего вида). Мы также должны сделать все возможное для сохранения оставшихся запасов ископаемого топлива, вместо того чтобы укорять их потребление. Мы должны пересмотреть наши культурные ценности (чего бы это ни стоило) для уменьшения аппетитов в отношении ресурсов. Мы должны поощрять развлечения, не связанные с потреблением, и научиться рассматривать свое богатство через призму достоинств окружающей среды, а не измерять его скоростью утилизации "ресурсов".

Другими словами, мы должны перестать быть колоссами, и как можно быстрее. Как только мы наметим для себя такой курс, мы обнаружим, что стоим на пороге более радикальных социальных и культурных перемен, чем все перемены, происходившие в результате прошлых революций [20].

В конечном счете, лучшее, на что можно надеяться (будущее на графике В) зависит от того, насколько серьезно мы отнесемся к графику D. Самоограничение, практикуемое как на индивидуальной, так и на коллективной основе, вот единственное, что может нас спасти. Именно это защищал Алдо Ле-опольд60. Это главная идея, присутствующая в большинстве природоохранных законов. Это идея, впервые высказанная небольшой группой исследователей американского Запада в 1870 г. Эти люди решили ограничить человеческую алчность и разработать законодательство, которое помогло бы сохранить в неприкосновенности обнаруженные ими в районе Иеллоустона чудеса природы. Вечером, у костра, были написаны проекты первые актов по спасению природы — ключ к продлению человеческой жизни. Они не рассчитывали на многое. Но через два года, в результате упорных трудов, они убедили Конгресс США создать первый в мире национальный парк в местах, обследованных их группой. Теперь, через много лет, мы видим, что Акт об общественном достоянии, в завуалированном виде, знаменовал собой переход к новой институциональной форме отношений между человеком и природой. Впрочем, вместо революционного призыва к самоограничению и новому принципу землепользования в Акте просто объявлялось о передаче северо-западной части Вайоминга для создания "публичного парка или места для отдыха" с целью "удовлетворения потребностей людей". Через сто лет подобные заповедники были уже во многих местах, что позволило свести к минимуму влияние человека на местные экосистемы и допускать людей только в качестве посетителей. Природные заповедники объявлялись важным общественным достоянием, обеспечивающим как приятное времяпровождение, так и осознание человеком своего места в биосфере.

Сидя вокруг костра и обсуждая принципы создания заповедника, исследователи Иеллоустоуна, по существу, изобрели альтернативу человеческой сукцессии. Именно в национальных парках многих стран Homo sapiens впервые начал сознательно применять самоограничение. По убеждению Алдо Леопольда, самоограничение — единственная альтернатива саморазрушению человечества.

Уже давно существует настоятельная потребность в обобщении этого принципа на всю среду обитания человека, на всю землю. Конечно, нет никакой уверенности, что человечество сможет, или даже захочет, превратить весь мир в "публичный парк или место для отдыха". Однако нам необходимо каким-то образом защитить себя от негативных последствий сукцессии; это можно сделать только защитив среду обитания от самих себя [21].

На основании столетнего опыта с национальными парками и сравнения их с 99 % остальной территории планеты, можно сделать следующий вывод: наибольшую пользу для человечества представляет та окружающая среда, которую мы стараемся не изменять. Самоограничение может оказать людям большую услугу, чем доминирование над биосферой.

Идея самоограничения, воплощенная сто лет назад в создании первого национального парка, дала толчок к новому взаимоотношению человека и всей биосферы. С большим опозданием принцип национальных парков выразился в положении Закона о национальной политике в области охраны окружающей среды, принятом в 1969 г. (NEPA)61. В Разделе 2 говорится о целях этого закона: "Проводить национальную политику, которая должна поддерживать производительную и благоприятную гармонию между человеком и окружающей средой; поддерживать усилия, направленные на сохранение окружающей среды и биосферы; стимулировать здоровье и благополучие человека; обогащать знание экологических систем и природных ресурсов, имеющих важное значение для государства". Но даже в национальных парках, гармония между человеком и окружающей средой оказалась иллюзорной. Посещение этих парков стало настолько многочисленным, что люди своим присутствием нарушали нормальную жизнедеятельность тех редких образцов дикой природы, которые сами же должны были сохранять [22].

Американские конгрессмены, в силу своего слабого экологического мышления, не сразу сообразили, что своим законом NEPA они юридически приостанавливают сукцессию, обусловленную человеком. Разумеется, они плохо представляли себе неизбежность сукцессии. Закон NEPA требовал, среди прочего, чтобы каждая рекомендация в отношении будущих законов или каких либо федеральных действий, "существенно влияющих на качество окружающей среды человека", включала детальное описание влияния предлагаемого закона на экологическое состояние среды, в частности его отрицательное воздействие, альтернативы, а также действие закона на ресурсы. Очевидно, что проекты или законы, имеющие негативное влияние на окружающую среду, должны были отклоняться после оценки высшими органами. Но такой порядок только подразумевался, и вскоре прохождение экологической экспертизы стало рассматриваться как дополнительная, никому не нужная формальность, после которой эксплуатация окружающей среды возобновилась.

Но все же, эта была попытка изменить законодательство, и об этом надо помнить. Тремя годами позже ООН организовала Конференцию по окружающей среде в Стокгольме — еще одна попытка обобщить закон 1870 года о самоограничении, но теперь уже в планетарном масштабе [23].

Логично задать следующие вопросы:

Что, если бы 41-й (а не 91-й) Конгресс принял бы закон NEPA в 1869 г. ( а не в 1969 г.)? Каким сверхчеловеческим воображением должны были обладать 39 миллионов американцев времен Гражданской войны, чтобы принять закон о самоограничении? Насколько в более выгодном положении могли оказаться потомки американцев через сто лет — с меньшим населением и меньшей урбанизацией?

Каким невероятным предвидением должны были обладать члены Вирджиния Хаус в Уильямсбурге, чтобы защитить западные земли от индустриальной эксплуатации?

Мог ли Джефферсон догадаться о необходимости проведения экологической экспертизы, прежде чем дать "добро" на массовую добычу угля в стране? Мог ли кто-нибудь в колониальной столице представить себе, что через восемь поколений огромные протезные машины угольной компании шт. Огайо будут вгрызаться в западную часть Вирджинии?

Что, если бы Фердинанд и Изабелла потребовали от Христофора Колумба провести экологическую экспертизу, прежде чем дать "добро" на предложенный им проект? Какие последствия своего путешествия мог предвидеть сам великий навигатор? Мог ли он в своей экологической оценке открытий предусмотреть наступление Эпохи Изобилия, с ее мифами и демократическими институтами? Могла бы такая оценка предупредить быстрое размножение Homo sapiens ввиду избытка несущей способности Нового Света, или приход техноутопии, косметизма, цинизма, страусизма, с помощью которых постэкзуберантный человек стремится увековечить устаревшие нормы жизни? Как бы восприняли эти безумные идеи королевские особы? Могли ли они найти способы, чтобы смягчить нежелательные последствия проекта?

Никто из людей не обладает подобного рода воображением и предвидением. Сегодня, оглядываясь назад, мы видим, насколько узок кругозор наших предшественников. Мы видим также, что формальные и сомнительные экологические оценки недостаточны, т.к. не отменяют эксплуатацию будущего.

Нужны гораздо более глубокие перемены. Мы должны перестать жить как сапрофиты. Мы должны научиться подддерживать симбиотические отношения с нашими конкурентами, чтобы не превратится в леммингов или лабораторных бактерий.

Самая лучшая тактика — действовать в предположении, что мы превысили несущую способность и ожидаем неизбежного коллапса; при этом делать все возможное, чтобы смягчить массовое вымирание. Такая тактика должна включать в себя, по возможности, полный отказ от характерных ценностей Homo colossus. Отказ от этих ценностей может стать главной альтернативой маячащему впереди геноциду. Если же катастрофу все же удастся отодвинуть, это станет возможным только за счет глобальной стратегии по ее смягчению.

Доминирование Homo colossus в нашей истории лишь короткая интермедия. Самой неотложной задачей должна стать разработка способов, предупреждающих ее продление и способствующих возвращению Homo sapiens на место Homo colossus. Разработка таких мер настолько сложна, что на данном этапе даже трудно вообразить ее неотложность. Но чем дольше откладывать, тем многочисленнее и неповоротливее мы будем становиться, загоняя себя в ловушку, из которой уже не выбраться.

Нет комментариев