ГЛАВА VII. Экология свободы

О том, как сельское хозяйство, спотыкаясь, оступаясь и блефуя, распространилось по всему свету

В каком-то смысле ближневосточный Плодородный полумесяц необычен именно потому, что мы так много знаем о том, что там происходило. На протяжении долгого времени Плодородный полумесяц считался тем местом, где началось одомашнивание растений и животных, и поэтому археологи изучали его активнее, чем какой-либо другой регион за пределами Европы. Накопленные данные позволяют нам проследить некоторые социальные изменения, которые сопровождали первые шаги по одомашниванию зерновых культур и животных, — даже если в некоторых случаях нам придется использовать доказательства от обратного. Например, трудно привести сколько-нибудь убедительные аргументы в пользу того, что войны были важной чертой ранних земледельческих обществ на Ближнем Востоке, поскольку к настоящему времени можно было бы ожидать, что появятся какие-то доказательства этого. С другой стороны, существуют многочисленные доказательства того, что в регионе активно развивалась торговля и специализированные ремесла, а в местном искусстве и ритуалах важную роль играли женские образы.

По тем же причинам мы можем сравнить равнинную (речь прежде всего идет о Левантийском коридоре, проходящем через долину реки Иордан) и горную часть Плодородного полумесяца (равнины и предгорья Восточной Турции), где столь же быстрое развитие деревень и местных ремесел было связано с возведением монументальных сооружений из камня, украшенных мужской символикой и образами хищнической жестокости[357]. Некоторые исследователи пытаются рассматривать все эти события как части единого процесса, идущего в одном общем направлении к «рождению сельского хозяйства». Но первые фермеры неохотно занимались земледелием и разведением скота, кажется понимая, к каким логистическим последствиям может привести это занятие, и поэтому старались несильно связывать себя с ним. У их горных соседей, которые также вели оседлый образ жизни на территории с разнообразными ресурсами дикой природы, было еще меньше причин связывать свое существование с выращиванием небольшого числа зерновых культур и разведением нескольких пород домашнего скота.

Если ситуация была настолько сложной в одном из очагов сельского хозяйства, то, очевидно, нет смысла задаваться вопросом «какими были социальные последствия перехода к сельскому хозяйству?» — как будто был один-единственный переход, повлекший за собой одну-единственную совокупность последствий. Безусловно, это ошибка — считать, что если люди начинают сеять семена или пасти овец, то они обязательно должны перейти к формам социального устройства, предполагающим бóльшее неравенство, просто чтобы предотвратить «трагедию ресурсов общего пользования»{57}. Здесь есть парадокс. Большинство общих работ о человеческой истории действительно предполагают нечто подобное; но почти никто, если спросить напрямую, не станет всерьез отстаивать такую точку зрения, потому что здесь очевидна подмена тезиса. Любой студент, изучавший историю аграрных обществ, знает, что люди, стремившиеся к устойчивому развитию сельского хозяйства без приватизации земли и передачи управления ею классу надзирателей, всегда находили способы воплотить свои стремления.

Общинное землепользование, принципы «открытого поля»{58}, периодическое перераспределение участков земли и совместное управление пастбищными угодьями — все эти практики не были чем-то из ряда вон выходящим и могли существовать на одной и той же территории на протяжении столетий[358]. Широко известен пример общины русских крестьян, называвшейся «миром», но аналогичные системы перераспределения земельных участков существовали — в некоторых случаях до относительно недавнего времени — по всей Европе, от Шотландских высокогорий до Балкан. В англо-саксонских странах такую практику называли run-rig или rundale. Конечно, правила перераспределения земли в каждом случае были разными. В некоторых случаях это делалось per stirpes{59}, а в других — исходя из количества человек в семье. Чаще всего то, какую полосу земли получит семья, определялось при помощи лотереи. Каждая семья получала по куску земли разного качества таким образом, чтобы никому не приходилось проделывать более длинный путь до своего участка или обрабатывать более плохой участок[359].

Конечно, так было не только в Европе. Еще Генри Самнер Мэн, основатель кафедры исторической и сравнительной юриспруденции в Оксфорде, в своей работе 1875 года «Древнейшая история учреждений» обсуждал примеры перераспределения земельных участков и институты, по своему типу напоминавшие rundale, которые существовали от Индии до Ирландии. Он отмечал, что вплоть до недавнего времени «часто бывали случаи, что пахотные земли разделялись на фермы, которые периодически, а иногда ежегодно переходили от одной семьи арендаторов к другой». А в доиндустриальной Германии, где земли распределялись между «общинами-марками», каждый арендатор получал по три доли земли различного качества. Мэн подчеркивал, что речь идет не столько о формах собственности на землю, сколько о «способ[ах] занятия земли», которые напоминают права доступа во многих обществах охотников-собирателей[360]. Можно привести и множество других примеров (скажем, систему маша в Палестине или субак на Бали){60}[361].

Короче говоря, нет никаких оснований считать, что в более древние времена возникновение сельского хозяйства неминуемо приводило к зарождению частной собственности на землю, переходу к оседлой жизни и необратимому отказу от эгалитаризма, присущего охотникам-собирателям. Такое могло происходить в некоторых случаях, но не следует воспринимать это предположение как верное по умолчанию. Как мы увидели в предыдущей главе, в ближневосточном Плодородном полумесяце происходило нечто прямо противоположное, по крайней мере, в первые несколько тысяч лет после возникновения сельского хозяйства. Если в одном из очагов сельского хозяйства положение дел столь сильно отличалось от картины, которую рисует эволюционная теория, мы можем только догадываться, что же происходило в других местах, где также зарождалось сельское хозяйство. Более того, в результате новых генетических, ботанических и археологических исследований обнаруживается всё больше и больше таких очагов. Выясняется, что процесс зарождения сельского хозяйства был гораздо более сложным и гораздо менее однонаправленным, чем кто-либо мог предположить; так что нам нужно рассмотреть куда более широкий спектр возможных вариантов, чем делалось ранее. В этой главе мы продемонстрируем, насколько сильно в таком случае изменится привычная картина, и укажем на некоторые удивительные закономерности, которые вырисовываются из новых данных.

Прежде географы и историки полагали, что одомашнивание растений и животных началось в немногочисленных «ядерных» зонах: на тех территориях, где впоследствии возникли крупные общества с централизованной политической организацией. На Ближнем Востоке были одомашнены пшеница и ячмень, а также овцы, козы, свиньи и крупный рогатый скот; в Китае — рис (японика), соевые бобы и различные виды свиней; в перуанских Андах — картофель, киноа и ламы; а в Мезоамерике — маис, авокадо и чили. Тот факт, что одомашнивание растений и животных происходило примерно там же, где возникали централизованные государства, наводило на мысль о том, что второе является следствием первого: что производство пищи приводит к появлению городов, письменности и централизованного политического устройства, обеспечивая избыток калорий для поддержания большого населения и элитного класса администраторов, воинов и политиков. Придумайте сельское хозяйство — так гласила история, — и вы на пути, который в итоге приведет вас к тому, что ассирийские возницы, конфуцианские бюрократы, инкские короли-солнце или ацтекские священники унесут у вас значительную часть вашего зерна. И только вопрос времени, когда вслед за этим последует угнетение — как правило, в жестоких и уродливых формах.

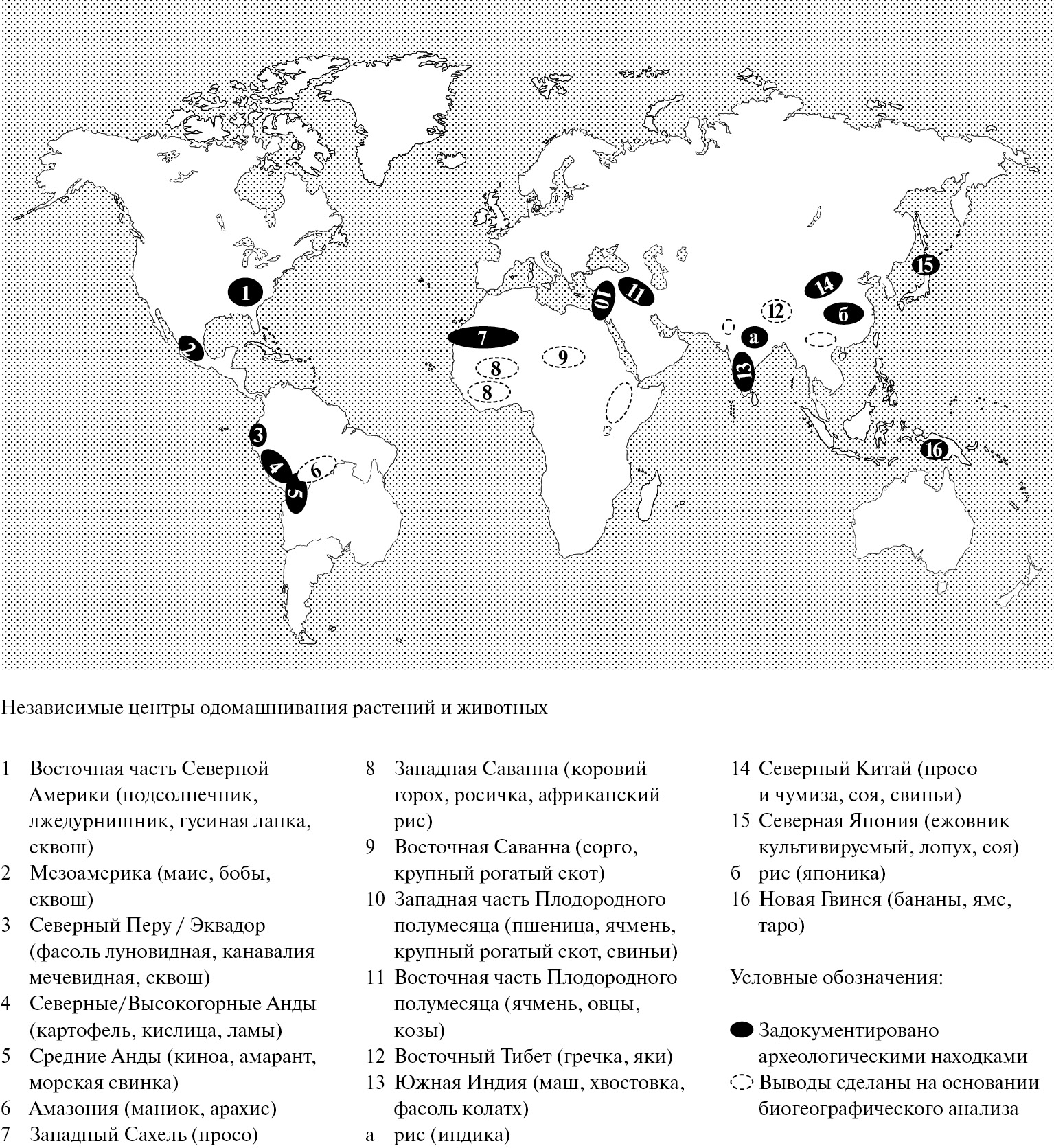

Археологическая наука показывает, что это не так. Сегодня эксперты выделяют от 15 до 20 независимых центров одомашнивания, многие из которых развивались совсем не так, как аналогичные центры в Китае, Перу, Мезоамерике или Месопотамии (которые тоже развивались по-разному, как мы увидим в следующих главах). Среди древних центров сельского хозяйства также следует назвать Индийский субконтинент (где были одомашнены хвостовка, маш, рис индика и зебу, разновидность крупного рогатого скота); луга Западной Африки (просо); центральное высокогорье Новой Гвинеи (бананы, таро и ямс); тропические леса Южной Америки (маниок и арахис); и Восточный Вудленд в Северной Америке, жители которого выращивали различные семенные культуры местного происхождения (гусиную лапку, подсолнечник и лжедурнишник) задолго до того, как к ним из Мезоамерики пришел маис[362].

Независимые центры одомашнивания растений и животных

Составлено на основе карты, любезно предоставленной Д. Фуллером.

Об этих регионах в доисторический период нам известно гораздо меньше, чем о Плодородном полумесяце. Ни в одном из них развитие не шло по линейной траектории от производства пищи до создания государств. Также нет никаких оснований предполагать, что сельское хозяйство быстро распространилось на прилегающих к ним территориях. Собиратели, рыболовы и охотники далеко не всегда считали, что производство пищи приносит очевидную пользу. Историки, работая широкими мазками, порою изображают противоположную картину либо утверждают, что только естественные преграды — такие как климат и рельеф местности — мешали «распространению сельского хозяйства». Получается своего рода парадокс, поскольку даже охотники-собиратели, жившие в подходящих природных условиях и, очевидно, осведомленные о возможностях выращивания зерновых, зачастую отказывались становиться земледельцами. Например, Джаред Даймонд пишет:

Точно так же, как условия в одних местах гораздо больше благоприятствовали зарождению продовольственного производства, чем в других, существенно варьировали и условия его распространения. В некоторых регионах, экологически прекрасно подходящих для сельского хозяйства, в доисторические времена оно так и не появилось — несмотря на соседство регионов, где оно уже было. Вот наиболее яркие примеры: земледелие и животноводство не проникло ни с юго-запада США в Калифорнию (в доколумбов период), ни с островов Индонезии и Новой Гвинеи в Австралию; земледелие не проникло из южноафриканской провинции Наталь в соседнюю Капскую область[363].

Как мы увидели в пятой главе, не совсем корректно говорить о том, что сельскому хозяйству не удалось «проникнуть» в Калифорнию. Перед нами обновленная версия старого диффузионистского подхода, который выделяет культурные черты (колыбели для кошек, музыкальные инструменты, сельское хозяйство и так далее), а затем показывает, как они перемещались по земному шару и объясняет, почему им не удалось проникнуть на определенные территории. На самом деле есть все основания полагать, что сельское хозяйство «проникло» в Калифорнию тогда же, когда оно проникло в другие регионы Северной Америки. Но местные жители (несмотря на трудовую этику, которая придавала значение усердному труду, и региональные системы обмена, благодаря которым сведения об инновациях быстро распространялись по региону) отказались от него так же решительно, как они отказались от рабовладения.

Даже жители юго-запада Америки в течение тех 500 лет, что предшествовали прибытию европейцев, постепенно отказывались от маиса и бобов, которые выращивались в некоторых частях региона на протяжении тысячелетий, и возвращались к охоте и собирательству. Если в этот период кто и проводил экспансию, так это калифорнийцы, которые изначально проживали в восточной части континента, а затем начали движение в направлении Юты и Вайоминга, принося с собой новые методы охоты и собирательства, а также вытесняя аграрные народы. К тому моменту, когда испанцы прибыли на юго-запад Америки, общества пуэбло, некогда преобладавшие в регионе, превратились в изолированные анклавы земледельцев, со всех сторон окруженные охотниками-собирателями[364].

О некоторых терминологических затруднениях, возникающих при разговоре о перемещении одомашненных зерновых культур и животных по земному шару

В книгах по всемирной истории часто можно встретить формулировки вроде «зерновые культуры и домашний скот быстро распространились по Евразии», «растительный комплекс Плодородного полумесяца положил начало производству пищи по всему миру от Ирландии до Индии» или «маис двигался на север с черепашьей скоростью». Насколько уместно использовать такой язык при описании экспансии неолитических экономик, происходившей много тысяч лет назад?

Такие формулировки больше подходят для описания процессов, происходивших в последние несколько столетий, когда одомашненные в Старом Свете растения и животные завоевали обе Америки и Океанию. В этот период растения и домашний скот «распространялись» подобно лесному пожару, изменяя до неузнаваемости существующие ареалы в течение жизни нескольких поколений. Но это было в большей степени продиктовано не самим характером культивирования семян, а имперской и торговой экспансией: семена распространяются очень быстро, если у тех, кто переносит их, есть армия и им необходимо бесконечно расширять свои предприятия, чтобы продолжать получать прибыль. В эпоху неолита всё было абсолютно иначе. Особенно в первые несколько тысячелетий после окончания последнего ледникового периода, когда большинство людей всё еще не занимались земледелием, а сельскохозяйственным культурам приходилось соперничать с множеством различных диких хищников и паразитов, большинство из которых впоследствии были вытеснены с сельскохозяйственных пейзажей.

Для того чтобы одомашненные растения и животные «распространились» за пределы своих первоначальных экологических границ, требовались значительные усилия со стороны людей, которые выращивали и разводили их. Необходимо было не только найти территории с подходящими природными условиями, но и модифицировать их, прополов и удобрив почву, проведя террасирование и так далее. Эти изменения ландшафта могут показаться нам незначительными — так, небольшое вмешательство в дела природы, — но по местным меркам они были достаточно серьезными и сыграли ключевую роль в расширении спектра одомашненных культур[365]. Конечно, всегда существовали пути наименьшего сопротивления, особенности рельефа и климатические режимы, в большей или меньшей степени благоприятствовавшие неолитической экономике. Таким экологическим коридором стала восточно-западная ось Евразии, рассматриваемая Джаредом Даймондом в книге «Ружья, микробы и сталь» (1997), и «счастливые широты», о которых Иэн Моррис говорит в книге «Почему властвует Запад… по крайней мере, пока еще» (2010).

Как отмечают авторы этих работ, в Евразии нет резких климатических различий, сравнимых с северно- и южноамериканскими и уж тем более с африканскими. Сухопутные виды могут перемещаться по всему Евразийскому континенту, не пересекая границы между зонами тропического и умеренного климата. Напротив, вытянутые с севера на юг континенты — это совсем другое дело, и, возможно, они меньше подходят для таких экологических переходов. Данный географический тезис, конечно, справедлив, по крайней мере если мы говорим о последних 10 000 лет истории человечества. Это объясняет, почему сейчас зерновые культуры родом из Плодородного полумесяца спокойно растут в таких далеких от Ближнего Востока странах, как Ирландия и Япония. Возможно, в некоторой степени он также объясняет, почему американские зерновые культуры — например, маис или сквош, впервые одомашненные в тропиках, — только по прошествии многих тысяч лет начали выращиваться в северной части Американского континента с умеренным климатом, в то время как евразийские культуры сравнительно быстро распространились за пределы районов своего происхождения.

В какой мере подобные наблюдения полезны для осмысления общего хода истории человечества? Насколько география объясняет историю, а не просто служит материалом для нее?

Еще в 1970–1980-е годы географ Альфред Кросби{61} предложил несколько важных теорий, объясняющих, как экология определяет ход истории. Помимо всего прочего, он первым обратил внимание на «колумбов обмен» — невероятное перемещение различных растений и животных, начало которому было положено прибытием европейцев в Северную и Южную Америку в 1492 году, и то трансформирующее воздействие, которое этот процесс оказал на глобальную конфигурацию культуры, экономики и кулинарии. Табак, перец, картофель и индейка хлынули в Евразию; маис, каучук и курица попали в Африку; цитрусовые, кофе, лошади, ослы и домашний скот отправились в Северную и Южную Америку. Кросби даже утверждал, что глобальное господство европейских экономик, начало которому было положено в XVI веке, стало возможным благодаря тому, что он называет «экологическим империализмом»[366].

Как указывал Кросби, умеренные климатические зоны Северной Америки и Океании идеально подходили для культур и животных из Евразии; дело было не только в климате, но и в том, что там практически отсутствовали местные виды, которые могли бы конкурировать с ними, и не было паразитов вроде грибков, насекомых и полевых мышей, которые могли бы уничтожить часть выращенной человеком пшеницы. Оказавшись в столь комфортных условиях, одомашненные культуры и животные Старого Света начали стремительно размножаться, а в некоторых случаях даже снова становились дикими. Вытесняя местную флору и фауну, они начали полностью менять местные экосистемы, создавая там «новую Европу» — точную копию европейской природной среды. Чтобы убедиться в этом, достаточно оказаться в сельской местности на Северном острове Новой Зеландии или в каком-нибудь из районов Новой Англии. Экологическое наступление на местных обитателей также выражалось в распространении инфекционных заболеваний, таких как оспа и корь, появившихся в Старом Свете, где люди жили по соседству с домашним скотом. В то время как европейские растения процветали в отсутствие вредителей, болезни, принесенные одомашненными животными (или же людьми, которые приспособились к жизни рядом с ними), истребляли местных жителей. Число жертв могло достигать 95 процентов от общего числа жителей даже в тех местах, где поселенцы не обращали коренные народы в рабство и не уничтожали их активно (последнее, безусловно, тоже было частым явлением).

Если смотреть с этой точки зрения, то успехами в Новое время европейский империализм в большей степени обязан «неолитической революции Старого Света», начавшейся на территории Плодородного полумесяца, нежели открытиям Колумба, Магеллана, Кука и других. В определенном смысле это действительно так. Но история сельскохозяйственной экспансии до XVI века — это далеко не улица с односторонним движением; в этой истории множество фальстартов, заминок и откатов назад. Чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем более справедливым становится это замечание. Чтобы понять, почему так происходило, мы выйдем за пределы Ближнего Востока и рассмотрим, как жили первые земледельческие народы в некоторых других частях света после окончания последнего ледникового периода. Но сначала необходимо рассмотреть более важный вопрос: почему обсуждение этих вопросов ограничивается только последними десятью тысячами лет человеческой истории? Учитывая, что люди существуют уже более 200 000 лет, почему земледелие не возникло гораздо раньше?

Почему сельское хозяйство не появилось раньше

Начиная с того момента, как появился наш вид, было всего два продолжительных теплых периода, в условиях которых аграрная экономика могла бы существовать на протяжении достаточно долгого времени, чтобы оставить после себя какие-либо археологические источники[367]. Первый такой период, получивший название Микулинского межледниковья, начался примерно 130 000 лет назад. Температура по всему миру стабилизировалась на уровнях незначительно выше современных, что привело к распространению бореальных лесов на север вплоть до Аляски и Финляндии. Бегемоты грелись на берегах Темзы и Рейна. Но на людей эти изменения оказали незначительное воздействие, поскольку наш вид в это время проживал на ограниченной территории. Второй такой период — тот, в котором мы живем. Когда он начался — около 12 000 лет назад, люди уже проживали на всех континентах Земли и в самых разных природных условиях. Геологи называют этот период голоценом, от греческого holos (целый, весь) и kainos (новый).

Многие современные ученые считают, что к настоящему моменту голоцен завершился. На протяжении по крайней мере двух последних веков мы находимся на пути к антропоцену{62}, новой геологической эпохе, когда впервые в истории деятельность человека становится основным фактором глобальных климатических изменений. Ученые спорят о том, когда именно начался антропоцен. Большинство экспертов называют отправной точкой промышленную революцию, но некоторые считают, что антропоцен начался раньше, в конце 1500-х — начале 1600-х годов. В это время произошло глобальное понижение температуры у поверхности Земли — часть «малого ледникового периода», — которое не может быть объяснено воздействием естественных факторов. Вполне вероятно, что свою роль сыграла европейская экспансия в Северную и Южную Америки. В результате европейского завоевания и принесенных поселенцами эпидемий погибло около 90 процентов коренного населения. Территории, на которых местные жители столетиями занимались террасным земледелием и ирригацией, оказались запущены, и леса начали стремительно отвоевывать их обратно. В Мезоамерике, Амазонии и Андах около 50 миллионов гектаров возделываемой земли вернулись к дикому состоянию. Растения начали поглощать значительно больше углекислого газа, что привело к изменениям в экосистеме Земли и к фазе глобального похолодания, обусловленной деятельностью человека[368].

Антропоцен, к какому времени мы бы ни относили его начало, — это то, как мы распорядились наследием эпохи голоцена, которая в некоторых отношениях была для человечества «чистым листом». Многие привычные нам сейчас вещи появились на заре этой эпохи. После отступления ледников флора и фауна — до этого существовавшие в небольших зонах с подходящим климатом — начали распространяться на новые территории. Вслед за ними двигались люди, помогая своим излюбленным видам путем поджогов и расчистки земли. Воздействие глобального потепления на береговую линию оказалось более сложным: одни прибрежные шельфы, ранее находившиеся подо льдом, снова выходили на поверхность, в то время как другие погружались в воду, поднимающуюся за счет таяния ледников[369]. Многие историки считают начало эпохи голоцена важной вехой, поскольку именно в это время возникли условия для появления сельского хозяйства. При этом во многих частях света, как мы увидели, этот период стал золотым веком охотников-собирателей, и важно помнить, что именно в таком контексте стали появляться первые аграрные общества.

Активнее всего экспансия охотников-собирателей проходила на прибрежных территориях, только что обнажившихся после отступления ледников. Эти районы были богаты ресурсами дикой природы: морскими рыбами и птицами, китами и дельфинами, тюленями и выдрами, крабами, креветками, устрицами, литторинами и многим другим. Пресноводные реки и лагуны, питаемые горными ледниками, теперь изобиловали щуками и лещами, которые, в свою очередь, привлекали перелетных водоплавающих птиц. В устьях и дельтах рек, а также на окраинах озер ежегодные циклы рыбалки и собирательства происходили на всё более близком расстоянии, что привело к устойчивым формам скопления людей, совершенно непохожим на формы социальной организации в ледниковый период, когда длительные сезонные миграции мамонтов и другой крупной дичи определяли большую часть социальной жизни[370].

На большей части постледникового мира на смену открытой степи и тундре пришли кустарники и леса. Как и в более ранние времена, охотники-собиратели использовали различные техники управления земельными ресурсами, чтобы стимулировать рост желанных культур — например, фруктов и ореховых деревьев. К 8000 году до н. э. их действия привели к исчезновению примерно двух третей всей мировой мегафауны, плохо приспособленной к теплому климату голоцена и близким контактам с другими видами[371]. В результате расширения лесных массивов появилось большое количество питательной и удобной для хранения пищи: диких орехов, ягод, фруктов, листьев и грибов, которые обрабатывали при помощи новых композитных («микролитических») орудий. В тех местах, где леса вытеснили степи, охотники изменили свои техники и перешли от скоординированной массированной охоты к более ситуативным и разнообразным стратегиям, выбирая в качестве целей более мелких млекопитающих с более ограниченным ареалом обитания: лосей, оленей, кабанов, диких быков и других животных[372].

Оглядываясь назад, легко забыть о том, что в этом новом мире земледельцы во многом были культурными аутсайдерами. Их первые попытки экспансии были максимально далеки от цивилизаторских миссий аграрных империй Нового времени. Как мы увидим, в большинстве случаев они обосновывались на никем не занятых территориях: слишком удаленных, труднодоступных или просто непривлекательных для охотников, рыболовов и собирателей. Но даже на этих территориях эти необычные экономики голоцена развивались с переменным успехом. Лучше всего это видно на примере Центральной Европы в период раннего неолита, где сельское хозяйство потерпело одну из первых и самых заметных своих неудач. Чтобы лучше понять причины этой неудачи, мы рассмотрим несколько более удачных примеров экспансии первых сельскохозяйственных народов в Африке, Океании и на тропических равнинах Южной Африки.

С исторической точки зрения между всеми этими случаями нет прямой связи; но в совокупности они демонстрируют, что судьба первых аграрных обществ зачастую зависела в большей степени не от «экологического империализма», а от того, что мы можем назвать — позаимствовав выражение у Мюррея Букчина{63}, первопроходца социальной экологии, — «экологией свободы»[373]. Мы подразумеваем под этим нечто вполне конкретное. Если крестьяне — это люди, «экзистенциально вовлеченные в земледелие»[374], тогда экология свободы («игра в сельское хозяйство», короче говоря) — это как раз противоположное состояние. Понятие экологии свободы описывает склонность человеческих обществ к свободному переходу к сельскому хозяйству и отказу от него; к земледелию без полного превращения в земледельцев; выращиванию зерновых культур и животных без перестройки своей жизни в соответствии с логистическими требованиями зерновых и с сохранением достаточно широкой пищевой сети для того, чтобы занятие сельским хозяйством не становилось вопросом жизни и смерти. Традиционные нарративы всемирной истории, как правило, не учитывают такую экологическую гибкость. Согласно этим нарративам, человечество прошло точку невозврата, когда посадило первое семечко.

Оказывается, что на протяжении большей части своей истории наш вид спокойно переходил к сельскому хозяйству и отказывался от него, иногда зависая где-то на полпути[375]. Такое подвижное экологическое устройство — в котором сочеталось разведение огородов, приливно-отливное земледелие на берегах озер или рядом с родниками, мелкомасштабные практики управления ландшафтом (поджоги, подрезка и террасирование), а также отлов и содержание животных в полудиком состоянии в сочетании с занятиями охотой, рыболовством и собирательством — было некогда характерно для человеческих обществ во многих частях света. Зачастую такое экологическое устройство сохранялось на протяжении тысяч лет и нередко позволяло обеспечивать пропитанием многочисленное население. Как мы увидим, оно также могло быть решающим фактором выживания тех племен и народов, которые первыми начали одомашнивать растения и животных. Биоразнообразие — а не биовласть — имело ключевое значение для роста объема производства пищи при неолите.

Раздел, в котором мы обсудим поучительную историю эпохи неолита, рассказывающую об ужасной и удивительной судьбе первых земледельцев Центральной Европы

Килианштедтен, Тальхайм, Шлец и Херксхайм — названия первых неолитических поселений, располагавшихся на лёссовых равнинах Австрии и Германии. Если мы рассмотрим их истории в совокупности, то увидим историю раннего сельского хозяйства в очень непривычном свете.

Начиная примерно с 5500 года до н. э. на этих территориях стали появляться схожие в культурном отношении деревни, которых относят к традиции «линейно-ленточной керамики». Это были одни из первых земледельческих поселений в Центральной Европе. Но, в отличие от большинства других подобных поселений, все они перестали существовать из-за серьезного кризиса, в результате которого возникли массовые захоронения. Содержание этих захоронений свидетельствуют о том, что кто-то уничтожил или попытался уничтожить всё население этих деревень: в наспех вырытых канавах и повторно использовавшихся рвах были перемешаны останки взрослых и детей обоих полов, выброшенные как мусор. Обнаруженные на костях следы свидетельствуют о пытках, увечьях и насильственной смерти — людям ломали конечности, снимали с них скальпы и разделывали их тела в целях каннибализма. В захоронениях, обнаруженных в Килианштедтене и Аспарне, отсутствовали молодые женские тела — вероятно, женщин захватили в рабство[376].

Неолитическая аграрная экономика прибыла в Центральную Европу вместе с переселенцами с юго-востока. Для потомков некоторых из них это переселение обернулось катастрофическими последствиями[377]. Судя по первым основанным ими поселениям, прибывшие в Центральную Европу переселенцы жили в сравнительно свободном обществе, где практически отсутствовали индикаторы статусных различий — как внутри отдельных сообществ, так и между ними. Все длинные деревянные дома (основные семейные единицы) были примерно одного размера. Однако около 5000 года до н. э. стали появляться первые признаки неравенства, о чем среди прочего свидетельствует погребальный инвентарь. Люди окружали свои поселения большими рвами, в которых были обнаружены свидетельства военных действий: стрелы особой формы, наконечники топоров и человеческие останки. Если неприятель захватывал поселение, то рвы превращались в массовые захоронения для его жителей, не сумевших защитить себя[378].

Качество и количество точно датированного археологического материала позволяет исследователям смоделировать демографические тенденции, которыми сопровождались эти изменения. Результаты исследований стали сюрпризом. Появление сельского хозяйства в Центральной Европе, как и следовало ожидать, первоначально привело к довольно серьезному росту численности населения. Но в дальнейшем, вопреки ожиданиям, устойчивый демографический рост прекратился. Вместо этого между 5000 и 4500 годами до н. э. вслед за подъемом произошло резкое падение численности населения, по своим масштабам близкое к региональной катастрофе[379]. Неолитические племена прибыли в Центральную Европу, основали поселения, после чего в некоторых (но, следует подчеркнуть, не во всех) регионах они полностью исчезли, в то время как в других регионах они укрепили свое положение за счет браков с более сильными племенами охотников-собирателей. Жители Центральной и Северной Европы снова начали активно заниматься выращиванием злаковых только после перерыва, продлившегося примерно тысячу лет[380].

Как правило, в старых нарративах о доисторическом периоде утверждалось, что неолитические колониалисты как в демографическом, так и в социальном плане одержали верх над коренным населением охотников-собирателей; они либо вытеснили их, либо же посредством торговли и межплеменных браков приобщили их к более прогрессивному образу жизни. Изменчивая динамика, задокументированная в регионах Европы с умеренным климатом, противоречит этой картине и поднимает более широкие вопросы о жизнеспособности неолитических экономик в мире охотников-собирателей. Чтобы ответить на них, нам необходимо побольше узнать о самих охотниках-собирателях и о том, как они развивали свои плейстоценовые традиции после окончания ледникового периода и в эпоху голоцена.

Наши знания о постледниковых (мезолитических) охотниках-собирателях в основном основаны на находках с Балтийского и Атлантического побережья. Бóльшая часть потенциальных находок, однако, находится под водой. Мы многое узнали об охотниках-собирателях эпохи голоцена благодаря их погребальным обрядам. Доисторические кладбища были обнаружены по всей прибрежной линии, идущей от Северной России через Скандинавию до Бретани. Многие захоронения были богато украшены. В захоронениях Балтийского и Иберийского региона в большом количестве присутствует янтарь. Останки покоятся в необычных позах — скелеты сидят или облокачиваются на что-то, а некоторые даже перевернуты вниз головой, — что свидетельствует о том, что в этих обществах существовали сложные и к настоящему времени по большей части непонятные нам иерархические системы. На окраинах Северной Евразии торфяники и заболоченные участки сохранили для нас отдельные свидетельства традиции резьбы по дереву, в рамках которой создавались декорированные лыжные полозья, сани, каноэ и монументы, напоминающие тотемные столбы Северо-Западного побережья Тихого океана[381]. На обширных территориях ученые обнаруживают посохи, увенчанные изображениями лосей и оленей, напоминающие наскальные рисунки эпохи плейстоцена: неизменный символ власти, встречающийся у всех местных племен охотников-собирателей[382].

Как выглядела европейская глубинка, где обосновались земледельцы-переселенцы, с точки зрения местных мезолитических племен? Вероятнее всего, такой образ жизни казался им тупиковым с экологической точки зрения, поскольку земледельческие общества были лишены очевидных преимуществ, которые могли дать прибрежные территории. Возможно, именно это обстоятельство позволило колонистам, принадлежавшим к культуре линейно-ленточной керамики, так легко занять лёссовые равнины на западе и на севере: они переселялись на территории, где никто или почти никто не жил. Неясно, означает ли это, что они сознательно избегали местных охотников-собирателей. Ясно одно: наступление земледельческих обществ стало буксовать по мере того, как они начали проникать в более густонаселенные прибрежные районы. На практике это часто приводило к неоднозначным последствиям. Например, обнаруженные в мезолитических поселениях Бретани останки проживавших на побережье охотников-собирателей свидетельствуют о том, что многие молодые женщины употребляли в пищу невероятное количество белка земного происхождения, в то время как в рационе остальных местных жителей преобладали морепродукты. Судя по всему, женщины, которые происходили из сухопутных районов (и питались в основном мясом, а не рыбой), в какой-то момент присоединились к прибрежным группам[383].

О чем это нам говорит? Это может означать, что женщин захватывали в плен в результате набегов — возможно, в том числе в результате набегов охотников-собирателей на земледельческие общества[384]. Всё это лишь предположения; мы не можем сказать наверняка, что перемещение женщин в прибрежные районы было принудительным, и с уверенностью утверждать, что их к этому принуждали мужчины. И хотя набеги и войны, несомненно, имели место, было бы упрощением объяснять первоначальную неудачу неолитического земледелия в Европе исключительно этими факторами. В дальнейшем мы рассмотрим некоторые более широкие объяснения. Однако сначала мы ненадолго покинем Европу и изучим несколько историй успешного зарождения сельского хозяйства. Мы начнем с Африки, затем переместимся в Океанию и, наконец, обратимся к отличному от двух предыдущих, но показательному случаю Амазонии.

Несколько очень непохожих друг на друга регионов, в которых успешно прижилось неолитическое земледелие: трансформация долины Нила (5000–4000 годы до н. э.) и колонизация островной Океании (1600–500 годы до н. э.)

Примерно в то же время, когда в Центральной Европе были основаны поселения культуры линейно-ленточной керамики, неолитическая аграрная экономика впервые проникла в Африку. Они принесла с собой тот же базовый набор культур (пшеницу однозернянку и двузернянку) и животных (одомашненных овец, коз и крупный рогатый скот — а еще, возможно, местных африканских туров). При этом в Африке неолитическая «посылка» была воспринята абсолютно иначе. Можно сказать, что первые африканские земледельцы открыли посылку, выкинули часть содержимого и переупаковали оставшееся настолько необычным образом, что теперь легко можно было подумать, что она — местное изобретение. Во многих отношениях так оно и было.

Большая часть описываемых событий произошла в долине реки Нил, расположенной на территории современного Египта и Судана. До того момента охотники-собиратели по большей части игнорировали этот регион, но в скором времени он стал важным центром демографических и политических изменений. К 3000 году до н. э. в результате политического объединения низовий и дельты Нила на берегу Средиземного моря возникло Египетское царство. Однако в культурном отношении эта и другие первые неолитические цивилизации уходят корнями в трансформации, произошедшие в более древний период и связанные с переходом к аграрному хозяйству между 5000 и 4000 годами до н. э., центр тяжести которых находился в Африке. Первые африканские земледельцы переизобрели неолит на свой собственный манер. Культивирование зерновых стало второстепенным занятием (оно вернуло себе прежний статус только столетия спустя), а идея о том, что домашний очаг репрезентирует социальный статус человека, была в значительной степени отброшена. На их место пришел совершенно другой неолит: гибкий, энергичный и передвигающийся на копытах[385].

Эта новая форма неолитической экономики в значительной степени опиралась на разведение домашнего скота в сочетании с ежегодными рыболовными, охотничьими и собирательскими предприятиями в богатой пойме Нила, оазисах и на сезонных протоках (их называют «вади») в расположенных по соседству пустынях, которые в то время еще орошались ежегодными дождями. Пастухи периодически прибывали в эту «зеленую Сахару» и покидали ее — они могли направляться как на запад, так и на восток в направлении Красного моря. Местные жители разработали сложные системы украшения тел. Они использовали косметические пигменты и минералы, добывавшиеся в близлежащих пустынях, а также огромное количество бисера, гребней и браслетов, сделанных из костей слонов и других животных. Все эти предметы в большом количестве находят на неолитических кладбищах, протянувшихся по всей долине Нила, от Центрального Судана до Среднего Египта[386].

Остатки этих удивительных предметов сейчас украшают стенды музеев по всему миру, напоминая о том, что до появления фараонов почти любой местный житель после смерти мог рассчитывать на царское захоронение.

* * *

Вторая величайшая в истории человечества неолитическая экспансия произошла в островной Океании. Всё началось на другом конце Азии, в рисоводческих и просоводческих культурах Тайваня и Филиппин (а если копнуть еще глубже, то вообще в Китае). Около 1600 года до н. э. произошло поразительное расселение земледельческих групп, которое началось здесь и закончилось в Полинезии — на расстоянии более 5000 миль к востоку.

Часто отмечают, что экспансия «культуры Лапита»{64} (названной так в честь поселения в Новой Каледонии, где была впервые обнаружена характерная для этой культуры орнаментированная керамика), в ходе которой были изобретены каноэ с балансиром для плавания в глубокой воде, привела к распространению австронезийских языков. Переселенцы быстро отказались от риса и проса, плохо подходящих для выращивания в тропическом климате. Но по мере продвижения на восток их место заняли разнообразные корнеплодные и плодовые культуры, с которыми поселенцы повстречались по дороге, а также постоянно расширявшийся список одомашненных животных (к свиньям присоединились собаки и куры, а по дороге к ним примкнули еще и крысы). Вместе с колонистами Лапита эти виды проникли на прежде необитаемые острова (в том числе на Фиджи, Тонга и Самоа) и пустили там корни (в случае с таро и другими корнеплодами — в буквальном смысле слова)[387].

Судя по всему, племена Лапита, подобно земледельцам культуры линейно-ленточной керамики, избегали существующих центров расселения. Они не стали соваться в Австралию, оплот охотников-собирателей, и по большей части обошли стороной Папуа — Новую Гвинею, где в возвышенностях вокруг долины Вагги уже к тому моменту сложилась местная форма сельского хозяйства[388]. Они основывали деревни на необитаемых островах и рядом с пустынными лагунами, где строили дома на сваях. При помощи каменных тесел, занимавших центральное место в их путевом наборе инструментов, они расчищали лесные участки, чтобы выращивать на них съедобные культуры — таро, ямс и бананы — которые входили в их рацион наряду с одомашненными животными, большим количеством рыбы, моллюсками и морскими черепахами, дикими птицами и фруктовыми летучими мышами[389].

В отличие от первых европейских аграрных обществ, представители культуры Лапита по мере расселения постоянно диверсифицировали свою экономику. Это касалось не только растений и животных. Продвигаясь на восток, народы Лапита оставляли после себя следы в виде характерных керамических изделий, ставших их отличительной чертой в археологических данных. По пути они также обнаруживали множество новых материалов. Самые ценные из них — например, определенные типы ракушек — стали использоваться при создании сложносоставных украшений (браслетов, ожерелий, подвесок), оставивших след в меланезийской и полинезийской островной культуре, который был заметен даже столетия спустя, когда капитан Кук (шедший, сам того не зная, по стопам Лапита) в 1774 году увидел Новую Каледонию и написал, что она напомнила ему Шотландию.

Предметы роскоши Лапита также включали в себя головные уборы с перьями птиц (изображены на керамике), циновки из листьев пандауса и обсидиан. Обсидиановые клинки, перемещавшиеся по архипелагу Бисмарка на многие мили от места своего изготовления, использовались при создании татуировок и скарификации, чтобы нанести на кожу пигмент и растительные вещества. Мы не можем взглянуть на сами татуировки, но впечатляющие украшения на горшках Лапита дают некоторое представление о лежащих в основе них принципах, перенесенных с кожи на керамику. Более поздние традиции полинезийской татуировки и боди-арта — («тело оборачивается в изображения», как выразился автор одного знаменитого антропологического исследования){65} — напоминают о том, насколько мало мы действительно знаем о ярких концептуальных мирах более раннего периода и тех, кто первыми принес эти практики на удаленные острова Тихого океана[390].

Раздел, в котором мы поговорим об Амазонии и возможностях «игры в сельское хозяйство»

На первый взгляд кажется, что между тремя разновидностями «неолита» — европейской, африканской и океанической — нет почти ничего общего. Однако у них есть две общие черты. Во-первых, все они отмечены серьезной приверженностью сельскому хозяйству. Из всех трех разновидностей европейская культура линейно-ленточной керамики была наиболее тесным образом связана с культивированием зерновых и разведением скота. Жители долины Нила не могли представить свою жизнь без скота, так же как Лапита — без свиней и ямса. Во всех случаях речь шла о полностью одомашненных видах, которые были не в состоянии выжить без участия человека и больше не могли самостоятельно размножаться в диких условиях. В свою очередь люди выстраивали жизнь вокруг потребностей определенных растений и животных; они ограждали, защищали и разводили их. Эти занятия были неотъемлемой частью их существования, а сами растения и животные — краеугольным камнем их рациона. Все эти народы стали «серьезными» земледельцами.

Во-вторых, во всех трех случаях речь шла о целенаправленном распространении земледелия на практически необитаемых территориях. Высокомобильные неолитические обитатели долины Нила в определенное время года селились в расположенных неподалеку степях и пустынях, но избегали густонаселенных регионов дельты Нила, суданской Гезиры и крупных оазисов. (В том числе оазиса Файюм, где преобладали рыболовы-собиратели, жившие на берегу озера и решавшие по своему усмотрению перенимать некоторые аграрные практики либо отказываться от них)[391]. Аналогичным образом в Европе культура линейно-ленточной керамики закрепилась в нишах, оставленных мезолитическими охотниками-собирателями, — например, на участках с лёссовой почвой и на неиспользуемых речных дамбах. Культура Лапита также была довольно закрытой системой, представители которой при необходимости взаимодействовали с посторонними, но в остальных случаях приспосабливали новые ресурсы к своему привычному жизненному укладу. Как правило, серьезное занятие аграрным хозяйством приводило к формированию обществ с четкими этническими и в некоторых случаях лингвистическими границами[392].

Но экспансия земледелия на этом раннем этапе не всегда принимала столь «серьезные» формы. В ходе изучения тропических равнин Южной Америки археологи обнаружили более «игровую» традицию производства пищи, относящуюся к эпохе голоцена. Вплоть до недавнего времени аналогичные практики всё еще были широко распространены в Амазонии, их же мы видели у племени намбиквара, проживающего в Бразилии в регионе Мату-Гросу. Даже в XX веке они всё еще проводили сезон дождей в прибрежных деревнях, где обрабатывали сады и огороды, чтобы выращивать широкий спектр культур: сладкий и горький маниок, маис, табак, бобовые, хлопок, арахис, тыквы и многое другое. Они непринужденно занимались земледелием, особо не стараясь разграничивать различные культуры. С началом сезона засухи эти запутанные домашние сады полностью забрасывались. Всё племя разбивалось на небольшие кочевые группы, чтобы заниматься охотой и собирательством. В следующем году всё повторялось заново, но зачастую в другом месте.

Есть свидетельства того, что подобные сезонные циклы перехода к земледелию и отказа от него были характерны для многих коренных обществ Большой Амазонии и практиковались с древнейших времен[393]. То же самое касается и привычки держать домашних животных. Часто утверждается, что жители Амазонии не одомашнивали местных животных, и с биологической точки зрения это действительно так. С культурной точки зрения всё сложнее. Многие племена, проживавшие в тропических лесах, перевозили с собой своего рода маленькие зоопарки{66}. В них входили прирученные лесные животные: обезьяны, попугаи, ошейниковые пекари и так далее. Эти животные зачастую были осиротевшими детьми животных, убитых и съеденных людьми. Усыновленные приемными родителями-людьми, вскормленные и вынянченные в младенчестве, они полностью зависели от своих хозяев. То же самое касалось и взрослых особей. Домашних животных не употребляли в пищу. Кроме того, хозяева не собирались их разводить. Они были отдельными членами сообщества, к которым относились почти как к детям — как к объекту привязанности и источнику забавы[394].

Амазонские общества иным образом размывают привычное для нас разграничение между «дикими» и «одомашненными» видами. Они на постоянной основе охотились на животных, которых мы бы отнесли к «диким»: пекари, агути и других. Но местные жители воспринимали их как почти одомашненных — считалось, что они подчиняются сверхъестественным «хозяевам животных», которые связаны с ними и которые их защищают{67}. Фигуры «хозяина» или «хозяйки животных» очень распространены в охотничьих обществах. Иногда их изображают как гигантских или идеальных представителей того или иного вида. Они являются воплощением этих видов, но одновременно предстают их человеческими или человекоподобными хозяевами, которым должны быть возвращены души всех оленей, тюленей или карибу после того, как их заберут охотники. На практике в Амазонии это выражалось в том, что местные жители не вмешивались в процесс размножения отдельных видов, чтобы не узурпировать роль духов.

Иначе говоря, здесь, в Амазонии, не существовало очевидного культурного пути, проследовав по которому местные жители могли бы взять на себя ответственность за заботу о других видах и одновременно стать их потребителями; дистанция в отношениях между ними была либо слишком большой (как в случае с дичью), либо же практически отсутствовала (как в случае с домашними животными). У этих людей были все необходимые экологические навыки для того, чтобы выращивать растения и разводить скот, но они тем не менее не переступили порог и продолжили балансировать между охотой и собирательством (возможно, правильнее было бы сказать: лесничеством) и земледелием[395].

Пример Амазонии демонстрирует, что «игра в сельское хозяйство» могла быть чем-то большим, чем просто кратковременным развлечением. По всей видимости, эта игра продолжалась тысячи лет, поскольку к этому периоду относятся свидетельства одомашнивания растений и управления земельными ресурсами при практически полном отсутствии признаков серьезных занятий агрикультурой[396]. Начиная с 500 года до н. э. этот неотропический способ производства пищи вышел за пределы территории своего возникновения и проник в районы Ориноко и Риу-Негру, двигаясь по речным системам, проходящим через тропические леса, и в конечном счете укоренившись на территории от Боливии до Антильских островов. Наиболее явным образом об этом свидетельствует расселение существующих ныне и существовавших в прошлом племен-носителей языков аравакской семьи[397].

В последние несколько столетий племена, говорящие на языках аравакской семьи, приобрели репутацию мастеров смешения культур — они были торговцами и дипломатами, заключали разнообразные союзы, зачастую преследуя коммерческие интересы. Судя по всему, более 2000 лет назад аналогичный процесс стратегического смешения культур (отличный от стратегий более «серьезных» земледельцев, избегавших контактов с другими культурами) привел к интеграции амазонской низменности в региональную систему. На аравакских языках говорят люди по всему варзеа (району с аллювиальными террасами), от устьев рек Ориноко и Амазонки до их верховий, расположенных на территории современного Перу. Но в генетическом плане у носителей этих языков практически нет общих предков. Различные диалекты аравакских языков структурно ближе к неаравакским языкам соседних с ними племен, чем друг к другу или же к какому-либо предположительному праязыку.

Всё это похоже не на равномерное расселение, а на целенаправленное перемешивание племен, живших вдоль основных транспортных и торговых маршрутов, по которым люди перемещались на каноэ. В результате возникла переплетенная сеть культурного обмена без четких границ и центра. Решетчатые узоры на амазонской керамике, хлопчатобумажной ткани и на телах местных жителей — художественные стили племен, живущих на разных концах тропического леса, поражают своим единообразием — словно моделируют эти соединительные принципы, опутывая человеческие тела сложной картографией отношений[398].

До недавнего времени Амазония считалась убежищем изолированных племен, максимально близких к естественному состоянию в духе Руссо или Гоббса, местом, где время остановилось. Как мы увидели, такие романтические представления сохранялись среди антропологов даже в 1980-е годы, когда ученые считали племена вроде яномами своими «современными предками» и воспринимали их как окно, через которое мы можем заглянуть в прошлое нашего вида{68}. Современные археологические и этноисторические исследования опровергают эту точку зрения.

Теперь мы знаем, что к началу нашей эры территория Амазонии уже была усеяна городами, террасами, монументами и дорогами, протянувшимися от нагорных королевств Перу до Карибских островов. Первые европейцы, прибывшие туда в XVI веке, описывали оживленные поселения в поймах рек, которые управлялись верховными вождями, господствовавшими над своими соседями. Есть соблазн отмахнуться от этих сообщений и списать всё на преувеличения путешественников, стремившихся впечатлить своих спонсоров на родине, но по мере того как археологи в общих чертах реконструируют облик этой тропической цивилизации, данный аргумент становится всё менее и менее убедительным. Разработка новой картины отчасти стала результатом целенаправленных исследований, отчасти — следствием промышленной вырубки лесов в верхней части Амазонской низменности, из-за чего обнажились монументальные земляные сооружения, выполненные по точным геометрическим планам и связанные системами дорог[399].

Что именно послужило причиной расцвета Амазонии в древний период? Несколько десятилетий назад все эти процессы рассматривались как результат очередной «аграрной революции». Предполагалось, что в 1-м тыс. до н. э. интенсификация культивирования маниока привела к росту численности населения Амазонии, запустив новую волну экспансии в равнинные тропики. Основой для этой гипотезы послужили находки одомашненного маниока, датируемые 7000 годом до н. э.; недавно в Южной Амазонии к столь же раннему периоду было отнесено выращивание маиса и сквоша[400]. При этом у нас мало свидетельств того, что эти культуры широко выращивались в ходе ключевого периода культурной конвергенции, начавшегося около 500 года до н. э. Судя по всему, маниока стала основой рациона местных жителей только после того, как они встретились с европейцами. Всё это позволяет предположить, что по крайней мере некоторые древние обитатели Амазонии были вполне знакомы с одомашненными растениями, но не стали делать их основой своей экономики, отдав предпочтение более гибкой разновидности агролесоводства[401].

В современном тропическом земледелии используются подсечно-огневые техники, требующие больших трудозатрат и направленные на экстенсивное культивирование ограниченного числа культур. Описанная нами древняя модель позволяла культивировать более широкий спектр культур, которые выращивались прямо у порогов домов или на небольших лесных вырубках рядом с поселениями. Древние техники земледелия требовали особых почв (а конкретно — «антропогенных почв»), которые назывались terra preta de índio («черная земля индейцев») и terra mulata («коричневая земля»): они представляли собой темную землю, гораздо более плодородную, чем обычные тропические почвы. Повышенная плодородность темных почв связана с тем, что они абсорбируют органические субпродукты — например, остатки пищи, экскременты и древесный уголь, которые остаются от повседневной жизнедеятельности населения деревни (terra preta) и/или же от занятий подсечно-огневым земледелием (terra mulata)[402]. Жители Древней Амазонии обогащали почву не раз в год, а делали это медленно и непрерывно в течение долгого времени.

Такая «игра в сельское хозяйство» впоследствии принесла свои плоды коренному населению Амазонии и других регионов. Продуманные и непредсказуемые способы ведения хозяйства — это отличный сдерживающий фактор против колониального государства: экология свободы в буквальном смысле слова. Трудно взимать с племени налоги и осуществлять контроль за ним, если это племя не ведет оседлый образ жизни и добывает себе пропитание, не зацикливаясь на определенных ресурсах или же выращивая значительную часть продовольствия (различные корнеплоды) под землей, где оно скрыто от посторонних глаз[403]. Возможно, именно этот фактор и стал причиной появления такой разновидности сельского хозяйства, но изучение древней истории американских тропиков демонстрирует, что аналогичные свободные и гибкие модели земледелия обеспечивали цивилизационный рост в масштабах всего континента задолго до прибытия европейцев.

На самом деле такая разновидность сельского хозяйства (ученые называют ее «низкоуровневым производством продуктов питания») характерна для многих обществ эпохи голоцена, в том числе для первых земледельцев Плодородного полумесяца и Мезоамерики[404]. На территории Мексики одомашненные формы сквоша и маиса существовали уже в 7000 году до н. э.[405], хотя основой рациона эти культуры стали только примерно пять тысяч лет спустя. Аналогичным образом в североамериканском Восточном Вудленде местные семенные растения выращивались уже в 3000 году до н. э., но «серьезно» заниматься сельским хозяйством жители этого региона начали только около 1000 года н. э.[406] Так же обстояли дела и в Китае. Около 8000 года до н. э. местные жители начали в небольших масштабах выращивать просо на северных равнинах, рассматривая просоводство как сезонное дополнение к собирательству и охоте с собаками. Так продолжалось на протяжении трех тысяч лет, пока просо не начали выращивать в бассейне реки Хуанхэ. На нижних и средних участках Янцзы полностью одомашненные сорта риса также появились только спустя пятнадцать столетий после того, как началось выращивание дикого риса на рисовых полях. Эти процессы могли быть еще дольше, если бы около 5000 года до н. э. не произошло резкое глобальное похолодание, которое нанесло большой урон плантациям дикого риса и сократило урожай орехов[407].

Свинина занимала второе (после мяса диких кабанов и оленей) место в рационе населения обеих частей Китая задолго до того, как они одомашнили свиней. Так же обстояли дела и в покрытой лесами горной части Плодородного полумесяца, где расположено поселение Чайоню с «Домом черепов» и где на протяжении долгого времени отношения людей и свиней больше напоминали флирт, чем полноценную доместикацию[408]. Поэтому, как бы ни был велик соблазн назвать Амазонию «Новым Светом» и альтернативой «неолитическому Старому Свету», правда в том, что в эпоху голоцена развитие обоих полушарий шло схожим образом — по крайней мере, если говорить об общем темпе изменений. И мы всё больше убеждаемся в том, что в обоих частях света эти изменения не носили революционного характера. Изначально многие аграрные общества были амазонскими по своему духу. Они зависали на пороге сельского хозяйства, оставаясь при этом верными культурным ценностям охоты и собирательства. «Радующие глаз нивы», о которых говорил Руссо в своем «Рассуждении», всё еще оставались далеким будущим.

Возможно, дальнейшие исследования выявят демографические колебания у первых земледельческих (или земледельческо-лесоводческих) племен Амазонии, Океании или даже первых скотоводческих народов долины Нила, аналогичные тем, что мы видим в Центральной Европе. Более того, в 7-м тыс. до н. э. поселения Плодородного полумесяца пережили упадок или как минимум значительную трансформацию[409]. Как бы то ни было, не стоит быть слишком категоричными в отношении различий между этими регионами, учитывая, что не все из них одинаково хорошо изучены. Тем не менее, опираясь на имеющиеся данные, мы можем по крайней мере переформулировать наш изначальный вопрос и спросить: почему в некоторых частях Европы неолитические земледельцы поначалу пережили демографический коллапс в масштабах, которые в настоящее время неизвестны или не обнаружены в других местах?

Разгадка кроется в мельчайших деталях.

Как выясняется, зерновое земледелие претерпело несколько важных изменений в процессе миграции из Юго-Западной Азии через Балканы в Центральную Европу. Изначально люди выращивали три разновидности пшеницы (однозернянка, двузернянка и пшеница свободного обмолота) и две разновидности ячменя (лущеный и голозерный), а также пять различных разновидностей бобовых (горох, чечевицу, горькую вику, нут и чину посевную). Однако в большинстве поселений, относящихся к культуре линейно-ленточной керамики, была обнаружена только чешуйчатая пшеница (однозернянка и двузернянка) и одна или две разновидности бобовых. Неолитическая экономика стала гораздо более узкой и единообразной, уменьшенной копией оригинала, прибывшего с Ближнего Востока. Более того, лёссовые ландшафты Центральной Европы не могли похвастаться топографическим разнообразием и давали мало дополнительных ресурсов, а многочисленные племена охотников-собирателей ограничивали продвижение аграрных обществ к морскому побережью[410].

Жизнь первых европейских земледельцев оказалась почти полностью завязана на одной-единственной пищевой сети. Аграрные общества питались за счет выращивания зерновых. Субпродукты — мякину и солому — использовали в качестве топлива, корма для животных, а также основного строительного материала, в том числе наполнителя при гончарном производстве и плетенки для домов. Домашний скот служил источником мяса, молочных продуктов и шерсти, а также навоза для удобрения садов[411]. Поселения первых европейских земледельцев с их длинными домами-мазанками и скудной материальной культурой сильно напоминают крестьянские общества более поздних эпох. Скорее всего, они сталкивались с теми же проблемами — не только с периодическими набегами чужаков, но и с внутренними трудовыми конфликтами, истощением почв, болезнями и неурожаями — целый ряд похожих друг на друга сообществ, не имевших возможностей для взаимопомощи.

Неолитическое сельское хозяйство было экспериментом, который мог провалиться, — и в некоторых случаях он провалился.

Но какое всё это имеет значение? (Еще раз об опасностях телеологического мышления)

В этой главе мы проследили, как сложилась судьба первых в истории человечества аграрных обществ, которые, спотыкаясь, оступаясь и блефуя, распространились по всему свету. Но что это говорит нам об общем ходе истории человечества? Конечно, скептики могут возразить, что в широкой перспективе для нас важны не первые неуверенные шаги на пути к сельскому хозяйству, а их долгосрочные последствия. В конце концов, не позднее чем к 2000 году до н. э. сельское хозяйство обеспечивало пропитание жителей огромных городов от Китая до Средиземноморья, а к 500 году до н. э. те или иные разновидности аграрных обществ колонизировали практически всю Евразию за исключением Южной Африки, субарктического региона и дюжины субтропических островов.

Дальше скептик может сказать: только сельское хозяйство могло в полной мере раскрыть все возможности почв, которые охотники-собиратели либо не могли, либо не хотели использовать в соизмеримых масштабах. Отказавшись от мобильности и перейдя к оседлому образу жизни, люди смогли обрабатывать даже небольшие участки пахотной почвы столь эффективно, чтобы создавать излишки продовольствия, — особенно после изобретения плуга и ирригации. Возможно, временные спады или даже катастрофические неудачи действительно имели место, но в долгосрочной перспективе в выигрыше, безусловно, остались общества, сумевшие интенсифицировать обработку земли, чтобы обеспечивать продовольствием постоянно растущее население. И давайте посмотрим правде в глаза, скажет в заключение скептик: только благодаря сельскому хозяйству население планеты смогло увеличиться с примерно 5 миллионов человек в начале эпохи голоцена до 900 миллионов к 1800 году н. э., а теперь — достигнуть нескольких миллиардов человек.

Как можно обеспечить пропитанием такое огромное количество людей, не имея властных структур и официальных должностных лиц; постоянных руководителей, солдат, полицейских и всех прочих, кто не производит продукты питания и, следовательно, может жить только за счет излишка, производимого сельским хозяйством? Оба эти вопроса кажутся логичными, и те, кто задают первый вопрос, почти всегда задают и второй. Проблема в том, что таким образом они рискуют попрощаться с историей. Нельзя просто перепрыгнуть из начала рассказа в конец и потом утверждать, что тебе известно, что произошло в середине. Хотя вообще-то можно, но в таком случае мы снова вернемся к тем сказкам и мифам, о которых ранее шла речь в этой книге. Вместо этого давайте кратко подытожим, что мы узнали о происхождении и распространении земледелия, а затем рассмотрим несколько более драматичных событий, произошедших с человеческими обществами за последние пять или около того тысяч лет.

Аграрное хозяйство, как мы теперь понимаем, часто поначалу представляло собой экономику лишений. Люди начинали им заниматься в том случае, если у них не было никаких других вариантов, — вот почему это происходило, как правило, в регионах с чрезвычайно скудными ресурсами дикой природы. Среди всех стратегий, которых придерживались люди в эпоху голоцена, агрикультура была самой маргинальной, но обладала потенциалом для взрывного роста, особенно после того, как люди начали не только выращивать зерновые, но и разводить скот. Но даже после этого те, кто занимался сельским хозяйством, по-прежнему находились в положении аутсайдеров. В связи с тем, что первые земледельцы начали производить больше мусора и строить дома из обожженной глины, они также стали более «видимыми» для археологов. Это одна из причин, почему нам необходимо использовать воображение, если мы хотим выяснить, что происходило в рассматриваемый период на территориях, гораздо более богатых природными ресурсами, с племенами, по-прежнему широко использовавшими эти ресурсы.

Возводившиеся в определенные времена года монументы — вроде тех, что мы видим в Гёбекли-Тепе или на Шигирском озере, — явно свидетельствуют о том, что в эпоху голоцена охотники, рыболовы и собиратели были способны на большие свершения. Но чем занимались и где жили эти неаграрные народы всё остальное время? Возможно, они жили в лесистых горных районах Восточной Турции или у подножья Уральских гор, но до нас практически не дошли их сооружения, в большинстве своем деревянные. Вероятнее всего, крупнейшие сообщества селились рядом с озерами, реками и побережьями, а в особенности на их пересечениях: первые в истории человечества города зародились в дельтах рек — например, в Южной Месопотамии и в низовьях Нила и Инда. К ним мы теперь и обратимся, чтобы выяснить, как эти крупные и густонаселенные города повлияли на развитие человеческих обществ.

Нет комментариев