VIII. Календарь корсара

На протяжении нашего исследования мы использовали слова корсар и пират так, словно они являются синонимами, но на самом деле это не совсем так. В строгом смысле слова, пират – это преступник, орудующий на море, тогда как корсар действует как приватир, имеющий «каперское свидетельство», или полномочия от одного правительства нападать на суда другого. Приватир считается преступником только с позиции тех кораблей, которые он атакует, по его же собственному суждению, он совершает легитимное военное действие. В случае корсаров ситуация усложняется понятием религиозной войны, стоящей выше национальных интересов. Алжир, Тунис и Триполи снаряжали приватиров от имени Высокой Порты, а она ожидала от корсаров уважения ко всем заключённым османами договорам и отказа от нападений на страны, состоящие в мире с Турцией. Несколько раз предпринимались попытки навести дисциплину среди тех корсаров, кто нарушал эти правила. Если такие попытки были нерешительными и, как правило, безуспешными, то корсары – в соответствии со своими собственными принципами – просто подчинялись более высокой силе, требованиям постоянного джихада. Браун приводит цитаты из марокканских историков, чтобы показать идеологические основы действий Сале:

В разделе, озаглавленном «Флот Священной Войны, или Салийское пиратство» (устуль аль-джихад ау аль-карсана ас-салауийа), Мухаммад Хаджи указывал, что пиратство (по-арабски – карсана) не следует понимать, исходя из значений, произошедших от изначального латинского слова в иностранных языках, а именно во французском, где слово course означает каперство. «Скорее, – отмечает он, – под салийскими корсарами я подразумеваю тех андалусийских и марокканских воинов (муджахидов), кто отважно бороздит океанские волны, чтобы защищать территорию родины или восставать против испанцев, обрёкших мусульман аль-Ан-далуса на тяжелейшие страдания и несправедливо заставивших их покинуть родные дома и владения».

Таким образом, для граждан Сале война и грабёж на морских просторах или у берегов Европы оправдывались как продолжением священных войн предыдущих династий, так и защитой своих берегов такими, как аль-Аййаши. Корсары, «люди благородного и гордого нрава», получали благословления святых Сале и были интегрированы в городское сообщество. Это, однако, не отрицает тот факт, что, по крайней мере, некоторые пираты были ренегатами, и изначальной целью их прибытия в Сале было получить свою долю от богатств, приобретённых путём «священной войны». «Взгляните на родословную семейства Хассар и вы обнаружите старинную шапку христианского матроса. Происхождение семейства Фениш от улуджей [рабов-христиан] – тайна не большая, чем голубой цвет их глаз», – такие пустяшные комментарии всё ещё слышны на улицах Сале, когда люди говорят о ком-то из старых ренегатских родов города. Хотя в Сале их называли асламисами (разг., обратившиеся в ислам), их происхождение не было препятствием ни для полного принятия норм и ценностей сообщества, ни для достижения высоких позиций во власти в этом обществе. Давление в Сале, подталкивавшее к социальной и культурной интеграции, делало из этих пиратов-ренегатов воинов веры»1.

Разумеется, Сале-Рабат в первой половине XVII века не зависел ни от каких иноземных правителей, но снаряжал корсарские экспедиции во имя республики; а республика более или менее и состояла из самих корсаров. Алжир, Тунис и Триполи были названы «корсарскими государствами», но, по правде сказать, лишь Сале заслуживает такого определения.

Лорейс а Кастро. Морской бой с варварийскими корсарами. После 1681

Понять разницу между пиратом и приватиром легче всего, изучив, как по-разному они распределяли добычу. Капитаны у пиратов очень часто забирали себе только полторы или две доли, другие командиры от одной с четвертью до полутора, каждому члену команды полагалась одна доля, а некомбатантам (юнгам и музыкантам!) – от половины до трёх четвертей доли. Напротив, капитан приватиров обычно получал долю в 40 раз большую, чем рядовой член команды. Разумеется, одна доля в успешном приватирском походе могла быть больше, чем жалованье на торговом корабле – или неоплачиваемая принудительная служба на военно-морском флоте, – однако контраст при сравнении с эгалитаризмом пиратов действительно поражает. Пираты чистом виде были почти что коммунистами. Учёные, рассматривающие их как всего лишь протокапиталистов, совершают серьёзную ошибку. Пираты не укладываются в марксистское определение «социального бандита» (т. е. «примитивного революционера»), поскольку у пиратов нет «социального» контекста, нет крестьянского общества, для которого они могли бы служить центральными элементами сопротивления. Марксисты вроде Хобсбаума никогда не включали пиратов в число одобренных ими «предтеч» истинного радикализма, так как рассматривали пиратов в лучшем случае как отдельных личностей, вовлечённых в сопротивление просто как в способ выразить стремление к власти и богатству и к примитивному накоплению. Они забывают, что группы пиратов формировали свои собственные социальные пространства, и «управление» этих групп (как это формулировалось в корабельных «артикулах») было и анархическим, поскольку дозволяло максимальные личные свободы, и коммунистическим, поскольку ликвидировало экономическую иерархию. Социальная организация пиратов не имеет аналогов ни в одном из государств XV–XVIII веков – за исключением Рабата-Сале. Республика Бу-Регрег была не чистой пиратской утопией, но государством, основанным на пиратских принципах, по сути, это было единственное государство, когда-либо основанное на таких принципах2.

И вновь анализ распределения добычи даст нам точную картину структуры корсарского общества. В государствах Варварийского берега, бывших вассалами Османской империи:

Шкала распределения доходов от экспедиций представляла собой поучительный пример. В 1630-е годы паша забирал 12 процентов в Алжире, 10 процентов в Тунисе, на ремонтирование мола отходил 1 процент; марабутам – 1 процент. Из остававшихся 88 или 86 процентов половину получали судовладельцы, а вторая половина шла команде и воинам. Из этой второй половины рейс получал 10–12 долей, ага – 3 доли, лоцман – 3 доли, штурман – 3 доли, ответственный за паруса – 3 доли, ответственный за трюмы – 2 доли, хирург – 3 доли, матросы – по 2 доли; если на борту были мавры, то каждый из них получал только 1 долю, «поскольку они такие люди, на которых особо не полагаются». Если любой из этих людей был рабом, то его долю получал его хозяин и иногда кое-что из неё отдавал своим невольникам. Сведения Дана о таком распределении примерно соответствуют данным, полученным от других информантов3.

Можно видеть, что судовладельцы получали половину доходов после вычета «налогов», но во многих случаях сами капитаны являлись владельцами своих кораблей. Даже при этом такая практика явно выглядит протока-питалистической. С другой стороны, капитан на правах капитана (а не владельца) получал только в 10 или 12 раз больше, чем самый малооплачиваемый член команды, в то время как капитаны у европейских приватиров получали в 40 раз больше. Это, по-видимому, указывает на своего рода эгалитаристский подход.

Данные из Сале интерпретировать не так легко. Согласно Куандро,

…обычный метод распределения добычи в мавританской республике заключался в следующем:

– 10 % – центральной власти (дивану Сале);

– половина из остающегося – тому, кто снаряжал корабли [l’armateur] (или рейсу), чтобы застраховать его от урона, полученного в ходе экспедиции;

– другая половина, или 45 % от всей добычи, – команде. Начальники, штурман, главный канонир и хирург обычно получали по три доли, тогда как ответственный за маневрирование, конопатчик и канониры – по две4.

Нет добычи – нет и платы, с этим все пираты были согласны – но даже в случае безрезультатного рейса с команды не брали плату за провиант.

Это не говорит нам о том, сколько капитан получал в том случае, когда не был владельцем или снаряжающим корабль, но направлялся напрямую решением дивана (который сам владел кораблями) или же какой-то группы пайщиков или судовладельцев. Если допустить, что капитан сам владел кораблём и его снаряжал, то он получал 45 %, примерно столько же, сколько и капитан у приватиров-европейцев. В противном случае, по всей вероятности, ему доставалось где-то 10–12 %, как и алжирским капитанам. Капитаны, владевшие многими судами, могли стать чрезвычайно богатыми людьми, как это было в случае Мурат-реиса, нидерландского ренегата, действительно поднявшегося до верхов власти в республике.

Понятно, что Рабат-Сале не был организован как чисто пиратское предприятие – но он не был похож по своему устройству и на европейскую либо исламскую монархию. Значительное различие между Алжиром и Сале состояло в том, что взимавшийся «налог» в первом случае шёл в Стамбул, тогда как во втором оставался в Сале. Он использовался во благо корсаров (ремонт защитных сооружений, финансирование экспедиций и т. д.), а не на обогащение какого-то далёкого султана. Войны, которые Сале вёл против Саадитов, марабута аль-Аййаши, династии Алауитов и других, всегда финансировались на те 10 %, которые были и символом, и ценой корсарской независимости. Сале не был ни таким анархическим, ни таким коммунистическим, как «Либертатия» (о которой речь пойдёт ниже) или другие реально существовавшие пиратские утопии – однако он был таковым в куда большей степени, чем любая другая европейская страна. Его адмирал-наместник и диван избирались и могли быть отстранены в ходе ежегодных выборов, если им не удавалось представлять интересы граждан. Каждый, кто был способен управлять кораблём, имел шанс разбогатеть. Даже «военнопленные» могли заработать свободу и состояние, став ренегатами. Что же касается профессиональных пиратов, присоединившихся к республике, то мы снова видим, что хотя они и теряли чистую автономию настоящего пиратства, но получали дом, общество, источник поддержки, рынок и место, где можно наслаждаться своим богатством, – то есть всё, чего пирату могло так не хватать и к чему он мог страстно стремиться. Бесспорно, ради того, чтобы всё это заполучить, стоило согласиться на меньшую плату.

Устье реки Бу-Регрег, служившее Рабату-Сале гаванью, было защищено коварной песчаной отмелью, не дававшей военным флотам европейских держав и другим вражеским кораблям с их глубокими килями приблизиться к берегу настолько, чтобы их артобстрел был эффективным, – но эта особенность также ограничивала и корсаров в некоторых ситуациях. Например, их суда, – даже «круглые корабли» – должны были быть малыми и с небольшой осадкой, что затрудняло длительные морские походы. Удирая от погони в порт, они могли задержаться из-за медленного прилива и оказаться захваченными врагом на виду у родного города, что и происходило в нескольких прискорбных случаях. Но если чего-то салийским кораблям не хватало – к примеру, места для хранения припасов, или тоннажа, достаточного для того, чтобы нести на борту более тяжёлые орудия, – то они компенсировали это скоростью и манёвренностью, а также искусными мореходными навыками своих капитанов. Более того, мусульманские навигаторы знали (и даже изобрели) такие научные инструменты, как астролябия, и больше не зависели от неэффективных вычислений или тактической необходимости держаться у берегов. И начальство, и команды мирились с крайне скудными припасами и весьма неудобным размещением на борту. Поэтому сфера активности корсаров была значительней, чем можно было бы ожидать; набег на Исландию был исключением, но даже Ла-Манш не был безопасным местом (однажды морской разбойник из Сале был захвачен прямо в устье Темзы).

Зима в XVII веке всё ещё означала отсутствие навигации для купеческих кораблей, корсаров и даже крупных военных флотов. Корсары следовали этому сезонному расписанию и ежегодно проводили по меньшей мере три или четыре месяца дома в Сале, занимаясь делами политическими или амурными, супружеской жизнью или дебошами, куплей-продажей, ремонтом и кораблестроением – или, возможно, даже суфийскими практиками – в соответствии с собственными привычками и желаниями.

Когда приходила весенняя пора, то обычно в мае корсар стремился найти себе место на флоте, состоявшем, вероятно (в описываемое нами время), из сорока или шестидесяти небольших кораблей тех типов, которые изображены у Куандро.

Парусные суда корсаров. Каравелла, тартана, полакр, шебека, шнява. Изображения XVI–XVIII вв.

Почти половина флота уходила на север, по всей видимости, к богатым охотничьим угодьям у иберийских берегов, а другая половина разворачивалась на юг, к Канарским и Азорским островам, где они могли в засаде ожидать отставшие от больших испанских и португальских флотилий корабли, возвращавшиеся из Нового света с грузом золота. Для обычных походов объединялись два или три корабля; в случае, когда они захватывали трофей, один из корсарских кораблей мог быть отряжён для сопровождения захваченного судна в Сале, тогда как остальные продолжали поиски добычи в море. Каждый корабль вёз ограниченный запас букана5 и кус-куса, самое большее на пару месяцев. Если кораблям требовалось пополнение запасов еды или ремонт, корсары могли пристать в любом из имевшихся марокканских прибрежных городков (по крайней мере, в периоды, когда те не находились под контролем европейских держав), таких как Тетуан, Мамора, Федала[28], Аземмур или Сафи. Иногда какая-то часть флота проходила через Гибралтарский пролив и нападала на суда или даже города на средиземноморском побережье Испании и Франции – но обычно эти места считались относящимися к сфере активности корсаров Алжира, Туниса и Триполи. Однако другие корсары варварийских государств редко (если вообще такое случалось) заходили так далеко в Атлантику, как это делали морские разбойники Сале. В 1625 году они похищали людей из Плимута в Англии; в 1626 году ими были захвачены пять кораблей у берегов Уэльса; в 1627 году они добрались до Исландии и разграбили город Рейкьявик, где добыча хоть и оказалась скудной, но светловолосые пленники, без сомнений, оказались популярными на невольничьих рынках. Значительная часть активности концентрировалась в водах между Англией и Ирландией, и можно предположить, что корсары имели дружеские связи с контрабандистами Южной и Западной Ирландии и пользовались их некоторыми отдалёнными и неподконтрольными властям портами. В течение двух лет на отмелях Ньюфаундленда салийский флот захватил более чем 40 рыболовецких судов, а в 1624 году около дюжины кораблей из Сале показались у берегов Акадии (Новой Шотландии). Когда в 1637 году английский флот подошёл к Сале, его целью было выкупить несчастных рыбаков с английских судов, захваченных возле Ньюфаундленда.

Не стоит представлять типичного салийского пирата – да и вообще любого здравомыслящего пирата – как жаждущего насилия или чрезвычайно жестокого. Граф де Кастри давал такую характеристику: «Вместо возможности получить славу в сражении они предпочитают нападать на безоружные и мирные жертвы»6. Это клише историков – говорить, что XVII век был «жестоким», или что вообще «жестоким» было любое столетие вплоть до XIX или XX века. Если лишить модернистский евро-американский шовинизм этих ремарок, то мы увидим заметную разницу между «тогда» и «сейчас». Новое время успешно справлялось с подавлением осознания своей собственной жестокости, сглаживая действие и его восприятие посредством технологии. Мы с наслаждением вызываем в сознании образы насилия, совершаемого такими способами, которые показались бы совершенно дьявольскими самому отъявленному головорезу в Республике Бу-Регрег, и мы же сеем смерть и разрушение самым лёгким и отчуждающим способом – просто нажимая на кнопку. В XVII веке, несмотря на развитие артиллерии, большинство смертельных столкновений должны были решаться в рукопашных схватках, использующих технологии, не слишком продвинувшиеся со времён Бронзового века. (И действительно, Уильяма Лемприера, легковерного европейского путешественника, одному «туземному информатору»-шутнику в Сале удалось даже убедить в том, что основной тактикой корсаров было швырять камни в другие корабли – и ему это показалось вполне логичным, пусть даже и несколько примитивным.)7 Немногие пираты, такие как Лоу и Чёрная Борода, оказывались морскими садистами в самом точном и клиническом смысле этого термина и, без сомнения, Сале привлекал и таких типов. Однако правда в том, что сражение опасно и представляет собой тяжкую работу. Корсаров же интересовала добыча, а не «слава» (как мог бы предположить француз) и не «мужество» (как мог бы предположить англичанин); пока они выигрывали, они были рады считаться «трусами и забияками». И поэтому в первую очередь они прибегали к уловкам и маскировке, а за свои мушкеты с ятаганами брались только в самом крайнем случае. Пиратство может рассматриваться как крайний пример ментальности нульработы: пять или шесть месяцев ленивого зависания в мавританских кофейнях, затем летнее плаванье по прекрасному голубому океану, несколько часов напряжённых усилий и вуаля – вот средства на ещё один год праздности. Не будь пираты ленивцами, они бы становились сапожниками или рудокопами на разработках свинца, или рыбаками – но подобно гангстерам в старых фильмах, они считали, что «работа для лохов», и использовали все средства, чтобы её избежать. По словам отца Дана: «Корсары не преследуют ни одно христианское торговое судно, если не считают себя сильнее; ибо если они не обладают многократным превосходством в силах или многочисленными крупными кораблями против одного небольшого, то нападают редко, – истинно, что эти бесчестные пираты в душе являются подлыми трусами и никогда не принимают боя, не обладая большим преимуществом»8.

Разумеется, у каждого корсарского корабля на борту была богатая коллекция флагов и вымпелов всех стран, и они прежде всего старались выдать себя за англичан, встречая английский корабль, или за испанцев, встречая испанское судно; их же собственный флаг, лицо человека в полумесяце, без сомнения, увидеть можно было редко9, Уювка алжирских корсаров с подменой флагов уже была описана выше.

В своих мемуарах Генри Мейнуоринг сообщает, что салийские разбойники убирали все свои паруса на рассвете и отправляли на верхушку мачты смотрящего выискивать на горизонте подходящую добычу – и когда потенциальную жертву засекали, её тщательно разглядывали и обсуждали: купеческий это корабль или военный? Слишком большой, чтобы с ним можно было совладать, или слишком незначительный, чтобы с ним связываться? К какой стратегии прибегнуть, какой флаг развернуть и т. д.?10

Определившись с преследованием и своими действиями, корсары могли надеяться, что несколько выстрелов из пушек склонят вражеского капитана мыслить рационально (в особенности если его корабль был застрахован!) и сразу же сдаться. В противном же случае они шли на абордаж. «Ужасно, – писал отец Дан, – видеть, с какой яростью они атакуют корабль. Они заполоняют палубу полуюта с рукавами, засученными по локти, и ятаганами в руках, производя все вместе невообразимый шум и гам, чтобы лишить мужества своих жертв». Они надеялись, что демонстрация угрозы и дикие вопли сработают – ведь настоящее сражение было крайней мерой и менее всего желаемой тактикой.

Вне зависимости от того, были ли на борту корабля деньги или груз любой ценности, его команда и пассажиры представляли собой гарантированный источник дохода11. Согласно законам ислама, «пленники (священной) войны» не относились к той же категории, что и «рабы», однако в некотором отношении их положение было даже хуже. В конце концов, по закону у рабов были определённые права, тогда как пленники были всего лишь человеческой добычей. То, что Сале финансировал свою свободу за счёт выкупов и продажи людей, естественно, порочит эту свободу в наших глазах, однако нам стоит помедлить с приложением наших современных отношений лишь к одному Сале. Такая же экономика была и у мальтийских рыцарей, но у них не было протодемократических свобод – а британский военно-морской флот насильно вербовал рекрутов фактически в рабство. В любом случае, поскольку марокканские моряки отказались от использования гребных галер, лишь немногие пленники теперь страдали от такой судьбы, ранее постигшей тысячи и тысячи тех (например, Мигеля де Сервантеса или раннего американского анархиста Уильяма Харриса с Род-Айленда)12, кто томился в качестве «рабов на галерах» в алжирском флоте – или, раз на то пошло, и на мальтийских и испанских кораблях.

Кого же на галеры отправляют,

Их на бесчестье сразу обрекают.

Главу, усы и брови выбривая

И на скамьи по пятеро сажая

Прикованных, до пояса раздетых,

И турка плеть на спинах ставит меты.

Гребут они, а турок подгоняет,

Своих рабов жестоко уязвляет:

«А ну живей, собаки-христиане,

Работайте, работайте веслами!»

– Из «Жалостливых воплей заключённых в Алжире под турками» (1624)13

Дефо описывает жизнь Робинзона Крузо в рабстве в Сале более реалистично, чем собиравшие пожертвования фанатики, которые бродили по Европе, потчуя зрителей рассказами об экзотических пытках и насилиях, и которых даже в те времена нередко подозревали в «желтизне». Вокруг Сале не было обширных сельскохозяйственных земель, где бы могли использоваться рабы, как это было в Америке, не было там и предприятий, которым бы требовался неквалифицированный подневольный труд. Пленники, прежде всего, были товаром, и как это всегда случается с товаром, в отношении них действовало правило «если ты поломал, так тебе и покупать». За трупы никто выкуп не платит.

Поэтому первейшей задачей корсара, требовавшей внимания сразу же после получения добычи, было определить личности или, по крайней мере, качества своих пленников. Их допрашивали ренегаты, говорившие на их языках, прибегая для вытягивания подробностей скорее к уловкам, чем к пыткам. Корсары хорошо научились различать людей по рукам: мягкие руки у аристократа или купца, мозолистые у простого моряка, специфические признаки и деформации были присущи определённым занятиям и ремёслам, характерные пятна чернил говорили о способности писать и читать, даже линии хиромантии рассказывали о здоровье, судьбе, личности. Некоторым пленникам – слишком бедным, чтобы их выкупили, но обладавшим ценными умениями, – оружейникам, металлургам, корабелам, – предлагалась свобода, если они обратятся в турок, такие специальности очень ценились, а грамотный человек мог надеяться стать корабельным писцом (каждой команде полагался один такой, чтобы читать захваченные на корабле декларации груза и судовые журналы), или даже получить работу секретаря в диване, а может быть, у какого-нибудь купца или посланника.

Молодой ирландец из Голуэя по имени Ричард Джойс был захвачен алжирскими корсарами в 1675 году по пути в Вест-Индию и содержался в плену в течение 14 лет. Когда его привезли в порт,

он был куплен богатым турком, который занимался ювелирным делом, и который решил, что его раб… достаточно послушен и искусен, научил его своей профессии, в которой ирландец быстро стал мастером. Услышав о его освобождении [т. е. о том, что Джойс был выкуплен], этот мавр предложил, если Джойс останется, выдать за него свою единственную дочь и отдать половину своего имущества в придачу, однако Джойс решительно отверг все эти и другие заманчивые и выгодные предложения; по возвращении в Голуэй он женился и продолжал со значительным успехом заниматься ювелирным ремеслом; накопив солидное состояние, он смог купить поместье Рэхун… у полковника Уоли, одного из старых офицеров Кромвеля14.

Секретом успеха Джойса, если верить этой голуэйской легенде, было кольцо, сделанное им в Алжире на основе мавританских символов, коронованное сердце (иногда изображающееся с розой), поддерживаемое двумя руками, – знаменитое кладдахское кольцо, символ любви и дружбы, практически настолько же «ирландское», как трилистник.

Джойс не был единственным варварийским пленником, которому за период пребывания в плену удалось достичь успеха, занявшись или даже овладев каким-либо 15 ремеслом.

Одно из редких непосредственных свидетельств о Сале, написанных пленниками, принадлежит французу Жермену Муэтту, «захваченному на море 16 декабря 1670 года, проданному в Сале в День Всех Святых за сумму в 360 экю».

Он принадлежал сразу четырём владельцам, из которых один действительно держал его как раба. Каждый из трёх других владел одной шестой частью Муэтта, они тут же отправились к нему в фондук [или багно, бараки невольников], куда его отвели после продажи [т. е. трое других купили свои доли у первого владельца]. Самым старым из них был Мухаммад аль-Марракчи, правительственный чиновник, второй был купцом, торговавшим шерстью и маслом, которого звали Мохаммад Лиебус, а третий был еврей, рабби Ямин. Мухаммад аль-Марракчи пришёл с рабом в свой дом, где его жена дала Муэтту белого хлеба и сливочного масла с мёдом, а также немного фиников и дамасского изюму. Затем его возвратили в фондук, где его посетил еврей, церемонно приветствовавший его и пообещавший ему свободу в том случае, если его семья выплатит за него выкуп, требуемый этими четырьмя владельцами. Если он сразу же не напишет письмо во Францию с просьбой собрать требуемую сумму, то его побьют палками и бросят умирать в яме. Муэтт принялся жаловаться, но решил солгать и утверждать, что он всего лишь брат сапожника, – так что ренегат, служивший для еврея переводчиком, объявил, что от продажи этого раба прибыль получить не удастся. На следующий день Муэтта послали к третьему владельцу, купцу, торговавшему шерстью и маслом, его жена и тёща сжалились над пленником. Сначала они поставили его молоть пшеницу, но когда эта задача оказалась слишком утомительной, они сделали его дядькой при младшем сыне купца. Когда добросердечная жена увидела, что её мальчик привязался к Муэтту, она стала давать ему больше хлеба и масла, мёда и фруктов и сняла с его ног 25-фунтовую цепь, которую он был принуждён носить. Она уговаривала его стать ренегатом и жениться на её племяннице. [Муэтт сумел выкрутиться из этой ситуации, осыпав женщину «самыми нежными и трогательными словами на свете», в конечном счёте, добившись ещё более тёплого отношения.] В таком положении Муэтт пребывал год, не испытывая слишком тяжёлых страданий, благодаря своей предполагаемой бедности. Но в конце концов четвёртый его владелец, ставший наместником Касбы, потерял терпение. Он предъявил свои права на Муэтта и забрал его работать на конюшню. Теперь невольник жил на чёрном хлебе и делил тесный и зловонный барак с другими пленниками и арабами-бедняками. Наместник возобновил свои требования выкупа в 1 000 экю, однако Муэтт продолжал настаивать на своей бедности, и теперь его отослали помогать каменщикам, чинившим бастионы крепости. Другие рабочие дурно с ним обходились и жестоко избивали – пока этим не побудили его собрать деньги для выкупа и так, наконец, вернуть свою свободу16.

Иост Амман. Мавританка, одетая в домашнее по бетиканской или гранадской моде. Ок. 1577

В сравнении с устрашающими рассказами о плене, распространявшимися монахами-редемпционистами и другими пропагандистами, история месье Муэтта несёт в себе черты аутентичности: разумеется, судьба пленника не была пикником, но у неё были свои взлёты и падения и даже свои возможные варианты спасения или бегства. Поэтому-то такие источники, как легенда о Ричарде Джойсе, и выглядят достоверными; и также поэтому мы можем понять, насколько соблазнительной могла казаться возможность обратиться в ислам для пленников вроде Джойса и Муэтта. Взять хотя бы этих мавританских «племянниц»! Этих восточных женщин с их (практически) неотразимыми любовными чарами!

Преуспев «в деле» или нет, но к концу октября каждый салийский морской разбойник возвращался в порт, а корабли – в канал (проходя между стенами Старого Сале и рекой, он был хорошо защищён), корсары обустраивались на своих зимних квартирах, варьировавшихся по своему богатству от практически загородных дворцов до нищенских снимаемых комнатушек вдалеке от улицы Консулов в шумных кварталах морисков Рабата. Что же касается самого города, то каждый, кто бывал в Марокко, может себе с лёгкостью его представить, поскольку структура городского пространства XVII века (или в данном случае X века) всё ещё сохраняется во всех его старых городках и даже больших городах. В отличие от Рабата Сале сопротивлялся модернизации и по-прежнему сохраняет всё ту же простую модель узких извилистых улочек, проходящих между стенами без окон, базарами, мечетями, банями, тенистыми чайными домиками, общественными фонтанами, облицованными синей и белой плиткой, – где всё движение состоит из пешеходов и ослов, а воздух наполнен запахами пряностей, дров и сточных вод, прорезаемых прохладным солёным ветром, дующим с океана.

Рабат, или Новый Сале, был в основном построен морисками из Андалусии и использует схему решётки улиц в отличие от извилистых проходов в других марокканских городах. Архитектура домов несёт в себе андалусийское влияние. Город существовал на нескольких уровнях, включая таинственные подземные туннели, некоторые из которых расходятся лучами от «Башни пиратов» или проходят под знаменитой старой «Мавританской кофейней» или «Чёртовой лестницей». Город был окружён оборонительными стенами, и возвышающаяся над ним Касба больше всего напоминала средневековый замок – которым, по сути, и была.

Дома мавританского типа остаются неизменными и до сих пор строятся в Испании и Северной Африке (всеми, кто достаточно благоразумен или достаточно беден, чтобы предпочитать традиционную архитектуру бетону и листовому металлу), и эта модель была привнесена даже в Мексику и Калифорнию – тот же самый саман и побелка, те же самые обильно украшенные деревянные двери и резные ставни, те же самые толстые стены, окружающие 2- или 3-этажный квадрат из комнат с расположенным внутри него садиком с фруктовыми и тенистыми деревьями, кипарисами, розами, пряными травами, облицованным изразцами фонтанчиком, а, возможно, и с беседкой, устланной коврами и подушками, где можно обедать на свежем воздухе или курить кальян с чашечкой кофе или мятного чая. Пират, «женившийся на племяннице» или заполучивший богатство путём corso[29], вполне мог наслаждаться таким домом, и, вероятно, холостые моряки со средствами также могли вскладчину его арендовать. В 1630 году Мурат-рейс и другие властители земли приветствовали прибытие французской дипломатической миссии и встретили посланников в Касбе, в комнате, «убранной одними коврами», где они восседали или полулежали на валиках или «подушечках алого дамаста»; а «секретарь делал записи на столе не выше его локтя». Так типичное мавританское убранство было описано посольским писцом, монахом-капуцином. В 1642 году другая французская религиозная, посланная вызволять пленников миссия была принята «князем» Абдуллой, давшим аудиенцию, «сидя на овечьей шкуре, натянутой между двумя треногами, под навесом из пихтовых досок: таков был его трон и помост»17.

Зимой корсарская диета превосходила их корабельные рационы, включая в себя пряные таджины с мясом и фруктами, подаваемые с кус-кусом или рисом, белый хлеб со сливочным маслом и мёдом, молоко и йогурт, куриные пироги с сахаром и гуммиарабиком, целиком зажаренных ягнят, фаршированных финиками и шафрановым рисом, тягучие сладости и сладкий мятный чай. А для нетвёрдых в вере тут были прекрасные Канарские вина и портвейны, мадера, херес, другие креплёные вина и фруктовые бренди – корсары приберегали все лучшие марочные напитки для себя, или, по крайней мере, так поговаривали.

Если ренегаты наслаждались радостями жизни, то, пожалуй, так нельзя было сказать про некоторых других обитателей квартала экспатов в Рабате, купцов и посланников различных более или менее дружественных европейских держав. Нелегко понять, почему там год за годом пребывали некоторые консулы типа персонажей Грэма Грина[30], в этом месте, столь очевидно чуждом всем их ценностям. Гаспар де Растен, французский вице-консул, чей дом был в 1637 году разграблен толпой, пока он прозябал в тюрьме (будучи арестован за слишком рьяное участие в судьбе некоторых французских пленников), так никогда и не получил никакой компенсации ни от Сале, ни от Франции, и «поняв, что от двора ему не получить ничего кроме пустых обещаний, он скончался от полнейшего разочарования в 1643 году»18. Нидерландский консул Давид де Врис пострадал куда сильнее, и, тем не менее, продолжал возвращаться на своё место. Впервые он прибыл в Сале из Бразилии как пленник в 1650 году и был выкуплен за сумасшедшую сумму. В 1651 году он снова появился в Рабате в качестве консула и на этот раз был торжественно встречен суфиями тариката Дилаиййа, которые тогда правили городом. Но вскоре де Врис начал входить в свою роль «самого притесняемого из всех европейских консулов»19. Толпа, разгневанная захватом голландцами салийского судна, окружила его дом, крича: «Смерть консулу! Убейте его!» Французский историк Кайе замечает, что такого рода действия толпы можно считать свидетельством «общественной жизни… и роли народа в политике… при демократической и республиканской форме правления»20. В 1654 году на де Вриса вновь напали, спустили его с собственной же лестницы и приволокли в Матаморе, подземную тюрьму, в то время как его дом был разграблен подчистую. Проведя в этой грязной дыре четыре ночи, консул был выпущен, но к нему приставили «охрану» из четырёх мавров, которые к тому же возжелали получить от него «жалованье» в 30 риалов за ночь! «Здесь нет ни порядка, ни справедливости», – жаловался голландец; а в другом своём письме домой он сетовал на трудную жизнь «в этой варварской стране, где невозможно найти ни капли радости»21. И всё же де Врис продолжал здесь работать, и так и скончался на своём посту в 1662 году.

Большинство европейцев, посещавших Сале, испытывали к этому городу ненависть: «Прибежище негодяев, логово воров, вместилище пиратов, место сбора ренегатов, бойня варварской жестокости и дикого варварства, проклятие и расстройство для купцов и торговли и жалкое скорбное узилище для несчастных пленённых христиан»22. Нов силу различных странных причин, некоторым европейцам Сале всё-таки нравился.

Одно из лучших описаний корсарской республики было сделано Джоном Харрисоном, своего рода английским «агентом 007» того времени, предшественником позднейших романтических шпионов-исламофобов вроде сэра Ричарда Бёртона, Томаса Эдварда Лоуренса или Гертруды Белл. Благодаря Харрисону Англия стала первой европейской страной, установившей дипломатические отношения с Республикой Бу-Регрег. В 1627 году контакты Харрисона в Сале дали ему немного заманчивой информации – или дезинформации:

Мориски, также теперь правящие в Сале, дали мне знать, что если я приеду договариваться с ними, то они свергнут тираническое правление муллы Сидана, которое было причиной захватов столь многих подданных Вашего Величества и потери их кораблей, товаров и жизней, и всецело перейдут под протекцию Вашего Величества, словно ваши подданные. Посему, дабы исполнить службу Вашего Величества, я предпринял весьма рискованное путешествие по суше из Тетуана в Сале, переоблачившись в мавританские одежды (эта страна так опасна для путешествий иностранцев, она полна мятежниками, не признающими никакого монарха), и насколько мне стало ведомо, испанцы решили подкупить алербийцев, которые и отцов своих готовы продать, чтобы те похитили меня; поэтому я пробирался по высоким горам и холмам неподалёку от Феса, дабы избежать этих опасностей, и в основном шёл пешком, босоногим, подобно паломнику, но, несмотря на это, всё-таки вышел на равнину. Наш путь лежал дальше к Альказеру[31], где, я знал, есть большая опасность для меня быть схваченным (ибо меня оценили в тысячу дукатов) и отвезённым в Мамору или Аллерач[32]. Но Богу было угодно, чтобы я встретил двух честных марабутов, или святых, которые весьма почитаются в этой стране (по этой причине один прибыл сейчас ко мне в Сале, он святой из Мисмуды), и двух честных шейхов, правящих своими кастами или племенами, и они сопровождали меня от одного к другому, частью днём, а частью ночью, вне всякой опасности, пока я не пришёл в Старый Сале к великому святому Сиди Хамету Лниаши, который правит ими всеми: и он предложил быть к услугам Вашего Величества ради взятия Маморы, Аллерача или любого другого места, которым ныне владеют [испанцы] на побережье Б арбарии, желая, чтобы они скорее оказались в руках Вашего Величества, во имя старинной дружбы, торговли и коммерции, которые давно уже велись между англичанами и маврами23.

Чезаре Вечеллио. Мавр из Барбарии. Ок. 1590 После этого приключения Харрисон встретился с Яном Янсом (Мурат-реисом), отдавшим ему в качестве жеста доброй воли нескольких английских пленников.

Затем Харрисон возвращается в Англию, чтобы вызволить некоторое число мавританских пленников из рабства в Европе (напоминая в своём секретном докладе королю о том, что рабство осуждено по божьим законам, цитируя Его Величеству 21 стих из книги Исход!) и снова едет в Сале с восемью освобождёнными. Когда он прибыл,

…капитаны из крепости выслали одну из самых крупных своих лодок для моей высадки, которую я и предпринял, хотя прибрежная полоса изобиловала камнями. После того как андалусийцы выказали нам должное почтение, для меня и моих спутников выделили дом, провиант и все прочие необходимые вещи, всё за их счёт. И аль-каид[33] с пятью другими андалусийцами были приставлены оберегать меня из страха любых козней или заговоров муллы Сидана, который до этого уже послал туда одного из своих главных аль-каидов – испанского ренегата по имени Агиб, под предлогом взимания долгов старого аль-каида, но на самом же деле, как потом выяснилось, вести переговоры с маврами и лербийцами[34], чтобы те внезапно захватили крепость, что им не удалось; после того же, как я высадился и получил надлежащее обращение и провизию не без риска и сложностей по причине опасной отмели, мулла Сидан написал письмо с требованиями к капитанам крепости, поручая им и уповая на их преданность, отослать меня к нему. Они же отвечали, что я прибыл с миром и почётными условиями от Вашего Величества для выкупа пленённых Ваших подданных и с предложением заключить мирный договор, а посему они встретят меня подобающе и дозволят пребывать столько, сколько мне будет угодно, и когда я пожелаю, меня с миром и почётом проводят. Вследствие чего немедленно они того аль-каида отослали обратно, его же неподалёку от города ограбили и убили лербийцы, и вот так его предали, как сам задумывал предать других. А спустя день или два все благородные люди города, сотня самых главных и знатнейших, повезли меня на охоту на диких кабанов, относясь ко мне с превеликим уважением, и так время от времени я пребывал с ними, а они высказывали всё более и более восхищения Вашим Величеством, и не только на словах, но и на деле, тут же немедленно, в соответствии со своими прежними обещаниями, отпустив всех подданных Вашего Величества24.

При столь радушном приёме неудивительно, что Харрисон испытывал такое воодушевление в отношении своих новых друзей, андалусийских морисков Сале. Он отстаивает их интересы перед английским королём, сравнивая их затруднительное положение (массовое изгнание из Испании) с той ситуацией, в которой оказались библейские иудеи или же троянцы после падения Трои.

Хотя теперь среди них нет никого, кто бы исповедовал христианскую религию, и хотя образ Господа искажён магометанством и им грозит смерть за исповедание христианства, однако же многие признаются мне: большая их часть растеряна, ибо находится между идолопоклоннической римской религией, в которой они были рождены, и магометанством, под которым они ныне стенают, так как не знают, во что теперь верить, но они испытывают весьма сильную привязанность и тяготение к нашей нации и религии, и даже у самих мавров, у многих из них, и это без сомнения так по промыслу Божьему, который правит сердцами всех людей25.

Особо сильное впечатление на Харрисона произвёл аль-Аййаши, суфийский «святой» Сале:

И дважды я приходил к нему, оба раза, пока я был с ним, шёл проливной дождь, что заметили некоторые из мавров и посчитали это добрым знамением того, что я принёс им удачу, росу небес, столь сильно желанную в этой жаркой и сухой стране; в самый первый раз он провёл меня в свою келью или место для молений, куда ранее ещё не ступал ни один христианин, ибо обыкновенно эти святые не терпят присутствия никого из христиан ближе своих дверей, считая, что они оскверняют своим присутствием их святыни26.

Согласно Харрисону, новые власти Сале желают полноценного сотрудничества с Англией, чтобы добиться освобождения пленников:

Они отпустили всех подданных Вашего Величества, купленных и проданных в рабство при правлении муллы Сидана, и выплатили немалые суммы денег их хозяевам, и, более того, согласно этому договору, они отпустили некоторых мальчиков, которые были принуждаемы к обращению в мавров, большинство из которых прошли обрезание, и ещё некоторых, оказавшихся немощными; и по их собственным подсчётам они также обещали отослать их, однако тайно, из страха перед теми маврами, кто уже начал протестовать и из-за этого воспринимать их более негативно, говоря, что они, все эти андалусийцы, являются христианами в душе, а не истинными маврами. И в силу этих условий, которые должны соблюдаться ими, так же как и алжирцами, что, как я слышал, никогда ещё не бывало ни в одном месте под турецким владычеством, чтобы они соглашались на такие условия и освобождали христиан, некогда уже обрезанных и обращённых в турок, но обычно сжигали их (такой их закон), если те отрекались; некоторые же из главнейших их людей отводили меня в сторону и говорили мне простыми словами, что они не отваживаются делать всё так, как должны, но будут делать всё постепенно, росо а росо[35]27.

Харрисон – это британский Синдбад – совершил семь путешествий в Сале и, к сожалению, оказался глубоко в долгах, стремясь воплотить свою мечту – обратить морисков в протестантизм и заключить между ними и Англией тесный союз. Он не только был разочарован, но, в конце концов, даже стал судиться с английскими властями из-за невыплаченного жалования. Так и не добившись успеха, он предпринял своё седьмое и последнее путешествие. Очевидно, его укусила муха одержимости.

Во время своего последнего длительного пребывания в Сале Харрисон глубоко окунулся в местные политические дела – он, можно сказать, вовремя подоспел к конфликту между орначерос и морисками 1629 года:

В Сале, куда мы прибыли в 29-м, я обнаружил всеобщее смятение. Крепость и Равал, или город, были в состоянии гражданской розни друг против друга. Крепость находилась во владении орначерос и была отстроена ими вскоре после их изгнания из Испании, а город был в руках у андалусийцев (обыкновенно называемых морисками), стекавшихся туда со всех концов как Турции, так и Барбарии, где они оказались рассеянными, подобно евреям, после своего изгнания. Городских андалусаров было больше числом, и они требовали равной доли и участия наравне с Крепостью, как в управлении и таможне, так и в других доходах и привилегиях, утверждая, что те, кто в Крепости, отослали их сюда, чтобы они населяли это место; а поскольку они достигли пропорционального участия с ними во всех общественных обязанностях, они желали, чтобы 50 самых важных обитателей Крепости переселились к ним в город, а 50 жителей города перешли в Крепость, и также чтобы у них был в городе свой собственный аль-каид, или наместник, на что обитатели Крепости, будучи первопоселенцами и потому наставниками, не согласились, но задумали подчинить себе весь город, имея для того артиллерию, из коей они долго палили по городу, однако не причинив большого вреда, потому как дома его были сделаны из глины, земли и извести. Выстрел просто пролетал сквозь них, не нанеся урона. И жители города, имея только одну малую пушку, также причинявшую лишь незначительный урон, стреляли по лодкам, шедшим в Крепость и обратно в старый город (Старый Сале) по дальней стороне реки, так что Крепости пришлось пользоваться обходными путями для подвоза провизии и торговли, куда они ранее отослали всех своих коней, а кроме того выплатили жалование некоторым своим конникам, часто переходившим реку вброд и нападавшим на город, угоняя их скот и забирая другой провиант. И в этом состоянии мятежей и гражданских войн, какие происходили не так давно и сейчас опять возобновились, я их обнаружил.

Объявлению о моём прибытии вкупе с письмами от Вашего Величества, как кажется, и Крепость, и город были весьма рады и выражали это так: Крепость – дав салют из своих лучших пушек при моей высадке, а город, страшась поранить меня или моих спутников, совсем не стрелял вопреки своему обыкновению. Наместники и комендант Крепости спустились к воде, дабы встретить меня, а затем сопроводили меня в их диван, там они приняли послания от Вашего Величества с самым большим уважением, а затем снова сопроводили меня до моей резиденции, богато обставленной и всем обеспеченной, предоставили мне также и стол, и всё остальное, оплаченное на время моего там пребывания. В это же время прибыли 3 корабля из Генеральных Штатов с ранее упомянутыми уполномоченными, самолично сошедшими на берег и привёзшими с собой также агента, посланного ранее из Сале к Штатам; и пробыв тут около пяти дней, они возвратились на борт и отправились дальше к Сафи. Высадившись здесь, я оказался меж двух врагов, но одновременно и среди друзей и доброжелателей Вашего Величества и его подданных, и мне на ум пришло написать письмо (отчасти желаемое некоторыми из их вождей – как Крепости, так и города, сторонниками мира в обществе и вообще уставшими от гражданских войн) великому святому Сиди Хамету Лйаши, дабы сподвигнуть его (поскольку все их святители являются миротворцами) прибыть для установления мира. Но он был тогда довольно далеко от Танжера, в Гибралтарском проливе, на своей священной войне против испанцев, для которых он является смертельным врагом, не знающим покоя, и он также отнюдь не был другом для Сале, так что до того, как от него пришёл ответ, прибыл капитан Джон [Мурат-рейс] из Туниса, адмирал Сале, привезя с собой ещё одного святого, святого из Шеллы[36], близко соседствующей с Сале, побывавшего в Мекке в паломничестве к гробнице Магомета, а с ними прибыли и разные другие мавры, и при его посредничестве, после его нового прибытия и так подходяще к моменту их Пасхи – Рамадана, был заключён существующий мир. Было согласовано, что город должен иметь аль-каида по своему собственному выбору, однако резиденцией его всё ещё должна оставаться Крепость, а кроме того, 8 персон, избранных городом, должны быть присовокуплены к тем 8 от Крепости, чтобы так образовать их диван, или Совет государства из 16 человек, 8 от города и 8 от Крепости, но и они, и аль-каиды будут располагаться в Крепости и участвовать во всём на равных – как в управлении, так и во всех других привилегиях, как единый политический орган. Таков, по сути, был указ святых. Обе стороны ранее обещали придерживаться этого, а если кто-либо из них нарушит мир, то он угрожал стать их лютым врагом и натравить на них лалбеев, то есть сельских жителей, чтобы нанести им урон, как он с лёгкостью может устроить, будучи с ними по соседству, а они могут только следить за вероятностью возобновления их гражданских розней, из-за которых рушились и куда более великие державы, ибо истинно сказано: «Царство или город, разделившийся сам в себе, не устоит»[37], – как я и сказал им в Сале и, надеюсь, они извлекут из этого урок28.

Харрисон проводит своё время в Сале за переговорами в интересах Франции и Британии, а также в спорах с другими европейскими искателями приключений (которых он обвиняет в безбожии). Он продолжает тревожиться по поводу проблемы ренегатства:

Однако есть опасение, что некоторые могут нарушить свои обязательства и стать пиратами, англичане выходят на своих кораблях в море, на кораблях Сале, и служат им и становятся ренегатами; и так Ваше Величество теряет своих подданных, а Бог – многие души, о чём я также сообщаю для дальнейшего рассмотрения, которое должно не просто желать, но предпринять в соответствии с ним строгие меры (хотя я и был принят на службу в Сале и в этом отношении могу считаться его другом, однако ж “magis arnica patria” – честь моей страны и общее благо христианского мира для меня ближе и дороже); я сообщаю, что хотя я был посредником при заключении этого мирного договора, при помощи коего должны быть отпущены из плена подданные Вашего Величества (в этот раз это касалось также и французов), однако же теперь, когда и те, и другие, все английские и французские узники отпущены отсюда, я бы мог желать, чтобы Ваше Величество и венценосный брат Ваш французский объединили свои силы для искоренения всех кораблей, относящихся к этому месту, а равно и к Алжиру, дабы предотвратить чинимые ими и прочими беспокойства или, скорее, оскорбления. Увы! Прискорбно, что так много христиан каждый день оказываются пленёнными на своих кораблях и обращаются в рабов, и большое число из них принуждено забыть свою веру, обращаться в турок и ренегатов, что может легко быть исправлено, если Ваше Величество соблаговолит принять во внимание прилагаемые к сему соображения29.

В своём финальном отчёте, составленном в 1631 году, Харрисон отчасти утратил свой прежний энтузиазм по поводу «святых»:

В течение года или двух спустя объявился в Сахаре, или пустынях у Гвинеи, один левантадо, или мятежник, один из их марабутов или святых (как те называют их), которые по большей части являются чернокнижниками, но при этом претендуют на великую святость и подвижничество в жизни, причём некоторые из них постятся каждый день на протяжении всего года, однако же всю ночь, пока они способны видеть звезду, они могут и есть, и пить: так и все мавры связаны законом своим раз в каждый год соблюдать их Рамадан, что по сути есть наш пост, целый месяц все вместе, но определённый вид этих святых соблюдает его целый год, из года в год на протяжении своей жизни, и этими приёмами (подобно папистскому клиру) они получают большое уважение среди простого народа, и их почитают словно маленьких пап или, скорее, полубогов, думая, что они всеведущие и могут делать всё, что им заблагорассудится; и по этой причине они окружены благоговейным страхом. В особенности же выше прочих почитают этого святого (имеющего прозвище Бумхалли, а настоящее его имя – Хамет), злоупотребляющего доверием простого народа, претендующего на то, что он был послан Богом, и заставляющего их верить в это, чтобы преобразовать всю страну, дурно управляемую муллой Сиданом30.

Но даже теперь Харрисон растерял не все свои романтические представления. Он всё ещё старается убедить короля в том, что мориски созрели для обращения в христианство или для англификации, или для того и другого:

В особенности же счастливы мориски, основываясь на старом пророчестве, которое, как они мне поведали, их предки нашли написанным на горе Монте Санто, что возле Гранады, предсказывающем их изгнание из Испании в Барбарию, однако также и то, что со временем их должны будут вернуть обратно, причём на христианских кораблях; и они истинно полагают, слыша о столь больших приготовлениях нашего английского флота, что время исполнения этого пророчества наступает сейчас, и потому запасаются хлебом, порохом и всем другим необходимым, будучи готовыми выступить и ожидая лишь прибытия этой великой Армады (как они называют её), чтобы та перевезла их. Но этот великий замысел не ответил на их столь большие ожидания, и эта превосходная возможность была упущена; испанцы же, ранее трепетавшие, теперь торжествуют, говоря этим маврам (как они передают мне), что больше нет Дрейков в Англии, а остались одни лишь куры, gallinas. И в то время, когда скончался сэр Альбертус Мортон, я тоже был мёртв и позабыт, оставлен здесь позаброшенным и лишённым как корабля, так и других средств, которые мне обещали послать, чтобы увезти меня отсюда. Потому я был принуждён предпринять отчаянное путешествие по суше из Тетуана в Сале, подвергая большой опасности как свою жизнь, так и свободу; испанцы у побережья разведали о моём занятии и путешествии и подговорили людей из варварийских племён, готовых продать и своих собственных отцов и детей, выдать меня, и как мне сообщали, так и сделали: предложили тысячу дукатов (как я разведал) за то, чтобы меня доставили в Алларач или любой другой 31 из их гарнизонов.

Харрисон, этот Лоуренс Аравийский, опередивший своё время, заканчивает своё письмо так: «Занимаюсь тем, чтобы собрать десять тысяч этих морисков, готовых служить Вашему Величеству»!

Что касается печально известного скверного поведения корсаров – пьянства, походов по шлюхам, кутежей и бунтов – то, разумеется, даже самый буйный негодяй не мог заниматься всем этим всё время с осени до весны. Мало-помалу европейцы, и в особенности ренегаты вливались в мавританские ритмы жизни – повседневность, заполненную либо работой, либо общением в кофейнях, прерываемую свадьбами, похоронами, обрезаниями, празднествами, выступлениями на публике дервишей, и разумеется, иногда возникающими вспышками вражды между Сале и Рабатом. В ренегате интерес к религии мог проснуться разве что от скуки – в конце концов, местная культура была основательно смешана с духовностью, пропитана ею – от её влияния было сложно ускользнуть. Если наш ренегат немного освоил арабский или женился на девушке из семьи испаноговорящих морисков, он мог многое узнать, просто слушая и наблюдая. А кто-то мог зайти и так далеко, что оказывался погружённым в религию в той или иной степени.

Неизвестный художник. Дервиш. Ок. 1664

Такие видные общественные фигуры, как аль-Аййаши или Мухаммад аль-Хадж из далаиййа, представляли собой весьма ортодоксальный, но в то же время и глубоко мистический вариант ислама, который мы можем назвать классическим городским учёным суфизмом. Теософия и даже богопознание таких важных писателей, как живший в Андалусии XIII века суфий Ибн Араби, находилась внутри структуры строгой суннитской практики, сурового благочестия и аскезы. Суфийские ордена были очень тщательно организованы и имели жёсткую систему рангов, от всемогущего харизматического шейха, или му р ши да (сравнимого с гуру в индуизме), до самого последнего и низшего ученика, или мюрида. Медитация, уединение, призыв и чтение молитв на маджалисах, или собраниях ордена, составляли духовную практику, добавлявшуюся к обычной религиозной практике намаза, поста, раздачи милостыни и прочего. Колоссальный престиж, которым обладали отдельные шейхи, мог проявляться как политическая сила. Кажется весьма маловероятным, чтобы какой-либо из этих орденов обращался к ренегатам или был готов принять их в свои ряды, однако это не было совсем уж невероятным. Существует захватывающий документ, дающий отчёт об истории пленения св. Викентия де Поля, откуда можно узнать, что образованный пленник и образованный мавр могли одинаково испытывать притягательную силу мистицизма. К сожалению, недавние исследования относят это произведение к псевдоэпиграфии; но к счастью, Госс в своей блестящей и увлекательной книге «История пиратов» по-прежнему разделяет веру в аутентичность этого текста и цитирует весь этот эпизод. Возможно, он не является истинным, однако он чрезвычайно важен, потому что в его истинность верили — потому что он был правдоподобен. (Тот же самый аргумент будет приведён и в отношении, вероятно, апокрифического описания Либертатии капитана Миссона у Дефо.)

Якоб Фолькема. Странствующий дервиш. Ок. 1741

Вот этот фрагмент:

Меня продали рыбаку, а он, в свою очередь, перепродал меня пожилому алхимику, человеку великого добросердечия и скромности. Этот последний рассказал мне, что посвятил пятьдесят лет своей жизни поискам Философского камня. Моим долгом было поддерживать жар в его десяти или двенадцати печах, и благодаря Богу, в этом занятии я находил больше удовольствия, чем боли. Мой господин питал ко мне большую приязнь и любил говорить со мной об алхимии, а ещё больше – о своей вере, в которою он так изо всех сил стремился обратить меня, обещая мне богатство и все секреты своих знаний. Господь укреплял мою веру в освобождение, которое должно было стать ответом на мои непрестанные молитвы Ему и Деве Марии (благодаря заступничеству которой, я уверен, и свершилось моё освобождение).

Именно такой персонаж, как мавританский алхимик, описывается в классической «Алхимии» Холмйарда, где одна из глав посвящена его дружбе с марокканским адептом этого учения в XX веке. Такой человек по определению принадлежит к одному из классических суфийских орденов. И если бы Св. Викентий обратился в турка, он мог бы закончить свои дни в таком братстве, как Шазилийя, где иногда обучают этим оккультным тайным знаниям.

Ещё раз обратите внимание на ауру соблазнения, окружающую картину религиозного обращения в тексте Св. Викентия: «.. обещая мне богатство… и все секреты своих знаний…» – как и на «большую приязнь», которую мавр испытывал к Викентию. Это выглядит практически обязательным тропом в «нарративе пленника» как литературном жанре, и я буду настаивать, что это иллюстрирует мой тезис о «позитивной тени» ислама, потаённо внедрённой в европейский дискурс религиозной и расовой нетерпимости. Здесь это интеллектуальный эквивалент тех «мавританских племянниц». Эти тексты беременны невысказанным, весьма эротическим по своему тону желанием пасть в объятия врага всего христианского мира. Это напоминает о других «нарративах пленных», написанных женщинами и детьми, которые были похищены индейцами в Новой Англии. Отнюдь не все они хотели вернуться обратно к цивилизации, и многие активно сопротивлялись своим повторным пленениям их пуританскими мужьями и отцами. Они были вполне счастливы (некоторые из них) «обратиться в индейцев» и сбежать от пуританского патриархата. Их рассказы также пропитаны ароматом соблазнения.

Только редкий ренегат мог заинтересоваться алхимией или суфизмом, однако марокканский ислам знает и другие формы мистицизма, которые можно назвать сельскими/неучёными по контрасту с городской учёностью Шазилийи. Изучением «марабутских орденов» в некоторой степени занимались обычно антропологи, а не исследователи суфизма, и я не буду пытаться здесь о них рассказывать32. Однако на нескольких широких темах всё же стоит остановиться. Эти народные ордена часто выстраивались вокруг гробницы какого-либо святого и сопутствующих ей чудес – как правило, исцелений от болезней, – но также (насколько нам известно) и усмирений океанских штормов и благословлений джихада, то есть дела весьма важного для корсара. Некоторые из орденов участвовали и в более сложных ритуалах излечения, обычно связанных с одержимостью джиннами (духами). Как и в случае тарантеллы, симптомы одержимости (паралич, нервное расстройство, истерия и т. д.) могли быть облегчены только музыкой и танцами. Для каждого джинна (так же как и для каждого «паука» в Южной Италии) были свой цвет, пища, благовоние, ритм и танец. Некоторые ордена занимались конкретными джиннами, например, таким джинном, как Айша Кандиша (по-видимому, являющимся сохранившимся отголоском финикийской и ханаанейской богини Кадуши), или же богом-козлом Буджалудом, почитаемым и задабриваемым современными Master Musicians of Joujouka[38], и, возможно, являющимся (если верить Брайону Гайсину) марокканским реликтом самого Пана33. Обычным путём вступления в такой орден было оказаться одержимым, так, чтобы само душевное и физическое состояние попадали в зависимость от церемоний этой секты. Как и в случае с вуду, одержимость играет здесь и позитивную, и негативную роль. Магический опыт исцеления обеспечивает экзистенциальное «доказательство» магического мировоззрения, и в то же время общественная природа полученного опыта создаёт групповую солидарность и усиливает социальную сплочённость. В отличие от классических суфийских орденов, марабуты и культы излечения являются народными, публичными и весьма наглядными. Поскольку моряки известны своей «суеверностью», мы можем предположить, что наши ренегаты могли как минимум интересоваться фольклорно-магическим аспектом этих орденов.

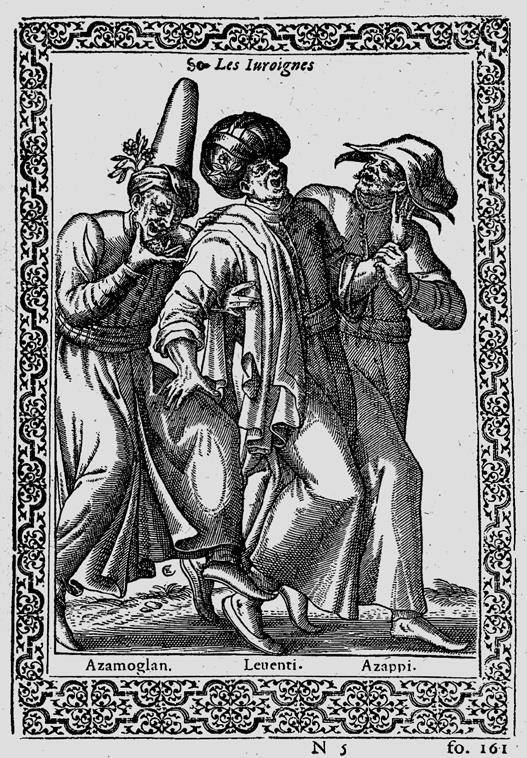

Другим распространённым путём к мистицизму в Марокко является психоделическая техника употребления кифа — гашиша, опиума, дурмана и других наркотических растений. По меньшей мере один марокканский орден, Хеддауия, целиком посвятил себя ритуальному, медитативному и магическому использованию каннабиса. В своих образах тех, кто пользуется кифом, марокканский фольклор сохраняет атмосферу богемной расслабленности, интуиции, мечтательности, ирреального знания, остроумия и бараки (духовной силы)34. И мы можем вообразить, насколько опустошительным мог быть психоделический опыт для европейца, знавшего только дионисийскую тайну вина. Употребляли ли ренегаты каннабис? Я полагаю, что у меня есть доказательства этого. На гравюре, изображающей отдыхающих европейских ренегатов, из книги Н. де Николе “Les Quatre premiers livres des navigations et peregrinations Orientales”[39] (1568) мы видим трёх бродяг, одетых наполовину по-турецки, наполовину по-европейски, что намекает на Алжир или на Тунис как место действия; но мы можем экстраполировать это и на Марокко. Мы не видим бутылок вина, хотя эти корсары явно блуждают в весёлом настроении. Один в шапке дервиша, украшенной жасмином или каким-то другим цветком, собирается съесть что-то, напоминающее конфету. Что же это может быть, если не мажун, знаменитая североафриканская смесь из гашиша, орехов, фруктов, мёда, масла и прочего, которую так скверно имитировали Бодлер и его товарищи своими конфитюрами из мятного желе?

Рассматривая религиозную жизнь Сале, мы также должны обратить внимание на важную роль, которую там в XVII веке играла еврейская община. Первоначальное еврейское население, относящееся, возможно, ещё к доисламскому периоду, называлось «поселенцы» (тошавим) и обитало в основном в Старом Сале и в Мелла, или еврейском квартале, неподалёку от медицинского училища Маранидов. Однако с 1492 года в этот город на двух берегах начинается иммиграция новой группы еврейского населения и также испанских марранов (номинально обращённых в христианство иудеев, подобных в этом морискам) и других беженцев из Иберии, называвшихся «изгнанниками» (мгурашим), а кроме них существовал также приток сефардских и ашкеназских купцов. За некоторыми исключениями обычно Сале встречал евреев спокойно, если не гостеприимно – хотя «поселенцы» явно невзлюбили «изгнанников» за их чужеземные обычаи и бо́льшую изысканность точно так же, как давнишние мавры Старого Сале невзлюбили морисков. Вероятно, поэтому большинство новоприбывших поселилось в Рабате. В конце XVI века 400 вдов, изгнанных из Португалии, прибыли в Сале и принесли с собой своё искусство вышивки серебряными и золотыми нитями. Однако большинство евреев были торговцами (подобно тому рабби, который владел частью господина Муэтта), некоторые из них были очень богаты и влиятельны – Браун упоминает некоего Амрана бен Хаюта, надпись на могильной плите которого провозглашала его министром финансов35.

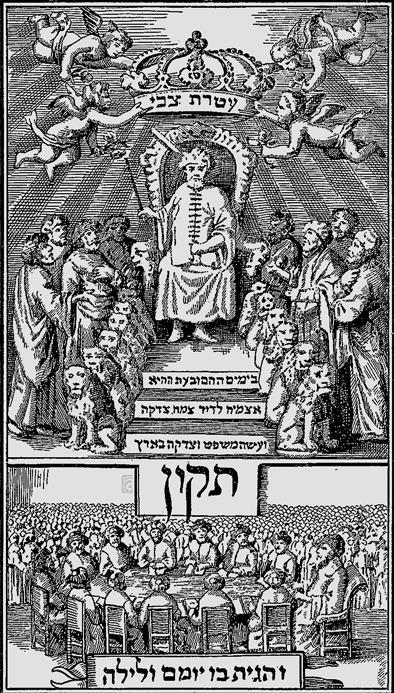

Я встретил упоминание только одного еврея, корсарского рейса, работавшего на Алжир, «Еврея из Смирны» Синана, которого подозревали в занятиях колдовством, потому что он был экспертом в мореходстве36. На самом деле повсюду в исламском мире, а особенно в Марокко, евреи использовали (или сносили) репутацию колдунов. Вплоть до 1970-х годов, когда многие евреи покинули Марокко, мусульманин обращался преимущественно к евреям в таких вопросах, как амулеты и талисманы, некоторые виды сельскохозяйственной магии, любовные заклинания и т. п. Будучи «другим», еврей рассматривался как необычный, оказываясь одновременно и вне, и внутри общества, ниже «правоверных», но неким образом также более сверхъестественно одарённым. Но вполне могли быть и другие еврейские пираты, включая и некоторых ренегатов с еврейскими корнями. Для такой гипотезы есть веские основания. Рабби И. Саспортас, потомок Маймонида, родился в Оране и жил в Сале «большую часть XVII века. Затем он перебрался в Европу, но, будучи в Сале, всегда имел контакты и принимал посетителей из таких отдалённых мест, как Иерусалим, Ливорно, Гамбург и Амстердам: султан Марокко использовал его как посла при испанском дворе». Очевидно, Саспортас был лидером тех «изгнанников», кто принял учение «лжемессии» Шабтая Цви. Этот энтузиазм стал одним из краеугольных камней в споре между «изгнанниками» и «поселенцами», так как последняя группа категорически отвергала мессианское рвение первых. Шабтай Цви (также выходец из Смирны) объявил себя Мессией и учил некоей антиномистской Каббале – ослаблению религиозных законов в пользу чистой эзотерики. Великий Гершом Шолем посвятил одну из своих самых ценных и скрупулёзных работ исследованию этого движения, поэтому у меня нет необходимости много о нём говорить, – стоит только отметить тот факт, что в 1666 году (когда многие ожидали конца света), этот мессия был арестован в Стамбуле и обратился в ислам31. Такой акт отступничества повлёк за собой дезертирство большинства его последователей, но осталось достаточное количество ему преданных, которые, формально приняв ислам, сформировали секту под названием Донмех, сохранившуюся в Турции до сегодняшнего дня. Изначально эта секта имела более широкое распространение, и в неё могли также входить некоторые из единомышленников рабби Саспортаса в Сале. После 1666 года, в эпоху постреспубликанского пиратства, при династии шерифов Алауитов, Сале вполне мог пользоваться услугами и ренегатов-саббати-анцев38. В любом случае рабби-мистики часто дружили с суфиями-мистиками, а мессианские и каббалистические идеи, по всей видимости, были известны и обсуждались и за пределами еврейской общины. Идеи Шабтая были весьма схожи со взглядами различных протестантских мистиков и групп, таких как «Люди пятой монархии», которые также отдавались хилиастическим настроениям. Английская революция усилила бесчисленное множество мистически настроенных миллениаристов, многие из которых принадлежали к рабочему классу, и, я полагаю, что вполне правомерно прийти к гипотезе, что ренегаты были наслышаны о таких движениях и взглядах. Н. Кон и К. Хилл показали, что миллениум, или «переворот мира с ног на голову», служил не только как религиозный образ, но также и одновременно представлял собой составную часть революционной (прото)идеологии, использовавшей духовный язык для выражения политических смыслов и намерений. Уравнивание, уничтожение богатых и анархия у рантеров, коммунизм у диггеров – всё это выражалось одновременно и как мистические состояния, и как причины для восстания. Я бы предложил в определённой степени рассматривать и интерпретировать ренегатов в свете этого духовного и политического брожения, при котором социальное сопротивление всегда выражается в некоей религиозной форме. Отступничество Шабтая вполне могло быть воспринято в Сале (ив Барбарии в целом) как своего рода подтверждение ренегатского опыта или, по крайней мере, как эзотерическое углубление его смысла. В конце концов, ислам является самым молодым из трёх западных монотеизмов и потому содержит в себе революционную критику иудаизма и христианства. Отступничество от своей веры самопровозглашённого мессии или анонимного бедного моряка тем самым неизбежно будет рассматриваться как акт восстания. Ислам до некоторой степени был Интернационалом XVII века – а Сале, вероятно, единственным истинным его «советом». При первом упоминании о Сале этот город кажется довольно нечестивым местом, гнездом необузданных безбожных пиратов – но чем внимательнее о нём слушаешь, тем больше начинает казаться, что Сале вторит эхом давним голосам, остро дискутирующим или исступлённо проповедующим. Тексты потеряны или, возможно, никогда и не существовали; это устная культура, культура ауры… последний исчезающий шёпот которой почти невозможно уловить… но не абсолютно невозможно!

Шабтай Цви восседает на троне. Фронтиспис «Тиккун», молитвенника в честь Шабтая Цви (Амстердам, 1666)

Мы начали историю Сале с легенды о корсаре и русалке, которая указывает на интенсивную и довольно странную эротическую природу мавританского пиратства. Такой эрос неизбежно должен был казаться неестественным тем, кто «оставался дома» внутри своей собственной культурной/нравственной вселенной и никогда не пытался вырваться в пространственный номадизм пирата или духовный номадизм еретика. Мы уже отмечали, что мавританские женщины представлялись (тем остающимся дома душам) опасными чародейками, нечеловечески прекрасными и ненасытными. И вот что любопытно: правда состоит в том, что (для мужчин по крайней мере) исламский мир был куда более сексуально-раскрепощённой культурой, чем мир христианский. Шариат дозволяет и полигамию, и наложниц, также разрешены разводы. Пророк несколько раз одобрительно говорил о сексуальном удовольствии, а Ибн Араби (оказавший сильнейшее влияние на марокканских суфиев) пишет в чрезвычайно тантрической манере о сексуальном удовольствии как форме мистического постижения39. На общедоступном уровне не может быть сомнений, что это позитивное отношение к удовольствию в исламе всегда выглядело опасно-привлекательным для некоторых душ в христианском мире, и мы можем быть уверены, что оно вдохновляло ренегатов. Мы также можем быть уверены – поскольку хорошо информированы такими свидетелями, как добрый отец Дан, – что широко распространённый на Востоке обычай педерастии выглядел привлекательным для некоторых ренегатов.

Разумеется, гомосексуальность в исламских законах запрещена, как и в большинстве предписаний других религий. Однако в христианском обществе отношение к этим практикам было значительно более негативным, чем в исламском. В Северной Африке, как и повсюду на территории Дар аль-Ислам, и практика, и идеал однополой любви были более «социализированы» (если использовать терминологию социологии), чем в Европе. На общественном уровне их терпели, а на уровне идей – высоко ценили – как мы наглядно можем понять по столь частому использованию педерастическо-романтической лирики в суфийской поэзии. В какой-то мере можно даже сказать, что гомосексуальность была институционализирована – вопреки шариату – как признаваемый образ жизни. Отец Дан с благочестивым отвращением излагает, что захваченные мальчики рискуют стать «миньонами» разнузданных мавров и ренегатов40. В Алжире, как и в целом в регионе, часто в роли половых партнёров предпочитали еврейских и христианских мальчиков, отчасти из-за некоторой социальной стигматизации, окружавшей пассивных партнёров и, следовательно, девственность мусульманских мальчиков лучше охранялась, а отчасти и в силу экзотичности красоты исландских или ирландских или сефардских мальчиков. Мальчики-немусульмане были более доступны – иногда будучи рабами – но они также с большей готовностью могли «обратиться в турок», чем взрослые пленники. Великий алжирский корсар-ренегат, родившийся в албанской семье, Мурат-рейс «Старший» (которого не следует путать с Мурат-рейсом из Сале) впервые получил под своё командование корабль, когда ему было 12 или 13 лет, от пиратского капитана, влюбившегося в него до безумия! (Однако Мурат оправдал это сумасшествие капитана своим быстрым успехом и последующей блестящей карьерой в пиратстве.)

«Содомия и традиция пиратства» Бурга (1984) делает весьма логичное заключение о том, что всецело мужское общество пиратов, свободное от всех законов и общепринятой морали, должно было казаться очевидным убежищем для преследуемых в Европе XVII–XVIII веков гомосексуалов – в особенности для моряков, уже известных такими наклонностями. Бург настаивает, что обычные гомосексуальные отношения у пиратов были между взрослыми людьми, то есть это была «андрофильная» гомосексуальность. Но к несчастью для этого тезиса, Бург не может предъявить документальные подтверждения многочисленности таких отношений и вместо этого вынужден приводить примеры как раз любителей мальчиков. А в этом случае имеется много казуальных и даже архивных свидетельств. Однако Бург продолжает стигматизировать отношения взрослого с ребёнком, называя их «педофилией», современным термином, неодобряемым медицинским сообществом и эквивалентным «надругательству над детьми». Бург, настаивающий, что его социологические оценки основаны на идеологии «освобождения геев» (исключающей любовь к мальчикам из своего списка политкорректного), заходит так далеко, что прилагает современные медицинские характеристики к пиратам-педерастам, которых он обвиняет в «низкой самооценке», «чувствах неполноценности, незрелости, и пассивности»; якобы они страдали от «глубоко укоренившихся чувств неполноценности или враждебности по отношению к более высоким людям в обществе», и т. д. и т. п. По Бургу, истинным пиратским идеалом были «взаимоудовлетворяющие отношения между мужчинами».

Я полагаю, что Бурга можно критиковать за применение в его анализе пиратов XVII–XVIII веков категорий конца XIX века. Фукоианская история сексуальностей способна продемонстрировать, что такие феномены, как педерастия или андрофильная гомосексуальность, являются скорее поведениями, нежели категориями. Рассматривая их как категории, эти феномены можно обозначить исключительно как социальные конструкты, а не как естественные состояния существования. Вменение «нормальности» или возвышение одного сексуального поведения над другим действительно являются обоюдоострым мечом для любой теории гомосексуальности, поскольку именно эти термины использует теория гетеросексуальности для дискредитации и осуждения любой однополой любви. В любом случае, слово «гомосексуальный» относится к концу XIX века, а концепции андрофилии и педофилии являются ещё более поздними изысками. XVII век не знал таких слов и не признавал никаких категорий, которые бы могли быть выражены этими словами. Он знал определённые типы поведения – он знал любовь двух матросов с одного корабля, или мателотов, ему была известна любовь мужчины и подростка, капитана и юнги, мавра и его миньона. В исламском мире секс и роман между двумя взрослыми мужчинами считался более неестественным, чем любовь к прекрасному мальчику, которую даже Пророк считал «естественной», но при этом «запретной» (в Раю, наряду с гуриями, есть и виночерпии). Суфии прославляли любовь к мальчикам, алжирские янычары её практиковали, и мы можем быть уверены, что некоторые из салийских морских разбойников также ей занимались. Педерастия – а не «андро-» или «педофилия» – вот категория, известная и широко принимавшаяся в исламском мире как «нормальная», несмотря на коранические инструкции. Я не стану пытаться доказать, что такая же ситуация была и с европейскими пиратами у Бурга (он никогда не рассматривал варварийских корсаров), однако буду утверждать, что именно так обстояло дело в Сале и Рабате в XVII веке. Как и в случае с поэтами, устремившимися в Танжер в 1950-е годы, мы можем быть уверены, что Марокко даже в 1630-е годы было известно как убежище для мужчин, любивших мальчиков. Но (к сожалению жадных до текстов историков) они были не поэтами, а пиратами.