IX. Пиратские утопии

Итак, пройдя по зиме – общественному сезону календаря наших корсаров, мы возвращаемся в весну и к неудержимому стремлению снова отправиться в плаванье и бороздить открытое море. Не могу сказать, что эти разрозненные образы культуры ренегатов представляли собой нечто, похожее на гипотезу или теорию, или даже довольно связную картину. Нам, конечно же, пришлось прибегнуть к своему воображению в большей степени, чем это может позволить себе «настоящий» историк, воздвигая множество предположений на шатком каркасе обобщений и добавляя толику фантазии (да и какой пиратолог мог когда-либо устоять перед фантазированием?). Я лишь могу сказать, что удовлетворил собственное любопытство, по крайней мере до этого предела: я установил, что нечто вроде культуры ренегатов могло существовать; что все компоненты для этого были в наличии, существовали в соприкосновении друг с другом и синхронно. Более того, есть и хорошее косвенное свидетельство этой культуры в том, что мы можем назвать её единственным крупным артефактом мавританскую корсарскую Республику (или республики) Бу-Регрег. Столь оригинальная концепция выглядит почти полностью зависящей от значимости источника, который можно отнести исключительно к категории «культурного», то есть социологически сложного и достаточно погружённого в себя, чтобы быть названным (и называть себя) другим. Мафия называет себя «Наше Дело»; корсары же своё «дело» называли Республикой Сале – это не просто притон или безопасная гавань, но пиратская утопия, сформированная по плану структура для корсарского общества. Возможно, в Сале, так же как и в Алжире, возник свой язык франко, или lingua franca, хотя никаких свидетельств этого у нас нет. Но у Сале был свой собственный язык знаков и институтов, отношений и идей, товаров и людей, которые явно сливались в некую опознаваемую социальную общность. Изгнанники – будь они евреями, морисками или же европейскими преступниками – создали кросскультурную синергию (на мавританском фоне), которую можно назвать, скорее, новым синтезом, нежели просто смешением стилей. В своём заключении мы попытаемся проанализировать эту культуру как модель обращений, буквальных межкультурных приключений, преобразований.

В качестве предварительного шага для этого анализа представляется интересным сравнить политическую структуру тройственной республики с другими политическими структурами. На ум сразу же приходят два очевидных сравнения – во-первых, с другими варварийскими государствами, в особенности с Алжиром; а во-вторых, с другими «пиратскими утопиями» по всему свету.

Мы уже отмечали, что хотя Алжир так никогда и не смог добиться реальной независимости от Высокой Порты, он, тем не менее, сумел соорудить для себя некую причудливую разновидность свободы из горячих перепалок оджака в диване, молчаливого одобрения пиратского тайффе, очевидной трусости различных османских бюрократов и – если всё остальное не срабатывало, – «демократии политических убийств». Структура законодательной власти Республики Бу-Регрег была практически целиком построена по модели алжирского тайффе – бывали даже случаи, когда у этих двух органов были общие члены. Нов Сале тайффе правил в одиночку, как диван, без участия других, ограничивающих власть институтов, как это было в Алжире. Очевидно, что диван, или, вернее, диваны Сале были организованы более демократично по сравнению с алжирской моделью. Великих Адмиралов избирали на срок в один год, а в собрании участвовало 14 или 16 капитанов. Производились назначения на бюрократические посты – таможня и акцизное управление, чиновники в порту, стражи правопорядка (этот удел был не слишком эффективным, как можно заключить) и т. д. – однако при этом существовало ясное и очевидное стремление предотвратить закостенение или даже стабилизацию политической власти в сколько-нибудь существенной степени. Очевидно, что андалусийцы и корсары предпочитали изменчивый порядок вещей – вплоть до уровня турбулентности. Все попытки установить реальный контроль хотя бы в Рабате и Касбе наталкивались на немедленные вспышки насилия.

Можем ли мы сделать вывод, что такая автономия значила для корсаров нечто большее, чем всего лишь шанс максимизировать свои доходы? Была ли по сути их версия «перманентной революции» действительно совместима со сколько-нибудь серьёзными капиталистическими проектами и амбициями? Разве монархия (и предпочтительно коррумпированная монархия) не служила бы лучше этим целям простого денежного обогащения? Нет ли в самом феномене Республики Бу-Регрег чего-то донкихотского? За вероятными исключениями венецианской или нидерландской олигархических республик и тайффе в Алжире, у корсаров не было никаких реально существовавших образцов для их демократического эксперимента1. Однако идея республики витала в воздухе – и к 1640 году она воплотится в европейской истории революциями в Англии, затем в Америке, а затем во Франции. Было ли исторической случайностью, что всему этому должна была предшествовать Республика Сале? Или, может быть, мы должны переписать историческую последовательность, чтобы читать так: Сале, Англия, Америка, Франция? Эта мысль способна смутить: мавританские пираты и ренегаты, перешедшие в ислам, как тайные праотцы Демократии. Уж лучше её не развивать.

Буканьер и копчение мяса. Фрагмент карты Америки Николя де Фера. 1698

В конце XVII и начале XVIII века повсюду в мире начинают возникать независимые «пиратские утопии». Самой известной из них была Эспаньола, где буканьеры создали своё собственное недолговечное, весьма анархическое общество, Либертатия на Мадагаскаре, а также Нассау на Багамах, ставший последней классической пиратской утопией.

Большинство историков не смогли заметить важность пиратских наземных анклавов, рассматривая их как всего лишь места отдыха в перерывах между экспедициями. Само понятие пиратское общество является логической несообразностью в большинстве исторических теорий, как марксистских, так и других, – однако буканьеры с Эспаньолы (современного острова Санто-Доминго) представляли собой именно такое общество. Эспаньола была своего рода закрытой зоной в конце XVI – начале XVII века; коренное индейское население вымерло, и ни одна европейская держава не претендовала всерьёз на эту территорию. На этом острове начали селиться потерпевшие кораблекрушение моряки, дезертиры, беглые рабы, подневольные люди («маруны») и другие изгои, оказавшиеся свободными от всякого управления и способные существовать охотой. Леса изобиловали дичью и одичавшим рогатым скотом и свиньями, оставшимися от неудачных и исчезнувших поселений. Букан, или копчёное мясо (техника его приготовления была заимствована у индейцев-карибов), мог обмениваться у проходящих кораблей на другие товары. Отсюда берёт начало «береговое братство», вполне осознающее свою свободу и организованное (в минимальной степени и на эгалитарной основе) для её сохранения. Позднее такие общества появились и на Тортуге, а также на острове Нью-Провиденс. Лишь постепенно буканьеры стали обращаться к пиратству, а когда обратились, то организовались сообща под объединяющими их «Артикулами», или корабельными конституциями, которые были частично процитированы у Эксквемелина (единственного настоящего очевидца активности буканьеров в период их «золотого века»). Эти Артикулы являются практически единственным из сохранившихся аутентичных пиратских документов. Они обычно призывали к выборам всех начальников, за исключением старшины корабля и других «мастеров» вроде изготовителя парусов, кока или музыканта. Капитанов также избирали, и они получали жалованье всего лишь в полтора или два раза больше рядового члена команды. Телесные наказания были вне закона, а разногласия даже между командирами и рядовыми решались посредством чрезвычайных судов или согласно дуэльному кодексу. Иногда какой-нибудь суровый валлийский пират (вроде «Чёрного Барта» Робертса) добавлял статью, воспрещавшую доступ на корабль женщинам и мальчикам – но обычно она всё же отсутствовала. Алкоголь никогда не запрещался. Пиратские суда были настоящими республиками, а каждый корабль (или флот) – независимой плавучей демократией.

Первые буканьеры жили довольно идиллической жизнью в лесах, жизнью, отмеченной крайней скудостью и изобилием, жестокостью и великодушием, жизнью, отмеченной отчаянными плаваниями по морю на утлых каноэ и сколоченных из чего попало шлюпах. Буканьерский образ жизни обладал очевидной привлекательностью: расовой гармонией, классовой солидарностью, свободой от властей, приключениями и возможной славой. Появлялись и другие устремления. Первопоселенцами Белиза были буканьеры. Город Порт-Ройал на Ямайке стал их излюбленным местом; его заброшенные руины всё ещё можно видеть под волнами моря, затопившего его целиком в 1692 году. Но ещё до такой библейской развязки буканьерская жизнь уже подошла к концу. Блестящий Генри Морган, отважный и удачливый, стал вождём, организовал удивительную буканьерскую экспедицию к Панаме в 1671 году – а затем получил от английских властей прощение вместе с назначением на пост Губернатора и Верховного Судьи и вернулся к былым местам, но уже как палач своих старых товарищей. Это было очевидным концом всей эры; выжившие буканьеры, отрезанные от своих постоянных баз на суше, стали пиратами.

Однако мечта о «золотом веке» продолжала жить: лесная идиллия Эспаньолы стала одновременно и основополагающим мифом, и политической целью. Отныне, как только у пиратов появлялась хоть какая-то возможность, они старались основать постоянные или долгосрочные анклавы на суше. Идеальные для этого условия подразумевали близость к морским путям, дружественных индейцев (и их женщин), изолированность и отдалённость от реальности и всех предписаний европейских держав, приятный тропический климат, а также, возможно, торговую факторию или таверну, где бы они могли проматывать свою добычу. Они были готовы признавать временное руководство во время боя, но на берегу предпочитали абсолютную свободу даже ценой насилия. В жажде добычи они были готовы жить и умирать по законам радикальной демократии как организующих принципов, но, наслаждаясь добычей, они настаивали на анархии. Некоторые береговые анклавы представляли собой не более чем укромную гавань, песчаный берег, где можно было очищать днища кораблей, и источник чистой воды. Другие были небольшими злачными портами, вроде Порт-Ройала или Болтимора, управлявшимися «респектабельными» мошенниками вроде Томаса Крука, по сути просто паразитировавшими на пиратстве. Однако другие анклавы действительно были не чем иным, как интернациональными сообществами, – в конце концов, они задумывались как коммуны и были именно таковыми – и потому по праву могут считаться пиратскими утопиями.

В начале 1700-х годов пиратская активность переместилась из Карибского региона в Индийский океан. Европа начала свои колониально-империалистические отношения с «Ближним» Востоком и Индией, но немалая часть территорий ещё оставалась «неприрученной». Мадагаскар, будучи удобно расположен рядом с морскими маршрутами исламского паломничества в Аравию и Мекку, оказался превосходным местом для наземных анклавов. Знаменитый капитан Эвери породил легенду, захватив дау[40] императора Великих Моголов, когда оно шло из Индии в хадж, и заполучив бриллиант размером с яйцо, а также «женившись» на могольской принцессе. Этот бриллиант и другие сокровища, как говорят, были погребены в бостонской гавани или где-то неподалёку и так никогда и не были найдены. У других пиратов не было желания возвращаться в Америку или Европу, а Мадагаскар выглядел многообещающим. На этот гигантский остров не проникли ни ислам, ни христианство, он оставался племенным, языческим, даже «мегалитическим», будучи поделённым на сотни туземных «королевств»2. Некоторые племена жаждали союзов с пиратами, желали этого и некоторые их женщины. Климат был идеален, появилось несколько торговых факторий, и идея о пиратской утопии возродилась. В отдельных случаях какой-то искатель приключений мог «жениться на дочери вождя» или иным образом влиться в туземное общество; в других случаях группа пиратов основывала своё собственное поселение неподалёку от дружественного племени и вырабатывала свои собственные социальные установки.

Одна такая утопия была основана в «Бухте рантера» – название этой местности, как указывает К. Хилл, делает более обоснованным предположение, что среди пиратов могли быть приверженцы радикальных антиномистских сект3. Если верить роману Даниеля Дефо «Король пиратов», вышедшему в 1720 году, сам капитан Эвери какое-то время пребывал на Мадагаскаре в качестве «мнимого короля». Хилл отмечает, что «Дефо подчёркивает либертарные аспекты в устройстве поселения Эвери. “В том свободном государстве, где мы жили, каждый был волен идти куда пожелает”»4. Другое поселение на Мадагаскаре появилось благодаря некоему капитану Норту и его команде. Однако, без сомнений, самой интересной и самой знаменитой из мадагаскарских утопий – и однозначно самой утопической — была «Либертатия» (или Либерталия).

Нашим единственным источником сведений о Либертатии и её основателе, капитане Миссоне, является книга «Всеобщая история пиратов», написанная в 1724–1728 годах Даниелем Дефо под псевдонимом Капитан Чарльз Джонсон. Это не художественное произведение, и большинство содержащейся там информации может быть подтверждено архивными материалами, однако оно явно было написано как популярная книга, очень красочная и эмоциональная, но не слишком документальная. Дефо заявлял, что всю информацию о Либертатии он подчерпнул из находящегося в его собственности «Манускрипта Миссона». Согласно Дефо, в манускрипте была описана следующая история:

Будучи самым младшим сыном в старинной провансальской семье, в возрасте 15 лет Миссон покидает дом, чтобы учиться в военной академии в Анжере, а затем добровольцем служит на борту французского военного корабля в Средиземном море. Находясь в отпуске в Риме, он встречает «распутного» доминиканского монаха по имени Караччиоли, разочаровавшегося в своей вере и решившего отправиться в плаванье вместе с Миссоном. В сражении с пиратами они оба отличились своей отвагой. Постепенно Караччиоли убеждает Миссона стать атеистом и коммунистом, а точнее, принять «идеальный деизм».

Затем в бою с английским кораблём были убиты французский капитан и офицеры корабля. Караччиоли предлагает Миссону стать капитаном, и они оба обращаются с длинными речами к команде, агитируя тех в пользу своих революционных замыслов (и упоминая в качестве вдохновляющих личностей Александра Македонского, Генрихов IV и VII английских, а также «Магомета»!). Им удаётся убедить команду основать «новую морскую республику». «Каждый человек рождён свободным и имеет столько же прав на всё, что поддерживает его, как и на воздух, которым он дышит».

Боцман Матьё ле Тондер предлагает сделать своим знаменем чёрный флаг (известный как «Весёлый Роджер») – но Караччиоли возражает, говоря, что «мы не пираты, а люди, решившие нести Свободу, которую нам дали Бог и Природа». Он упоминает о «правах и свободах народа», «колеблющих иго тирании» и «бедствиях угнетения и бедности». «Пираты были людьми без принципов, ведшими беспутную жизнь; однако их жизнь должна быть мужественной, честной и беспорочной». Для своей эмблемы они выбирают белое полотнище с девизом «За Бога и Свободу». (Всё это похоже скорее на деизм, нежели на «атеизм», но в начале XVIII века эти термины всё ещё были практически взаимозаменяемыми.)

Теперь Миссоп и вся команда устраивают ряд удачных нападений на корабли, в качестве добычи забирая лишь то, в чём нуждаются сами, а затем отпуская их на свободу. Проявления рыцарственности и доброты перемежаются с эпизодами отваги и насилия. У побережья Африки они захватывают голландское работорговое судно; Миссон снова произносит перед командой длинную речь, утверждая, что «торговле своими же собственными собратьями не может быть оправданий в глазах божественной Справедливости. Ни у одного человека нет власти над Свободой другого, и хотя те, кто утверждает, что обладает более просвещённым знанием о Боге, продают людей как скот, они лишь доказывают этим, что их религия – это всего лишь маска!» Миссон продолжает дальше, говоря, что «его шея тоже может познать унизительное ярмо рабства, и он не для того отстаивал свою свободу, чтобы порабощать других», и призывает моряков принять африканцев в свою команду – что они и делают.

Некоторое время спустя они обосновываются на острове Джоанна[41] в Индийском океане, где Миссон женится на дочери «местной смуглой королевы», команда тоже находит там себе жён. В течение нескольких лет Миссон продолжает произносить речи, грабить корабли, а иногда – когда вынуждают обстоятельства – и убивать своих врагов. (О Миссоне можно сказать словами лорда Байрона: он «отличался ⁄ От озорных любителей разбоя – ⁄ Как джентльмен, пристойно он держался. ⁄ И мог, как дипломат, владеть собою»5).

Миссон решается на рискованное предприятие в объединённом общей идеей коллективе и вместе со своими людьми перебирается на Мадагаскар6. Здесь они начинают строить чисто социалистическое общество, в котором упразднена частная собственность, а все богатства находятся в общей сокровищнице. Никакие изгороди не разделяют земельные наделы пиратов. Строятся доки и укрепления, а два новых корабля «Детство» и «Свобода» посланы картографировать побережье. Построен Дом собраний, и Миссон выбран лордом-консерватором на срок в три года. Избранная ассамблея собирается раз в год, и ничто из текущих дел не может предприниматься без её одобрения. Печатаются и распространяются законы, поскольку «среди них нашлись печатники и наборщики». Английский пират капитан Тью – адмирал флота, Караччиоли – Государственный секретарь, а Совет состоит из самых знающих пиратов, «без различия нации или цвета кожи». Изобретён новый язык, смесь французского, английского, нидерландского, португальского и других языков. Этот прогрессивный режим не удовлетворяет нескольких радикалов (включая и капитана Тью), которые отделяются, чтобы основать собственное поселение, основанное на чистом анархизме – без законов и чиновников. В течение нескольких лет (в манускрипте есть неясность относительно хронологии) Пиратская утопия процветает. Когда же, наконец, она рушится, это происходит не по причине внутренних противоречий, но из-за внешней агрессии: нападения враждебного туземного племени; жители оттесняются к морю на свои корабли, но их уничтожает чудовищный ураган.

Сам Дефо жил в период последнего расцвета пиратства, и большая часть его сведений была получена из разговоров с пиратами, находившимися в заключении в Лондоне. Множество его читателей, вероятно, много чего знали о пиратстве конца XVII – начала XVIII века, хотя бы только из памфлетов с последними новостями и площадных баллад. Однако, насколько мы можем видеть, ни один из тогдашних читателей никогда не ставил под сомнение существование капитана Миссона. Несмотря на тот факт, что две главы из книги Дефо, посвящённые Миссону, читаются словно страницы Руссо или Байрона! (из которых к тому времени ещё никто не появился на свет), – и несмотря на тот факт, что политика в Либертатии была в чём-то куда более радикальной, чем политика революционной Америки (1776 года) или Франции (1793 года) или даже России (1917 года), если уж на то пошло, – несмотря на всё это, никто в 1728 году не освистывал «капитана Джонсона» и не обвинял его в том, что история Миссона – это чистой воды фантазия. Этим материалам верили, вероятно, потому, что они были правдоподобными по своей сути. Конечно же, многие также верили и в Лемюэля Гулливера и барона Мюнхгаузена; на основании народной веры нельзя ничего доказать, тем не менее существование капитана Миссона принималось как факт вплоть до 1972 года.

В этом году Мануэль Шёнхорн подготовил новое издание «Всеобщей истории пиратов». Во введении к этой работе реальность капитана Миссона была подвергнута мощной критике по двум основным аспектам. Во-первых, отсутствие свидетельств: нет никаких архивных материалов, подтверждающих его существование (хотя, конечно же, они могли пропасть). Однако куда более изобличающей была проблема капитана Тью. По нему есть множество архивных и исторических материалов, и поэтому в его существовании сомнений нет – но эти материалы показывают, что Тью не мог находиться на Мадагаскаре настолько долго, чтобы вписать своё имя в рассказ о Либертатии. На этом основании был сделан вывод, что история Миссона – выдумка, своего рода подделка по типу Робинзона Крузо, включённая в исторический (или более или менее исторический) в остальных отношениях текст. Целью этой фальшивки было создать агитпроп радикальных вигов. Никакой «рукописи Миссона» никогда не было. Либертатия была у-топией в буквальном смысле: её не было «нигде»!

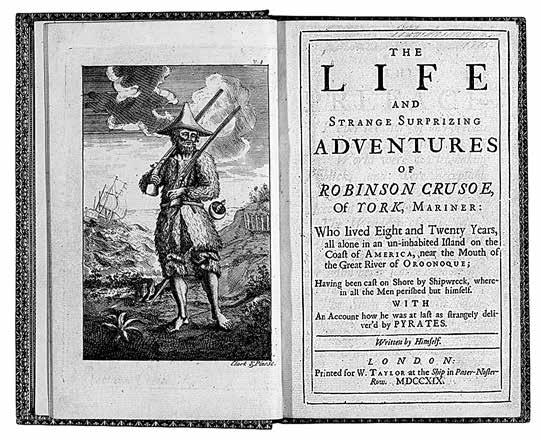

Первое издание «Робинзона Крузо» Д. Дефо (Лондон, 1719). Портрет Робинзона выполнен Джоном Кларком и Джоном Пайном

Мы должны признать, что проблема Тью представляет рассказ о Миссоне в несколько апокрифическом свете; однако же я полагаю вердикт о несуществовании навязанным и слишком поспешным. Следует рассмотреть и несколько иных логичных вариантов: а) Миссон существовал, как и приписываемый ему манускрипт, но в нём содержалась неверная информация о капитане Тью (возможно, это имя использовалось, чтобы скрыть другое лицо), которую Дефо некритически принял; б) этот манускрипт существовал и описывал реальные события, но уже сам Дефо выдумал эпизоды, касающиеся Тью (включая и раскол, устроенный «анархистами»), руководствуясь своими соображениями, возможно, с целью оживить бедный по содержанию рассказ; в) этого манускрипта никогда не было, так же как и личностей с именами Миссон или Караччиоли, – но какой-то эксперимент, похожий на Либертатию, действительно имел место на Мадагаскаре, а затем был неубедительно пересказан Дефо в художественной форме (у Робинзона Крузо был реальный прототип по имени Александр Селькирк, настоящий моряк, выживший в изгнании). «Джонсон» добавил имя реального пирата, Тью, чтобы усилить правдоподобие текста, не сумев понять, что тем самым он раскрывает карты будущим историкам. Ни одну из этих гипотез невозможно подтвердить или опровергнуть на основании проблемы Тью. Поэтому ревизионистская разоблачающая гипотеза – о полной выдумке — также должна остаться недоказанной. Само по себе страстное стремление разоблачать не должно толкать нас к отказу от обоснованной историчности революционного героя или реальной утопии7. Бухта рантеров была вполне реальной, так же как и «королевства», основанные на Мадагаскаре «полукровками» – детьми пиратов8. Буканьеры существовали на самом деле, так же как и дикие команды в Нассау в Багамском архипелаге (в их число входили Чёрная Борода и «Калико Джек» Рекхем, а также две его пиратские жены – Энн Бонни и Мэри Рид), процветавшие несколько лет в начале XVIII века. Либертатия могла быть реальной и должна была быть реальной; этого будет достаточно для почитателей капитана Миссона. Например, Кристофер Хилл отказывается признавать Миссона чистейшей выдумкой. Он указывает, что хотя в юности Дефо и был пламенным радикалом, к 1720-му он стал литературным подёнщиком и приверженцем буржуазных прав собственности. «Именно это и делает правдоподобность описания Либертатии столь заметной. Было бы удивительным, если бы он выдумал всё это, если только не слушал рассказы старых моряков и не видел возможности использовать Либертатию для критики тех аспектов капиталистического общества, которые его раздражали»9.

Однако если предположить, ради поддержания спора, что раздел, посвящённый Миссону во «Всеобщей истории пиратов», настолько же выдуман, как и «Робинзон Крузо», то возникает интересный вопрос. Похоже, что Дефо знал довольно много о Республике Сале. В первых главах «Робинзона Крузо» главный герой оказывается в плену у «салийских морских разбойников», затем его привозят в Марокко, где и продают. Как и в случае Св. Викентия де Поля и месье Муэтта, Робинзон обнаруживает, что его мавританский хозяин не такой уж плохой парень: он предлагает английскому моряку возможность стать свободным, приняв ислам. Однако Крузо решает попытаться сбежать, и в конечном счёте ему удаётся угнать небольшую лодку. Его сопровождает симпатичный мальчик из морисков, языка которого он не знает, – явный предшественник Пятницы, его любимого товарища. Кажется, Дефо мог использовать Сале отчасти как прототип для Либертатии.

Вместе с тем, не стоит распространять это сравнение слишком далеко. Бесспорно, Сале был более либертарным, чем другие государства на Варварийском берегу – Алжир, Тунис и Триполи, но, конечно же, его структура была значительно более консервативной, чем в любой из чистых пиратских утопий. Пираты Сале явно решили принять республиканскую форму правления (и налог в 10 %) с целью защитить свои вольности (при благоприятном развитии) на постоянной основе; Сале можно рассматривать как своего рода компромисс.

По всей вероятности, они пошли на этот шаг намеренно и осознанно, пусть и без всяких идеологических/интеллектуальных построений, за исключением ненависти к европейскому классовому гнёту и восхищения исламом (или, как минимум, его принятия). Так называемые «демократические» аспекты ислама могли содействовать появлению этого уникального эксперимента в Сале, но не могут полностью его объяснить (поскольку исламские власти повсюду были монархическими). Протестантский экстремизм (с его отрицанием всех земных «властей» или правительств) также мог быть фактором – но этого фактора было недостаточно для того, чтобы уберечь ренегатов от вероотступничества! Не имея никаких текстов из Сале, мы не можем утверждать наверняка – но похоже, что Республика Бу-Регрег могла быть напрямую порождена андалусийскими морисками и европейскими ренегатами не без (возможно) толики вдохновляющего влияния некоторых суфиев – это был истинный акт спонтанного политического гения.

После исчезновения ренегатов от них не осталось никакого «результата» – никакого очевидного и постоянного следа их существования. На Мадагаскаре «полукровки» – дети пиратов – породили новую культуру, но в Северной Африке новообращённые и их потомки были просто абсорбированы основной массой населения. Их влияние на европейскую цивилизацию выглядит нулевым или даже менее того: о них не упоминают, словно об опозорившихся родственниках, – они не просто забыты, они забыты намеренно. Они не сделали ничего для расширения границ исламского мира на Запад, несмотря на столетия своего участия в джихаде. Они не совершили ничего выдающегося в искусстве и даже не оставили после себя ни единой страницы «литературы». Несколько имён, несколько рассказов о примерах жестокости… а всё остальное исчезло. Несмотря на полную аномальность загадки их существования – ведь в XVII веке тысячи европейцев обратились в ислам! – им не уделяли практически никакого внимания ни историки-аналитики, ни историки-интерпретаторы; они не возбуждали любопытства у историков религий; они оказались низведены до незначительности, почти до невидимости.

Пираты, апостаты, предатели, дегенераты, еретики – разве можно ожидать появления позитивного смысла от такого мерзкого сочетания? Неужели мы должны просто признать привлекательность такого извращения? Ведь в конце концов именно это и является истинными мотивами пиратолога, несмотря на все возмущения шокированной оскорблённой морали, разве нет? Не говоря уже о ересиологах!

Чтобы ответить на это возражение, я всего лишь отмечу (и это я подчёркивал повсюду, например, см. введение к Wilson, 1991), что ересь есть средство культурного переноса. Когда религия из одной культуры проникает в другую, она чаще всего совершает это (по крайней мере, на первых стадиях) как «ересь»; и только потом приходит ортодоксальная власть, чтобы всех построить по струнке и заставить строго подчиняться установлениям. Так, к примеру, раннее кельтское христианство вобрало в себя многое от друидизма и рассматривалось Римом как «еретическое». В ходе этого процесса не только христианская культура пришла в Ирландию, но и кельтская культура также была привнесена (более потаённо) в христианство, или, скорее, в христианскую европейскую культуру. Случился культурный перенос, и эта кросс-культурная синергия представляла собой нечто новое – нечто, породившее, к примеру, Келлскую книгу. В эпоху мавров Испания представляла собой культуру, основанную на трёхстороннем переносе между исламской, еврейской и христианской традициями, в особенности в таких «еретических» областях, как алхимия (или поэзия!). Алхимия в качестве «ереси», посредством ислама, перенесла греческую науку в христианский мир Ренессанса. И так далее, и тому подобное.

Как особый случай «ереси» можно рассматривать религиозное отступничество. И в случае ренегатов одной из самых очевидных областей для культурного переноса были технологии мореходства. Мы можем предположить, что ренегаты не только внедрили в исламский мир «круглые корабли» и более продвинутые методы металлургии, но также могли познакомить европейских мореходов с исламской навигационной математикой и такими приборами, как астролябия. Эта проницаемая граница между Востоком и Западом была более всего заметна в мавританской Испании, где взаимный осмос, в конечном счёте, привёл к появлению Колумба, и, без сомнения, этот процесс продолжался и в XVII веке. Нам следует остерегаться интерпретации этого технического переноса как лишённого всякой духовной значимости, – вспомните того еврейского капитана из Смирны, которого считали колдуном за его познания в навигации. Занятие мореходством было тайной, и моряк (так же, как и кочевник в пустыне) был человеком сомнительной правоверности.

Мы обсуждали, что моряки XVII века делились чем-то большим, чем тайнами своего занятия, – они также вполне могли делиться и определёнными потаёнными идеями: идеей демократии, например, или, раз на то пошло, идеей духовной свободы, свободы от «христианской цивилизации» и всех её бедствий. Если среди образованных масонов циркулировали исламофильские представления, то почему таких же мыслей не могло быть среди «масонства» бедных моряков? От корабля к кораблю шёпотом передавались слухи, рассказы о Варварийском береге, где богатства и «мавританские племянницы» ожидают, когда их завоюют храбрецы – те немногие свободные души, у которых хватает смелости отринуть христианство. И если у нас нет письменных свидетельств об этом «заговоре», мы также можем спросить – а какие вообще документы когда-либо порождаются устной и неписьменной (суб)культурой? Нам не нужны никакие тексты, потому что доказательства заговора у нас есть в самом историческом факте тысяч переходов в ислам, необъяснимых иным образом, переходах не просто добровольных, но целенаправленных; фактически, у нас есть реальные свидетельства массового вероотступничества.

Здесь мы видим пример не только ереси как средства культурного перехода, но также (что даже более интересно) ереси как средства социального сопротивления. И именно в этом (как я уже настаивал) я вижу «смысл» ренегатов и их потерянного мира. Верно, что такую теорию или «ви́дение» пиратов можно заподозрить в том, что она является продолжением моих собственных субъективных взглядов – притом даже, скорее, «романтическим» продолжением. Но также верно и то, что никакой субъективный взгляд не является целиком уникальным. Если я решаюсь интерпретировать опыт ренегатов, то потому, что, в определённом смысле, я его признаю. Каждая история содержит в себе в некоторой степени «историю настоящего» (как говорит Фуко), а возможно, даже более того, историю себя. Однако «каждая история» не должна в силу этого считаться лишённой «объективности» или представляться всего лишь субъективной и романтической.

Полагаю, что я признаю ренегатов, потому что они некоторым образом тоже «современные». Когда полковника Каддафи и Ирландскую республиканскую армию обвиняют в сговоре и незаконном ввозе оружия, будет ли заблуждением упомянуть о давних-давних связях через Атлантику между кельтами и североафриканцами? Точно так же как европейский консенсус XVII века осудил этот сговор как предательство и отступничество, наши современные медиа отвергают его как «терроризм». Мы не привыкли смотреть на историю с точки зрения террористов, то есть с точки зрения нравственной борьбы и революционной экспроприации. В нашем современном консенсусном взгляде моральное право на убийство и воровство (то есть на войну и налоги) принадлежит только Государству, а в особенности – рациональному, светскому, корпоративному Государству. Те же, кто достаточно иррационален, чтобы верить в религию (или в революцию) как в причину действовать на мировой арене, – это «опасные фанатики». Очевидно, с 1600-х годов не так много изменилось. С одной стороны, у нас есть общество, с другой – сопротивление.

XVII век не знал светской идеологии. Ни государства, ни личности не оправдывали свои действия философскими обращениями к науке, социологии, экономике, «естественным правам» или «диалектическому материализму». Практически все социальные конструкты были основаны на религиозных ценностях или (по крайней мере) излагались на языке религии. Что касается идеологии христианского монархического империализма – или в нашем случае, идеологии исламского пиратства, – то мы вольны интерпретировать и ту, и другую как всего лишь приукрашивание, лицемерное пустословие, полную фальшь или даже галлюцинацию, но это сводит историю к психологии насилия и грабежа, лишённым всякого мышления и намерения. Вопрос влияния «идей» на «историю» остаётся проблематичным и даже таинственным – в особенности когда мы гипостазируем такие туманные сложности, как категории или даже абсолюты. Однако из этого не следует, что мы не можем сказать ничего содержательного об идеях или об истории. По крайней мере, мы должны признать, что у идей есть истории.

История склонна рассматривать нарратив о ренегатах как бессмысленный, как всего лишь сбой на ровном и неотвратимом пути прогресса европейской культуры к мировому доминированию. Пираты были необразованы, бедны, маргинализованы – и посему (предполагалось) у них не могло быть настоящих идей или стремлений. Их рассматривают как малозначительные частицы, оторвавшиеся от магистральной истории в силу странного порыва или завихрения экзотической иррациональности. Тысячи обращений в веру Другого ничего не значат; столетия сопротивления европейско-христианской гегемонии ничего не значат. Ни один из прочитанных мной текстов по этой теме даже не упоминал о возможности преднамеренного действия и сопротивления, не говоря уже об идее «пиратской утопии». Идея о «позитивной тени» ислама – это категория ad hoc pro tern[42], выстроенная мной, чтобы попытаться понять загадку вероотступничества. Ни один историк (насколько я знаю) никогда не утверждал о связи между интеллектуальной исламофилией розенкрейцерства и Просвещения и необычным феноменом ренегатов. Никто никогда не рассматривал своё обращение в ислам как радикальную форму рантеризма или как средство сбежать от (и отомстить) цивилизации экономической и сексуальной нищеты – сбежать от самодовольного христианства, основанного на рабстве, подавлении и привилегиях элит. Отступничество ренегатов как самовыражение – массовое отступничество как классовое выражение – ренегаты как вид протопролетарского «авангарда»: концепций, подобных этой, нет за пределами этой книги, и я даже сомневаюсь, развивать ли их как нечто большее, чем причудливые гипотезы. «Авангард» потерпел неудачу, ренегаты исчезли, и их зарождавшаяся культура сопротивления улетучилась вместе с ними. Но их опыт не был бессмысленным, и они не заслуживают того, чтобы оставаться преданными забвению. Кто-то должен отдать честь их бунтарскому рвению и их «временной автономной зоне» на берегах реки Бу-Регрег в Марокко. Так пусть же эта книга послужит им памятником и этим позволит ренегатам снова войти в беспокойные сны цивилизации.