Глава III. Классификация кооперативов

1. Кооперативы как некапиталистические предприятия

Кооператив принципиально отличается от капиталистического предприятия не внешними, формальными признаками, а своей внутренней природой. Поэтому, чтобы решить вопрос, является ли кооперативом то или другое предприятие, нужно прежде всего выяснить, имеет ли данное предприятие капиталистический характер, и если оно имеет этот характер, то оно никоим образом не может быть признано кооперативом, как бы ни были велики черты его сходства с кооперативами.

Возьмем, например, общество взаимного кредита. По внешнему устройству оно очень близко к кредитному кооперативу. Общество взаимного кредита возникает для того, чтобы удовлетворить нужду в кредите его членов, совершенно подобно кооперативному кредитному товариществу. Обе организации носят одинаково демократический характер, и в обществе взаимного кредита, как и в кредитном товариществе, каждое лицо имеет один голос независимо от размера своего паевого взноса. Обе организации носят одинаково открытый характер; каждый может в них вступать с разрешения правления — число членов в них не ограничено.

Проф. Вигодзинский устанавливает три признака кооператива: 1) неограниченное число членов; 2) содействие промыслу или хозяйству членов; 3) общее предприятие. Всеми этими тремя признаками обладает общество взаимного кредита и, значит, должно быть признано кооперативом. Однако общества этого рода живут совершенно иной жизнью, чем кредитные кооперативы, не входят в союзы кооперативов и не имеют ничего общего с кооперативным движением. Как общее правило, эти общества и не называются кооперативами.

Чем же они отличаются от кооперативов? Тем, что они служат интересам не мелких трудовых производителей, а более зажиточных общественных классов. Это доказывается многими признаками, — прежде всего размером открываемого ими кредита, который уже не может быть назван мелким кредитом. Затем самый характер кредита иной: кредитный кооператив кредитует своих членов под их долговые расписки, а общество взаимного кредита учитывает векселя. Клиенты кредитного кооператива принадлежат к тем классам общества, которые не пользуются векселями, так как вообще не ведут коммерческих капиталистических операций. Напротив, общество взаимного кредита, учитывая векселя, содействует капиталистическим операциям своих членов. Затем, истинный кредитный кооператив не должен начислять дивидендов на паи — да и паев в нем не должно быть. Правда, кооператив должен оплачивать капитал, которым он пользуется, но он не ставит себе целью повышение этого дохода, а, наоборот, стремится свести вознаграждение капитала к возможному минимуму. Напротив, общество взаимного кредита всегда имеет паи и выдает на паи дивиденд, который нередко достигает столь же высоких размеров, как и дивиденд любой акционерной компании. И это неудивительно, ибо в то время как члены кредитного кооператива принадлежат к тем классам общества, которые не располагают свободным капиталом, члены общества взаимного кредита выходят из среды более или менее состоятельных общественных классов, получающих капиталистические доходы и потому, естественно, стремящихся оплачивать высоко и вложенный ими в общее дело паевой капитал.

Итак, различие общества взаимного кредита и кредитного кооператива заключается в том, что первое обслуживает более или менее состоятельные, капиталистические или полукапиталистические классы, а второй служит интересам некапиталистического класса «мелких» трудящихся производителей. Именно поэтому общество взаимного кредита и не может быть причислено к кооперативам.

Точно так же, как бы близко ни походил по внешним чертам своего устройства капиталистический картель на кооператив по сбыту, он не может быть признан кооперативной организацией, потому что членами его являются не мелкие трудящиеся производители, а капиталисты.

Конечно, отнюдь не обязательно, чтобы все члены кооператива принадлежали к трудящимся классам. Наоборот, почти неизбежно, чтобы в состав кооперативов входили и лица других общественных классов. Ведь кооперативы в большинстве случаев носят характер открытых организаций, в которых может принимать участие каждый желающий. Если в кооператив пожелает вступить лицо капиталистического класса, то кооператив не имеет никаких оснований противиться этому.

Возьмем, например, потребительское общество. В него может вступить каждый желающий, к какому бы общественному классу он ни принадлежал. Потребительское общество не имеет мотивов препятствовать богатым людям вступать в число его членов. Наоборот, оно только выигрывает, если его члены и покупатели обладают большими покупательными средствами. И фактически классовый состав членов потребительского общества обычно бывает весьма разнообразен. Правда, в потребительских кооперативах обычно преобладают члены из состава трудящихся классов, но наряду с ними входят и лица состоятельные, и даже богатые. Если последних обычно бывает очень мало, то лишь вследствие их нежелания вступать в члены организации, в которой они не нуждаются и которая им чужда по духу. Дело в том, что все устройство потребительского кооператива приспособлено к обслуживанию интересов не капиталистов, а лиц трудящихся классов. На это указывает скудная оплата паевого капитала, равное право голоса всех членов, независимо от числа паев, запрещение сосредоточения в руках одного лица более определенного числа паев, а главным образом — распределение выручки не по паям, а по забору. И потому участие отдельных лиц капиталистического класса в потребительском обществе не мешает последнему быть кооперативом.

Точно также в разнообразных кооперативах по сбыту и закупке сельскохозяйственных продуктов состав членов не может быть приурочен к какому-либо одному общественному классу. Не только крестьяне, но и помещики играют большую роль в сельскохозяйственной кооперации, а в некоторых странах наблюдается даже, что сельскохозяйственная кооперация развивается под непосредственным руководством и преобладающим влиянием помещичьего класса. Тем не менее это кооперативы, а не капиталистические компании, ибо таково их внутреннее строение.

Возьмем, например, маслодельную артель. Она не имеет никаких поводов отказывать в приеме в число своих членов лицам помещичьего класса. Наоборот, чем больше поставщиков молока примыкает к артели, тем сильнее она себя чувствует. Что же делает кооперативом маслодельную артель, в состав которой входят как крестьяне, так и помещики? То, что внутреннее устройство маслодельной артели не капиталистическое. Это видно из низкой оплаты паевого капитала, равного права голоса всех членов, и главное — из распределения выручки не по паям, а по молоку. Эти черты устройства маслодельной артели свидетельствуют, что она служит интересам не капиталистов, а тех, кто собственным трудом производит молоко, и вот почему артель является кооперативом, сколько бы помещиков ни принимало в ней участия.

То же можно сказать и о кредитном кооперативе, служащем интересам мелких заемщиков и отнюдь не утрачивающем этого своего характера от того, что в члены его входят лица состоятельные.

Итак, некапиталистический характер кооператива нужно понимать не в том смысле, чтобы в кооперативы не могли входить лица капиталистических классов, а в том, что кооперативы по своему внутреннему устройству приспособлены к обслуживанию интересов не капитала, а трудящихся классов. Лица капиталистического класса, входящие в состав кооператива, приравниваются последним к остальным его членам, и кооператив, таким образом, не утрачивает своего демократического характера.

2. Классификация кооперативов как хозяйственных предприятий

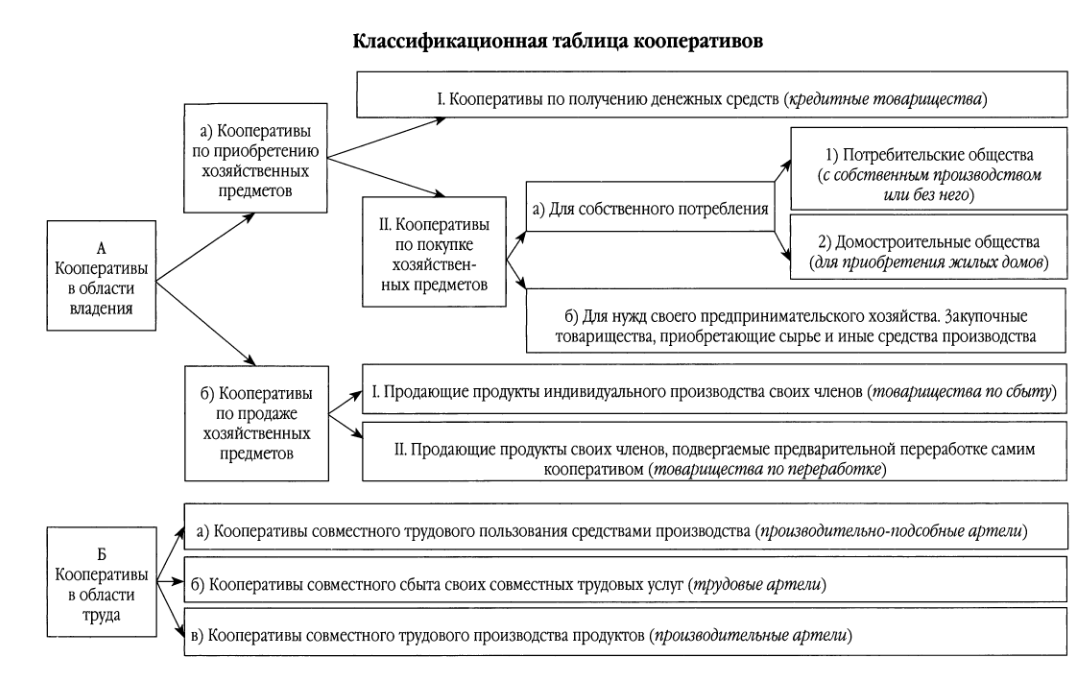

Переходя к классификации кооперативов, нужно прежде всего отметить, что кооперативная организация может преследовать двоякого рода цели: 1) объединение тех или иных лиц для общего владения предприятием и 2) объединение тех или иных лиц в области труда. Таким образом, мы приходим к основному делению кооперативов на два рода: 1) кооперативы в области владения и 2) кооперативы в области труда. Кооперативы первого рода ставят себе цели более простые и несложные, чем вторые.

Дальнейшие подразделения кооперативов видны из нижеследующей таблицы.

Таким образом, можно различить следующие 9 основных видов кооперации:

1. Кредитные кооперативы.

2. Потребительские общества.

3. Домостроительные общества.

4. Закупочные товарищества.

5. Товарищества по сбыту.

6. Товарищества по переработке.

7. Производительно-подсобные артели.

8. Трудовые артели.

9. Производительные артели.

Эти виды кооперативов расположены по порядку возрастающей сложности их функций. Наибольшей простотой отличаются кредитные кооперативы, задача которых сводится к распределению между членами денег, получаемых ими путем кредита со стороны, под ответственностью всех членов кооператива. Организации этого рода так несложны и требуют так мало кооперативного сознания и делового умения, что легко удаются даже в самых отсталых странах. Потребительские общества также преследуют очень простые задачи совместной закупки предметов потребления, но уже требуют более сложного предприятия и значительной степени торгового умения. Домостроительные общества представляют гораздо более трудностей для своего осуществления, так как они предполагают и более значительную затрату средств (постройка дома) и связывают на долгий срок в одно хозяйственное целое всех участников кооператива (погашение основного капитала, вложенного в дом). Закупочные товарищества также труднее осуществимы, чем потребительские общества, ибо интересы потребителей легче могут быть приведены к взаимному согласованию, чем интересы конкурирующих друг с другом производителей.

Все эти четыре вида кооперативов ставят себе задачей приобретение хозяйственных предметов. А так как покупка по самой природе менового хозяйства является операцией гораздо легче осуществимой, чем продажа, то названные кооперативы вообще легче осуществимы, чем вторая группа кооперативов в области владения — кооперативы по сбыту. Кооперативы этого последнего рода, естественно, распадаются на два подразделения: кооперативы по сбыту продуктов индивидуального производства своих членов и товарищества по переработке, сбывающие продукты своих членов в переработанном виде. Товарищества по переработке преследуют более сложные задачи, чем простые товарищества по сбыту, так как, кроме сбыта, они организуют также и переработку продуктов.

Наиболее сложные задачи преследуют кооперативы в области труда. По степени сложности своих функций кооперативы этого рода распадаются на три вида. Производительно-подсобной артелью является такой кооператив, члены которого работают порознь, но сообща владеют и пользуются некоторыми средствами производства. Примерами таких производительно-подсобных артелей в кустарной промышленности являются артельные горны, кузни, парни, а в сельском хозяйстве — артельное пользование молотилками и другими сельскохозяйственными машинами. Трудовой артелью является группа рабочих, сообща продающих свой труд и сообща исполняющих трудовые процессы. С этим обычно соединяется и общее владение некоторыми средствами производства. Типом таких трудовых артелей являются строительные артели или артели газетчиков, грузчиков, носильщиков, грабарей18 и т.п. Наконец, производительной артелью является группа лиц, совместно владеющих средствами производства, вместе участвующих в производстве и совместно владеющих изготовленным продуктом. Очевидно, производительная артель образует собой наиболее сложный вид кооператива, так как она является и кооперативом по покупке (средств производства), и кооперативом по производству, и кооперативом по сбыту.

3. Важность правильной классификации кооперативов

До какой степени важна стройная и соответствующая внутренней природе каждого вида кооперативов общая классификация их, видно из тех недоразумений, к которым приводит отсутствие такой общепринятой классификации. Так, например, на первом Всероссийском кооперативном съезде маслодельные артели были отнесены съездом в одну секцию с производительными артелями и рассматривались съездом как одно из подразделений производительных артелей. Маслодельные артели представляют собой один из наиболее успешных кооперативов. Таким образом, создалось представление, что и производительные артели способны к таким же быстрым успехам. Между тем на самом деле производительные артели являются самым неудачным членом кооперативной семьи и влачат в общем очень жалкое существование по причинам, которые будут выяснены ниже. Отнесение маслодельных артелей к числу производительных артелей совершенно искажало, таким образом, действительное положение дел.

К какому же виду кооперативов должны быть отнесены маслодельные артели? Производство в маслодельной артели выполняется при помощи наемного труда и ничего кооперативного в себе не заключает, так как участвующие в производстве рабочие не состоят членами кооператива. Кооперативное начало маслодельной артели заключается в том, что ее хозяевами являются мелкие производители молока,' которые как молочные производители опять-таки ведут хозяйство единолично, некооперативным образом, и вступают в кооперативную связь лишь в сфере сбыта молока, перерабатывая его рабочими, не состоящими членами кооператива.

Переработка молока в масло при помощи наемного труда не есть кооперативная организация труда; но объединение производителей молока в одну группу для улучшения условий сбыта их молока является кооперативной организацией. В каком виде сбывается молоко объединившихся производителей его — в виде ли просто молока или в переработанном виде, в виде масла, — это принципиального значения не имеет, и маслодельная артель принципиально является кооперативом по сбыту, а именно товариществом по переработке, но отнюдь не кооперативом по производству, ибо в таком кооперативе участники труда производства (в данном случае — рабочие маслодельной артели) должны быть кооперативно связаны между собой.

Вот если бы рабочие маслодельной артели были хозяевами ее, сами приобретали молоко и за свой счет продавали его на рынке, это был бы трудовой производительный кооператив. Таких маслодельных артелей мы не знаем по понятным причинам, на которых мы останавливаться теперь не будем, но такие артели мыслимы, и на это следует указать, чтобы сделать вполне ясным отличие трудового производительного кооператива от кооператива только в сфере владения.

Дело по существу очень просто, хотя и вызывает недоразумения. Поэтому поясним еще в двух словах, почему маслодельная артель не есть трудовой производительный кооператив.

Процесс производства масла слагается из двух ступеней — производства молока и переработки молока в масло. Молоко производится хозяевами артели не кооперативным способом, а единолично, каждым за свой счет. Масло производится также не кооперативным трудом, а при помощи наемных рабочих, не принадлежащих к кооперативу. Значит, в области труда производства ни на какой его ступени кооператива в данном случае нет. Иными словами, маслодельная артель не есть трудовой производительный кооператив, а только особый вид кооператива по сбыту, товарищество по переработке, подобно тому как мастерская потребительского общества не есть трудовой производительный кооператив, а только дополнительная организация закупочного кооператива.

И не только русские кооператоры не замечают принципиального различия товариществ по переработке и производительных артелей. Ту же ошибку делают и многие теоретики кооперации на Западе. Так, например, проф. Вигодзинский в своем известном курсе «Das Genossenschaftswesen in Deutschland» относит товарищества по переработке к группе производительных кооперативов, которые делятся им на частичные и полные. Частичные производительные кооперативы выполняют на кооперативных началах только часть того или иного производительного процесса. Так, например, маслодельная артель, которую Вигодзинский относит к частичным производительным кооперативам, перерабатывает в кооперативном предприятии молоко в масло, но само молоко добывается вне кооперативного предприятия. Напротив, полные производительные кооперативы организуют кооперативным образом весь процесс производства с начала до конца.

В данном случае Вигодзинский обнаруживает прямо-таки поразительное непонимание особенностей различного вида кооперативов. Он думает, что товарищество по переработке есть та же производительная артель, только идущая не столь далеко, «менее радикальная», как он выражается, чем эта последняя. Нетрудно показать, однако, до какой степени несостоятельно такое понимание.

Возьмем производительную артель, хотя бы сапожников, и сравним ее с маслодельной артелью. В артели сапожников производителями являются сами сапожники, непосредственно своим трудом участвующие в производстве. Наемного труда не существует, собственниками сапог являются те самые лица, которые их произвели. Напротив, в маслодельной артели масло принадлежит отнюдь не тем рабочим, которые его произвели. Масло принадлежит поставщикам молока, не принимавшим ровно никакого участия своим трудом в переработке молока в масло.

А между тем, с точки зрения Вигодзинского, сапожная артель и маслодельная артель должны быть признаны кооперативами одного рода — частичным производительным кооперативом. Ведь и сапожная артель подобно маслодельной артели не выполняет в своем предприятии всего процесса производства сапог: она покупает кожу на стороне и только перерабатывает эту кожу в сапоги совершенно так же, как маслодельная артель только перерабатывает в своем предприятии молоко, а получает его от индивидуальных производителей.

В сущности Вигодзинский должен признавать все производительные артели частичными производительными кооперативами, ибо ни в одной из них процесс производства не ведется с начала до самого конца в том же предприятии, все они покупают сырой материал и иные средства производства на стороне и, следовательно, выполняют только частичные операции производства.

С точки зрения Вигодзинского, не было бы никакого различия между двумя маслодельными кооперативами следующих типов: в одном переработка масла велась бы наемным трудом, а предприятие принадлежало бы поставщикам молока, в другом же переработка масла велась бы маслодельными рабочими, которые за свой счет покупали бы молоко на стороне, а предприятие принадлежало бы маслодельным рабочим. И тот и другой кооператив Вигодзинский должен принять в равной мере частичным производительным кооперативом.

Однако не требует никаких доказательств, что маслодельные кооперативы двух названных типов глубочайшим образом отличались бы друг от друга; это видно уже из того, что маслодельные кооперативы первого типа удивительно преуспевают и в некоторых странах уже почти уничтожили в области маслоделия капиталистические предприятия, между тем как маслодельные кооперативы второго типа совершенно отсутствуют.

Легко понять, какая невероятная путаница возникнет, если, говоря об успехах маслодельной артели, мы не будем различать, о какой именно артели идет речь — о той, при которой масло принадлежит поставщикам молока, или о той, при которой масло принадлежит маслодельным рабочим. Первая артель действительно делает быстрые успехи, что же касается до второй, то она не только не преуспевает, но до сих пор еще и не возникла.

И если, как заявляет Вигодзинский, успехи полных производительных кооперативов «равняются в Германии нулю», то дело тут совсем не в том, что «полные» производительные кооперативы идут дальше в своих производительных операциях, чем «частичные», а в том, что преуспевающие частичные производительные кооперативы организованы совершенно иначе и имеют совершенно иную внутреннюю природу, чем «полные» кооперативы. Успехи маслодельной артели, организованной по типу «полного» производительного кооператива (т.е. без наемных рабочих), также «равны нулю».

Такая путаница понятий у лучших теоретиков кооперации нагляднее всего свидетельствует о несовершенстве современной кооперативной теории. Нередко делают и другую ошибку в классификации кооперативов: смешивают производительную артель с фабрикой потребительского общества. Совершенно ясно, что эти хозяйственные организации имеют различную структуру: в производительной артели нет наемного труда, а на фабрике потребительского общества работают наемные рабочие. Тем не менее и то, и другое производство сплошь и рядом фигурируют и в кооперативной литературе, и в официальной кооперативной статистике (что еще хуже) под общей рубрикой «производительная кооперация».

И опять-таки в этом смешении виновны видные кооперативные деятели. Так, например, на съезде германского Всеобщего союза в Баден-Бадене в 1901 г. между представителем союза Крюгером и одним из вождей пролетарского кооперативного движения фон Эльмом19 завязалась полемика, основанная на неправильном употреблении термина «производительная ассоциация». А именно: Крюгер, возражая против стремления пролетарских потребительских обществ основать собственное производство, указал на неосуществимость производительной ассоциации (артели). В свою очередь фон Эльм, ссылаясь на успехи собственного производства потребительских обществ, стал защищать производительные ассоциации, апеллируя к памяти отца германской кооперации Шульце, который признал производительные ассоциации «венцом кооперации». И Крюгер, и фон Эльм не сознавали, что между производительной ассоциацией и собственным производством потребительского общества нет ничего общего и что Шульце, говоря о производительной ассоциации, никогда не имел в виду собственного производства потребительских обществ.

4. Формы кооперативного движения

Кооперативное движение есть общественное движение, имеющее своей непосредственной целью создание разного рода кооперативов, классификация которых дана выше. Кооперативное движение имеет такой же классовый характер, как и другие великие социальные движения нашего времени.

Так как кооперативы являются одной из форм самозащиты трудящихся классов от неблагоприятных для них условий капиталистического хозяйства, то естественно, что кооперативное движение возможно и исторически существовало и существует только в среде трудящихся классов. Соответственно этому можно различать кооперативное движение среди пролетариата, крестьянства и промежуточного класса мелкой буржуазии.

Что касается пролетариата, то для него открыты преимущественно нижеследующие кооперативы: потребительские общества, домостроительные кооперативы, трудовые и производительные артели. По причинам, которые будут выяснены ниже, производительные артели не могут достигнуть больших успехов в современном хозяйстве. Трудовые артели более жизнеспособны, но и они играют сравнительно незначительную роль в системе современного хозяйства. Домостроительные кооперативы уже гораздо важнее, но главнейшим пролетарским кооперативом являются потребительские общества, составляющие вместе с тем важнейший вид кооперативов.

Легко понять, что все кооперативы по сбыту продуктов и закупке средств производства не существуют для наемных рабочих, не ведущих самостоятельного производства. Кредитные кооперативы также имеют в виду преимущественно самостоятельного производителя, ибо совершают операции преимущественно производительного, а не потребительского кредита. Таким образом, и кредитные кооперативы существуют не для пролетария.

Для мелких самостоятельных производителей открыты все роды кооперативов, а некоторые из последних и имеют в виду только самостоятельных производителей. Мелкое производство существует как в области сельского хозяйства, так и в промышленности. Однако сельскохозяйственная кооперация по причинам, которые будут выяснены ниже, далеко превосходит по своему значению промышленную кооперацию, и из трех основных ветвей кооперативного движения — пролетарского, крестьянского и мелкобуржуазного — наибольшего развития достигли две первые ветви.

Что касается мелкобуржуазной кооперации, то она имеет своеобразный характер, соответственно своеобразному классовому характеру мелкой буржуазии. К мелкой буржуазии можно причислить частью многие категории служащих — мелких чиновников, представителей либеральных профессий и т.д., частью мелких предпринимателей, которые получают доход из двойственного источника: из своего труда и из своего капитала, иначе говоря, из эксплуатации чужого труда. Поскольку мелкий предприниматель является представителем трудового элемента, постольку он может быть истинным кооператором; но поскольку мелкий предприниматель является капиталистом, постольку он чужд кооперации. И потому кооперация в среде мелкой буржуазии есть не полная, но капиталистически перерожденная кооперация, легко превращающаяся в чисто капиталистические товарищества и союзы, не имеющие с кооперацией ничего общего. Эти три основные ветви кооперативного движения — пролетарская, крестьянская и мелкобуржуазная кооперация — и будут рассмотрены нами в последующем изложении особо.