ГЛАВА XI. Полный круг

Об исторических основаниях индигенной критики

Кажется, мы прошли уже долгий путь, начав эту книгу с рассказа о Кондиаронке, государственном деятеле племени вендат, и о критике европейской цивилизации, сформулированной коренными жителями Северной Америки в XVII веке. Теперь пришло время замкнуть круг. Вспомним, что в XVIII веке индигенная критика — и поставленные ею глубокие вопросы о деньгах, вере, наследственной власти, правах женщин и личных свободах — оказала огромное влияние на ключевых деятелей французского Просвещения, но также вызвала ответную реакцию со стороны европейских мыслителей, создавших эволюционную схему истории человечества, которая и по сей день остается в общих чертах неизменной. Изображая историю как процесс материального прогресса, эта схема превращает туземных критиков в невинных детей природы, чьи представления о свободе были всего лишь побочным эффектом их примитивного образа жизни и не могли предложить серьезного вызова современной социальной мысли (которая всё чаще стала означать только европейскую мысль)[746].

В реальности же мы не так далеко ушли от этой отправной точки, поскольку те мифы, с которыми мы боремся на протяжении всей книги (об обществах охотников-собирателей, последствиях перехода к сельскому хозяйству, появлении городов и государств), были сформулированы именно в тот период. Их появление связано с именами Анна Робера Тюрго и Адама Смита и представляет собой реакцию на индигенную критику. Конечно, идея о том, что человеческие общества эволюционируют с течением времени, не была изобретением XVIII века и не является исключительно европейской[747]. Новизна нарратива мировой истории, предложенного европейскими авторами, заключалась в другом. Во-первых, они настаивали на том, что человеческие общества необходимо классифицировать в зависимости от того, каким образом они добывают пищу (подобный шаг позволяет видеть появление сельского хозяйства как переломный момент истории человечества). Во-вторых, они исходили из того, что общества, становясь крупнее, неизменно усложняются; «сложность», в свою очередь, предполагает не только бóльшую дифференциацию функций, но и создание иерархии и вертикали власти.

Европейская ответная реакция была настолько эффективной, что многие поколения философов, историков, социальных исследователей и вообще почти все, кто так или иначе интересовался историей человечества, были уверены в том, что понимают, с чего всё началось и куда всё движется. Согласно этой схеме, всё началось с коллекции воображаемых крошечных племен охотников-собирателей и заканчивается нынешним собранием капиталистических национальных государств (или тем, что должно прийти им на смену). Всё, что происходило в промежутке между двумя этими точками, можно считать интересным — в основном постольку, поскольку это укладывается в изначальную схему развития человечества, где все движутся по одному пути. Как мы выяснили, одним из следствий такого взгляда на историю стало то, что огромные пласты человеческого прошлого выпали из поля зрения исследователей (если не считать небольшого числа ученых, которые редко удосуживались объяснить друг другу, а тем более широкой публике, какие выводы следуют из их исследований).

С 1980-х годов для социальных теоретиков стало обычным делом утверждать, что мы живем в эпоху «постмодерна», с характерным для нее подозрительным отношением к метанарративам. Подобные утверждения часто используются в качестве оправдания для гиперспециализации: любая попытка выйти за пределы своей области исследования и сравнить полученные результаты с результатами коллег из других областей воспринимается как стремление навязать единый империалистический способ видения истории. Именно по этой причине «идея прогресса» обычно преподносится как яркий пример того, как мы больше не думаем об истории и обществе. Но такие заявления странны, потому что большинство людей, утверждающих подобное, продолжают мыслить в эволюционных категориях. Можно даже сказать, что мыслители, пытающиеся объединить результаты исследований специалистов из различных областей и создать единый нарратив человеческой истории, так до конца и не отказались от библейских представлений о райском саде, грехопадении человека и вытекающей отсюда неизбежности господства одних людей над другими. Ослепленные этой якобы очевидной историей развития человеческого общества, они не видят и половины того, что предстает нашему взору сейчас.

Как следствие, исследователи, заявляющие о своей приверженности идеалам свободы, демократии и прав женщин, по-прежнему продолжают называть «темными веками» относительно свободные и демократические периоды, когда женщины были в более равном положении с мужчинами. Аналогичным образом термин «цивилизация», как мы уже увидели, по-прежнему в основном используется для описания обществ, в которых присутствуют авторитарные правители, имперские завоевания и рабский труд. Когда же исследователи сталкиваются с неоспоримыми примерами крупных и продвинутых в материальном отношении обществ, где не было подобных институтов и явлений (вспомним древний Теотиуакан и Кносс), то обычно всплескивают руками и заявляют: «Бог его знает, что там на самом деле происходило». Есть и другой вариант: можно начать доказывать, что тронный зал Озимандия{95} где-то поблизости, просто мы пока не нашли его.

Раздел, в котором мы разбираем аргументы Джеймса Скотта, касающиеся последних пяти тысяч лет истории человечества, и задаемся вопросом: действительно ли наш мир неизбежно должен был стать таким, какой он есть сейчас?

Скептически настроенный читатель может возразить: возможно, большая часть истории человечества действительно протекала гораздо сложнее, чем мы привыкли думать, но ведь важно именно то, к чему всё пришло. Как минимум последние две тысячи лет большая часть населения планеты жила под властью царей и императоров. Даже в тех местах, где монархий не существовало (например, на значительной части Африки и Океании), мы обнаруживаем (как минимум) широкое распространение патриархата и других форм насильственного угнетения. Если такие институты возникают, то избавиться от них оказывается очень непросто. Наш воображаемый скептик может продолжить свое возражение: всё, что вы утверждаете, — то, что неизбежно должно было произойти, в итоге произошло, просто не так быстро. Но это ведь не меняет сути дела и не делает неизбежное менее неизбежным.

То же самое и с сельским хозяйством. Скептик может возразить: возможно, всё не изменилось в одночасье с его появлением, но это событие ведь заложило основу для будущих систем господства? Разве их возникновение не было всего лишь вопросом времени? Разве сама возможность накопления значительных излишков зерна не была ловушкой? Разве не было неизбежно, что рано или поздно какой-нибудь воинственный правитель вроде египетского Нармера начал бы накапливать запасы ресурсов, чтобы обеспечить лояльность своих приспешников? И как только он это сделал, всё было предрешено. Вскоре быстро возникли конкурирующие царства и империи. Некоторые из них нашли ресурсы для экспансии. Они начали требовать от своих подданных производить всё больше и больше зерна; при этом число подданных становилось всё больше и больше, даже если число свободных людей оставалось неизменным. Опять же, разве это не было всего лишь вопросом времени, когда одно из этих царств (или небольшая их группа) изобретет успешную формулу завоевания мира — правильную комбинацию ружей, микробов и стали — и навяжет свою волю всему остальному миру. Разве не так?

Джеймс Скотт — известный политический исследователь, посвятивший значительную часть своей карьеры изучению роли государств (и тех, кому удалось избежать их цепких объятий) в истории человечества, — предлагает убедительное описание того, как работает эта аграрная ловушка. Неолит, по его мнению, начался с появлением приливно-отливного земледелия, которое не требовало особых усилий и способствовало перераспределению ресурсов; самые многочисленные группы селились в дельтах рек, но при этом первые города на Ближнем Востоке (Скотт в основном говорит об этом регионе, а также о Китае) появились в верховьях рек, в районах, где особенно большое внимание уделялось выращиванию зерновых (пшеницы, ячменя и проса) и был ограничен доступ к другим источникам пропитания. Ключ к важности зерна, отмечает Скотт, заключается в том, что оно могло долго храниться, было портативным, легко делимым и количественно измеряемым, и, следовательно, было идеальным ресурсом для того, чтобы служить основой для налогообложения. Кроме того, зерновые, растущие (в отличие от некоторых клубневых или бобовых) над поверхностью земли, хорошо заметны и их легко присваивать. Зерновые культуры не стали причиной возникновения экстрактивных государств, но они, безусловно, как нельзя лучше отвечали их фискальным требованиям[748].

Подобно деньгам, зерно пугающим образом способно уравнивать людей. Какой бы ни была причина господства зерновых в каждом конкретном регионе (например, в Египте это в основном было связано с изменениями в ритуалах, которые проводились в честь мертвых), как только эти культуры начинают доминировать, появление постоянных царств становится неизбежным. Однако Скотт также отмечает, что по этой причине на протяжении большей части истории «зерновые государства» сами попадали в ловушку и были вынуждены ограничиваться районами, благоприятствующими интенсивному земледелию, а окружающие нагорья и болота в значительной степени оставались вне зоны их досягаемости[749]. Более того, зерновые царства, даже оставаясь в этих пределах, были хрупкими и могли в любой момент рухнуть из-за перенаселения, истощения земель и эндемических заболеваний, которые неизменно вспыхивают в том случае, если в одном месте оказывается слишком много людей, одомашненных животных и паразитов.

Однако основное внимание Скотт уделяет вовсе не государствам, а «варварам» — так он называет все те группы, окружавшие небольшие островки авторитарно-бюрократического управления и находившиеся с ними в симбиотических отношениях: некое постоянно меняющееся сочетание набегов, торговли и взаимного избегания. Говоря о горных народах Юго-Восточной Азии, Скотт отмечает, что некоторые из этих «варваров», по сути, стали анархистами: они организовали свою жизнь в явной оппозиции к обществам долин и всячески стремились предотвратить появление классовой стратификации в своей собственной среде. Как мы видели, такой сознательный отказ от бюрократических ценностей — еще один пример культурного схизмогенеза — мог также привести к возникновению «героических обществ» — беспорядочной мешанине мелких князьков, чье превосходство основывалось на драматических состязаниях в войне, пиршествах, хвастовстве, дуэлях, играх, дарообмене и жертвоприношениях. Скорее всего, монархия зародилась именно так, на периферии городской бюрократической системы.

Но вернемся к Скотту. Варварские монархии представляли собой небольшие политии. Если они проводили экспансии (как делали Аларих, Аттила, Чингисхан и Тамерлан), то продолжалось это недолго. На протяжении большей части истории зерновые государства и варвары оставались «темными близнецами», связанными друг с другом в неразрешимом напряжении, поскольку ни один из них не мог вырываться за пределы своей экологической ниши. Если государствам удавалось взять верх, то они становились центрами работорговли и точками притяжения для наемников. Если же верх брали варвары, то дань начинала стекаться к самому опасному из военачальников. Иногда кому-то из мелких князьков удавалось создать коалицию и взять под свой контроль города. В таком случае он либо разрушал их, либо (что случалось чаще) пытался ими управлять. В последнем случае правитель и его приближенные неизбежно превращались в новый правящий класс. Как гласит монгольская пословица, «можно завоевать царство, сидя в седле, но нужно слезть с коня, чтобы им управлять».

Скотт, однако, не делает никаких конкретных выводов. Скорее, он просто замечает, что период примерно с 3000 по 1600 год н. э. был довольно тяжелым временем для земледельцев, в то время как варвары переживали настоящий золотой век, пользуясь всеми преимуществами проживания рядом с династическими государствами и империями (роскошные условия для набегов и грабежей), ведя при этом довольно расслабленный образ жизни. И, как правило, по крайней мере часть тех, кто страдал от власти государств, могла вступить в их ряды. По словам Скотта, именно так на протяжении большей части истории и выглядели народные восстания: недовольные подданные сбегали от правителя к жившим по соседству варварам. Переводя на наши термины, можно сказать так: аграрные царства в целом лишили своих подданных свободы не подчиняться приказам, но лишить их свободы перемещения оказалось гораздо сложнее. Империи были исключением из правил и существовали недолго. Даже самые могущественные из них (Римская империя, империя Хань, империя Мин, империя инков) не могли контролировать потоки людей, которые проникали на подвластные им территории и покидали их. Еще примерно полтысячелетия назад значительная часть населения нашей планеты либо жила вне зоны досягаемости сборщиков налогов, либо имела возможность относительно легко сбежать от них[750].

Очевидно, что сейчас мы живем в совершенно ином мире. Что-то пошло не так — по крайней мере, если смотреть с точки зрения варваров. Но сам факт того, что на протяжении столь долгого времени люди жили совсем не так, как мы живем сейчас, подводит нас к еще одному важному вопросу. Действительно ли появление современной формы политической власти, которая представляет собой особый сплав территориального суверенитета, развитого административного аппарата и конкурентной политической сферы, было неизбежным итогом развития человечества? Действительно ли это была необходимая кульминация человеческой истории?

Одна из проблем эволюционизма заключается в том, что он берет образы жизни, развивавшиеся в симбиотических отношениях друг с другом, и реорганизует их в отдельные этапы человеческой истории. К концу XIX века стало ясно, что предложенная Тюрго и другими авторами схема (охота, скотоводство, сельское хозяйство и, наконец, индустриальная цивилизация) на самом деле не работает. В то же время после публикации работ Дарвина за эволюционизмом закрепился статус единственного научного подхода к изучению истории — по крайней мере, единственного, к которому серьезно относились в университетах. Поэтому начался поиск более работоспособных категорий. В работе «Древнее общество» (1877) Льюис Генри Морган предложил ряд шагов от «дикости» через «варварство» к «цивилизации». Его схема получила широкое распространение в антропологии, которая возникла примерно в тот же период. В то же самое время марксисты изучали, какие формы господства существуют и как происходит переход от первобытного коммунизма к рабству, от рабства к феодализму, от феодализма к капитализму, за которым должен был последовать социализм (а затем и коммунизм). Все эти подходы были в принципе неработоспособны, и в конце концов от них тоже пришлось отказаться.

Начиная с 1950-х годов неоэволюционистская теория попыталась предложить обновленную версию старой эволюционистской схемы. Основным критерием для неоэволюционистов было то, насколько эффективно человеческие общества добывают ресурсы из окружающей среды[751]. Как мы увидели, сегодня ни один исследователь в полной мере не поддерживает этот подход. Более того, написаны целые тома, авторы которых критически разбирают построения неоэволюционистов и указывают на многочисленные исключения из выведенных ими правил. Когда речь заходит об эволюционистских схемах, современные антропологи и археологи обычно дают стандартную реакцию, что всё это «в прошлом» и что они «пошли дальше». Но если наши области знания и продвинулись вперед, то, похоже, без создания какого-либо альтернативного видения, в результате чего почти любой, кто не является антропологом, склонен возвращаться к старой схеме, когда необходимо подумать или написать о ходе мировой истории в большом масштабе. По этой причине было бы полезно резюмировать здесь основную последовательность старой схемы:

Группы (bands): самая низшая, простейшая ступень развития. К ней относят охотников-собирателей (например,!кунг или хадза), которые предположительно живут небольшими мобильными группами по двадцать-сорок человек без каких-либо формальных политических ролей и с минимальным разделением труда. Такие общества фактически считаются эгалитарными по умолчанию.

Племена (tribes): к этой категории относят нуэров, даяки, каяпо и другие подобные общества. Людей, живущих в племенах, обычно называют «садоводами»: подразумевается, что они выращивают растения, но не занимаются ирригацией и не используют тяжелый инвентарь вроде плугов. В их обществах царит эгалитаризм — по крайней мере, между людьми одного возраста и гендера. Вожди племен обладают лишь неформальной властью и не могут ни к чему принуждать своих соплеменников. Племена обычно организованы в сложные родовые или тотемические клановые структуры, столь любимые антропологами. С экономической точки зрения важнейшую роль в них играют «бигмены» (вспомним Меланезию), ответственные за создание добровольных коалиций жертвователей на проведение ритуалов и праздников. Как правило, ритуальная и ремесленная специализация ограничена и предполагает лишь частичную занятость. По численности племена превосходят группы, но живут они обычно в поселениях примерно одинакового размера и значения.

Вождества (chiefdoms): если в племенном обществе все кланы равны, то в вождествах системы родства становятся основой для иерархии, где есть аристократы, простолюдины и рабы. К вождествам обычно относят шиллук, натчез и калуса, а также полинезийские царства, или общества Древней Галлии. Интенсификация производства приводит к образованию значительного излишка и появлению классов профессиональных ремесленников и специалистов в области ритуалов, а также семей вождей. В поселениях вождеств есть как минимум один уровень иерархии (резиденция вождя и все остальные жилища), а главная экономическая функция вождя заключается в перераспределении ресурсов: сначала он собирает их, часто силой, а затем раздает, обычно во время театрализованных празднеств.

Государства (states): как уже отмечалось выше, государства обычно характеризуются интенсивным выращиванием зерновых, законной монополией на применение силы, наличием профессионального административного аппарата и сложным разделением труда.

Как отмечали многие антропологи XX века, эта схема не работает. Похоже, что «бигмены» — это почти исключительно меланезийское явление. «Индейские вожди» (Джеронимо или Сидящий Бык) на самом деле были старостами племен, и их роль сильно отличалась от той, что играли бигмены в обществах Папуа — Новой Гвинеи. Как мы уже отмечали, большинство «вождей» в этой неоэволюционистской схеме подозрительно напоминают привычных нам «царей»: они вполне могли жить в замках, носить мантии из горностая, иметь придворных шутов, сотни жен и евнухов при гареме. Однако мало кто из них занимался перераспределением ресурсов — по крайней мере, на постоянной основе.

Оказавшись под шквалом критики, эволюционисты не стали полностью отказываться от своей схемы, а лишь слегка подкорректировали ее. Они допустили, что вождества могут вести себя более агрессивно, но всё равно настаивали на их принципиальном отличии от государств. Более того, неоэволюционисты предложили делать вождества на «простые» и «сложные». В «простых» вождествах вождь — это всего лишь именитый бигмен, который работает так же, как и все остальные, и у которого практически нет административного аппарата. В «сложных» вождествах в распоряжении у вождя есть как минимум два уровня административных работников, то есть появляется классовая структура. Наконец, жизнь вождеств «циклична». Вожди всё время (и часто довольно методично) пытаются сколотить небольшие империи, завоевав или подчинив своих конкурентов, чтобы достигнуть нового этапа развития (которое характеризуется наличием трех уровней административной иерархии) или даже основать государство. Некоторым амбициозным вождям это удается, но большинство терпит неудачу: их экспансия сталкивается с непреодолимыми экологическими и социальными преградами и вызывает недовольство подданных. В результате вся кое-как слепленная конструкция рушится, давая возможность какому-нибудь другому начинающему монарху снова попытаться завоевать мир — или, по крайней мере, ту часть мира, которую он сочтет достойной завоевания.

В академических кругах сложилось довольно странное и противоречивое отношение к использованию подобных схем. Большинство культурных антропологов считают эволюционизм причудливым пережитком из прошлого своей дисциплины и не воспринимают его всерьез. В это же время большинство археологов продолжают использовать термины «племя», «вождество» и «государство» за неимением терминологической альтернативы. Однако большинство неспециалистов продолжают мыслить в эволюционистских категориях, не подвергая их сомнению. Мы посвятили значительную часть этой книги объяснению того, насколько обманчива эта схема. Сколько бы мы ни критиковали эволюционизм, он никогда не исчезает, потому что нам трудно помыслить историю нетелеологически. Иначе говоря, нам трудно отказаться от идеи о том, что текущее состояние человечества является неизбежным результатом исторического развития.

Один из самых загадочных моментов человеческой жизни заключается в том, что мы практически не можем предугадать, что будет в будущем, но когда оно наступает, нам трудно представить, что всё могло быть по-другому. Можно сказать, что подлинное историческое событие имеет две характерные особенности: его нельзя предугадать заранее, при этом оно случается лишь однажды. Нельзя снова устроить битву при Гавгамелах, чтобы выяснить, что произошло бы в случае победы Дария. Мы можем спекулировать на тему того, что бы произошло, если бы Александра поразила шальная стрела или если бы государств Птолемеев и Селевкидов никогда не существовало, но это будут лишь пустые размышления. Такие размышления могут навести нас на важные вопросы (например, о том, насколько один человек может изменить историю к лучшему), но дать на них окончательный ответ не получится.

Лучшее, что мы можем сделать, когда сталкиваемся с уникальными историческими событиями или конфигурациями вроде персидской или эллинистической империи, — это попробовать провести сравнение. Как минимум, это поможет нам представить, какие вещи могут происходить, как максимум — получить представление об исторических закономерностях, то есть о том, как одни события, возможно, последуют за другими. Проблема в том, что начиная со времен испанского вторжения в Северную и Южную Америку и последовавшего за этим появления европейских колониальных империй мы фактически лишены возможности проводить сравнения, поскольку с этого момента появляется единая глобальная политико-экономическая система. Если мы захотим, например, выяснить, существует ли обязательная взаимосвязь между возникновением национальных государств, промышленного капитализма и психиатрических клиник, или это всё отдельные явления, которые случайно появились в одной части света, то мы бы не смогли это сделать[752]. Все эти три явления возникли в тот момент, когда уже существовала единая глобальная система, и нет других планет, с которыми мы могли бы себя сравнить.

Можно было бы возразить (как многие делают), что так обстояли дела на протяжении большей части истории человечества. Евразия и Африка с древнейших времен были взаимосвязаны и образовывали единую систему. Люди, предметы и идеи действительно перемещались по Индийскому океану и по Шелковому пути (или по аналогичным торговым путям, существовавшим в бронзовом и железном веках), и, как следствие, драматические политические и экономические изменения происходили на всей территории Евразии более-менее скоординированно. Возьмем один известный пример: почти сто лет назад немецкий философ Карл Ясперс заметил, что крупнейшие из известных нам школ спекулятивной философии возникли (судя по всему, независимо друг от друга) в Греции, Индии и Китае примерно в одно и то же время, между VIII и III веком до н. э. Более того, они возникли именно в тех городах, где незадолго до этого были изобретены и получили широкое распространение чеканные деньги. Ясперс назвал этот период «осевым временем»{96}. Другие авторы расширили хронологические рамки этого периода вплоть до появления основных мировых религий, начиная со времен персидского пророка Заратустры (около 800 года до н. э.) до зарождения ислама (около 600 года н. э.). Основная часть «осевого времени» Ясперса (период, который охватывает жизни Пифагора, Будды и Конфуция) соответствует не только времени изобретения металлических денег и появления новых форм спекулятивного мышления, но и распространения рабства по всей Евразии, даже там, где оно раньше едва существовало. Более того, рабство в конечном итоге пришло в упадок именно после распада ряда империй «осевого времени» (империи Маурьев, империи Хань, Парфянской и Римской империи) и их систем денежного обращения[753]. Очевидно, что не стоит рассматривать Евразию как гомогенный регион и на этом основании отвергать любые сравнения между различными ее частями. Аналогичным образом не стоит считать подобные модели универсальными для всего человечества. Возможно, это просто то, что произошло в Евразии.

Большинство регионов Африки, Океании и Северо-Западной Европы, если уж на то пошло, были настолько тесно связаны с евразийскими империями этого периода (чему, в частности, способствовало произошедшее в V веке до н. э. сближение наземных и морских торговых путей, пролегавших вокруг Индийского океана и Средиземного моря; однако вполне возможно, что интеграция началась гораздо раньше), что непонятно, можно ли рассматривать их как отдельные, независимые случаи и сравнивать их с Евразией. Единственными реальными исключениями были Северная и Южная Америки. По общему признанию, люди иногда перемещались между двумя полушариями задолго до 1492 года (в противном случае в Северной и Южной Америке не было бы людей). Однако до испанского вторжения обе Америки не имели прямого и регулярного сообщения с Евразией — они не были частью одной и той же «мировой системы». Это важно, потому что означает, что у нас есть относительно независимый регион (даже два региона, если рассматривать Северную и Южную Америку по отдельности), который можно сравнить с Евразией и поставить вопрос следующим образом: действительно ли история должна была пойти по определенному пути, по которому она пошла в Старом Свете?

В случае с Северной и Южной Америками мы можем задать целый ряд важных вопросов: действительно ли появление монархии и ее превращение в доминирующую форму правления было неизбежным? Действительно ли выращивание зерновых — ловушка? Обязательно ли после превращения пшеницы, риса или маиса в основные сельскохозяйственные культуры рано или поздно появится предприимчивый князек, который возьмет зернохранилища под свой контроль и установит режим бюрократически управляемого насилия? Последуют ли другие его примеру, как только это произойдет? По крайней мере, если судить по истории доколумбовой Северной Америки, то на все эти вопросы можно однозначно ответить «нет».

На самом деле, хотя археологи, специализирующиеся на Северной Америке, оперируют понятиями «группа», «племя», «вождество» и «государства», история региона бросает вызов всем предположениям, стоящим за этими терминами. Как мы уже убедились, на протяжении столетий, предшествовавших европейскому вторжению, в западной части континента происходил отход от сельского хозяйства. Равнинные общества Северной Америки, похоже, часто переключались между группами и тем, что по крайней мере в некоторых отношениях напоминает государство. Иначе говоря, они переключались между двумя формами политической власти, которые находятся на противоположных концах шкалы социальной эволюции. Еще более поразительным было то, что произошло в восточной части континента.

Примерно с 1050 по 1350 год н. э. на территории современного Ист-Сент-Луиса существовал город, вошедший в историю как Кахокия (его настоящее название нам неизвестно)[754]. По-видимому, Кахокия была столицей классического «зернового государства» (как сказал бы Джеймс Скотт) на этапе своего зарождения. Оно возникло словно бы из ниоткуда примерно в то же самое время, когда в Китае правила династия Сун, а в Ираке существовал Аббасидский халифат. В лучшие годы численность населения Кахокии достигала пика в пятнадцать тысяч человек. Однако вскоре после этого город резко опустел. Что бы ни представляла Кахокия в глазах тех, кто находился под ее властью, она, похоже, в конечном итоге была решительно отвергнута и оставлена подавляющим большинством ее жителей. На протяжении столетий после этого место, где располагался город, и речные долины на сотни миль от него оставались абсолютно безлюдными: это был «пустующий квартал» (что-то вроде «Запретной зоны» из романа Пьера Буля «Планета обезьян»), место руин и горьких воспоминаний[755].

Царства-преемники Кахокии впоследствии возникли к югу, но затем также распались. К тому моменту, когда европейцы прибыли на восточное побережье Северной Америки, «миссисипская цивилизация», как ее стали называть, была лишь далеким воспоминанием, а потомки подданных Кахокии и их соседей жили в племенных республиках размером с полис, тщательно поддерживая экологическое равновесие с окружающей их средой. Что же произошло? Были ли правители Кахокии свергнуты в результате народных восстаний? Была ли их власть подорвана массовым исходом подданных? Они стали жертвами экологической катастрофы? Или, что более вероятно, имело место сложное сочетание всех трех этих факторов? Возможно, однажды археологам удастся дать более определенные ответы на эти вопросы. Пока же мы можем с уверенностью сказать лишь то, что общества, которые европейские захватчики встречали начиная с XVII века, сформировались в результате многовековых политических конфликтов и осознанной дискуссии их жителей. Во многих из этих обществ само умение участвовать в сознательных политических дискуссиях считалось одним из высших достоинств человека.

Без учета этого более широкого исторического контекста невозможно понять, почему Кондиаронк и североамериканские интеллектуалы были привержены идее личной свободы и скептическому рационализму. Мы собираемся доказать это в оставшейся части этой главы. Несмотря на то, что более поздние европейские авторы любили изображать коренных жителей Северной Америки невинными детьми природы, на самом деле они были наследниками многовековой интеллектуальной и политической традиции и по этой причине размышляли совсем иначе, нежели евразийские философы. Возможно, в итоге именно эта традиция (и взаимодействие с ней) оказала огромное влияние на представление о свободе и равенстве не только в Европе, но и среди жителей всех остальных частей света.

Конечно, нас учат скептически относиться к подобным заявлениям и даже считать их абсурдными. Как мы увидели на примере Тюрго, эволюционная теория, какой мы знаем ее сегодня, в значительной степени была создана, чтобы закрепить такое пренебрежительное отношение, сделать его естественным. Если европейские авторы не изображали коренных жителей Северной Америки живущими в своем особом времени и представляющими собой пережитки более ранних исторических периодов, то они утверждали, что коренные американцы существуют в абсолютно иной реальности (или «онтологии», если использовать модный сейчас термин), в мифическом сознании, которое в корне отличается от сознания европейцев. Предполагается, что любая интеллектуальная традиция вроде той, что породила Плотина, Шанкару и Чжуан-цзы, может возникнуть лишь в рамках письменной традиции, обеспечивающей накопление знания. А поскольку в Северной Америке не было письменной традиции (по крайней мере, в привычном нам понимании[756]), любое порожденное ей знание (политическое или какое-либо другое) должно принципиальным образом отличаться от европейского. Любое сходство, которое мы можем заметить с дебатами или позициями, знакомыми по нашей собственной интеллектуальной традиции, обычно списывается на некую наивную проекцию западных категорий. Таким образом, реальный диалог оказывается невозможен.

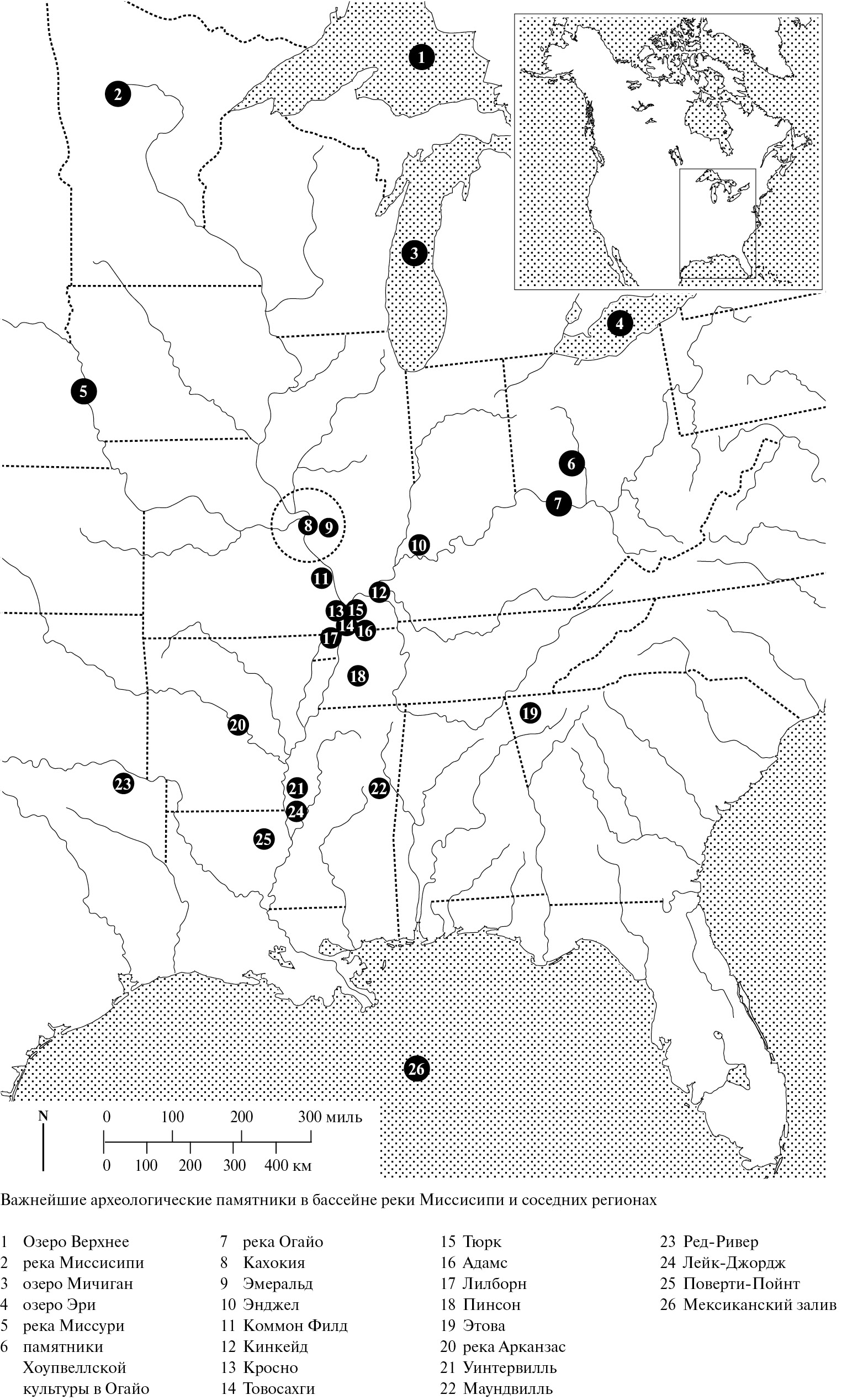

Важнейшие археологические памятники в бассейне реки Миссисипи и соседних регионах

Составлено на основе карты, любезно предоставленной Тимоти Пукетатом.

Возможно, самый простой способ противостоять аргументам подобного рода — это процитировать фрагмент текста, в котором описывается концепция ондиннонк — вендат (гуроны) называли так тайное желание души, проявляющееся во снах:

Гуроны верят, что у наших душ есть другие желания, врожденные и скрытые… Они верят, что наша душа дает нам знать об этих естественных желаниях посредством снов, которые она использует как язык. Соответственно, когда эти желания исполняются, душа испытывает удовлетворение; но если она не получает то, чего желает, то начинает злиться и не только лишает тело желаемых благ и счастья, но и зачастую восстает против него, что приводит к различным болезням и даже смерти[757].

Далее автор объясняет, что в сновидениях душа в завуалированной форме рассказывает о своих тайных желаниях при помощи языка символов, трудного для понимания. Он также сообщает, что вендат проводят долгие часы в попытках расшифровать сны друг друга или обращаются за консультацией к специалистам. Всё это может показаться странной и неуклюжей проекцией фрейдистской теории на представления вендат о снах, если бы не одно но. Этот текст был написан в 1649 году неким отцом Рагеном и вошел в «Реляции иезуитов», увидевшие свет примерно за 250 лет до выхода первого издания «Толкования сновидений» (1899) Фрейда, книги, которую наряду с разработкой Эйнштейном теории относительности принято считать важнейшим событием, предопределившим интеллектуальную историю XX века. Более того, подобные сведения встречаются не только в тексте Рагена. Многочисленные миссионеры, в тот же период предпринимавшие попытки обратить в христианство другие ирокезские народы, рассказывали об аналогичных теориях, казавшимся им абсурдными и очевидно ошибочными (тем не менее миссионеры допускали, что в подобных теориях нет ничего бесовского). Они пытались опровергнуть их, чтобы открыть своим собеседникам путь к истине, даруемой Священным Писанием.

Означает ли это, что Кондироанк вырос в окружении фрейдистов? Не совсем. Фрейдистский психоанализ сильно отличается от ирокезской практики толкования сновидений. Главное отличие заключается в том, что у ирокезов терапия носила коллективный характер. «Расшифровка сновидений» часто была групповой работой. Для того чтобы понять смысл желаний сновидца (либо на буквальном, либо на символическом уровне), могли потребоваться усилия всего сообщества. Раген сообщает, что в зимние месяцы жители вендатских городов в основном занимались организацией праздников и представлений, чтобы буквально воплотить мечты какого-нибудь важного мужчины или женщины в реальность. По нашему мнению, глупо считать, что подобные интеллектуальные традиции абсолютно чужды нашим собственным или в чем-либо уступают им.

Одна вещь, которая делает вендат и ирокезов необычными, состоит в том, что их традиции хорошо задокументированы. Многие другие североамериканские общества либо были полностью истреблены, либо от них остались небольшие травмированные остатки сообществ — задолго до того, как появилась возможность зафиксировать их традиции. Можно только представить себе, какие еще интеллектуальные традиции были утрачены безвозвратно. В оставшейся части главы мы рассмотрим историю североамериканского Восточного Вудленда в период примерно с 200 по 1600 год н. э. через эту перспективу. Наша цель — понять корни местной критики европейской цивилизации и то, как они были переплетены с той историей, что началась во времена Кахокии, а возможно, даже задолго до основания города.

Раздел, в котором мы выясняем, какая часть Северной Америки была охвачена единой клановой системой и какую роль в этом сыграла «хоупвеллская система обмена»

Позволим себе начать с загадки. Мы уже отмечали, что на всей территории Черепашьего острова (так Североамериканский континент называли его коренные жители) использовался один и тот же базовый набор клановых имен. Существовало бесконечное множество местных различий, но были и постоянные союзы, так что путешественник, живший на территории современной Джорджии и относившийся к клану Медведя, Волка или Ястреба, мог проделать путь до Онтарио или Аризоны и найти кого-то, кто был обязан приютить его в почти любой точке маршрута. Это особенно примечательно с учетом того, что в это время обитатели Северной Америки говорили на сотнях различных языков, относившихся к полудюжине абсолютно не связанных между собой языковых семей. Вряд ли клановые системы в готовом виде пришли в Северную Америку с первыми поселенцами из Сибири — должно быть, они появились в более поздний период. Но мы плохо представляем себе, как такая система могла возникнуть на столь обширной территории. В этом и заключается загадка.

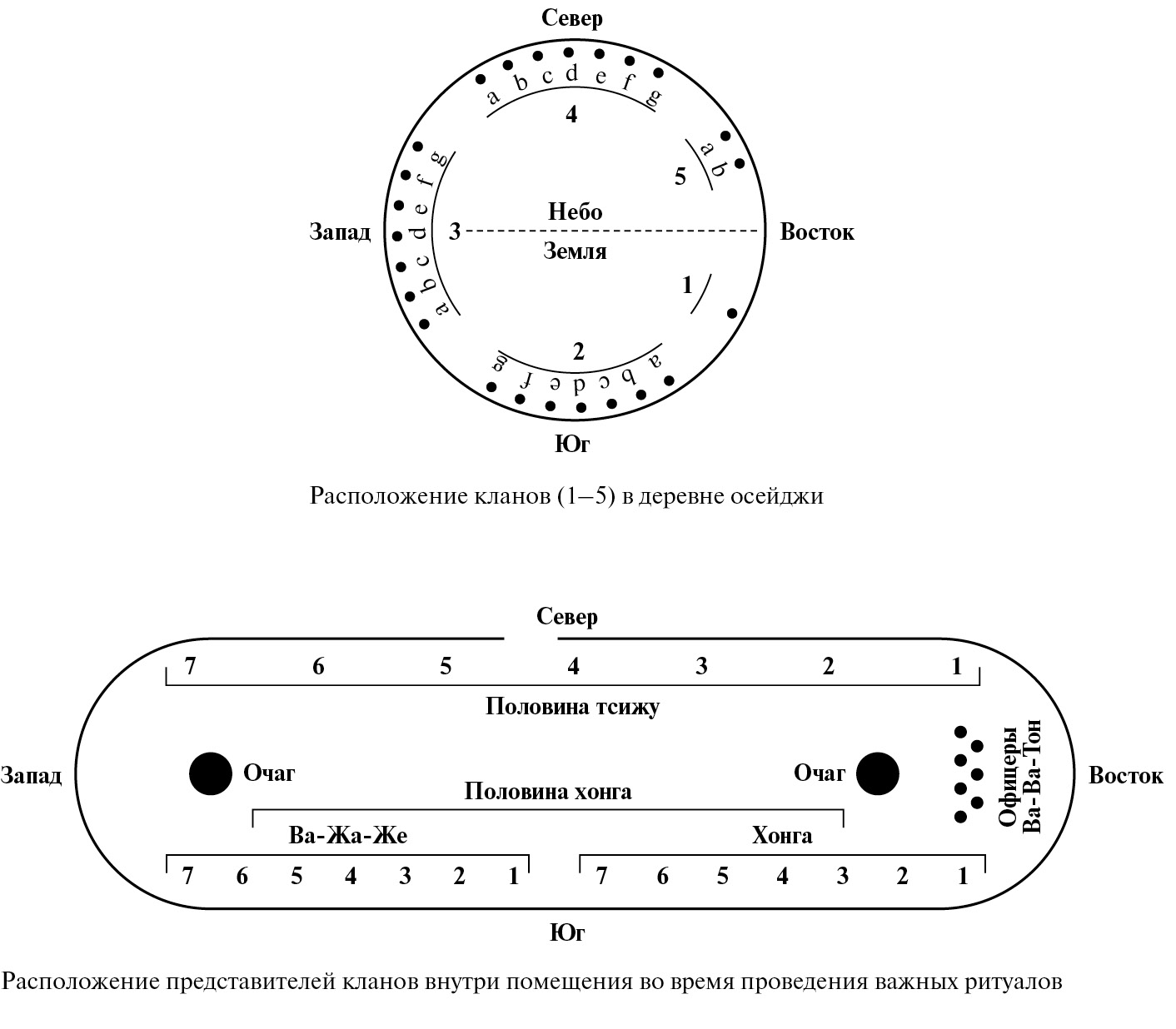

Как отмечала еще в 1970-е годы Элизабет Тукер, специалистка в области ирокезских исследований, ситуация, стоящая за этой загадкой, дополнительно осложняется тем, что мы не до конца понимаем, можно ли считать североамериканские кланы группами «родства» в строгом смысле слова. Они больше похожи на ритуальные сообщества, поддерживающие духовную связь с различными тотемными животными, являющимися их «предками» лишь в переносном смысле слова. Правда, члены клана попадали в него по матрилинейному или патрилинейному принципу, а сами считали себя братьями и сестрами и, следовательно, не могли вступать в браки. При этом в кланах никто не следил за генеалогией его членов. В них не было культов предков и отсутствовала практика наследования имущества своих умерших родственников. По сути, все члены клана были равны. Не существовало даже коллективной собственности, кроме определенных форм ритуального знания, танцев, песнопений, связок священных предметов и набора имен.

Обычно у клана был фиксированный набор имен, которые давались детям. Некоторые из этих имен предназначались для вождей, но они, как и священные предметы, редко передавались по наследству — после смерти вождя его имя доставалось наиболее достойному кандидату. Более того, общества коренных американцев никогда не состояли из членов одного-единственного клана. Обычно было представлено сразу несколько, объединенных в две большие группы (или половины), которые конкурировали и дополняли друг друга, соревнуясь в спортивных играх или организации похорон. Общий эффект заключался в вытеснении личных историй из публичного контекста: поскольку имена были титулами, главой одной половины сообщества всегда был Джон Кеннеди, а другой — Ричард Никсон. Такое слияние титулов и имен — специфически североамериканский феномен. В той или иной форме оно встречается почти повсюду на Черепашьем острове, но почти нигде в мире мы не наблюдаем ничего подобного.

Наконец, отмечает Тукер, кланы играли ключевую роль в дипломатии. Они не только обеспечивали путникам радушный прием, но и вырабатывали протоколы для дипломатических миссий, организовывали выплату компенсаций с целью предотвращения войн, а также обеспечивали интеграцию пленников, имевших возможность взять новое имя и стать членами того или иного клана в новом сообществе и даже заменить кого-то, кто погиб в том самом конфликте. Эта система, по-видимому, была разработана для того, чтобы максимизировать способность людей перемещаться и упростить периодическую перестройку социальных механизмов. В рамках подобной системы существует бесконечный, почти калейдоскопический диапазон социальных возможностей. Но как возникла эта система? Тукер предположила, что она могла наследовать некоей давно канувшей в лету «торговой империи», возможно первоначально основанной купцами из Центральной Мексики. Впрочем, другие исследователи не восприняли гипотезу всерьез — ее эссе практически никто не цитирует. Нет никаких доказательств того, что эта «торговая империя» когда-либо существовала.

Кажется более логичным предположить, что ритуальная и дипломатическая системы уходят корнями в… ритуалы и дипломатию. Первым неопровержимым доказательством того, что подобный феномен мог существовать (доказательство того, что практически все части Северной Америки находились в тесном контакте друг с другом), является так называемая хоупвеллская система обмена, центр которой находился в долинах рек Сайото и Пейнт Крик на территории современного штата Айдахо. В период примерно с 100 года до н. э. по 500 год н. э. включенные в эту сеть общества создавали невероятно богатые курганные захоронения. В них помещались наконечники стрел из кварца, слюда и обсидиан из Аппалачей, медь и серебро из района Великих озер, раковины и зубы акул из Мексиканского залива, коренные зубы медведей гризли из Рокиз, метеоритное железо, зубы аллигаторов, челюсти барракуд и многое другое[758]. По всей видимости, большая часть этих материалов использовалась для создания ритуальных предметов и роскошных одеяний (в том числе трубок с металлической оболочкой и зеркал). Они использовались шаманами, жрецами и разными мелкими чиновниками, составлявшими сложную организационную структуру, точное название которой так и не удалось выяснить.

Что еще более поразительно, многие из этих захоронений располагались в непосредственной близости от гигантских земляных валов (протяженность некоторых составляла несколько миль). Жители центральной долины Огайо возводили подобные сооружения с самого начала того, что археологи называют периодом Адена (около 1000 года до н. э.). По всей видимости, описанные земляные сооружения также относятся к «архаическим» этапам истории Северной Америки. Как мы уже увидели в случае Поверти-Пойнт, создатели этих сооружений умели производить сложные астрономические вычисления и применяли точные системы измерения. Можно было бы также предположить, что у них была возможность мобилизовывать и использовать огромное количество рабочей силы, но мы должны быть осторожны с подобными предположениями. Более поздние свидетельства указывают на то, что традиция возведения курганов могла возникнуть вследствие практики строительства площадок для танцев и других открытых пространств для праздников, игр и собраний. Каждый год перед проведением важного ритуала их разрушали, земля выравнивалась, а строительный мусор складывали в одном и том же месте. Понятно, что за несколько веков из таких напластований образовывался огромный холм, которому можно было придать форму. Например, маскоги каждый год покрывали эти искусственные холмы новым слоем красной, желтой, черной или белой земли. Для проведения таких работ не требовались иерархические структуры управления: они организовывались периодически сменяемыми чиновниками[759].

Очевидно, что огромные сооружения Поверти-Пойнт и Хоупвелла возводились иным образом. Они не росли путем медленного нарастания, а спланированы заранее. Почти все выдающиеся памятники этих культур располагаются в долинах рек либо недалеко от водоемов. Они в буквальном смысле слова возникали из грязи. Все, кто в детстве играли с песком или глиной (то есть практически все люди, когда-либо жившие на земле, в том числе древние индейцы), знают, что из этих материалов очень легко строить, но во влажной среде практически невозможно предотвратить разрушение и размывание получившихся сооружений. И тут в дело вступают по-настоящему впечатляющие инженерные решения. Типичный участок Хоупвелла представляет собой сложное математически выверенное сочетание кругов, квадратов и восьмиугольников, сделанных из глины. Один из крупнейших памятников, Ньюаркские земляные сооружения в округе Ликинг, штат Огайо (по всей видимости выполнявшие роль лунной обсерватории), простираются более чем на две квадратные мили и имеют насыпи высотой более 16 футов. Единственным способом создания устойчивых сооружений такого рода — настолько прочных, что они сохранились до наших дней, — было задействование хитроумных строительных технологий, чередующих слои земли со слоями тщательно отобранного песка и гравия[760]. Любой, кто впервые видит эти сооружения, возвышающиеся над болотами, испытывает такое же ощущение, как при виде кубика льда, который отказывается таять на полуденном солнце: ощущение, что стал свидетелем настоящего чуда.

Мы уже упоминали, как исследователи, составившие математические расчеты, были поражены, обнаружив, что начиная с архаического периода геометрические земляные сооружения на большей части Америки, повидимому, использовали одну и ту же систему измерения, которая, по-видимому, основана на расположении хорд в равносторонних треугольниках. Нет ничего необычного в том, что люди и материалы прибывали на территорию хоуппвельского курганного комплекса издалека. Но, как отмечают археологи, геометрические системы, использовавшиеся строителями Хоупвелла («народами Вудленда»), кардинально отличаются от тех, что использовались прежде. Иначе говоря, они создали новую метрическую систему и новую геометрию форм[761].

Центральный Огайо был лишь эпицентром этого движения. Памятники с земляными сооружениями, построенными в соответствии с хоупвеллской геометрической системой, можно обнаружить в долине Миссисипи, в верхнем и нижнем течении реки. Некоторые из них размером с небольшие города. Многие памятники имеют дома собраний, мастерские, оссуарии, где обрабатывались человеческие останки, и склепы, в которых хоронили мертвых. Возможно, у некоторых из них были постоянные смотрители, но это не до конца ясно. Ясно то, что большую часть года эти места были немноголюдны либо вовсе пустовали. Они оживали только во время ритуалов, превращаясь в театральные подмостки для замысловатых церемоний. В течение недели или двух туда стекалось огромное количество людей со всего региона и случайные гости из более удаленных мест.

В этом состоит еще одна загадка Хоупвелла. В нем были все необходимые элементы для возникновения классического «зернового государства» (как сказал бы Скотт). Низины Сайото и Пейнт-Крика, где были возведены крупнейшие хоупвеллские центры, настолько плодородны, что впоследствии европейские поселенцы прозвали их «Египтом». Кроме того, по крайней мере некоторые их обитатели знали, как выращивать маис. Но аналогично тому, как местные жители в основном избегали выращивания зерновых (только в очень ограниченном количестве для ритуальных целей), они избегали и низменных земель в долинах рек, предпочитая жить в изолированных поселениях, разбросанных по всему региону, которые преимущественно располагались на возвышенностях. Зачастую в таких поселениях жила одна семья, максимум — три или четыре. Иногда эти небольшие группы перемещались между летними и зимними домами, занимаясь охотой, рыбалкой, собирательством и выращивая на небольших садовых участках местные сорные культуры (подсолнухи, гусиная лапка, марь, горец и канареечник), а также небольшое количество овощей[762]. Предположительно, местные жители поддерживали постоянные контакты с соседями. По всей видимости, они довольно хорошо ладили, поскольку не было обнаружено практически никаких следов военных действий и организованного насилия любого рода[763]. Но они так никогда и не объединились, чтобы создать какую-либо постоянную форму деревенской или городской жизни[764].

Принято считать, что для возведения монументов такого масштаба, какие мы видим в Хоупвелле, необходим значительный излишек сельскохозяйственной продукции, который находится в управлении вождя или страты религиозных лидеров. Но в Хоупвелле такого не было. Местные жители занимались «игровым сельским хозяйством», о котором шла речь в шестой главе. Шаманы и инженеры проводили большую часть своей жизни в окружении пяти-шести товарищей, но периодически соприкасались с более широким обществом, которое охватывало большую часть Североамериканского континента. Всё это настолько непохоже на вудлендские общества более позднего периода, что нам трудно понять, как подобная модель работала на практике. Однако пример Хоупвелла демонстрирует полную несостоятельность традиционной эволюционистской терминологии, основанной на идее прогрессивного движения от «групп» к «племенам» и «вождествам».

Так что же это были за общества?

Единственное, что мы с уверенностью можем сказать, — они были гениальны в художественном отношении. Несмотря на свой скромный образ жизни, хоупвеллианцы создали одну из самых любопытных художественных традиций в доколумбовых Америках: от трубок, украшенных резными изображениями животных (их использовали для курения очень крепкого сорта табака, способного ввести в состояние, близкое к трансу, а также других травяных сборов), до обожженных глиняных кувшинов, покрытых замысловатыми узорами, и небольших медных листов необычной формы, которые носились как нагрудные пластины. Эти предметы вызывают в воображении образы шаманских ритуалов, поисков видений и путешествия душ шаманов (как мы отмечали, в культуре Хоупвелла зеркалам уделялось особое внимание), а также праздников мертвых.

В Хоупвелле, как и в Чавин-де-Уантр в Андах или Поверти-Пойнт, высокое общественное положение зависело от контроля над эзотерическими формами знания. Основное отличие в том, что у хоупвеллской системы обмена не было ярко выраженного центра или столицы и, в отличие от Чавина, здесь мы практически не видим свидетельств существования постоянных элит, жреческих или иных. В результате анализа захоронений исследователи выявили не менее десяти наборов знаков отличия, соответствующих нескольким социальным группам: от жрецов, заведующих погребальными обрядами, до глав кланов и прорицателей. Этот анализ также указывает на существование в Хоупвелле развитой клановой системы. У обитателей Центрального Огайо была необычная для историков (но очень удобная для археологов) традиция помещать в могилу фрагменты тотемного животного покойного (челюсти, зубы или когти; часто в виде подвесок или украшений). Все известные нам из истории Северной Америки более позднего периода кланы (Оленя, Волка, Лося, Ястреба, Змея) уже существовали к тому времени[765]. Однако, несмотря на одновременное существование систем должностей и кланов, они практически не были связаны между собой. Возможно, некоторые должности «принадлежали» кланам, но у нас нет практически никаких свидетельств, указывающих на существование наследственной и иерархической элиты[766].

Некоторые исследователи утверждают, что значительная часть хоупвеллских ритуалов представляла собой пиры и состязания в героическом духе: скачки и игры (в том числе азартные), которые, если и были похожи на Праздники мертвых на северо-востоке Америки, часто заканчивались сокрытием огромных сокровищ под тщательно уложенными слоями почвы и гравия, чтобы никто (кроме, возможно, богов или духов) никогда больше не увидел их[767]. Очевидно, что такие игры и похоронные практики были призваны предотвратить накопление богатства: благодаря им социальные различия так и оставались в значительной степени театральными. В самом деле, даже те системные различия, которые удалось выявить исследователям, по-видимому, являются следствием ритуальной системы, поскольку ядро Хоупвелла, похоже, составлял Трехсторонний союз, три больших кластера поселений.

В погребальных традициях самого северного из них, центр которого находился в самом Хоупвелле, ключевую роль играли шаманские ритуалы и героические мужские фигуры, путешествующие между космическими пространствами. В самой южной части хоупвеллской системы центральное место занимали изображения безличных фигур в масках, святилища из земли на вершинах холмов и хтонические чудовища. Примечательно, что в северной части региона со знаками отличия хоронили исключительно мужчин, а в южной — исключительно женщин. (В центральной части практиковалась смешанная в обоих отношениях модель[768].) Более того, два региона были связаны земляными дорогами и поддерживали постоянные контакты[769].

Имеет смысл сравнить хоупвеллскую систему обмена с деревенскими обществами Месопотамии убейдского периода (5-е тысячелетие до н. э.), о которых шла речь в предыдущей главе. Такое сравнение может показаться натянутым, но в обоих случаях мы видим культурные ареалы максимально широкого размаха, которые впервые в истории своих полушарий охватили целую речную систему (Миссисипи и Евфрата соответственно) от верховьев до дельты реки, включая все прилегающие равнины и прибрежные земли[770]. Возникновение таких масштабных систем культурного обмена, включающих в себя очень разнообразные в топографическом и экологическом отношении территории, часто знаменует собой важный поворотный пункт в истории региона. Убейдская культура породила стандартизированное производство и дала начало идеям социального равенства, создав условия для появления первых городов в истории человечества[771]. Но в Хоупвелле всё было несколько иначе.

Хоупвеллская и убейдская культуры во многих отношениях являются антиподами. Единство убейдской сферы обмена обеспечивалось стиранием различий между отдельными людьми и домохозяйствами; единство хоупвеллской системы, напротив, основывалось на признании и подчеркивании различий. Приведем пример. В позднейший период отличительными особенностями североамериканских кланов и наций стали прически (увидев воина издалека, вы сразу могли определить, кто перед вами: сенека, онондага и мохоки). Аналогичным образом в хоупвеллском искусстве (а до нас дошло немало его образцов) трудно найти изображения двух людей с одинаковыми прическами. По всей видимости, местные жители могли свободно заниматься самовыражением и играть драматические роли в театре общественной жизни, о чем свидетельствуют миниатюрные изображения людей с разнообразными прическами, в замысловатых нарядах и с необычными украшениями[772].

Тем не менее всё это было тщательно скоординировано на огромных территориях. Даже на местном уровне каждое отдельное земляное сооружение было элементом единого непрерывного ритуального ландшафта. Расположение земляных сооружений зачастую соответствовало определенным сегментам хоупвеллского календаря (дням солнцестояния, фазам луны и так далее), а местным жителям, предположительно, необходимо было перемещаться между монументами, чтобы пройти полный церемониальный цикл. Это была сложная задача: можно только представить себе, насколько хорошо нужно разбираться в звездах, реках и временах года, чтобы координировать перемещения людей, находящихся в нескольких сотнях миль друг от друга, и собирать их в ритуальных центрах в специально отведенные для этого периоды, длившиеся всего пять-шесть дней. Даже не будем говорить о том, каких усилий стоило бы реформировать эту систему на территории всего Американского континента.

Во время праздников мертвых в позднейшие времена также происходило «воскрешение» имен, когда титулы умерших людей переходили к живым. Возможно, именно с помощью таких механизмов хоупвеллская клановая система распространилась по всей Северной Америке. Можно даже предположить, что исчезновение роскошных захоронений примерно в 400 году н. э. во многом связано с тем, что к тому моменту хоупвеллская система уже сделала свое дело. Так, на смену специфическому ритуальному искусству Хоупвелла пришли стандартизированные предметы, которые распространились по всему континенту. Для того чтобы устанавливать контакты между отдельными группами, больше не требовалось совершать путешествия к фантастическим временным столицам, выросшим посреди болот. К тому моменту обитатели Северной Америки выработали общий язык личной дипломатии и универсальный набор правил общения с чужаками[773].

Раздел, в котором мы рассказываем историю Кахокии — по всей видимости, первого американского «государства»

Одна из множества загадок хоупвеллской системы заключается в том, что ее общественное устройство словно предвосхитило многие институты, возникшие в более поздний период. В Хоупвелле существовало деление на «белые» и «красные» кланы: первые отождествлялись с летом, круглыми домами и миром, вторые — с зимой, квадратными домами и войной[774]. В более поздние периоды у многих местных обществ существовало деление на вождей мирного и военного времени: с началом войны в дело вступала совершенно другая администрация, которая отходила от дел после того, как конфликт был улажен. По всей видимости, эти символы частично появились во времена Хоупвелла. Археологи даже установили личности некоторых вождей военного времени, и это притом, что у нас нет практически никаких свидетельств, указывающих на то, что местные жители вообще вели войны. Возможно, их конфликты были не совсем войнами, принимая более театрализованную форму подобно тому, как в более поздний период соперничающие нации и «враждующие» фратрии разрешали свои конфликты в ходе агрессивных матчей по лакроссу[775].

После упадка центров хоупвеллской системы, в период примерно с 400 по 800 год н. э., мы начинаем замечать знакомые нам вещи. Во-первых, некоторые группы сделали основой своего рациона маис, который выращивался в речных долинах в пойме Миссисипи. Во-вторых, участились реальные вооруженные конфликты. Это привело к тому, что, по крайней мере в некоторых частях Северной Америки, люди стали подолгу жить рядом с земляными сооружениями. Начали появляться небольшие города, главным образом в долине Миссисипи и на ее обрывистых берегах. В центре этих городов находились пирамиды или площади, которые иногда имели укрепления и часто были окружены обширными незаселенными участками земли. Некоторые из этих городов стали напоминать крошечные царства. В конечном счете произошел настоящий урбанистический взрыв, эпицентр которого располагался в Кахокии, вскоре ставшей крупнейшим американским городом к северу от Мексики.

Кахокия расположена в обширной пойме реки Миссисипи, на территории, известной как Американ Боттом{97}. Местная плодородная почва идеально подходила для выращивания маиса, но отнюдь не для городского строительства: по большей части это была болотистая местность со множеством мелких водоемов, где часто образовывались туманы. Чарльз Диккенс, однажды посетивший эти места, писал о «непрерывном потоке черной грязи и воды». В космологии людей, живших рядом с Миссисипи, водные места, подобные этому, связывались с хаотичным подземным миром, представлявшим собой полную противоположность точному и предсказуемому небесному порядку. Неслучайно, что одно из первых крупных сооружений Кахокии было возведено вдоль дороги для процессий, известной как «Гремучая аллея». Она шла от покрытого водой участка земли к гробницам, расположенным на вершине горного хребта, напоминая «Путь душ» или «Дорогу мертвых». Вполне вероятно, что Кахокия, подобно некоторым хоупвеллским центрам, была местом паломничества[776].

Местных жителей с представителями хоупвеллской культуры объединяла общая любовь к играм. Около 600 года н. э. кто-то из обитателей Кахокии или соседних поселений придумал игру чанки, ставшую впоследствии одним из самых популярных видов спорта в Северной Америке. Это очень сложная игра, требующая высокого уровня координации: игроки на бегу пытаются метнуть копья как можно ближе к катящемуся колесу или мячу, но при этом не попасть в него[777]. В чанки играли жители нескольких поселений, возникших рядом с земляными сооружениями на территории Американ Боттом: это была одна из вещей, объединяющих крайне непохожие друг на друга группы людей, которые поселились в этом регионе. В социальном отношении чанки несколько походила на мезоамериканские игры в мяч, хотя правила были совершенно иными. Игра в чанки могла заменять собой войну или служить ее продолжением; она была связана с легендой (в данном случае с историей Красного Рога Утренней звезды, который, подобно героям-близнецам майя, противостоял богам подземного мира); наконец, матчи по чанки становились центрами неистовых азартных игр, когда некоторые даже предлагали себя или свои семьи в качестве ставок[778].

В Кахокии и ее окрестностях мы можем проследить возникновение социальной иерархии через призму игры в чанки, поскольку игра со временем становилась всё более монополизированной элитами. Об этом свидетельствует исчезновение каменных дисков для чанки из обычных захоронений, в то время как их красиво обработанные версии начинают появляться в самых богатых могилах. Чанки становился зрелищным видом спорта, а Кахокия — спонсором новой региональной, миссисипской элиты. Мы не знаем точно, как это произошло — возможно, это был своего рода акт религиозного откровения, — но около 1050 года н. э. Кахокия резко увеличилась в размерах, превратившись из довольно скромного поселения в город площадью более шести квадратных миль, включая более ста земляных насыпей, построенных вокруг просторных площадей. Его первоначальное население, составлявшее несколько тысяч человек, увеличилось, возможно, еще на десять тысяч человек, приехавших извне, чтобы поселиться в Кахокии и ее городах-спутниках; в общей сложности в районе Американ Боттом проживало около сорока тысяч человек[779].

Центральная часть города была спроектирована и выстроена в соответствии с генеральным планом за короткий срок. В центре города была возведена огромная земляная пирамида, известная сегодня как Монкс-Маунд{98}, которая располагалась позади большой площади. На площади меньшего размера к западу находился «вудхендж» из кипарисовых столбов, отмечавших годовой солнечный цикл. На вершине пирамид находились дворцы, храмы, оссуарии и индейские парные. Была предпринята целенаправленная попытка переселить иностранцев (или, по крайней мере, наиболее важных и влиятельных их представителей) в недавно построенные дома из соломы, расположенные вокруг небольших площадей и земляных пирамид; у многих из них была своя ремесленная специализация или этническая идентичность[780]. Правящая элита города имела возможность наблюдать за этими жилыми районами с вершины Монкс-Маунд[781]. В то же время деревни и села, располагавшиеся во внутренних районах Кахокии, опустели, а их обитатели разбрелись по прилегающим территориям и стали жить в небольших поместьях на одну-две семьи[782].

Что особенно поразительно в этой модели, так это то, что она предполагает почти полный демонтаж любых самоуправляющихся сообществ за пределами города. Для тех, кто попадал в орбиту влияния Кахокии, не оставалось иного выбора, кроме как вести повседневную жизнь под постоянным контролем сверху и наблюдать за устрашающими зрелищами, которые им предлагала городская жизнь[783]. Наряду с играми и пиршествами, в первые десятилетия расширения Кахокии происходили массовые казни и захоронения, проводимые публично. Как и в случае с молодыми королевствами в других частях света, эти крупномасштабные убийства были напрямую связаны с погребальными обрядами знати. Центральное место в них занимали парные захоронения высокопоставленных мужчин и женщин[784], чьи завернутые в ткань тела лежали на площадке, сооруженной из нескольких тысяч бусин из раковин моллюсков. Вокруг был насыпан курган, точно ориентированный по азимуту, отсчитанному от самой южной точки восхода Луны. Внутри кургана находились четыре массовых захоронения, где в основном покоились молодые женщины (хотя одной их них было больше пятидесяти), умерщвленные специально по этому случаю[785].

После внимательного изучения этнографических данных и исторических источников исследователям удалось в общих чертах реконструировать устройство Кахокии и позднейших царств, созданных по ее образцу. Несмотря на сохранение некоторых элементов клановой организации более раннего периода, в целом на смену старой дуальной системе фратрий пришло общество, разделенное на знать и простолюдинов. По всей видимости, миссисипское общество было матрилинейным, так что наследником мико (правителя) становились не его дети, а старший племянник. Знатные люди могли заключать браки только с простолюдинами, и спустя несколько поколений таких браков потомки царей должны были полностью лишаться своего благородного статуса. Таким образом, всегда существовал пул знатных людей, превратившихся в простолюдинов, из которого можно было рекрутировать новых воинов и управленцев. Генеалогическая информация тщательно оберегалась. Специальные жрецы ухаживали за храмами, в которых находились изображения царских предков. Наконец, существовала система титулов, присуждавшихся за воинские подвиги, что давало возможность простолюдину стать знатным человеком. Символом знати служило изображение человека-птицы, также отсылавшее к престижной игре в чанки[786].

Символизм человека-птицы был особенно ярко выражен в небольших царствах, которые начали появляться в верхнем и нижнем течении Миссисипи (всего их было около пятидесяти). Крупнейшие из них располагались в Этове, Маундвилле и Спиро. Правителей этих городов часто хоронили с драгоценными регалиями, которые, судя по всему, были изготовлены в Кахокии. В отличие от других городов, на священных предметах из Кахокии в основном встречаются изображения не ястребов и соколов, а, как и подобает активно развивающемуся аграрному центру, Матери маиса, также известной как Старая женщина, — богини с прялкой в руках. В XI и XII веках на территории от Вирджинии до Миннесоты стали появляться миссисипские поселения, так или иначе связанные с Кахокией и часто конфликтовавшие со своими соседями. Активизировались торговые пути, охватывавшие весь континент, и сырье для изготовления новых драгоценных предметов хлынуло на территорию Американ Боттом подобно тому, как прежде оно стекалось в Хоупвелл[787].

Эта экспансия лишь в незначительной степени контролировалась напрямую из центра. Вряд ли Кахокия представляла собой реальную империю — скорее сложносочиненный ритуальный союз, который в конечном счете опирался на грубую силу. В скором времени дело приняло очень кровавый оборот. Примерно в 1150 году н. э., спустя сто лет после начала взрывной урбанизации Кахокии, некоторые части города были обнесены гигантским частоколом. Это событие ознаменовало собой начало длительного и неравномерного периода войн, разрушений и опустошений. Похоже, сначала жители столицы бежали во внутренние районы, а потом и вовсе покинули регион[788]. То же самое происходило и во многих менее крупных миссисипских городах. Большинство из них, по-видимому, начинались как кооперативные предприятия, прежде чем централизовались вокруг культа какой-то царской династии и попали под патронаж Кахокии. Затем в течение одного-двух столетий города эти города постепенно опустели (во многом так же, как впоследствии опустела Великая деревня натчез, и, возможно, по тем же самым причинам: подданные искали более свободной жизни в других местах). В конечном счете города были разграблены, сожжены или просто заброшены.

Что бы ни произошло в Кахокии, это событие, судя по всему, оставило после себя крайне неприятные воспоминания. Наряду с большей частью мифологии о человеке-птице, это место было вычеркнуто из более поздних устных традиций. После 1400 года н. э. плодородные земли поймы Миссисипи (население которых на пике развития города составляло примерно сорок тысяч человек), а также территории от Кахокии до реки Огайо превратились в то, что в исследовательской литературе называют «нежилым» или «пустым кварталом». Это были призрачные и дикие земли с заросшими пирамидами и жилыми домами, болота постепенно поглощали их. В этой местности никто не жил, лишь иногда туда забредали охотники[789].

Исследователи продолжают спорить о том, какую роль сыграли экологические и социальные факторы в упадке Кахокии, а также о том, следует ли считать ее «сложным вождеством» или «государством»[790]. Если рассуждать в предложенных нами категориях (см. предыдущую главу), то Кахокия представляет собой режим второго порядка, в котором две из трех элементарных форм господства (контроль над применением насилия и харизматическая политика) соединились в мощный, даже взрывоопасный коктейль. Та же самая комбинация получилась у элиты майя классического периода, для которой спортивные состязания и войны тоже были неразрывно связаны. Они расширяли суверенитет, вовлекая в свою сферу влияния новые группы при помощи специально организованных зрелищ, военных кампаний и иных форм принуждения, о которых мы можем лишь догадываться.

И в Кахокии, и у майя классического периода управленческая деятельность была связана главным образом с потусторонним миром и направлена на создание сложных ритуальных календарей и тщательную организацию священного пространства. Эта деятельность, однако, имела реальные последствия, прежде всего в том, что касалось городского планирования, мобилизации труда, контроля за подданными и наблюдения за циклом роста маиса[791]. Возможно, здесь мы имеем дело с попыткой создать режим господства «третьего порядка», пускай и сильно отличающийся от современных национальных государств, в которых контроль над применением насилия и эзотерическое знание оказались втянуты в постоянно обостряющуюся спираль политической конкуренции соперничающих элит. Это также может объяснить, почему в обоих случаях — в Кахокии и у майя — крах таких тотализирующих (даже тоталитарных) проектов, когда он произошел, был внезапным, всеобъемлющим и полным.

Какой бы ни была точная комбинация факторов, примерно к 1350 или 1400 году н. э. результатом стал массовый исход людей из этих мест. Кахокия стала мегаполисом благодаря способности ее правителей объединять племена, проживавшие на большом расстоянии друг от друга. Когда город пришел в упадок, то потомки всех этих племен просто разбрелись кто куда. Появление «нежилого квартала» свидетельствует о том, что они сознательно отвергали всё, что было связано с Кахокией[792]. Как это произошло?

Среди потомков подданных Кахокии миграция часто означает перестройку всего социального порядка. Все три наших элементарных свободы (возможность свободно перемещаться, не подчиняться приказам и создавать новые социальные миры) слились в едином эмансипационном проекте. Как мы вскоре увидим, осейджи — сиуанский народ, который, по всей видимости, жил в районе Форт Эншент в среднем течении реки Огайо, прежде чем переселиться на Великие равнины, — использовали выражение «переезд в новую страну», когда говорили об изменении устройства социального порядка[793]. Важно иметь в виду, что в этой части Северной Америки население было относительно малочисленным. Обширные участки территории были необитаемыми (там часто встречались руины зданий и остатки скульптур, имена создателей которых давно были забыты), что позволяло племенам без особых трудностей менять место жительства. То, что мы сейчас называем социальными движениями, часто принимало форму буквальных физических движений в пространстве.

Чтобы получить представление о разворачивавшихся тогда идеологических конфликтах, давайте поговорим об истории долины реки Этова, где проживали предки народа чокто (территория современных штатов Джорджия и Теннесси). Между 1000 и 1200 годом н. э., примерно в то же время, когда начался подъем Кахокии, на этой территории заканчивалась масштабная война. В ходе постконфликтного урегулирования были основаны небольшие города, в каждом из которых были храмы-пирамиды и площадь. В центральной части этих городов располагались огромные здания, в которых собирались все взрослые члены общин. Судя по погребальному инвентарю, в этот период в местном обществе отсутствовали иерархии. Около 1200 года н. э. люди по неизвестной причине покинули долину Этова, а потом, примерно пятьдесят лет спустя, вернулись обратно. Началось активное строительство, в числе прочих зданий были возведены дворец и оссуарий на вершинах огромных курганов (таким образом они оказались скрыты от глаз простолюдинов). Кроме того, на руинах здания для собраний была построена царская усыпальница. В захоронениях этого периода обнаружены роскошные наряды людей-птиц и регалии, прибывшие, по всей видимости, из мастерских из самой Кахокии. Маленькие деревни пришли в упадок, а некоторые из их прежних обитателей перебрались в Этову. В сельской местности люди стали жить в уже знакомых нам разрозненных поместьях[794].

Город Этова, окруженный по периметру рвом и мощным частоколом, в этот период явно был столицей некоего царства. В 1375 году кто-то (нам неизвестно, были то внешние враги или мятежники) разграбил Этову и осквернил ее святыни. Затем, после непродолжительной и неудачной попытки возродить город, Этова снова полностью была покинута, как и все остальные города в регионе. Похоже, что в этот период практически на всём Юго-Востоке на смену жреческим режимам пришли режимы под руководством мико-воителей. Иногда этим мелким правителям удавалось установить контроль над тем или иным регионом, но они не обладали ни ритуальной властью, ни экономическими ресурсами, чтобы возродить городскую цивилизацию, существовавшую в прошлом. Примерно в 1500 году долина Этова попала под власть царства Куза. По-видимому, к тому моменту большинство прежних обитателей региона покинули его, оставив правителям Куза лишь созданные ими земляные сооружения[795].

Некоторые из тех, кто покинул регион, поселились вокруг новых столиц. В 1540 году один из участников экспедиции Эрнандо де Сото следующим образом описал мико Куза и его владения — территорию, известную сегодня (что звучит довольно странно) как Маленький Египет:

Касик приветствовал его, сидя в кресле, которое несли на своих плечах князья. Он сидел на подушке, облаченный в одеяние из шкурок куницы, по форме и размеру напоминающее женскую шаль. На голове у него была корона из перьев; вокруг него было множество индейцев, которые играли и пели. Эта земля была очень густонаселенной, в ней было множество крупных городов и засеянных полей, простиравшихся от одного города до другого. Это была очаровательная и плодородная земля с хорошо возделываемыми полями, протянувшимися вдоль рек[796].

По всей видимости, в XVI и XVII веке такие мелкие царства были доминирующей политической формой на большей части Юго-Востока. К их правителям относились с почтением, они собирали дань со своих подданых, но их власть была хрупкой и нестабильной. Когда мико Кузы и его главная соперница, правительница племени кофитачек, путешествовали, их носилки несли подчиненные им князья. Во многом это было связано с тем, что правители не доверяли им и понимали, что те могут поднять восстание, если за ними не будет вестись постоянное наблюдение. И действительно, вскоре после прибытия де Сото некоторые князья взбунтовались, что и привело к крушению царства Куза. Однако параллельно всем этим процессам за пределами центральных городов складывались более эгалитарные формы социальной организации.

Раздел, в котором мы говорим о том, как крушение цивилизации Миссисипи и отказ от ее наследия открыли путь к новым формам индигенной политики (примерно в то же время, когда началось европейское завоевание)

К началу XVIII века на американском Юге и Среднем Западе практически полностью исчезли мелкие царства, а вместе с ними ушла в прошлое и практика возведения курганов и пирамид. Так, обитатели поместий на краю прерий начали практиковать сезонные миграции. Они оставляли самых младших и самых старших членов общины в городах с земляными укреплениями, а сами отправлялись в прилегающие нагорья, где охотились и ловили рыбу. В скором времени люди окончательно покинули прежние места жительства. В других регионах города превратились в церемониальные центры, напоминавшие царскую резиденцию натчез, пустовавшую большую часть года. Мико по-прежнему пользовались определенным авторитетом, но не имели практически никакой реальной власти. Наконец, когда эпоха мелких князей окончательно ушла в прошлое, люди снова начали селиться в долинах, но теперь их общества были организованы совершенно иначе. Они жили в небольших поселениях, число жителей которых обычно составляло несколько сотен человек (максимум — одна-две тысячи). В этих местах действовали эгалитарные клановые структуры и были дома для общественных собраний.

Сегодня историки склонны видеть в произошедшем реакцию на ужасы войны, рабства и заболеваний, принесенных с собой европейскими поселенцами. Однако, судя по всему, изменение социальной организации стало логичным следствием тех процессов, что протекали в Америке на протяжении нескольких веков[797].

К 1715 году, когда началась Ямасийская война{99}, мелкие царства уже исчезли по всему бывшему региону миссисипского влияния, за исключением отдельных анклавов (например, территории натчез). И земляные укрепления, и поместья остались в прошлом, а Юго-Восток оказался поделен между племенными республиками вроде тех, что были описаны первыми этнографами[798]. Такое развитие событий стало возможным в силу нескольких факторов. Первым из них была демография. Как мы отмечали, за редким исключением для североамериканских обществ была характерна низкая рождаемость и плотность населения, что в свою очередь способствовало их мобильности и облегчало возврат земледельцев к охоте, рыболовству и собирательству. Кроме того, это давало им возможность при необходимости относительно просто сменить место проживания. Одновременно с этим женщины стали играть более важную роль в политической жизни. В описанных Скоттом «зерновых государствах» женщины обычно воспринимались властью (то есть мужчинами) как машины по производству потомства; когда женщины не вынашивали плод и не ухаживали за ребенком, они занимались ремеслом — например, пряли или ткали.

Из этих деталей складывается тот культурный фон, на котором происходила борьба за власть (и возможность передавать ее по наследству), а также за контроль над эзотерическим знанием. Это борьба продолжалась вплоть до относительно недавнего времени. Вспомним о народах, которые в колониальный период называли «пятью цивилизованными племенами» американского Юго-Востока: чероки, чикасо, чокто, крики и семинолы. Все они соответствовали описанной нами модели и управлялись советами, в которых все члены общины имели равное право голоса. Деятельность этих советов была ориентирована на поиск консенсуса. В то же время во всех пяти обществах сохранялись черты более древней формы политического устройства с ее жрецами, кастами и князьями. В некоторых случаях практика передачи власти по наследству сохранялась вплоть до XIX века, вступая в конфликт со стремлением широких групп населения к более демократическим формам правления[799].

Некоторые исследователи считают появление эгалитарных институтов следствием общественных движений, сосредоточенных вокруг летних церемоний Зеленого маиса[800]. Символом этих церемоний стал квадрат с петлями. Такую форму имели не только общественные здания и жилые постройки, но и площади для собраний, аналога которым не было в поселениях и городах Миссисипи более раннего периода. Судя по имеющимся источникам, жрецы чероки утверждали, что прибыли с неба, чтобы передать особое знание жителям Земли. С другой стороны, у нас есть такие свидетельства, как история об Ани-Кутани, в которой рассказывается о древнем теократическом обществе, которым правила каста потомственных мужчин-жрецов, систематически злоупотреблявших своей властью, что прежде всего выражалось в жестоком обращении с женщинами. Закончилось всё тем, что недовольные люди восстали и перебили их всех[801].