ГЛАВА VI. Сады Адониса

Революция, которой не было: как люди неолита избегали сельского хозяйства

Обратимся же к вопросу о происхождении земледелия.

О предрассудках Платона и о том, как они искажают наши представления об изобретении земледелия

«Скажи мне вот что, — пишет Платон. ― Разве станет разумный земледелец, радеющий о посеве и желающий получить урожай, всерьез возделывать летом сады Адониса восемь дней любоваться хорошими всходами? Если он и делает это иной раз, то только для забавы, ради праздника. А всерьез он сеет, где надлежит, применяя земледельческое искусство, и бывает доволен, когда на восьмой месяц созреет его посев»[291].

Сады Адониса, о которых говорит Платон, представляли собой посевы быстрорастущих декоративных и неплодоносных растений. Философ использовал их в качестве удобной метафоры всего скороспелого, притягательного, но в конечном счете бесплодного. В самые жаркие дни лета, когда растения гибнут от палящего солнца, женщины Древних Афин сооружали такие маленькие сады в корзинах и горшках, засеивая их смесью быстрорастущих злаков и трав. Эти импровизированные грядки помещались на плоские крыши частных домов, где растения оставляли увядать под лучами солнца: это была ботаническая инсценировка преждевременной смерти Адониса — охотника, погибшего в самом расцвете сил в схватке с вепрем. На крышах, вне поля публичного зрения мужчин и гражданских властей, проводились особые обряды, открытые для всех афинских женщин вне зависимости от их классовой принадлежности, включая проституток. Хоть это были обряды скорби, но они также включали в себя беспробудное пьянство и, несомненно, другие формы экстатического поведения.

Историки сходятся на том, что этот женский культ уходит корнями в месопотамские обряды плодородия, связанные с Думузи/Таммуза — богом-пастухом, олицетворяющим земледельческий цикл, смерть которого жители Месопотамии оплакивали каждое лето. Культ Думузи/Таммуза во многом схож с древнегреческим культом Адониса, пришедшим в Грецию с востока, из Финикии, в VII веке до н. э. — на заре ассирийской экспансии. Некоторые современные исследователи считают, что этот культ подрывал патриархальные ценности и представлял собой противоположность чопорным официальным Тесмофориям (осенний праздник греческой богини плодородия Деметры), которые финансировало государство и в которых принимали участие жены афинских граждан. Это был праздник, посвященный серьезному земледелию, от которого зависела жизнь города. Другие исследователи трактуют историю Адониса прямо противоположным образом, рассматривая ее как реквием по первобытной драме серьезной охоты, которая отошла на второй план после появления земледелия, но не была забыта, став отголоском утраченной маскулинности[292].

Очень здорово, скажете вы, но как всё это связано с появлением земледелия? Что общего имеют сады Адониса с зарождением земледелия в эпоху неолита, за 8000 лет до Платона? В каком-то смысле всё. Научные дискуссии о культе Адониса затрагивают ровно те же вопросы, с которыми сталкиваются современные исследования возникновения сельского хозяйства. Относились ли с самого начала люди к сельскому хозяйству как к серьезному занятию, цель которого заключается в том, чтобы производить всё больше и больше еды для постоянно растущего населения? Большинство исследователей предполагают, что именно это и стало основной причиной появления сельского хозяйства. Но, может быть, изначально сельское хозяйство было гораздо более непринужденным и даже подрывным занятием — или, возможно, его появление стало побочным эффектом иных действий, связанных, например, со стремлением людей дольше оставаться на определенных территориях, где в приоритете были охота и торговля. Какая из двух этих идей несет в себе дух первых земледельцев: величественный и прагматичный праздник Тесмофорий или непринужденные и разгульные обряды, связанные с садами Адониса?

Нет никаких сомнений в том, что люди эпохи неолита — первые в мире земледельцы — тоже активно обсуждали эти вопросы. Чтобы объяснить, почему мы так считаем, давайте рассмотрим пример Чатал-Хююк — возможно, самого известного неолитического поселения в мире.

Раздел, в котором мы рассказываем, как Чатал-Хююк, самый старый город в мире, получил новую историю

Чатал-Хююк, расположенный на равнине Конья в Центральной Турции, был основан около 7400 года до н. э. Люди жили в нем на протяжении примерно полутора тысяч лет — чтобы было понятнее, скажем, что примерно такой же временной отрезок отделяет нас от Амалфриды, королевы вандалов, достигшей пика своего влияния около 523 года н. э. Слава этого поселения отчасти связана с его необычайными размерами. Чатал-Хююк был скорее городом, нежели деревней: его площадь составляла 13 гектаров, а население — около 5000 человек. Но в этом городе не было явного центра, объектов коммунального хозяйства и даже улиц: просто плотно заселенный конгломерат домохозяйств. Все дома в Чатал-Хююк были одинакового размера и имели одинаковую планировку. На крыше каждого из них размещалась лестница, по которой люди и попадали внутрь.

Общий план Чатал-Хююк наводит на мысли о том, что его жители вели унылую и однообразную жизнь в лабиринте одинаковых глинобитных стен, но если мы заглянем внутрь самих зданий, то увидим, что всё было абсолютно иначе. Это место знаменито в том числе довольно жуткими интерьерами домов. Если вам когда-либо доведется заглянуть внутрь дома в Чатал-Хююк, то вы никогда не забудете увиденного: в центральной части дома расположены жилые комнаты, в ширину не более 16 футов, украшенные черепами и рогами крупного рогатого скота и других существ, утопленными внутрь стен или выступающими наружу из мебели и предметов обстановки. Многие комнаты были украшены яркими настенными росписями и фигурной лепниной, а также содержали платформы, под которыми находились некоторые покойные домочадцы — от шести до шестидесяти усопших в отдельно взятом доме, — которые поддерживали живых. Тут мы можем только процитировать слова Мориса Сендака о волшебном доме, где «стены раздвинулись до самого горизонта»[293].

Поколения археологов предпочитали рассматривать Чатал-Хююк как памятник, относящийся к эпохе «зарождения сельского хозяйства». Причины вполне понятны. Чатал-Хююк — одно из первых известных нам крупных поселений, обитатели которого занимались земледелием и питались главным образом культивированными зерновыми и бобовыми, а также мясом одомашненных овец и коз. Следовательно, кажется логичным предположить, что жители этого поселения стали зачинщиками того, что со времен В. Гордона Чайлда — специалиста по доисторическому периоду и автора книг «Человек создает себя» (1936) и «Что случилось в истории» (1940) — принято называть «аграрной революцией». Когда археологи в 1960-е годы начали раскопки в Чатал-Хююк, то все обнаруженные предметы материальной культуры интерпретировались ими именно в этом ключе. Глиняные статуэтки сидящих женщин — в том числе знаменитая статуэтка женщины в окружении двух кошек — считались изображениями Богини-Матери, отвечавшей за плодовитость женщин и земли. Считалось, что бычьи черепа (букрании), которые местные жители вешали на стены, принадлежали домашнему скоту и были посвящены божеству тавру, отвечавшему за защиту и воспроизводство скота. Некоторые здания были определены исследователями как «святилища». Предполагалось, что вся эта ритуальная жизнь была связана с серьезной вовлеченностью в сельское хозяйство, неолитический спектакль больше в духе Деметры, нежели Адониса[294].

Однако недавние находки археологов указывают на то, что мы слишком рано сбросили Адониса со счетов[295]. Благодаря использованию новых методов полевой работы, начиная с 1990-х в Чатал-Хююке удалось обнаружить целый ряд удивительных находок, которые заставляют нас пересмотреть свой взгляд как на историю самого старого города в мире в частности, так и на происхождение сельского хозяйства в целом. Выяснилось, что местный скот не был домашним: обнаруженные в Чатал-Хююк массивные черепа принадлежали диким свирепым вепрям. Здания, похожие на святилища, оказались вовсе не святилищами, а домами, в которых люди занимались своими повседневными делами: готовили и принимали пищу, что-то мастерили — всё как везде, за исключением высокой концентрации ритуальных предметов в помещениях. Новые находки затмили даже Богиню-Мать. Дело не в том, что археологам перестали попадаться статуэтки тучных женщин, но в том, что теперь их находили в основном не в святилищах и не у престолов, а в грудах мусора за пределами жилых домов. У многих найденных статуэток были отломаны головы, и выглядело всё так, как будто к ним относились не так серьезно, как стоило бы относиться к почитаемым религиозным предметам[296].

Сегодня большинство археологов считают, что нет никаких оснований интерпретировать доисторические статуэтки тучных женщин как изображения «богинь плодородия». Представление о том, что они связаны с культом богини, было порождено давно развенчанными викторианскими фантазиями о «примитивном матриархате». В XIX веке действительно считалось, что матриархат был базовой формой политической организации всех неолитических обществ (матриархат при этом противопоставлялся деспотичному патриархату бронзового века, последовавшего за эпохой неолита). В результате практически все изображения фертильных женщин интерпретировались как образы богинь. Современные археологи чаще указывают на то, что многие статуэтки с таким же успехом могли быть местным аналогом кукол Барби (которые претерпели некоторые изменения в обществе с радикально другими стандартами женской красоты); или отмечают, что различные статуэтки могли выполнять абсолютно разные функции (несомненно, так оно и было); или же вообще отказываются рассуждать на эту тему, настаивая, что мы не знаем и никогда не узнаем, зачем люди произвели такое большое количество статуэток женщин, и, следовательно, все интерпретации археологов — не более чем проекции наших собственных представлений о женщинах, гендере и фертильности, не имеющие никакого отношения к тому, как воспринимали эти статуэтки жители неолитической Анатолии.

Все эти рассуждения могут показаться занудством, педантичным копанием в мелочах, но, как мы увидим, на кону стоит очень многое.

Раздел, в котором мы вступаем на запретную для академических ученых территорию и рассуждаем, мог ли существовать матриархат в эпоху неолита

Не только идея о «примитивном матриархате» стала пугалом в современной науке, но и простые предположения о том, что в аграрных обществах женщины занимали высокое положение, способны навлечь на себя академическое порицание. В принципе нет ничего удивительного. Точно так же, как начиная с 1960-х годов радикалы идеализировали племена охотников-собирателей, в более раннюю эпоху поэты, анархисты и представители богемы идеализировали неолит, изображая его эрой благотворной теократии, когда власть находилась в руках жриц Великой богини, всемогущего далекого предка Инанны, Иштар, Астарты и самой Деметры. По их мнению, так продолжалось до тех пор, пока эти общества не были покорены агрессивными и патриархальными носителями индоевропейских языков, которые передвигались на лошадях и пришли из степей, — или, в случае Ближнего Востока, кочевниками, говорившими на семитских языках, которые пришли из пустынь. Разночтения в трактовках этого вымышленного столкновения стали причиной серьезного политического раскола, произошедшего в конце XIX — начале XX века.

Вспомним, например, Матильду Джослин Гейдж (1826–1898), при жизни считавшуюся одной из ведущих американских феминисток. Гейдж также была антихристианкой и интересовалась матриархатом у ирокезов, которых она считала одним из немногих современных обществ, сохранивших неолитическую социальную организацию. Кроме того, Гейдж была убежденной защитницей индигенных прав, и в конечном счете племя могавков даже приняло ее в качестве матери клана. (Последние годы жизни она провела в доме своего преданного зятя Лаймена Фрэнка Баума, автора книг о стране Оз — как уже неоднократно отмечалось, в книгах этой серии есть королевы, добрые волшебницы и принцессы, но нет ни одного мужского персонажа, обладающего легитимной властью.) В книге «Женщина, церковь и государство» (1893) Гейдж пишет об универсальной ранней форме общественного устройства, «известной как матриархат, или власть Матери», в рамках которой правительственные и религиозные институты выстраивались по модели отношений между матерью и ребенком в частном домохозяйстве.

Или же вспомним двух любимых учеников Зигмунда Фрейда. Один из них, анархист Отто Гросс, незадолго до Первой мировой войны разработал теорию, согласно которой супер-эго на самом деле является частью патриархата и должно быть уничтожено, чтобы высвободить благотворное матриархальное коллективное бессознательное, которое он рассматривал как скрытый, но по-прежнему существующий след эпохи неолита. (Гросс планировал добиться этой цели главным образом при помощи наркотиков и полиаморных сексуальных отношений; его работы сейчас помнят в основном благодаря тому влиянию, которое они оказали на Карла Юнга, еще одного любимого ученика Фрейда, позаимствовавшего у Гросса идею коллективного бессознательного, но отбросившего его политические выводы.) После Первой мировой войны нацисты взялись за ту же историю «арийского» вторжения, но вывернули ее наизнанку и стали утверждать, что вымышленные патриархальные завоеватели были прародителями их собственной высшей расы.

С учетом сильной политизированности такого экстравагантного взгляда на доисторический период нет ничего удивительного в том, что тема «примитивного матриархата» приобрела дурную репутацию и стала своего рода запретной территорией для последующих поколений исследователей. Но сложно избавиться от впечатления, что всё не так просто. Теория первобытного матриархата была полностью стерта из научной истории — вряд ли это произошло просто из-за того, что это была переоцененная и устаревшая теория. Для современных ученых вера в первобытный матриархат — своего рода интеллектуальное преступление, примерно на одном уровне с «научным расизмом». Сторонники этой идеи вычеркиваются из истории: Гейдж — из истории феминизма, Гросс — из истории психологии (несмотря на то, что он разработал концепции интроверсии и экстраверсии, а также взаимодействовал с целым рядом знаменитых современников, от Франца Кафки и берлинских дадаистов до Макса Вебера).

Это странно. В конце концов, кажется, что столетие с небольшим — срок, вполне достаточный для того, чтобы улеглась пыль. Почему эта тема по-прежнему остается табуированной?

Во многом это связано с негативным отношением к наследию литовско-американского археолога Марии Гимбутас. В 1960-е — 1970-е годы Гимбутас была ведущим специалистом в области изучения Восточной Европы в доисторический период. Сейчас ее часто изображают такой же чудаковатой, как и психиатра-бунтаря Отто Гросса, обвиняя в том, что она пыталась реанимировать самые нелепые викторианские фантазии, подав их под современным соусом. Эти обвинения попросту беспочвенны (судя по всему, большинство критиков даже не читали работы Гимбутас); более того, из-за них исследователи даже не могут размышлять о том, как иерархии и эксплуатация укоренились в домашней сфере, если только они не хотят вернуться к Руссо и упрощенному представлению о том, что появление оседлого сельского хозяйства автоматически привело к тому, что мужья стали управлять женами, а отцы — детьми.

Если вы прочтете книги Гимбутас — например, «Богини и боги старой Европы» (1982), — то сразу поймете, что в них она пыталась сделать то, что прежде позволялось делать только мужчинам: создать большой нарратив о происхождении евразийской цивилизации. В качестве строительных блоков она использовала те самые «культурные ареалы», о которых мы говорили в предыдущей главе. Гимбутас утверждала, что старая викторианская история о поклоняющихся богине земледельцах и арийских завоевателях в некоторых (но не во всех) отношениях была верна.

Гимбутас пыталась определить общие контуры культурной традиции, которую она называет «старой Европой», — мира неолитических деревень с центром на Балканах и в Восточном Средиземноморье (но также простирающегося дальше на север), где, как считала Гимбутас, мужчины и женщины были равны, а различия в богатстве и статусе строго ограничивались. Старая Европа, по оценке исследовательницы, существовала примерно с 7000 до 3500 года до н. э. — то есть речь опять же идет об очень внушительном отрезке времени. Гимбутас считала, что эти общества были миролюбивыми, и утверждала, что они имели общий пантеон богов, во главе которого стояла верховная богиня. О культе этой богини свидетельствуют тысячи статуэток женщин — некоторые из них были изображены в масках, — обнаруженные в неолитических поселениях от Ближнего Востока до Балкан[297].

Согласно Гимбутас, «старая Европа» была уничтожена в 3-м тыс. до н. э., когда на Балканы стали массово переселяться скотоводческие (так называемые курганные) народы, пришедшие из Понтийской степи к северу от Черного моря. Курган — наиболее археологически узнаваемая черта этих групп: земляные курганы, насыпанные над могилами воинов (обычно мужчин), погребенных с оружием и украшениями из золота, с экстравагантными жертвоприношениями животных, а иногда и людей из числа слуг. Здесь мы видим нечто прямо противоположное общинному этосу старой Европы. Пришлые племена были аристократическими, «андрократическими» (то есть патриархальными) и крайне воинственными. Гимбутас считала, что именно они ответственны за распространение на запад индоевропейских языков, появление новой разновидности обществ, основанных на полном подчинении женщин, и превращение воинов в правящую касту.

Как мы уже отмечали, всё это сильно смахивает на старые викторианские фантазии — но тут есть несколько ключевых отличий. Старая версия уходила корнями в эволюционную антропологию, которая считала, что матриархат был исходным состоянием человечества, поскольку люди изначально не понимали, какую физиологическую роль выполняет мужчина в зачатии ребенка, и думали, что женщина в одиночку производит потомство{50}. Разумеется, это означает, что сообщества охотников-собирателей предшествующей эпохи должны были быть в той же (если не в большей) степени матрилинейными и матриархальными, как и сообщества первых земледельцев, — многие ученые так и утверждали, основываясь исключительно на умозрительных заключениях и не имея никаких фактических доказательств. Однако Гимбутас ни о чем подобном не говорила: она лишь утверждала, что в эпоху неолита женщины на Ближнем Востоке и в Европе были независимыми и играли ведущую роль в ритуалах. Однако к 1990-м годам многие ее идеи были подняты на щит экофеминистками, адептами религий нью-эйдж и представителями многих других социальных движений; те, в свою очередь, вдохновили авторов целой плеяды популярных книг — от философских до откровенно нелепых; в процессе наблюдения Гимбутас смешались с самыми экстравагантными идеями из викторианского наследия.

Учитывая всё это, многие археологи и историки пришли к выводу, что работы Гимбутас представляют собой нечто среднее между научным исследованием и популярной литературой. Вскоре на нее посыпались всевозможные обвинения со стороны ученых: от выборочного использования источников для подтверждения своей точки зрения до игнорирования новейших методологических достижений. Ее также обвиняли в обратном сексизме и в том, что она занимается «мифотворчеством». Кроме того, Гимбутас пришлось пережить крайне унизительный сеанс публичного психоанализа, когда ведущие академические журналы стали публиковать статьи, в которых утверждалось, что теории Гимбутас об уничтожении старой Европы являются всего лишь фантасмагорическими проекциями ее собственного тяжелого жизненного опыта: на заключительной стадии Второй мировой войны исследовательница была вынуждена бежать из родной Литвы, когда туда вступили советские войска[298].

Можно сказать, что Гимбутас повезло: она умерла в 1994 году и не застала всего этого. Но она также не имела возможности ответить оппонентам. Некоторые критические замечания — возможно, даже большая их часть — были справедливы, но аналогичным образом можно критиковать почти любого археолога, предлагающего масштабную историческую концепцию. В некотором смысле Гимбутас действительно занималась мифотворчеством, что отчасти объясняет беспощадную критику со стороны академического сообщества. Но когда ученые-мужчины занимаются аналогичным мифотворчеством — как мы увидели, такое происходит довольно часто, — их работы не только не вызывают возражений, но и получают престижные литературные премии, а в честь этих ученых впоследствии называют серии почетных лекций{51}. Возможно, все увидели, что Гимбутас предприняла вполне сознательную попытку подорвать жанр больших исторических нарративов, в котором доминировали (и продолжают доминировать) авторы-мужчины вроде нас. Но Гимбутас не получила ни литературной премии, ни даже места в зале славы археологии; вместо этого она удостоилась посмертной дискредитации и, что еще хуже, пренебрежительного отношения к себе и своим работам.

По крайней мере, так обстояло дело до недавнего времени.

После анализа ДНК древних людей (недоступного во времена Гимбутас) целый ряд ведущих археологов пришли к выводу, что Гимбутас, вероятно, была права — по крайней мере в одном важном аспекте. Если их аргументы, опирающиеся на данные популяционной генетики, верны хотя бы в общих чертах, то тогда мы действительно можем утверждать, что примерно в 3-м тыс. до н. э., как и говорила Гимбутас, скотоводческие народы с пастбищ к северу от Черного моря начали переселяться на юг. Некоторые ученые даже утверждают, что в этот период происходила массовая миграция обитателей евразийской степи, которая привела к замещению населения и, возможно, распространению индоевропейских языков на просторах Центральной Европы, как и предполагала Гимбутас. Другие исследователи более осторожны в своих выводах. Как бы то ни было, после того как на протяжении нескольких десятилетий эта тема была окружена практически полным молчанием, об исследованиях Гимбутас наконец снова заговорили[299].

А как быть с другой составляющей концепции Гимбутас, утверждением о том, что первые неолитические общества практически были свободны от рангов и иерархий? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо развенчать несколько заблуждений. На самом деле Гимбутас никогда не утверждала, что в эпоху неолита существовал матриархат. Более того, разные авторы вкладывают в этот термин разные значения. Поскольку «матриархальным» называется общество, где женщины преобладают на политических позициях, можно сказать, что матриархат — это очень редкое явление в истории человечества. Есть множество примеров того, как отдельные женщины обладали реальной исполнительной властью, командовали армиями или писали законы, но мало в каких обществах исключительно женщины обладали исполнительной властью, командовали армиями или писали законы. Даже могущественные правительницы: Елизавета I в Англии, императрицы Циси в Китае или Ранаванула I на Мадагаскаре — не назначали своими главными советниками, полководцами, судьями и чиновниками преимущественно представительниц женского пола.

Как бы то ни было, политическая власть женщин описывается другим термином — «гинархия» или «гинеократия». Слово «матриархат» имеет несколько иное значение. Здесь есть определенная логика: в конце концов, когда мы говорим о «патриархате», то прежде всего имеем в виду не то, что в руках мужчин сосредоточена публичная власть, а то, что они обладают властью патриархов, то есть глав семейств, — властью, которая выступает в качестве модели и экономической основы для власти мужчин в других сферах социальной жизни. Матриархат может рассматриваться как аналогичная ситуация, когда роль матери, которую женщина играет в семье, выступает в качестве модели и экономической основы для власти женщин в других сферах жизни общества (такое доминирование необязательно предполагает насилие над мужчинами или их дискриминацию), в которых в результате женщины обладают большей властью, чем мужчины.

Если рассматривать матриархат подобным образом, то он оказывается вполне реальным. Вероятно, даже Кондиаронк жил в матриархальном обществе. В то время племена, говорившие на ирокезских языках, такие как вендат, жили в городах, состоявших из длинных домов, в которых располагалось по пять-шесть семей. Каждый длинный дом управлялся советом женщин — у мужчин не было аналогичного совета, — члены которого контролировали все основные хранилища одежды, инструментов и продовольствия. Политическая сфера, в которой вращался сам Кондиаронк, была, возможно, единственной сферой жизни вендат, где не преобладали женщины, но там всё равно существовали женские советы, которые могли наложить вето на любые решения мужских советов. Исходя из подобного понимания матриархата, такие племена индейцев пуэбло, как хопи или зуни, тоже можно отнести к матриархальным, в то время как минангкабау, мусульманский народ, проживающий в Суматре, называет себя матриархальным ровно по тем же причинам[300].

Да, такое матриархальное устройство встречалось относительно редко — по крайней мере, в последние два столетия, задокументированных этнографами. Но раз мы выяснили, что такое устройство возможно, то у нас нет никаких оснований утверждать, что оно не могло быть более широко распространено в эпоху неолита, или полагать, что Гимбутас, которая искала матриархальные общества в эпоху неолита, занималась чем-то странным или неправильным. Гипотеза Гимбутас, как и все прочие гипотезы, требует проверки на фактическом материале.

Что возвращает нас в Чатал-Хююк.

Раздел, в котором мы рассуждаем, как могла выглядеть жизнь самого известного неолитического города

В последние годы в Чатал-Хююк был найден целый ряд миниатюр, свидетельствующих о том, что изображения женских тел занимали особое место в ритуалах и искусстве местных жителей: через них символически осмыслялись вопросы жизни и смерти. Одна из них представляет собой глиняную статуэтку с типично женской фигурой спереди, переходящей сзади в тщательно смоделированный скелет с очень худыми руками. Голова, ныне утраченная, была закреплена в отверстии в верхней части. Другая женская фигурка имеет крошечное углубление в центре спины, в которое было помещено семечко дикого растения. А внутри домашней платформы, использовавшейся для захоронений, археологи обнаружили чрезвычайно любопытную женскую статуэтку, искусно вырезанную из известняка. Ее детальная прорисовка проясняет один из аспектов более распространенных фигурок, сделанных из глины: обвисшая грудь, впалый живот и валики жира означают не беременность, как считалось раньше, а возраст[301].

Эти находки позволяют предположить, что более широко распространенные статуэтки, явно не относившиеся к предметам культа, необязательно должны быть куклами или игрушками. Изображения богинь? Скорее всего, нет. Но вполне вероятно, что перед нами изображения своего рода матриархов, которые демонстрируют интерес местных жителей к пожилым женщинам. При этом аналогичных статуэток, изображающих пожилых мужчин, обнаружено не было. Безусловно, это не означает, что мы должны игнорировать множество других неолитических статуэток, которые имеют фаллосы или смешанные мужские и женские черты или же настолько схематичны, что мы не только не можем определить их пол, но даже сказать, люди ли это. Аналогичным образом эпизодические связи между неолитическими статуэтками и масками — речь идет о культурах Ближнего Востока и Восточной Европы[302] — могут свидетельствовать о том, что в некоторых обстоятельствах такие категориальные различия намеренно размывались или даже обращались в свои противоположности (здесь можно провести параллель с маскарадами жителей Тихоокеанского побережья Северной Америки, где божества, равно как и те, кто их играл, были почти исключительно мужского пола).

Нет никаких свидетельств того, что в Чатал-Хююк женщины жили лучше, чем мужчины. Тщательное изучение мужских и женских зубов, скелетов и захоронений указывает на то, что они в целом одинаково питались, имели одинаковый уровень здоровья и удостаивались одинаковых ритуальных почестей после смерти[303]. Но при этом в Чатал-Хююк не было обнаружено аналогичных искусно выполненных мужских статуэток. С настенными росписями всё обстоит иначе. На дошедших до нас рисунках в основном изображены сцены охоты на кабанов, оленей, медведей и быков. В охоте участвуют мужчины и мальчики, изображенные, по всей видимости, в разные этапы своей жизни или, возможно, вступающие в эти этапы посредством охоты как ритуала инициации. Некоторые из этих энергичных мужчин носят леопардовые шкуры; в одной сцене, изображающей травлю оленя, у всех мужчин есть бороды.

Новые открытия явно свидетельствуют о том, что в Чатал-Хююк организация домашних хозяйств проникала почти во все сферы жизни общества. Несмотря на внушительные размеры города и плотность застройки, ничто не указывает на наличие в нем каких-либо централизованных органов власти. Судя по всему, каждое домохозяйство было более-менее замкнутым миром — обособленным местом хранения, производства и потребления. Кроме того, каждое домохозяйство в значительной степени самостоятельно осуществляло контроль над отправлением ритуалов — особенно если речь шла о ритуалах, связанных с мертвыми, — хотя ритуальные эксперты, разумеется, могли перемещаться между домашними хозяйствами. Остается неясным, какие социальные правила и привычки поддерживали автономию домашних хозяйств, но представляется очевидным, что местные жители усваивали эти правила главным образом внутри самих домохозяйств — не только посредством церемоний, но и рутинных занятий: приготовления пищи, мытья полов, штукатурки стен и тому подобного[304]. Всё это немного напоминает общества Северо-Западного побережья, также состоявшие из больших домов. Отличие в том, что в рассматриваемых неолитических домах, судя по всему, не было иерархий.

По всей видимости, жители Чатал-Хююк придавали большое значение повседневной рутине. На это явно указывает тот факт, что планировка домов тщательно воспроизводилась на протяжении долгого времени. Обычно срок эксплуатации дома составлял от 50 до 100 лет, после чего его аккуратно разбирали, а полученные материалы использовали для закладки фундамента нового дома. От века к веку новые глиняные стены возводились на месте старых глиняных стен — так могло продолжаться вплоть до тысячи лет. Что еще более удивительно, мелкие детали домашнего интерьера вроде глиняных очагов, печей, емкостей для хранения различных предметов и платформы тоже зачастую воссоздавались на одном и том же месте в течение столь же долгого времени. Даже отдельные рисунки и ритуальные сооружения снова и снова воспроизводились на одном и том же месте, часто по прошествии долгого времени.

Был ли Чатал-Хююк «эгалитарным обществом»? Нет никаких признаков того, что местные жители целенаправленно стремились к эгалитаризму в том смысле, что они не добивались единообразия в области искусства, архитектуры или материальной культуры. Но нет также никаких прямых указаний на то, что общество Чатал-Хююк было иерархическим. Тем не менее у всех домов была своя история, и они, судя по всему, обладали неким накопленным престижем. Об этом свидетельствует концентрация охотничьих трофеев, похоронных платформ и обсидиана — темного вулканического стекла, добывавшегося в высокогорных районах Каппадокии, примерно в 125 милях к северу от Чатал-Хююк. Авторитет, которым обладали дома с древней историей, может быть связан с политическим влиянием пожилых людей в Чатал-Хююк (возможно, в первую очередь пожилых женщин). Но более статусные домохозяйства располагались по соседству с менее статусными, не образуя отдельного «элитного» района. Говоря о гендерных отношениях, мы можем отметить определенную симметрию или, по крайней мере, взаимодополняемость. В настенных росписях темы, связанные с маскулинностью и феминностью, не пересекаются. Судя по всему, им отводились две обособленные области в разных частях жилых помещений.

Как была устроена общественная и трудовая жизнь в Чатал-Хююк? Возможно, самая поразительная особенность местного искусства и ритуалов заключается в том, что они практически никак не были связаны с сельским хозяйством. Как мы уже отмечали, в жизни обитателей Чатал-Хююк одомашненные зерновые культуры (пшеница и ячмень) и животные (овцы и козы) играли более важную роль, чем ресурсы дикой природы. Мы знаем это благодаря органическим останкам, в большом количестве обнаруженным на месте каждого из домов. Но при этом на протяжении тысячи лет культурная жизнь сообщества упрямо оставалась выстроена вокруг миров охоты и собирательства. И здесь нам стоит задаться вопросом о том, насколько полноценно мы представляем себе жизнь Чатал-Хююк и что нам неизвестно о его обитателях.

Каким образом в первых аграрных сообществах могли происходить сезонные изменения социального устройства

К настоящему моменту раскопано только около пяти процентов неолитического города Чатал-Хююк[305]. Зондирование и обследование местности не дает особых оснований полагать, что остальные части города существенно отличались от тех, что уже изучены. Тем не менее это напоминает о том, насколько мало нам известно на самом деле, и заставляет задуматься о лакунах в археологических данных. Например, очевидно, что полы в домах регулярно подметались, так что расположение обнаруженных предметов не дает нам точного представления о занятиях местных обитателей, достоверно реконструировать которые можно, только изучив крошечные фрагменты и осколки, застрявшие в штукатурке[306]. В Чатал-Хююк также были обнаружены остатки тростниковых циновок, покрывавших жилые поверхности и мебель, что вносит еще большую путаницу. Мы не знаем всего, и, возможно, даже половины о том, что происходило в этих домах, — более того, нам даже неизвестно, в течение какого времени люди жили в этих тесных и своеобразных сооружениях.

Поэтому полезно обратить внимание на окрестности Чатал-Хююк. Благодаря археологическим раскопкам мы можем хотя бы в общих чертах реконструировать, как они выглядели в древности. Чатал-Хююк был расположен в заболоченной местности (отсюда грязь и глина), где раз в году разливалась река Чаршамба, русло которой раздваивается на равнине Конья. Большую часть года это место было окружено болотами, которые перемежались участками сухой земли, расположенными на возвышенности. Зимой в Чатал-Хююк было холодно и сыро, летом — невыносимо жарко. С весны по осень местные жители перегоняли овец и коз по всей равнине с одного пастбища на другое, иногда даже забираясь в нагорье. Вероятнее всего, сельскохозяйственные культуры сеяли в конце весны в пойме реки Чаршамба, где они созревали всего за три месяца; сбор и обработка происходили в конце лета. Урожай быстрорастущих зерновых культур собирали и обрабатывали в сезон Адониса[307].

Все эти мероприятия могли происходить неподалеку от города, но они в любом случае предполагали, что в определенное время года местное население рассеивалось по округе, а организация труда и устройство общества пересобирались. И, как напоминают нам ритуалы Адониса, на крышах домов мог действовать абсолютно иной социальный порядок. Весьма вероятно, что дошедшие до нас остатки сооружений Чатал-Хююк главным образом относятся к той форме социальной организации, что существовала в зимние месяцы, когда активно проводились обряды, связанные с охотой и культом предков. После того как урожай был собран, та форма социальной организации, что требовалась в период сельскохозяйственных работ, уступала место другой. Овцы и козы отправлялись обратно в загоны, а люди — возвращались в домохозяйства, в которых на протяжении зимних месяцев была замкнута жизнь сообщества.

В Чатал-Хююк происходили сезонные изменения социальной структуры[308], и, судя по всему, именно тщательно сбалансированное чередование разных форм социального порядка стало залогом долгого существования города. В повседневной жизни, в семьях, внутри и между домохозяйствами преобладал впечатляющий уровень материального равенства. В то же время иерархии в Чатал-Хююк развивались медленными темпами, они воспроизводились в ритуалах, призванных обеспечить связь между живыми и мертвыми. Выпас разводимых животных и обработка земли, безусловно, предполагали строгое разделение труда, которое требовалось, чтобы обеспечить урожайность и защитить стада овец и коз, — но даже если так, разделение труда практически никак не отразилось на церемониальной жизни домохозяйств, которая черпала свою энергию из древних источников, по духу более близких Адонису, чем Деметре.

Однако среди исследователей возник спор о том, где именно жители Чатал-Хююк сеяли зерновые культуры. Изначально ученые, изучив под микроскопом остатки зерновых, предположили, что они должны были расти в сухой почве. С учетом того, что в древности бассейн Конья был сильно заболочен, это означает, что сельскохозяйственные угодья должны были располагаться как минимум в восьми милях от города. Это крайне маловероятно с учетом того, что у местных жителей не было ослов или быков, которых можно было бы запрячь в тележку (вспомним, что жители этого региона еще не одомашнили крупный рогатый скот, уже не говоря о том, чтобы его куда-то запрягать). Дальнейшие исследования подтвердили предположение, что зерновые выращивались гораздо ближе к городу, на аллювиальных почвах в пойме реки Чаршамба[309]. Этот вывод важен по целому ряду причин — не только экологических, но также исторических и даже политических, потому что от того, как мы представляем себе практические реалии неолитического сельского хозяйства, напрямую зависит то, как мы видим его последствия для организации общества.

Чтобы понять, с чем именно это связано, нам потребуется рассмотреть этот вопрос в еще более широкой перспективе.

Разбивая Плодородный полумесяц на части

Когда в 1960-е в Чатал-Хююк начались первые раскопки, поразительное открытие домов, украшенных черепами крупного рогатого скота, навело многих на вполне обоснованную мысль о том, что именно на равнине Конья люди впервые начали одомашнивать животных. Сейчас мы знаем, что крупный рогатый скот (а также кабаны) впервые был одомашнен за тысячу лет до основания Чатал-Хююк в совершенно другом месте: в верховьях Тигра и Евфрата, которые располагаются восточнее, на территории, известной как Плодородный полумесяц{52}. Именно у жителей этой территории основатели Чатал-Хююк позаимствовали основные компоненты своей аграрной экономики, включавшие одомашненные зерновые культуры, бобовые, овец и коз. Но они не стали одомашнивать крупный рогатый скот и свиней. Почему?

Поскольку никакие природные факторы не препятствовали разведению крупного рогатого скота и свиней, можно предположить, что здесь свою роль сыграл культурный отказ{53}. Самое очевидное объяснение — оно же самое убедительное. Судя по произведениям искусства и ритуалам Чатал-Хююк, местные жители с незапамятных времен считали дикий крупный рогатый скот и кабанов очень ценной охотничьей добычей. Престиж добычи сильно пошатнулся бы — прежде всего в глазах мужчин, — если бы рядом с этими опасными животными оказались их более послушные домашние сородичи. Благодаря тому, что крупный рогатый скот — эти внушительные, подтянутые и быстрые животные — оставался, как и в древние времена, исключительно диким, неизменным оставалось и устройство общества. Соответственно, крупный рогатый скот оставался диким и сохранял свою привлекательность примерно до 6000 года до н. э.[310]

Так чем же является или являлся собой Плодородный полумесяц? Прежде всего необходимо отметить, что это современное понятие, уходящее корнями как в геополитические, так и экологические факторы. Термин «Плодородный полумесяц» появился в XIX веке, когда европейские империи делили Ближний Восток, исходя из своих стратегических интересов. Отчасти именно тесная связь между археологией, исследованиями по древней истории и имперскими институтами модерна стала залогом того, что этот термин получил широкое распространение среди ученых, которые использовали его для обозначения территории от восточных берегов Средиземного моря (современные Палестина, Израиль и Ливан) до предгорьев Загроса (проходящих примерно по ирано-иракской границе), включающей в себя отдельные регионы Сирии, Турции и Ирака. Сейчас этот термин используется только специалистами по доисторическому периоду для обозначения региона, где зародилось сельское хозяйство: пояса пахотных земель, по форме напоминающего полумесяц и окаймленного пустынями и горными хребтами[311].

Однако с точки зрения экологии перед нами не один, а два или, возможно, даже больше полумесяцев — всё зависит от выбранного нами масштаба. В конце последнего ледникового периода, около 10 000 года до н. э., в развитии региона наблюдались две противоположные тенденции. Если мы обратим внимание на рельеф местности, то увидим, что полумесяц состоит из «горной» и «равнинной» части. Горная часть проходит по предгорьям Таврских и Загросских гор, а затем тянется на север, к современной границе между Сирией и Турцией. Для охотников-собирателей в конце последнего ледникового периода этого рубежа не существовало; перед ними был широкий пояс дубово-фисташковых лесов и богатых дичью прерий, изрезанных долинами рек[312]. В расположенной на юге равнинной части полумесяца мы видим фисташковые леса и участки плодородной земли, тесно связанные с речными системами, берегами озер или артезианскими источниками, за которыми лежат пустыни и бесплодные плато[313].

Между 10 000 и 8000 годами до н. э. проживавшие в горной и равнинной части Плодородного полумесяца общества охотников-собирателей претерпели серьезные изменения, но характер этих изменений в двух регионах был абсолютно разным. Эти различия не сводятся к различиям в способе производства или месте проживания. В обоих регионах мы видим широкий спектр различных видов поселений: деревни, поселки, сезонные лагеря, а также ритуальные и церемониальные центры, отмеченные внушительными общественными сооружениями. В обоих регионах мы видим множество свидетельств того, что, помимо охоты и собирательства, местные жители занимались выращиванием растений и животноводством. В культурном плане между регионами также есть различия. Некоторые из них столь существенны, что мы можем предположить, что здесь имел место процесс схизмогенеза, аналогичный тому, о котором мы говорили в предыдущей главе. Можно даже утверждать, что по завершении последнего ледникового периода экологическая граница между «горной» и «равнинной» частью Плодородного полумесяца превратилась в культурную границу, разделяющую две относительно единообразные культурные зоны. Различия между двумя зонами были почти столь же разительными, как и различия между «протестантскими охотниками-собирателями» и «королями-рыболовами» на Тихоокеанском побережье.

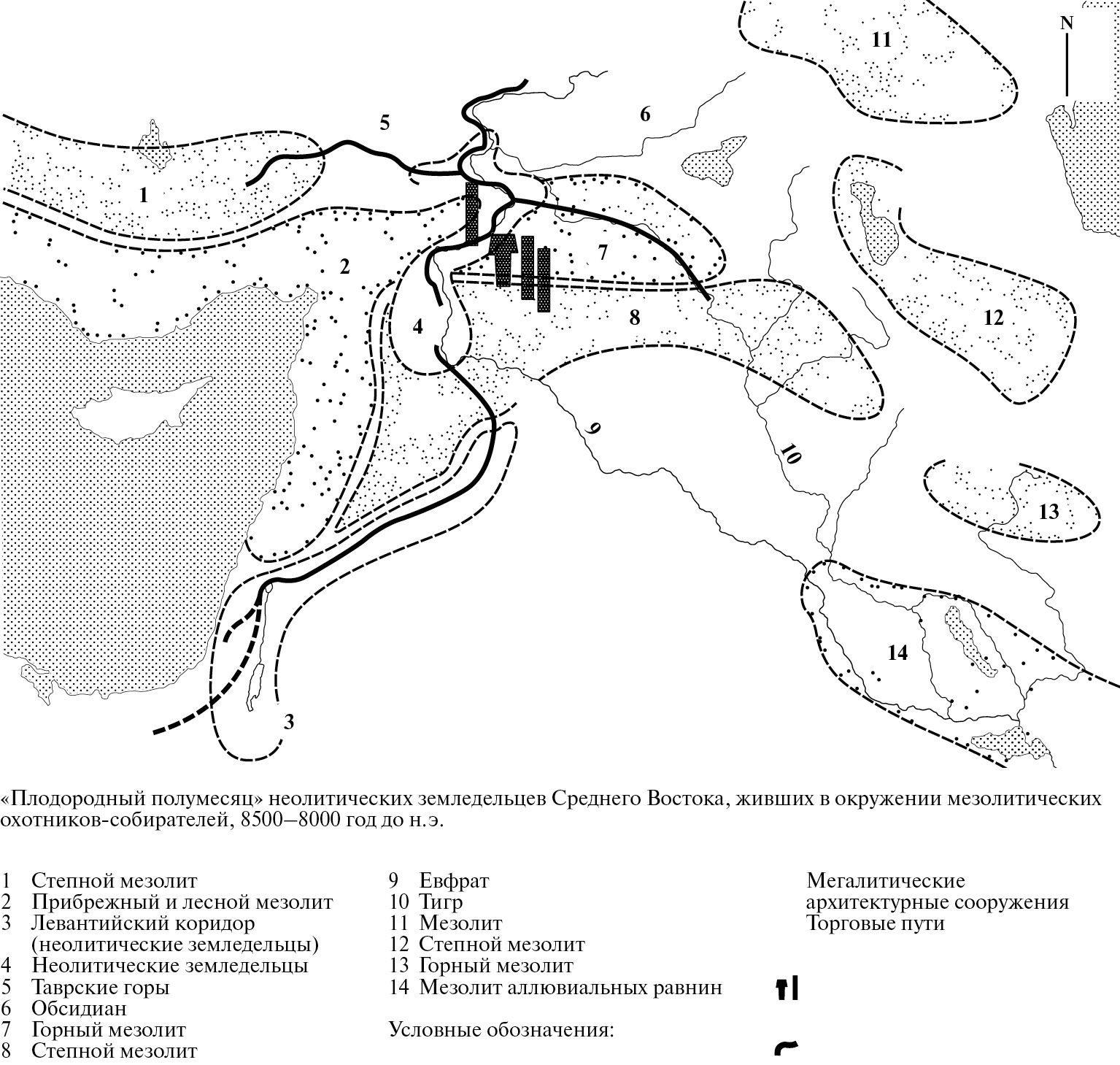

«Плодородный полумесяц» неолитических земледельцев Среднего Востока, живших в окружении мезолитических охотников-собирателей, 8500–8000 год до н. э.

Составлено на основе карты Э. Шерратта, любезно предоставленной С. Шерратт.

В обществах оседлых охотников-собирателей, проживавших в горах, произошел поразительный поворот к иерархии. Наиболее ярко об этом свидетельствует мегалитический комплекс Гёбекли-Тепе и расположенные поблизости от него поселения — например, обнаруженный недавно памятник Карахан-Тепе. В равнинных долинах Евфрата и Иордана, напротив, отсутствуют подобные мегалитические памятники. Проживавшие в этом регионе неолитические общества пошли по совершенно иному, но такому же стремительному пути изменений, о которых мы скажем несколько слов. Более того, две эти соседствующие семьи обществ — назовем их «жители равнин» и «жители гор» — были хорошо знакомы друг с другом. Нам известно это потому, что они на большом расстоянии торговали друг с другом различными прочными материалами, в том числе теми, что циркулировали по западному побережью Северной Америки в качестве драгоценностей: обсидианом и минералами из горных районов и раковинами моллюсков с побережья. Обсидиан из турецких гор шел на юг, а раковины (возможно, выполнявшие функцию денег) шли с берегов Красного моря на север. Благодаря торговле жители равнин и гор находились в постоянном контакте друг с другом[314].

Торговые пути сужались по мере продвижения на юг, где начинались менее равномерно заселенные районы: от сирийской излучины реки Евфрат, петляя по дамасскому бассейну и спускаясь к долине Иордана. Этот путь образовывал так называемый Левантийский коридор. Люди, проживавшие на здешних равнинах, были умелыми ремесленниками и торговцами. Судя по всему, у каждой деревни была своя специализация (шлифовка камней, изготовление бус, обработка раковин и так далее) и ремесла обычно были связаны с особыми «культовыми сооружениями» или сезонными домиками, указывающими на то, что эти ремесла находились под контролем гильдий или секретных обществ. К 4-му тыс. до н. э. вдоль ключевых торговых путей стали возникать более крупные поселения. Равнинные охотники-собиратели размещались на плодородных участках земли рядом с водосборными бассейнами долины реки Иордан. Торговля давала им возможность обеспечивать всем необходимым постоянно растущие популяции оседлых жителей. На этих благоприятных для жизни территориях возникали крупные поселения — площадь некоторых из них (например, Иерихона или Басты) достигала десяти гектаров[315].

Чтобы понять, насколько важную роль в этом процессе играла торговля, нужно иметь в виду, что равнинная часть полумесяца была территорией сильных контрастов и перепадов (и в этом отношении очень напоминала Калифорнию). Охотники-собиратели всегда имели возможность обмениваться друг с другом недостающими товарами: едой, лекарствами, наркотиками, косметикой и так далее, поскольку из-за климатических и топографических различий циклы роста растений сильно отличались в зависимости от региона[316]. Судя по всему, именно так и появилось земледелие — как одно из «нишевых» занятий и локальная форма специализации. Культуры, с которых началось земледелие — пшеницы двузернянки и однозернянки, ячменя, ржи и так далее, — были одомашнены не в какой-то одной «ключевой» точке (как считалось ранее), а в различных частях Левантийского коридора, раскинувшегося от долины реки Иордан до сирийского участка реки Евфрат и, возможно, уходящего еще дальше на север[317].

В горной части полумесяца мы обнаруживаем свидетельства того, что местные жители занимались скотоводством (в Западном Иране разводили овец и коз, а в Восточной Анатолии — крупный рогатый скот), которое было включено в сезонные циклы охоты и собирательства[318]. Выращивание зерновых культур возникло там схожим образом — в качестве незначительного дополнения к экономике, основанной на ресурсах дикой природы: орехах, ягодах, бобовых и других легкодоступных продуктах. Однако воздействие земледелия редко ограничивается только изменением числа калорий в рационе. Производство зерна также привело к возникновению новых форм социальной организации, необходимых для выполнения общественно важных задач — в основном повторяющихся, трудоемких и, безусловно, нагруженных символическим значением; полученные в результате продукты питания были включены в церемониальную жизнь. В поселении Джерф-эль-Ахмар на берегу сирийского Евфрата — оно расположено в том месте, где соединяется равнинная и горная часть Плодородного полумесяца, — хранение и переработка зерна происходила в основном не в жилищах, а в подземных хижинах, попасть в которые можно было через вход на крыше. Эти здания имели большое ритуальное значение[319].

Прежде чем мы продолжим сравнение жителей равнинной и горной части Плодородного полумесяца, представляется важным более детально рассмотреть эти ранние формы фермерства. Для этого нам потребуется подробнее изучить процесс одомашнивания.

О медленной пшенице и поп-теориях, объясняющих, как мы стали земледельцами

Одомашнивание зерновых предполагает, что культивируемые растения теряют черты, позволяющие им размножаться в диких условиях. Одной из важнейших таких черт является способность распространять свои семена без помощи человека. Если говорить о пшенице, то растущие на стебле семена размещаются в крошечных аэродинамических капсулах или колосьях. Когда дикая пшеница созревает, соединяющий элемент между колосом и стеблем (он называется рахис), трескается. Колосья высвобождаются и падают на землю. Их острые концы проникают в почву достаточно глубоко для того, чтобы по крайней мере некоторые семена смогли выжить и вырасти (другой конец, торчащий наружу, имеет щетинки, которые отпугивают птиц, грызунов и других животных).

У одомашненной пшеницы отсутствуют эти необходимые для выживания приспособления. Произошла генетическая мутация, отключившая механизм самопроизвольного рассеивания семян. В результате пшеница превратилась из сурового выживальщика в безнадежного иждивенца. Не имея возможности отсоединиться от материнского растения, рахис становится точкой привязанности. Вместо того чтобы отправить семена в большой и страшный мир, колоски остаются прикрепленными к верхней части стебля («колосу») до того момента, пока кто-нибудь не придет, чтобы собрать урожай, или пока они не сгниют или не будут съедены животными. Каким образом произошли эти генетические и поведенческие изменения у зерновых, сколько времени они заняли и что должно произойти с человеческими обществами, чтобы такие изменения стали возможными? Некоторые историки любят переворачивать этот вопрос с ног на голову. Пшеница, напоминают они нам, одомашнила людей в той же степени, в какой люди одомашнили пшеницу.

Юваль Харари красноречиво призывает нас «взглян[уть] на аграрную революцию с точки зрения пшеницы». Десять тысяч лет назад, отмечает он, пшеница была всего лишь одной из диких культур и не обладала никакой особой значимостью; но в течение следующих нескольких тысячелетий ее начали выращивать на большей части земного шара. Как это произошло? По мнению Харари, дело в том, что пшеница манипулировала человеком в своих интересах. «Полуобезьяна, — пишет он, — жила себе счастливо, охотилась и собирала растительную пищу, но примерно десять тысяч лет назад занялась культивированием пшеницы». Если пшенице не нравились камни, людям приходилось расчищать поля от них; если пшеница не хотела делить почву с другими растениями, люди обязаны были работать под палящим солнцем и полоть их; если пшеница нуждалась в воде, люди вынуждены были таскать ее из одного место в другое и так далее[320].

Всё это отдает фатализмом. Но так обстоит дело только в том случае, если мы исходим из предпосылки, что на весь этот процесс имеет смысл смотреть «с точки зрения пшеницы». Если подумать, то с какой стати? Люди — это разумные приматы с очень крупным мозгом, а пшеница — это… своего рода трава. Конечно, существуют нечеловеческие виды, о которых мы можем сказать, что они в каком-то смысле одомашнили сами себя — в том числе домашние мыши, воробьи, а также, возможно, собаки; все они, кстати, жили в первых неолитических деревнях Ближнего Востока. Также несомненно и то, что в долгосрочной перспективе наш вид оказался в зависимости от зерновых культур: пшеница, рис, пшено и кукуруза кормят нашу планету, и без них невозможно представить себе современный мир.

Но если мы хотим разобраться в неолитическом сельском хозяйстве, нам необходимо постараться взглянуть на него с точки зрения людей эпохи палеолита, а не с точки зрения наших современников и уж тем более не с точки зрения вымышленной расы буржуазных полуобезьян. Конечно, это задача посложнее, но в противном случае мы снова скатимся в мифотворчество: будем рассказывать «сказки», согласно которым наше нынешнее положение будет выглядеть неизбежным и предопределенным. Привлекательность рассказанной Харари истории, по нашему мнению, заключается не в том, что она основана на фактическом материале, а в том, что мы уже тысячу раз слышали эту историю — просто раньше в ней были другие персонажи. Многие из нас знают эту историю с младенчества. Мы снова вернулись в райский сад Эдем. Разница в том, что на этот раз не хитрый змей обманом заставил человека вкусить запретный плод с дерева познания, а сам плод (то есть зерновые культуры).

Мы уже хорошо знаем эту историю. Когда-то люди жили «довольно комфортной жизнью», пользуясь дарами Природы, но потом мы совершили роковую ошибку. Соблазнившись перспективой еще более непринужденной жизни — жить подобно богам, в достатке и роскоши, — мы нарушили гармонию Естественного состояния и тем самым невольно превратили себя в рабов.

Что, если мы отложим эту сказку в сторону и рассмотрим данные, полученные ботаниками, генетиками и археологами за последние несколько десятилетий? Давайте остановимся на пшенице и ячмене.

По окончании последнего ледникового периода пшеница и ячмень наряду с чечевицей, льном, горохом, нутом и горькой викой стали первыми культурами, которые одомашнил человек. Как мы отмечали, этот процесс происходил в различных частях Плодородного полумесяца, а не в какой-то одной его точке. В этом регионе и сейчас растут дикие разновидности перечисленных культур, что дает исследователям возможность непосредственно наблюдать за их поведением и даже реконструировать некоторые аспекты технического процесса, который десять тысяч лет назад привел к их одомашниванию. Вооруженные этим знанием, они могут также изучить дошедшие до нас остатки древних семян и других частей растений, сотни которых были обнаружены в ходе раскопок в том же регионе. Ученые могут сравнить биологический процесс одомашнивания (воспроизведенный в технологических условиях, аналогичных тем, что были в эпоху неолита) с тем процессом, что происходил в доисторические времена, и посмотреть, насколько совпадают полученные результаты.

Если практика выращивания зерновых культур получила широкое распространение в неолитических обществах, мы можем рассчитывать обнаружить свидетельства сравнительно быстрого или, по крайней мере, непрерывного процесса перехода от диких к одомашненным формам зерновых (на эту мысль и наводят термины вроде «аграрной революции»). Однако на самом деле археологи ничего подобного не нашли. Картина, которая складывается из добытых на Ближнем Востоке находок, не имеет ничего общего с историей в духе сказок о райском саде — историй о том, как люди нечаянно заключили сделку с дьяволом (то есть с пшеницей). Еще несколько десятилетий назад, когда исследователи начали сравнивать темпы одомашнивания зерновых культур в доисторический период с результатами своих экспериментов, им стало ясно, насколько далека эта история от истины.

Эксперименты с дикой пшеницей были впервые проведены в 1980-е годы[321]. Они продемонстрировали, что процесс генетической мутации, приводящий к одомашниванию сельскохозяйственных культур, занимает от 20–30 до 200 лет и предполагает использование простых методов сбора урожая — жатвы вручную или при помощи кремневых серпов. Таким образом, людям всего лишь нужно было следовать подсказкам, которые давали им сами культуры: собирать урожай после того, как он созрел; делать это таким образом, чтобы зерно оставалось на стебле (то есть срезать или выдергивать колосья, а не выбивать из них зерно при помощи палки); сеять семена на целинных землях (подальше от дикорастущих конкурентов); учиться на своих ошибках и повторять выигрышную формулу в следующем году. Для охотников-собирателей, поднаторевших в сборе урожая дикорастущих культур, эти изменения необязательно должны были оказаться серьезным логистическим или интеллектуальным вызовом. Кроме того, помимо стремления обеспечить себя пропитанием, у них могли быть и другие причины собирать урожай дикорастущих культур.

Если вы убираете урожай при помощи серпа, то получаете не только зерно, но и солому. Сейчас мы воспринимаем солому как побочный продукт, получаемый в процессе выращивания зерновых, основной целью которого является производство продуктов питания. Но археологические данные показывают, что на заре сельского хозяйства всё было наоборот[322]. На Среднем Востоке люди начали жить в постоянных поселениях задолго до того, как зерновые стали составлять значительную часть их рациона[323]. Они нашли новые способы использования стеблей дикорастущих трав; в том числе в качестве топлива для розжига костров и укрепляющего компонента, который превращал грязь и глину из рыхлой субстанции в жизненно важный тектонический материал, использовавшийся при строительстве домов, печей, складов и других сооружений. Солома также могла использоваться в производстве корзин, одежды, циновок и кровли. По мере того как люди начинали всё более и более активно собирать дикие травы для получения соломы (срезая их при помощи серпов или просто выдергивая), они создавали одно из ключевых условий для того, чтобы некоторые из этих трав утратили естественный механизм распространения семян.

И вот ключевой момент: если темп одомашнивания задавали не люди, а зерновые культуры, то эти два процесса должны были идти рука об руку и привести к одомашниванию крупносеменных злаков в течение нескольких десятилетий. У пшеницы должны были появиться слуги-люди, а у людей — растительный ресурс, дающий хороший урожай с минимальной потерей семян и удобный в хранении, но при этом требующий больших трудозатрат: необходимо обрабатывать землю, а также молоть и просеивать семена после сбора урожая (у дикорастущих зерновых этот процесс происходит естественным образом). Должно было смениться несколько поколений, чтобы люди окончательно заключили договор с дьяволом — то есть с пшеницей. Однако имеющиеся у нас данные совершенно не согласуются с такими предположениями.

Новейшие исследования показывают, что процесс одомашнивания в Плодородном полумесяце сильно затянулся и продолжался еще примерно три тысячи лет после того, как люди начали культивировать дикорастущие зерновые культуры[324]. (Для наглядности: такой же срок отделяет нас от времени предполагаемой Троянской войны.) И хотя некоторые современные историки могут позволить себе роскошь сказать «одним тысячелетием больше, одном тысячелетием меньше», мы едва ли можем предположить, что таким же образом рассуждали люди в доисторическую эпоху. Вы можете задать совершенно резонный вопрос: что мы понимаем под «культивированием» и как можно установить, когда люди начали культивировать дикорастущие культуры, если это не привело к заметным изменениям в репродуктивном поведении растений? Ответ кроется в сорняках (а также в исследовательских методах, разработанных в рамках «археоботаники», инновационной области археологии).

Почему неолитическое сельское хозяйство развивалось так медленно и почему его развитие не привело к огораживанию полей, как предполагал Руссо

Начиная с 2000-х годов археоботаники изучают такое явление, как «культивирование до одомашнивания». В целом культивирование — это те действия, которые совершают люди для того, чтобы повысить шансы определенных культур (как дикорастущих, так и одомашненных) на выживание. Для этого как минимум нужно расчищать и обрабатывать почву. Если дикие культуры растут в подготовленной почве, то у них меняется размер и форма семян, но это необязательно приводит к одомашниванию (по сути, они просто становятся крупнее). Кроме того, потревоженная людьми почва становится благоприятной средой для других растений, в том числе для сорняков — клевера, пажитника, ромашки, а также многочисленных представителей семейства лютиковых (из рода Adonis!), которые быстро цветут и так же быстро гибнут.

Начиная с 1980-х годов ученые изучают сорняки, обнаруженные при раскопках доисторических поселений Ближнего Востока, и анализируют, как изменялся их размер и пропорции. Сейчас в распоряжении ученых десятки тысяч образцов. Они демонстрируют, что жители некоторых частей региона — таких как Северная Сирия — начали культивировать дикие зерновые культуры как минимум в 10 000 году до н. э.[325] В то же время биологическое одомашнивание зерновых (в том числе крайне важный процесс затвердевания рахиса) завершилось только около 7000 года до н. э. Получается, что процесс занял в десять раз больше времени, чем требовалось, — если, конечно, люди действительно занимались всем этим вслепую, следуя по той траектории, которую диктовали изменения в культивируемых зерновых культурах[326]. Чтобы внести ясность: три тысячи лет истории человечества — слишком долго, чтобы говорить об «аграрной революции» или даже о некоем переходном этапе на пути к сельскому хозяйству.

Нам с нашими платоновскими предрассудками такая задержка кажется долгой и ненужной, но люди палеолита, очевидно, смотрели на это иначе. Этот период длиной в три тысячи лет необходимо рассматривать как отдельную важную фазу истории человечества. На протяжении этого периода охотники-собиратели начинали и прекращали заниматься культивированием зерновых. Как мы увидели, в таких заигрываниях с сельским хозяйством, которые явно не оценил бы Платон, нет ничего необычного или аномального. Чего они не делали — так это не подчиняли свою жизнь удовлетворению потребностей зерновых культур или домашнего скота. Культивирование зерновых, до тех пор пока оно не становилось слишком обременительным, было одним из множества способов, с помощью которых ранние оседлые сообщества управляли своей средой. Люди эпохи неолита необязательно придавали столь большое значение разграничению между дикими и одомашненными растениями, какое мы придаем сейчас[327].

Если подумать, то такой подход кажется вполне разумным. Культивирование одомашненных зерновых культур, как хорошо знали «жившие в изобилии» охотники-собиратели Тихоокеанского побережья, — это невероятно тяжелый труд[328]. Если вы серьезно занимаетесь сельским хозяйством, то вам необходимо серьезно ухаживать за почвой и пропалывать сорняки. После того как урожай собран, его необходимо обмолотить и просеять. Всё это помешало бы охоте, собирательству, ремесленному производству, заключению браков и многим другим вещам, не говоря уже о том, что у людей не осталось бы времени на рассказывание историй, азартные игры, путешествия и организацию маскарадов. Более того, сопоставив свои пищевые потребности и затраты труда, первые земледельцы могли целенаправленно выбрать такие практики, которые препятствуют морфологическим изменениям в зерновых культурах, сигнализирующим о начале процесса одомашнивания[329].

Поддержание такого баланса требовало особой разновидности земледелия, что возвращает нас обратно к Чатал-Хююк и его болотистым почвам. В районах, прилегающих к рекам и озерам, которые в период паводка выходят из берегов, практикуется «паводковое», «орошаемое» или «ирригационное» земледелие. Приливно-отливное земледелие — это довольно необременительный способ выращивания зерновых культур. Подготовка почвы происходит по большей части естественным путем. Паводки обеспечивают вспашку, ежегодное просеивание и обновление почвы. После того как вода отступает, остается плодородная аллювиальная почва, в которую можно сеять семена. Вы возделываете небольшой участок земли, при этом вам не нужно вырубать деревья, полоть сорняки или заниматься ирригацией. Единственное, что вам нужно сделать, — это соорудить небольшие каменные или земляные преграды («насыпи»), чтобы направить поток воды в ту или иную сторону. Для такой разновидности земледелия также подходят территории с высоким уровнем грунтовых вод — например, районы артезианских источников[330].

С точки зрения трудозатратности приливно-отливное земледелие не требует особых усилий, а также практически не требует централизованного управления. Крайне важно, что такие системы имеют своего рода внутренние сдерживающие факторы, препятствующие огораживанию и замерам земли. Все участки земли равноценны: в один год они могут быть плодородными, а в другой — затопленными водой или высохшими, так что у людей нет особых причин для того, чтобы вступать в долгосрочное владение землей и заниматься огораживанием. Нет особого смысла обозначать камнями границы участка, если сама земля под твоими ногами постоянно перемещается. Ни одна из форм человеческой экологии не является эгалитарной «по своей природе», и, как бы удивительно это ни звучало для Руссо и его последователей, появление первых систем земледелия само по себе не привело к возникновению частной собственности. На самом деле приливно-отличное земледелие предполагало коллективное владение землей или, по крайней мере, гибкие системы перераспределения земли[331].

Приливно-отливное земледелие было чрезвычайно важной особенностью экономик первых неолитических обществ, проживавших в более засушливых равнинных районах Плодородного полумесяца, и прежде всего, в Левантийском коридоре, где крупные поселения часто возникали недалеко от источников и озер (Иерихон или Телль-Асвад) или на берегах рек (Абу-Хурейра или Джерф-эль-Ахмар). Поскольку плотность дикорастущих культур была выше всего в горных районах, где выпадало бóльшее количество осадков, обитатели равнинных поселений имели возможность изолировать возделываемые ими культуры от дикорастущих. Собирая семена в горах и высаживая их на равнинах, на территории приливно-отливного земледелия, они запустили процесс дивергенции и одомашнивания культур. В связи с этим тот факт, что процесс одомашнивания зерновых культур занял так много времени, становится еще более поразительным. Судя по всему, первые земледельцы прикладывали минимум усилий, необходимых для того, чтобы обеспечить свое существование на территориях, на которых они проживали по причинам, не связанным с сельским хозяйством: из-за охоты, собирательства, рыболовства, торговли и так далее.

О женской науке

Отвергая нарратив о происхождении сельского хозяйства в духе историй про райский сад, мы также отвергаем или по крайней мере ставим под вопрос гендерно обусловленные предпосылки, стоящие за этим нарративом[332]. Книга Бытия — это не только история о том, как человечество лишилось первобытной невинности, но и один из самых влиятельных в истории текстов, проповедующих женоненавистничество, сравниться с которым (в западной традиции) могут только греческие авторы с их предрассудками — такие как Гесиод или, уж если на то пошло, Платон. В конечном счете именно Ева оказалась слишком слабой, чтобы воспротивиться уговорам коварного змея, и именно она первой вкусила запретный плод, так как именно она стремилась к знанию и мудрости. В качестве наказания она (и все последующие поколения женщин) была вынуждена рожать детей в страшных муках и подчиняться власти мужа, удел которого — всю жизнь трудиться в поте лица.

Когда современные авторы размышляют о том, как «пшеница одомашнила людей» (а не «люди одомашнили пшеницу»), они фактически подменяют вопрос о конкретных научных (человеческих) достижениях чем-то более мистическим. При таком подходе мы не задаемся вопросом о том, кто же выполнял всю интеллектуальную и практическую работу, которая требовалась для культивирования дикорастущих культур: кто изучал их свойства в различных почвах и водных режимах; кто экспериментировал с различными техниками сбора урожая, наблюдая за тем, как они влияют на рост, воспроизводство и питательность культур; кто дискутировал о влиянии сельского хозяйства на жизнь общества. Вместо этого мы предаемся лирическим рассуждениям о соблазнительном запретном плоде и размышляем о непредвиденных последствиях внедрения технологии (земледелия), которую Джаред Даймонд — на библейский манер — называет «самой большой ошибкой в истории человечества»[333].

Осознают они это или нет, но в итоге авторы таких работ стирают роль женщин. Почти во всех частях света именно женщины собирают урожай диких растений и затем готовят из него пищу, производят лекарства, корзины или одежду. Эти занятия гендерно маркированы как женские, даже когда ими занимаются мужчины. Это не универсальный антропологический факт, но близко к нему, насколько это возможно[334]. Конечно, гипотетически можно предположить, что так было не всегда. Можно даже предположить, что в последние несколько тысяч лет произошла глобальная трансформация гендерных ролей и языковых структур, — однако такое эпохальное изменение должно было оставить после себя какие-то следы, а ничего подобного обнаружено не было. Да, археологические данные крайне ограниченны, поскольку за исключением обугленных семян до нас дошло мало предметов, позволяющих судить о культивировании растений в доисторический период. Однако имеющиеся свидетельства указывают на то, что с древнейших времен существовала тесная связь между женщинами и знаниями о растениях[335].

Под знаниями о растениях мы подразумеваем не только новые способы обработки дикоросов с целью получения пищи, приправ, медикаментов, пигментов или ядов. Мы также подразумеваем развитие текстильных ремесел и более абстрактных форм знания о времени, пространстве и структуре, которые появляются вместе с этими ремеслами. Скорее всего, производство тканей, корзин, сетей, циновок и веревок всегда развивалось параллельно с культивированием пригодных в пищу растений, что также предполагает развитие математики и геометрии, которая (вполне буквально) переплетена с практикой этих ремесел[336]. На связь женщин с такими знаниями указывают одни из древнейших дошедших до нас изображений людей: повсеместные статуэтки женщин в плетеных головных уборах, юбках из нитей и веревочных поясах, относящиеся к последнему ледниковому периоду[337].

Исследователи (мужского пола) склонны игнорировать гендерные аспекты такого рода знания или же маскировать их за абстрактными категориями. Возьмем знаменитое замечание Клода Леви-Стросса о «неприрученной мысли» и «неолитических ученых», которые, по его мнению, разработали собственный, альтернативный современной науке подход, отправной точкой которого служит непосредственное взаимодействие с миром природы, а не обобщающие законы и теоремы. Первый метод экспериментирования совершается «под углом зрения чувственно постигаемых качеств», и, согласно Леви-Строссу, его расцвет пришелся на эпоху неолита, когда при помощи него были заложены основы для земледелия, животноводства, гончарного дела, ткачества, сохранения и приготовления пищи и так далее. Последний же подход, отправной точкой для которого служит определение формальных свойств и создание теорий, заявил о себе лишь сравнительно недавно, с появлением современных научных процедур[338].

В «Неприрученной мысли» — книге, посвященной изучению другой разновидности знания, этой неолитической «науки конкретного», — Леви-Стросс не говорит ни слова о той роли, которую в этом «расцвете» могли сыграть женщины{54}.

Если в качестве отправной точки мы возьмем эти соображения (а не воображаемое Естественное состояние), то тогда перед нами встанут совершенно другие вопросы о возникновении неолитического сельского хозяйства. Более того, нам потребуется совершенно новый язык для разговора о них, поскольку проблемы с традиционными подходами отчасти связаны с использованием самих понятий «сельское хозяйство» и «одомашнивание». Суть сельского хозяйства заключается в производстве продуктов питания. В эпоху неолита это было лишь одним (довольно незначительным) из аспектов взаимоотношений между людьми и растениями. Одомашнивание обычно предполагает некую форму господства или контроля над неуправляемыми силами «дикой природы». Феминистская критика уже проделала значительную часть работы по разоблачению гендерно обусловленных предпосылок, стоящих за обоими этими концепциями, которые не кажутся нам подходящими для описания экологии первых земледельцев{55}[339].

Что, если мы сместим фокус с сельского хозяйства и одомашнивания на ботанику или даже садоводство? Это позволит нам приблизиться к реалиям экологии людей эпохи неолита, которых, судя по всему, не особо интересовало, как укротить дикую природу или выжать как можно больше калорий из горстки семян. По всей видимости, они занимались земледелием для того, чтобы создавать сады — искусственные, часто временные среды обитания, — в которых экологические весы склонялись бы в пользу желанных видов. В их число входили культуры, которые, согласно классификации современных ботаников, относятся к конкурирующим между собой классам «сорных», «наркотических», «лекарственных» и «пищевых» растений. Однако ботаники эпохи неолита (которые учились на личном опыте, а не по учебникам) предпочитали выращивать их рядом друг с другом.

Вместо того чтобы отвести под посевы строго определенные территории, они использовали аллювиальные почвы рядом с озерами и реками, каждый год меняя расположение своих полей. Вместо того чтобы вырубать деревья, вспахивать поля и таскать воду, они сумели «убедить» природу делать большую часть работы за них. Их наука предполагала не господство и классификацию, а гибкость и убеждение, уход и задабривание или даже обман сил природы, чтобы увеличить вероятность благоприятного исхода[340]. Их «лабораторией» был реальный мир растений и животных, врожденные свойства которых они изучали посредством внимательного наблюдения и экспериментов. Помимо всего прочего, неолитическое земледелие было крайне эффективным.

В равнинных частях Плодородного полумесяца — например, в долинах рек Тигр и Евфрат — такие экологические системы на протяжении трех тысячелетий обеспечивали рост поселений и увеличение числа их жителей. Если мы будем делать вид, что это всего лишь сильно затянувшийся переходный период или репетиция перед появлением «серьезного» сельского хозяйства, то упустим всю суть происходившего. Такой подход также предполагает игнорирование очевидной для многих связи между неолитической экологией и присутствием женщин в ритуалах и искусстве того периода. Мы можем называть встречаемые фигурки «богинями» или «учеными», но важно то, что само появление этих статуэток говорит об особом статусе женщин, который был, безусловно, связан с их конкретными достижениями в создании новых общественных форм.

Затруднения, возникающие при изучении научных инноваций в доисторическую эпоху, отчасти связаны с тем, что нам приходится представлять себе мир без лабораторий, или, точнее, мир, где потенциальной лабораторией является всё что угодно вокруг. В этом случае Леви-Стросс оказывается гораздо ближе к истине:

…существуют два различных способа научного мышления, являющиеся функциями (конечно, не неравных стадий развития человеческого разума) двух разных стратегических уровней, на которых природа подвергается атаке со стороны научного познания: один приблизительно прилажен к восприятию и воображению, другой расторможен, как если бы необходимые связи, составляющие предмет всякой науки, будь то неолитическая или современная, могли постигаться двумя различными путями — весьма близким к чувственной интуиции и другим, более отдаленным от нее[341].

Как мы отмечали, Леви-Стросс назвал первый способ «наукой конкретного». И здесь важно вспомнить, что большая часть величайших научных открытий человечества: изобретение земледелия, гончарного дела, ткачества, металлургии, морских навигационных систем, монументальной архитектуры, классификаций и одомашнивания растений и животных и так далее — были созданы именно в таких (неолитических) условиях, сильно отличающихся от современных. Таким образом, если судить по результатам, то этот конкретный подход безусловно оказывается научным. Но как должна выглядеть «наука конкретного», если мы говорим об археологических находках? Как мы можем увидеть ее в действии, если от тех изобретений, которые мы пытаемся изучить, нас отделяют тысячи лет? Ответ кроется именно в «конкретности». Изобретение в одной области отзывается эхом и порождает аналогичные явления во множестве других областей, которые в иной ситуации показались бы нам абсолютно не связанными между собой.

Это хорошо видно на примере культивирования зерновых культур в эпоху раннего неолита. Вспомним, что приливно-отливное земледелие требовало, чтобы люди создавали долговременные поселения рядом с болотами и озерами, где много глины и грязи. Жизнь на такой территории приводит к более близкому знакомству со свойствами почвы и глины — в процессе наблюдения за плодородностью почвы в разных условиях и в экспериментах с ними как со строительными материалами или даже как инструментами абстрактного мышления. Земля и глина — так же как пшеница и мякина — не только сделали возможным появление новых форм земледелия, но и стали основными строительными материалами: из них возводили первые постоянные жилища; создавали печи и мебель; их использовали для утепления помещений. По сути, их использовали во всех возможных областях за исключением гончарного дела, которое появилось в этой части света позднее.

Но в то же время и в тех же местах глина использовалась для того, чтобы (в буквальном смысле слова) моделировать отношения совершенно иного рода — отношения между мужчинами и женщинами, людьми и животными. Люди начали использовать пластичную глину для решения интеллектуальных задач и изготавливать из нее маленькие жетоны, которые многие ученые считают непосредственными предшественниками более поздних систем математических обозначений. Археологи обнаруживают эти вычислительные предметы рядом со статуэтками разводимых животных и тучных женщин: именно эти фигурки дают современным авторам пищу для размышлений о духовной жизни людей эпохи неолита и находят отражение в мифах о демиургических и животворящих свойствах глины[342]. Как мы вскоре увидим, земля и глина даже переопределили отношения между живыми и мертвыми.

Если смотреть с этой точки зрения, то «возникновение сельского хозяйства» оказывается в большей степени не экономической трансформацией, а скорее революцией в области медиа, которая в то же время была социальной революцией, затронувшей все сферы жизни — от садоводства до архитектуры, от математики до термодинамики, от религии до моделирования гендерных ролей. И хотя нам доподлинно неизвестно, кто и чем занимался в этом дивном новом мире, совершенно ясно, что труд и знания женщин сыграли ключевую роль в его создании; а также что весь этот процесс протекал довольно неторопливо и даже непринужденно, что он не был вызван экологической катастрофой или демографическим потрясением и не был связан с серьезным конфликтом с применением насилия. Более того, этот процесс протекал таким образом, что появление крайних форм неравенства было практически исключено.

Лучше всего это видно на примере первых неолитических обществ, проживавших в равнинной части Плодородного полумесяца, главным образом в долинах рек Евфрат и Иордан. Но эти сообщества развивались не в изоляции. На протяжении почти всего рассматриваемого периода в горных частях полумесяца — предгорьях Таврских и Загросских гор, а также в прилегающих к ним степях — проживали оседлые народы, которые умели управляться с дикими растениями и животными. В тех местах тоже было много деревенских жителей, которые перенимали те методы земледелия и скотоводства, которые казались им подходящими, — при этом основную часть их рациона по-прежнему составляли неодомашненные растения и животные. Но в остальных отношениях они разительно отличались от своих соседей с равнин — наиболее очевидным образом об этом свидетельствуют возведенные ими мегалитические архитектурные сооружения, в том числе знаменитый комплекс Гёбекли-Тепе. Некоторые из этих групп жили в непосредственной близости к равнинным неолитическим обществам, особенно если речь идет о верховьях реки Евфрат, но их искусство и ритуалы свидетельствуют о совершенно ином мировоззрении, которое настолько же отличалось от мировоззрения жителей равнин, насколько охотники-собиратели Северо-Западного побережья отличались от своих калифорнийских соседей.

Сеять или не сеять: это всё в твоей голове (раздел, в котором мы возвращаемся к Гёбекли-Тепе)