ГЛАВА V. Много сезонов назад

Почему канадские охотники-собиратели держали рабов, а их калифорнийские соседи — нет, или Что не так со «способами производства»

До распространения земледелия наш мир не состоял из одних лишь кочевых групп охотников и собирателей. Во многих местах он характеризовался наличием оседлых деревень и городов, некоторые из которых к тому времени уже были древними, а также монументальными святилищами и накопленными богатствами, в значительной степени являвшимися результатом деятельности служителей культов, искусных ремесленников и архитекторов.

Рассматривая историю человечества в широкой перспективе, большинство ученых либо полностью игнорируют этот доаграрный мир, либо воспринимают его как некую странную аномалию, фальстарт цивилизации. Палеолитические охотники и мезолитические рыболовы хоронили своих мертвых как аристократов, однако «истоки» классовой стратификации ученые по-прежнему ищут в гораздо более поздних периодах. По своему размеру и по некоторым функциям Поверти-Пойнт в Луизиане напоминает древний город, и всё же большинство обзоров по истории североамериканских городов, не говоря уже о городах вообще, игнорируют его; аналогичным образом десять тысяч лет истории японской цивилизации иногда рассматривают как всего лишь прелюдию к появлению рисоводства и металлургии. Даже калуса из Флорида-Кис иногда описывают в терминах «вождества в зачаточном состоянии». Важным считается не то, чем они были, а то, чем они вот-вот могли стать: «нормальным» — предположительно — королевством, подданные которого делятся частью своего урожая в качестве дани.

В соответствии с таким подходом целые сообщества «охотников-собирателей» оказываются либо девиантами, свернувшими куда-то в сторону с шоссе эволюции, либо людьми, застрявшими на пороге «аграрной революции», которой на самом деле не было. Таким образом рассматривают малочисленные народы вроде калуса, жившие в сложных исторических обстоятельствах, но это еще полбеды. Та же логика применяется и в отношении народов, проживавших на тихоокеанском побережье Северной Америки, на территории, простирающейся от современного Лос-Анджелеса до окрестностей Ванкувера.

В 1492 году, когда Христофор Колумб отплыл из Палос-де-ла-Фронтера, эти земли были домом для сотен тысяч, возможно, даже миллионов людей[217]. Они были охотниками-собирателями, но совершенно не походили на хадза, мбути или!кунг. Например, коренное население Калифорнии, жившее в условиях необычайного изобилия и зачастую проводившее круглый год в деревнях, славилось ремеслами и было известно своим стремлением к накоплению богатств, часто граничившим с одержимостью. Археологи часто говорят об их техниках землепользования как о своего рода сельском хозяйстве в зародыше; некоторые даже рассматривают коренных жителей Калифорнии в качестве модели жизни для доисторических обитателей ближневосточного Плодородного полумесяца, которые около 10 000 лет назад начали одомашнивать пшеницу и ячмень.

Стоит отметить, что это абсолютно логичное сравнение, поскольку с экологической точки зрения Калифорния — с ее «средиземноморским» климатом, очень плодородными почвами и близким соседством различных микросред (пустынь, лесов, долин, побережных зон и гор) — удивительно похожа на западную часть Ближнего Востока (территорию от современной Газы и Аммана на юге до Бейрута и Дамаска на севере). Но если взглянуть на ситуацию с точки зрения самих коренных калифорнийцев, то сравнение их с людьми, придумавшими сельское хозяйство, лишено особого смысла. Калифорнийцы едва ли могли не заметить, что их соседи, прежде всего на юго-западе, выращивают тропические культуры, в том числе маис, который прибыл в этот регион из Мезоамерики около 4000 лет назад[218]. Если свободные народы восточного побережья Северной Америки практически в полном составе начали выращивать по крайней мере некоторые сельскохозяйственные культуры, то жители западного побережья столь же единодушно отказались от этого. Коренные народы Калифорнии не были доаграрными. Если уж на то пошло, они были антиаграрными.

Раздел, в котором мы начнем с вопроса о культурной дифференциации

Систематический отказ от сельского хозяйство сам по себе является удивительным феноменом. Пытаясь объяснить его, большинство современных авторов указывают почти исключительно на экологические факторы: основу рациона калифорнийцев составляли желуди и кедровые орехи; если мы говорим о территориях к северу от Калифорнии, то там использование морских ресурсов было попросту более эффективным с экологической точки зрения, чем выращивание маиса, которое практиковалось в других частях Северной Америки. Несомненно, в целом всё так и было, но кажется маловероятным, чтобы на территории, простирающейся на несколько тысяч миль и включающей в себя множество различных экосистем, не нашлось ни одного региона, где выращивание маиса оказалось бы более эффективным. И если местные жители исходили только из эффективности, то можно предположить, что кто-нибудь из жителей побережья пробовал выращивать какие-нибудь культурные растения — бобы, сквош, тыкву, арбуз или одну из бесчисленного множества разновидностей листовых овощей.

Систематический отказ от выращивания любых сельскохозяйственных культур еще более удивителен с учетом того, что многие калифорнийцы и жители Северо-Западного побережья сажали и выращивали табак, а также другие растения — такие как коровий клевер и тихоокеанская лапчатка, — которые использовались во время ритуалов или употреблялись в пищу на особых торжествах[219]. Иначе говоря, они прекрасно знали, как сажать и выращивать культурные растения. Тем не менее они полностью отказались от выращивания культурных растений и не стали делать их основой своего рациона.

Этот отказ важен для нас потому, что он дает подсказку к более широкому вопросу, который мы поставили — но так и оставили без ответа — в начале четвертой главы: что заставляет людей тратить столько сил на демонстрацию своих отличий от соседей? Вспомним, что, согласно данным археологов, после окончания последнего ледникового периода возникает всё больше и больше «культурных ареалов»: иначе говоря, появляются локализованные группы с характерной манерой одеваться, готовить пищу и возводить здания, а также, несомненно, собственными историями о появлении вселенной, правилами относительно браков между двоюродными братьями и сестрами и так далее. Еще со времен мезолита общей для всех человеческих существ тенденцией было дробление на всё более и более мелкие сообщества, в связи с чем люди придумывали новые способы, позволявшие им выделяться на фоне соседей.

Интересно, что антропологи практически не задаются вопросом о том, почему этот процесс дробления вообще начался. Обычно считается, что это нечто само собой разумеющееся, неизбежный факт человеческого существования. Если исследователи и предлагают какие-то объяснения, то обычно предполагают, что всё дело в языке. Племена и нации принято называть «этнолингвистическими» группами; получается, что их прежде всего объединяет то, что они говорят на одном и том же языке. Предполагается, что при прочих равных условиях люди, говорящие на одном языке, также имеют общие обычаи и традиции семейной жизни, а также одинаково воспринимают мир. Разделение языков, в свою очередь, принято считать естественным процессом.

В этой линии аргументации ключевое значение имеет открытие — обычно его приписывают сэру Уильяму Джонсу, британскому колониальному чиновнику, служившему в Бенгалии в конце XVIII века, — общего источника греческого, латинского языков и санскрита. В скором времени после этого лингвисты установили, что кельтские, германские и славянские языки — равно как и персидский, армянский, курдский и другие — принадлежат к одной индоевропейской семье. Другие языки — например, тюркские, семитские и восточноазиатские — не относятся к ней. Со временем из изучения взаимоотношений между различными языковыми группами выросла наука глоттохронология, ищущая ответ на вопрос: каким образом различные языки появились из общего источника? Поскольку все языки постоянно изменяются относительно стабильными темпами, у нас есть возможность реконструировать, когда и каким образом тюркские языки начали отделяться от монгольских, или определить, какая временная дистанция разделяет появление испанского и французского, финского и эстонского, гавайского и малагасийского и так далее. В результате была сконструирована серия лингвистических семейных древ и предпринята попытка — по-прежнему вызывающая много вопросов — найти общих гипотетических предков для всех евразийских языков, названных «ностратическими языками». Считалось, что ностратические языки существовали примерно в период позднего палеолита или даже представляли собой ту исходную макросемью, из которой произошли все человеческие языки.

Идея о том, что в результате лингвистического дрейфа из одного праязыка развились такие непохожие языки, как английский, китайский и апаче, может показаться странной; но с учетом того, что речь идет о чрезвычайно длительном процессе, даже накопление незначительных изменений, происходившее поколение за поколением, может со временем полностью изменить словарь, звуковую структуру и даже грамматику языка.

Если культурные различия в значительной степени соответствуют языковым различиям, то появление отдельных человеческих культур должно быть результатом аналогичного постепенного дрейфа. По мере того как группы людей мигрировали или по какой-то иной причине изолировались друг от друга, происходило формирование не только языков, но и традиционных обычаев. Всё это подразумевает целый ряд во многом непроверенных предположений — например, почему языки постоянно меняются? — но основная идея такова. Даже если мы согласимся с этой концепцией, она всё равно не объясняет конкретные случаи.

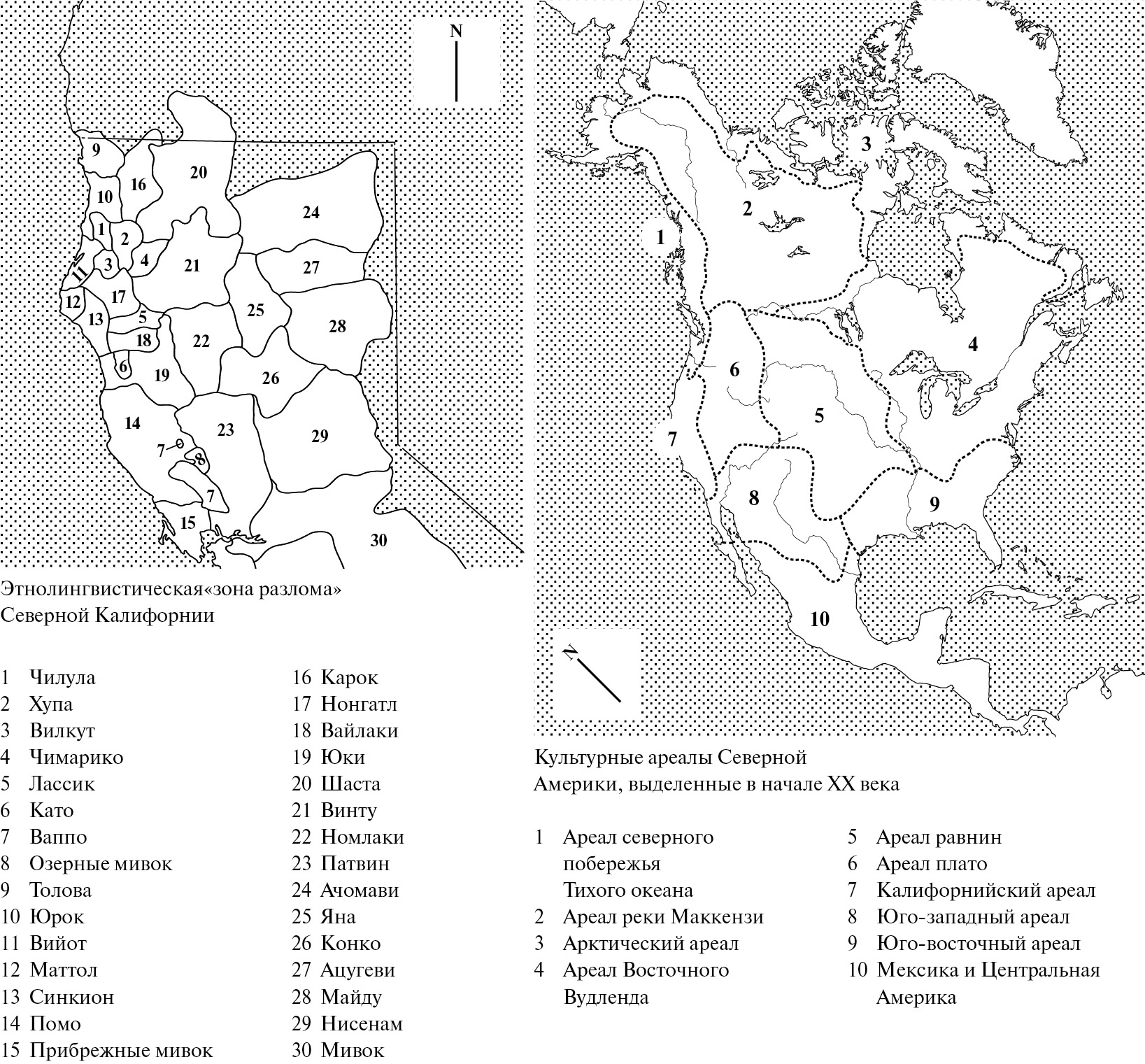

Возьмем этнолингвистическую карту Северной Калифорнии в начале XX века и наложим ее на карту «культурных ареалов» Северной Америки, выделенных этнологами того времени:

У этих народов были в целом схожие культурные практики, но они при этом говорили на языках, относящихся к абсолютно разным языковым семьям — столь же далеким друг от друга, как арабский, тамильский и португальский. У этих групп было много общего: способы сбора и обработки пищи; важнейшие религиозные ритуалы; формы организации политической жизни и так далее. Но между ними также были незначительные (а иногда значительные) различия, что давало основание членам каждой группы (юрок, хупа, карок и так далее) считать себя особенными.

Культурные ареалы Северной Америки, выделенные этнологами в начале XX века (вставка: этнолингвистическая «зона разлома» в Северной Калифорнии)

Взято из: Wissler C. The North American Indians of the Plains // Popular Science Monthly. 1913. Vol. 82; Kroeber A. Handbook of the Indians of California. Bureau of American Ethnology Bulletin 78. Washington, DC: Smithsonian Institution, 1925.

Их локальные идентичности коррелировали с языковыми различиями. Однако проживающие по соседству народы, которые говорили на языках, относящихся к разным языковым семьям (атабаскской, на-дене, юто-ацтекской и так далее), во всех остальных аспектах имели гораздо больше общего друг с другом, чем с носителями языков из той же языковой семьи, проживавших в других районах Северной Америки. То же самое можно сказать и о коренных народах северо-западного побережья Канады, которые говорят на неродственных языках, но в остальных аспектах имеют гораздо больше общего друг с другом, чем с другими носителями своих языков, проживающими за пределами Северо-Западного побережья, в том числе в Калифорнии.

Конечно, европейская колонизация колоссальным и катастрофическим образом изменила карту расселения коренных народов Америки, но то, что мы видим, всё равно отражает глубокую преемственность культурно-исторического развития, процесса, который, как правило, происходил на той стадии истории человечества, когда еще не существовало национальных государств, превращающих свое население в четко разграниченные этнолингвистические группы. Возможно, сама идея о том, что мир должен быть поделен на такие гомогенные единицы, каждая из которых имеет собственную историю, во многом была порождена национальными государствами Нового времени с их стремлением заявить о своей глубокой связи с занимаемой территорией. По крайней мере, следует дважды подумать, прежде чем проецировать столь однородную картину на далекое прошлое человечества, применительно к которому мы даже не можем с уверенностью говорить о существовании языковых различий.

В этой главе мы хотим выяснить, что именно было движущей силой процессов культурной дифференциации на протяжении большей части истории человечества. Изучение этих процессов имеет ключевое значение для понимания того, каким образом человечество в конечном счете утратило свои свободы, некогда воспринимавшиеся нашими предками как данность. Чтобы выяснить это, мы обратимся к истории неаграрных народов, проживавших на западном побережье Северной Америки. С учетом того, что они целенаправленно отказались от сельского хозяйства, мы можем предположить, что эти процессы культурной дифференциации протекали гораздо более сознательно, чем обычно считают ученые. Как мы увидим, в некоторых случаях местные жители непосредственно размышляли и спорили о природе свободы.

Раздел, в котором мы рассмотрим, каким образом вопрос о «культурных ареалах» обсуждался ранее. Многие из этих идей кажутся сейчас совершенно неадекватными, а некоторые — даже оскорбительными, но мы тем не менее кое-что можем почерпнуть из них

Как предыдущие поколения исследователей описывали эти региональные кластеры обществ? Вплоть до середины XX века чаще всего использовался термин «культурные ареалы» (или «культурные круги»). Сейчас эту концепцию если и вспоминают, то недобрым словом.

Понятие «культурных ареалов» появилось на рубеже XIX–XX веков. Начиная с эпохи Ренессанса история человечества рассматривалась главным образом как история великих миграций: люди, пережив грехопадение, уходили всё дальше и дальше от райского сада. Семейные древа, демонстрирующие рассеивание индоевропейских или семитских языков, не смогли переубедить сторонников такой точки зрения. Но концепция прогресса человечества произвела прямо противоположный эффект: под ее влиянием исследователи начали считать, что «примитивные» народы — это небольшие изолированные сообщества, отрезанные друг от друга и от остального мира. Разумеется, именно это дало основание рассматривать их в качестве примера того, каким было человечество на более ранних стадиях своего развития: если бы все человеческие общества на постоянной основе контактировали друг с другом, такой эволюционистский анализ просто не имел бы смысла[220].

Напротив, понятие «культурных ареалов» было выработано главным образом в музеях, прежде всего в Северной Америке. Кураторам, работавшим с произведениями искусства и артефактами, необходимо было решить, каким образом расположить материал — так, чтобы проиллюстрировать теорию о различных стадиях развития человека (низшая ступень дикости, высшая ступень дикости, низшая ступень варварства и так далее); или так, чтобы проследить историю миграции древних людей, будь то миграция реальная или вымышленная (в американском контексте это предполагало распределение древних людей по языковым семьям, которые, как совершенно безосновательно считалось, соответствуют отдельным «расам»); или так, чтобы просто распределить произведения по региональным кластерам[221]. Несмотря на то, что последний способ казался самым произвольным, именно он в итоге оказался наиболее продуктивным. Например, выяснилось, что у произведений искусства и технологий различных племен Восточного Вудленда гораздо больше общего друг с другом, чем с произведениями искусства и технологиями, скажем, всех носителей атабаскских языков или же народов, которые добывали пищу, главным образом занимаясь рыболовством или выращивая маис. Этот метод хорошо зарекомендовал себя в том числе применительно к изучению археологических находок. Австралиец В. Гордон Чайлд, специалист по доисторическому периоду, обнаружил схожие паттерны в неолитических поселениях, раскинувшихся по всей Центральной Европе, и выделил региональные кластеры находок, относящихся к сфере быта, искусства и ритуалов.

Поначалу наиболее видным сторонником концепции культурных ареалов был Франц Боас, этнолог[222] немецкого происхождения, занявший в 1899 году кафедру антропологии в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Он также получил должность смотрителя этнографических коллекций в Американском музее естественной истории. Залы, посвященные Восточному Вудленду и Северо-Западному побережью, которыми он заведовал, даже сто лет спустя пользуются популярностью у посетителей. Кларк Уисслер, ученик Боаса, сменивший его на месте смотрителя, попытался систематизировать его идеи, разделив Северную и Южную Америки, от Ньюфаундленда до Огненной Земли, на пятнадцать различных региональных систем с характерными обычаями, художественными стилями, способами добычи и приготовления пищи, а также формами социальной организации. В скором времени за аналогичные проекты взялись и другие этнологи, приступив к картографированию культурных ареалов от Европы до Океании.

Боас был убежденным противником расизма. Как немецкий еврей, он находил особенно проблематичной одержимость американцев вопросом расы и евгеникой, взятой на вооружение властями его родной страны[223]. Пути Боаса и Уисслера разошлись в тот момент, когда последний начал перенимать некоторые евгенические идеи. Но первоначальным стимулом к выработке концепции культурных ареалов было стремление найти такой язык, который позволил бы говорить об истории человечества, не деля людей на более и менее развитых — неважно, шла ли речь о генетическом превосходстве или о более высоком уровне морального и технологического развития. Более того, Боас и его ученики говорили, что антропологи должны реконструировать процесс диффузии того, что в то время называлось «культурными чертами» (гончарное дело, парильни, практики деления юношей на конкурирующие воинские общества), и попытаться понять, почему, говоря словами Уисслера, племена, проживающие в одном регионе, имеют «общий набор культурных черт»[224].

В результате исследователи начали увлеченно реконструировать движение, или «диффузию», отдельных обычаев и идей. Если вы посмотрите антропологические журналы начала XX века, то обнаружите, что большая часть публикаций в них посвящена именно этой теме. Исследователи уделяли особое внимание играм и музыкальным инструментам современных жителей Африки и Океании — возможно, им казалось, что культурные черты жителей этих регионов в меньшей степени обусловлены практическими соображениями и ограничениями и, следовательно, изучая их распространение, они смогут выявить исторические паттерны контактов и влияния. Предметом особенно оживленной дискуссии стала веревочная игра под названием «колыбель для кошки». В 1898 году во время экспедиции в Торресов пролив профессора Альфред Хэддон и Уильям Риверс, на тот момент ведущие британские антропологи, разработали единый метод составления схем веревочных фигур, использовавшихся в детской игре, что позволило проводить систематические сравнения. В скором времени на страницах «Журнала королевского антропологического общества» и других высоколобых изданий разгорелись жаркие споры о происхождении и распространении паттернов веревочных фигур («Пальма», «Алмаз Багобо» и так далее)[225].

Следовательно, логично спросить: почему культурные черты группируются так, как они группируются? Как они оказываются «вплетены» в региональные паттерны? Сам Боас был убежден, что, хотя в рамках отдельных регионов циркуляция идей может определяться географическим фактором (горы и пустыни образуют естественные препятствия), происходящее внутри этих регионов — чистая историческая случайность. Другие исследователи выдвигали гипотезы о том, каким мог быть доминирующий этос или форма организации того или иного региона; или мечтали о создании своего рода естественной науки, которая смогла бы объяснить или даже предсказать изменения стилей, привычек и социальных форм. Сейчас практически никто не читает эти работы. Подобно «колыбели для кошки», сегодня они в лучшем случае воспринимаются как забавный эпизод из детства дисциплины.

Тем не менее авторы этих работ поднимали важные вопросы, на которые по сей день никто так и не дал ответа. Например, почему народы Калифорнии так похожи друг на друга и так сильно отличаются от народов, проживающих на юго-западе Америки или на северо-западном побережье Канады? Возможно, самая проницательная работа на эту тему принадлежит Марселю Моссу, который обратился к понятию «культурных ареалов» в серии эссе о национализме и цивилизации, написанных в 1910–1930-е годы[226]. Мосс скептически относился к идее культурной «диффузии», но не по тем причинам, по которым ее отвергают современные антропологи (которые находят ее бессмысленной и неинтересной)[227]. По его мнению, концепция диффузии была основана на ложной предпосылке, что в перемещении людей, технологий и идей есть что-то необычное.

На самом деле, утверждал Мосс, всё было ровно наоборот. В прошлом люди много путешествовали — больше, чем сейчас, — и просто невозможно представить себе, чтобы кто-то в те времена мог не знать о существовании плетеных корзин, перьевых подушек или колеса, если подобными предметами пользовались люди, до которых было месяц-два пути; предположительно, то же самое касалось культа предков и синкопированных барабанных ритмов. Мосс пошел дальше. Он был убежден, что некогда весь Тихоокеанский регион представлял собой единое пространство культурного обмена, по которому регулярно курсировали мореплаватели. Его также интересовало, как происходило распространение игр по региону. Однажды он читал университетский курс под названием «О жирном столбе, игре в мяч и других играх на периферии Тихого океана». Мосс исходил из того, что, по крайней мере когда речь идет об играх, территории, омываемые Тихим океаном — от Японии и Новой Зеландии до Калифорнии, — можно рассматривать как единый культурный ареал[228]. Легенда гласит, что, увидев в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке знаменитое военное каноэ квакиутль (оно располагалось в крыле, посвященном Северо-Западному побережью, которым заведовал Боас), Мосс воскликнул, что теперь ему точно известно, как выглядел Древний Китай.

Мосс несколько преувеличивал, но это тем не менее позволило ему интересным образом переформулировать сам вопрос о «культурных ареалах»[229]. Если все были хорошо осведомлены о том, чем занимаются их соседи, и если знание о чужеземных обычаях, искусстве и технологии было широко распространенным или, по крайней мере, легко доступным, то вопрос заключается не в том, почему определенные культурные черты получили распространение, а в том, почему другие культурные черты не получили распространения. По мнению Мосса, именно в противопоставлении себя культуре соседей происходит самоопределение культуры. Получается, что культуры — это структуры неприятия. Китайцы едят не ножом и вилкой, а палочками; тайцы едят не палочками, а ложками, и так далее. Нетрудно догадаться, как этот принцип может работать в области эстетики — говорим ли мы о художественных стилях, музыке или правилах поведения за столом, — но Мосс, что удивительно, распространяет его даже на технологии, выбор которых, очевидно, продиктован утилитарными соображениями. Например, его заинтересовал тот факт, что атабаски на Аляске упорно отказывались перенимать у инуитов каяки несмотря на то, что они гораздо больше подходят для местных природных условий, чем их собственные лодки. Инуиты, в свою очередь, отказывались брать на вооружение снегоступы атабасков.

То, что справедливо в отношении отдельных культур, справедливо и в отношении культурных ареалов, или, как предпочитал говорить Мосс, «цивилизаций». Поскольку почти все существующие стили, формы и техники практически всегда были общедоступными, они также должны были появиться в результате операций заимствования и неприятия. Принципиально важно, отмечает Мосс, что всё это, как правило, делалось довольно сознательно. Особенно ему нравилось приводить в пример споры при дворе китайского императора по поводу заимствования иностранных стилей и обычаев — например, примечательный аргумент, выдвинутый императором династии Чжоу в беседе со своими советниками и крупнейшими феодальными вассалами, которые отказывались носить одежду гуннов (манчу) и передвигаться на лошадях вместо колесниц: он старательно пытался продемонстрировать им различия между обрядами и обычаями, между искусством и модой. «Общества, — писал Мосс, — живут заимствованиями друг у друга, но они определяют себя не через заимствование, а через отказ от него»[230].

В своих размышлениях Мосс не ограничивался теми цивилизациями, которые историки называют «высокими» (то есть имеющими письменность). Инуиты отказались от снегоступов не потому, что, впервые увидев людей в снегоступах, испытали к ним инстинктивное отвращение. Они размышляли, что произойдет, если они решат позаимствовать снегоступы или, напротив, от них отказаться, — как это повлияет на них в целом? На самом деле, заключает Мосс, именно сравнивая себя со своими соседями, люди начинают воспринимать себя как отдельную группу.

При такой постановке вопрос о том, как складываются «культурные ареалы», обязательно становится политическим. Возможно, решение о том, внедрять или нет сельское хозяйство, не сводилось к вычислению пищевой ценности и не было всего лишь вопросом культурных предпочтений, а отражало ценности людей, их представления о человеческой природе (и о самих себе) и о том, как людям следует относиться друг к другу. Речь идет именно о тех вопросах, которые в нашей собственной постпросвещенческой интеллектуальной традиции обычно находят выражение в таких категориях, как свобода, ответственность, власть, равенство, солидарность и справедливость.

Раздел, в котором мы рассматриваем общества тихоокеанского побережья через призму идеи Мосса и рассуждаем о том, почему определение коренных жителей Калифорнии как «протестантских охотников-собирателей», предложенное Уолтером Голдшмидтом, во многом абсурдное, может навести нас на интересные мысли

Давайте вернемся к Тихому океану. В начале XX века антропологи разделили коренное население западного побережья Северной Америки на две большие культурные области: «Калифорнию» и «Северо-Западное побережье». До начала XIX века, когда торговля мехом и золотая лихорадка нарушили привычную жизнь коренных народов и многие из них были истреблены, группы охотников-собирателей образовывали непрерывную цепь обществ, простиравшуюся на большую часть западного побережья: возможно, на тот момент это была крупнейшая в мире зона непрерывного расселения охотников-собирателей. В конечном счете такой образ жизни оказался довольно эффективным; как у народов Северо-Западного побережья, так и у народов Калифорнии плотность населения была выше, чем у земледельческих народов Большого Бассейна и американского Юго-Запада, которые выращивали маис, бобы и сковш.

Как в экологическом, так и в культурном плане северная и южная зоны были абсолютно разными. Народы северо-западного побережья Канады в основном занимались рыболовством, прежде всего добывая анадромные виды рыб, такие как лосось и эулахон, которые мигрируют из моря вверх по реке для нереста. Также они питались разнообразными морскими млекопитающими, наземными растениями и дичью. Как мы увидели в одной из предыдущих глав, зимой эти группы проживали в очень крупных прибрежных деревнях и устраивали невероятно сложные церемонии, а весной и летом разбивались на небольшие социальные единицы и вели себя более практично, занимаясь добычей пищи. Будучи мастерами по работе с деревом, они создали из местных хвойных пород деревьев (пихты, ели, красного дерева, тиса и кедра) великолепные объекты материальной культуры: резные и расписные маски, емкости для хранения, племенные гербы, тотемные столбы, богато украшенные дома и каноэ, которые входят в число самых поразительных художественных произведений в истории человечества.

Коренные народы Калифорнии, расположенной к югу от Северо-Западного побережья, жили в одной из самых разнообразных экосистем мира. В их распоряжении находились огромные наземные ресурсы, которыми они управляли при помощи пожогов, расчистки и подрезки. Местная флора и фауна, которой обменивались на межплеменных торговых ярмарках, была очень разнообразной — всё благодаря «средиземноморскому» климату и плотному расположению гор, пустынь, предгорий, долин рек и береговой линии. Большинство калифорнийцев были умелыми рыболовами и охотниками, но многим из них — точно так же, как и их предкам, — основной пищей служили лесные культуры, прежде всего орехи и желуди. Их художественные традиции отличались от традиций Северо-Западного побережья. Внешнее оформление домов, как правило, было простым и незамысловатым. У них не было практически ничего, что напоминало бы маски или монументальные скульптуры жителей Северо-Западного побережья, которые так восхищают музейных кураторов. Творчество калифорнийцев в основном сводилось к плетению корзин с геометрическими узорами, в которых хранилась и подавалась еда[231].

У двух этих крупных регионов было и еще одно важное различие, на которое современные ученые по какой-то причине гораздо реже обращают внимание. В обществах, проживавших к северу от реки Кламат, правила военная аристократия, часто устраивавшая набеги на другие группы. Традиционно значительную часть населения этих обществ составляли рабы. По всей видимости, так обстояли дела с самых древних времен. Но на юге ничего подобного не было. Как же так вышло? Как образовалась граница между одной расширенной «семьей» обществ охотников-собирателей, постоянно совершавших набеги друг на друга для захвата рабов, и другой, вовсе не державшей рабов?

Вы могли бы подумать, что ученые ведут оживленную дискуссию по этому вопросу, но нет. Вместо этого большинство из них считают эти различия несущественными, предпочитая объединять все общества Калифорнии и Северо-Западного побережья в единую категорию «собирателей общества изобилия» (affluent foragers) или «сложных охотников-собирателей» (complex hunter-gatherers)[232]. Если исследователи и принимают во внимание различия между ними, то обычно утверждают, что это лишь следствие существенных различий в способах ведения хозяйства: якобы экономики водных ресурсов (основанные на рыболовстве), в отличие от экономик наземных ресурсов (основанных на сборе желудей), способствуют формированию военизированных обществ[233]. В скором времени мы разберем сильные и слабые стороны подобной аргументации, но сначала целесообразно было бы вернуться к этнографическим исследованиям прошлых поколений ученых.

Одно из самых любопытных исследований коренных народов Калифорнии принадлежит антропологу XX века Уолтеру Голдшмидту. Его ключевая работа с непритязательным заголовком «этнологический вклад в социологию знания» была посвящена юрок и другим родственным им группам, проживавшим в северо-западной части Калифорнии, к югу от горных хребтов на границе с Орегоном[234]. Для Голдшмидта и антропологов из его окружения юрок были примечательны тем, что они отводили деньгам — которые представляли собой белые раковины денталиума, нанизанные на нити, а также головные повязки из ярко-красных скальпов дятлов — центральное место во всех сферах общественной жизни.

Стоит сказать, что в разных частях Северной Америки поселенцы называли «индейскими деньгами» множество различных вещей. Часто это были бусы из ракушек или просто ракушки. Но практически во всех случаях поселенцы использовали это понятие применительно к предметам, которые выглядели как деньги, но не являлись ими. Возможно, самыми известными из них были вампумы, которые со временем стали использоваться как валюта в сделках между поселенцами и коренным населением северо-востока, а в некоторых штатах — даже в сделках между самими поселенцами (например, в Массачусетсе и Нью-Йорке вампумом можно было расплачиваться в магазинах). Однако сами местные жители практически никогда не использовали вампум при купле или продаже. Вместо этого вампум использовался при оплате штрафов, а также при заключении и подтверждении договоров и соглашений. То же самое и в Калифорнии. Но, что необычно, там деньги также использовались в привычных нам ситуациях: при покупке, аренде и кредитовании. Для жителей Калифорнии в целом и ее Северо-Западного региона в частности деньги имели очень важное значение. Кроме того, в их культурах большое внимание уделялось бережливости и простоте, осуждалось расточительство и прославлялся труд. По мнению Голдшмидта, всё это очень напоминает пуританские установки, описанные Максом Вебером в его знаменитом эссе «Протестантская этика и дух капитализма» (1905).

Аналогия может показаться несколько натянутой, и во многих отношениях так и есть. Но важно понимать суть этого сравнения. Эссе Вебера, с которым знаком практически каждый, кто слушал университетский курс по социальным наукам, часто неправильно интерпретируют. Вебер пытался ответить на очень конкретный вопрос: почему капитализм возник именно в Западной Европе, а не в других частях света? Капитализм, как определял его Вебер, является своего рода моральным императивом. Он отмечал, что почти во всех уголках света, и прежде всего в Китае, Индии и в исламском мире, существует коммерция, богатые коммерсанты и те, кого можно с полным основанием назвать «капиталистами». Но практически во всём мире те, кто нажил себе огромное состояние, со временем «обналичивают фишки». Они либо покупают дворцы и радуются жизни, либо под давлением сообщества жертвуют деньги на религиозные и общественные нужды или спонсируют шумные народные праздники (обычно они тратят на всё по чуть-чуть).

Капитализм же предполагает постоянное реинвестирование, в результате чего богатство превращается в механизм для создания еще большего богатства, увеличения объема производства, расширения операций и так далее. Но представьте, говорит нам Вебер, что вы первый человек в своем сообществе, кто начал этим заниматься. Тем самым вы бросаете вызов общественным устоям, за что вас презирают почти все ваши соседи — но при этом многие из них со временем начинают работать на вас. Тот, кто способен действовать столь вызывающе и целеустремленно, должен быть, замечает Вебер, «своего рода героем». Вот причина, обусловившая возникновение капитализма именно в рамках кальвинизма, пуританской ветви христианства. Пуритане считали греховным практически всё, на что они могли бы потратить свою выручку. Кроме того, стать членом пуританской общины означало стать членом морального сообщества, поддержка которого позволяет вынести враждебность со стороны соседей, которым была уготована преисподняя.

Очевидно, что в деревне юрок XVIII века всё было устроено иначе. Коренные жители Калифорнии не нанимали друг друга на работу, не давали в долг под проценты и не инвестировали прибыль от своих коммерческих предприятий в расширение производства. Там не было «капиталистов» в прямом смысле слова. Однако в их культуре уделялось большое внимание частной собственности. Как отмечает Голдшмидт, вся собственность, будь то природные ресурсы, деньги или предметы роскоши, была «частной и в большинстве случаев находилась в индивидуальном владении». Это касалось и территорий, на которых занимались рыболовством, охотой и собирательством. Индивидуальная собственность была абсолютной, с полным правом на отчуждение. Столь высокоразвитая концепция собственности, замечает Голдшмидт, предполагает использование денег, так что в Северо-Западной Калифорнии «за деньги можно было купить всё что угодно — имущество, ресурсы, еду, честь и жен»[235].

Столь необычный вид собственности соответствовал этосу местных жителей, который Голдшмидт сравнивал с веберовским «духом» капитализма (однако можно возразить, что в большей степени это соответствует представлениям капиталистов о мире, нежели тому, как капитализм работает на самом деле). Люди юрок были теми, кого мы выше назвали «собственническими индивидуалистами». Для них было само собой разумеющимся, что все люди рождаются равными и создают себя сами путем самодисциплины, самоотречения и усердного труда. Более того, они, судя по всему, жили в соответствии с этим этосом.

Как мы увидели, коренные жители Северо-Западного побережья в трудолюбии не уступали калифорнийцам. В обоих регионах считалось, что если человек сколотил себе состояние, то он должен потратить значительную его часть, спонсируя общественные праздники. Однако у жителей этих регионов был абсолютно разный этос. Состоятельные юрок должны были вести себя скромно, в то время как вожди квакиутль были хвастливыми и тщеславными, из-за чего один антрополог даже сравнил их с параноидальными шизофрениками{42}. Состоятельные юрок не придавали особого значения своей родословной, в то время как домохозяйства Cеверо-Западного побережья сильно напоминали аристократические дома и династические поместья средневековой Европы. На Cеверо-Западе представители наследственной аристократии соперничали друг с другом, устраивая роскошные пиры, чтобы укрепить свою репутацию и подтвердить право на почетные титулы и реликвии, принадлежавшие их семьям испокон веков[236].

Едва ли существование столь значительных культурных различий между соседними народами можно объяснить случайным стечением обстоятельств, но не существует практически ни одного исследования, в котором хотя бы задавался вопрос о том, с чем связаны эти различия[237]. Возможно, коренные жители Калифорнии и Cеверо-Западного побережья, подобно современным калифорнийцам и ньюйоркцам, определяли себя через противопоставление своим соседям? Если это действительно так, то в какой степени их уклад жизни объясняется стремлением отличаться от всех остальных? Здесь нам стоит вспомнить о концепции схизмогенеза, о которой мы говорили, когда пытались выяснить, как в XVII веке происходило интеллектуальное взаимодействие между французскими колонистами и североамериканским народом вендат, проживавшим в Восточном Вудленде.

Как вы помните, схизмогенез — это процесс, в ходе которого контактирующие друг с другом общества вырабатывают общую систему различий, даже если изначально они пытались как можно больше отличаться друг от друга. Классический (в обоих смыслах этого слова) исторический пример схизмогенеза — древнегреческие города-государства Афины и Спарта в V веке до н. э. Как писал Маршалл Салинз,

их динамическая взаимосвязь обуславливала их взаимное конституирование… Афины и Спарта были в таких же отношениях, как море и суша, космополитизм и ксенофобия, коммерция и автаркия, роскошь и бережливость, демократия и олигархия, город и деревня, коренное население и иммигранты, логомания и лаконизм: «можно бесконечно множить примеры подобных дихотомий»… Афины и Спарта были антиподами друг друга[238].

Все общества служат зеркалами друг для друга. Одно общество становится для другого незаменимым альтер-эго, необходимым и постоянным напоминанием о том, чем оно не хочет стать. Возможно, та же логика применима и к истории обществ охотников-собирателей Калифорнии и Cеверо-Западного побережья?

Раздел, в котором мы утверждаем, что между «протестантскими охотниками-собирателями» и «королями-рыбаками» происходил схизмогенез

Взглянем поближе на то, что мы могли бы в веберианском смысле назвать «духом» охотников-собирателей Северной Калифорнии. По сути, речь идет о наборе этических императивов, перечисленных Голдшмидтом: «моральное требование трудиться и, в целом, в более широком смысле стремиться к получению выгоды; моральное требование самоотречения, а также индивидуализация моральной ответственности»[239]. На этих установках было основано стремление к автономии личности, столь же абсолютной, как и у бушменов Калахари, но принимавшее совершенно иную форму. Мужчины юрок всеми силами старались избежать ситуации, в которой они оказались бы кому-то должны или были бы связаны постоянными обязательствами. Не приветствовалось даже коллективное управление ресурсами. Территории, на которых занимались охотой и собирательством, находились в частной собственности; если владельцам не хватало денег, они могли сдавать их в аренду.

Собственность была священна, но не только в правовом смысле (согласно местным законам, браконьеров ждала смерть). Она также имела духовную ценность. Мужчины юрок часто проводили долгие часы в медитации над деньгами, а наиболее значимые предметы роскоши — драгоценные шкуры и обсидиановые клинки, которые демонстрировали только во время праздников, — были сакральными. Посторонних наблюдателей также поражало, что юрок в буквальном смысле вели себя как пуритане: как сообщает Голдшмидт, амбициозных мужчин юрок «призывали не потакать своим слабостям, будь то еда, секс, игры или безделье». Обжорство считалось «вульгарным». Молодым мужчинам и женщинам рассказывали о необходимости принимать пищу медленно и в умеренных количествах, чтобы тело оставалось стройным и подтянутым. Состоятельные мужчины юрок каждый день собирались в индейских сухих парильнях, где проходили проверку на аскетизм: чтобы попасть внутрь, требовалось пролезть вперед головой через крошечное отверстие, что не смог бы сделать человек с избыточным весом. Трапезы были скудными и спартанскими, украшения — простыми, танцы — скромными и сдержанными. Не существовало наследуемых званий и титулов. Даже те, кому богатство переходило по наследству, постоянно подчеркивали свое трудолюбие, бережливость и личные достижения. Несмотря на то, что богачи должны были проявлять щедрость по отношению к менее удачливым соплеменникам, а также заботиться о своем имуществе и земле, их обязанности в этом отношении были гораздо менее обременительными, чем в других обществах охотников-собирателей.

Напротив, жители Cеверо-Западного побережья с удовольствием демонстрировали богатства посторонним. Европейским этнологам они прежде всего известны своими праздниками, которые назывались потлач. Обычно их устраивали аристократы по случаю получения нового благородного титула (за свою жизнь знать обычно приобретала множество подобных титулов). Во время праздника они при помощи широких жестов стремились показать свое величие и презрение к мирским благам, обрушивая на соперников галлоны рыбьего жира, огромное количество ягод и жирной рыбы. Эти праздники были ареной драматичных состязаний, кульминацией которых иногда становилось демонстративное уничтожение старинных медных щитов и других сокровищ, а на рубеже XIX века, в период первых контактов с колонизаторами, они могли закончиться принесением в жертву рабов. Все эти сокровища были уникальными; среди них не было ничего, что напоминало бы деньги. Потлач был поводом для обжорства и потакания своим слабостям, после «жирных пиршеств» тело лоснилось и становилось тучным. Аристократы часто сравнивали себя с горами, а преподнесенные ими дары — с каменными глыбами, скатывавшимися с них, чтобы сплющить и сокрушить их соперников.

Из всех групп Cеверо-Западного побережья больше всего мы знаем о кваквакьавакв (квакиутль){43}, среди которых проводил свое полевое исследование Боас. Квакиутль прославились пышной декоративностью своего искусства — любовью к двойным, скрывающимися одна за другой, маскам — и театральными сценическими эффектами. Они включали фальшивую кровь, потайные двери и жестоких клоунов-стражников и использовались в ритуалах. Судя по всему, тот же этос был присущ и всем их соседям, в том числе нутка, хайда и цимшиан: столь же впечатляющие предметы материальной культуры и театрализованные постановки были распространены на территории от Аляски на севере до штата Вашингтон на юге. Они также имели аналогичную социальную структуру, состоявшую из знати, простолюдинов и рабов. По всему региону, представлявшему собой полоску земли протяженностью в полторы тысячи миль от дельты реки Коппер до мыса Мендосино, была распространена практика межгрупповых набегов с целью захвата рабов, уходившая корнями в незапамятные времена.

Во всех обществах Cеверо-Западного побережья только знать обладала ритуальной прерогативой общения с духами-хранителями, которые давали доступ к аристократическим титулам и право держать рабов, захваченных во время набегов. Простолюдины, в том числе выдающиеся художники и ремесленники, были свободны в выборе знатного дома, к которому хотели бы примкнуть; вожди добивались их лояльности, устраивая пиры и развлечения, вовлекая тем самым в символическое участие в своих героических приключениях. «Хорошо заботься о своих людях, — такой совет получил молодой вождь нуу-ча-нульт (нутка) от своего старшего товарища, — ты ничто, если твои люди не любят тебя»[240].

Во многих отношениях аристократы Cеверо-Западного побережья своим поведением напоминают донов мафии с их строгим кодексом чести и патрон-клиентскими отношениями; или можно вспомнить социологическое понятие «придворного общества»{44} — формы социальной организации характерной, например, для феодальной Сицилии, откуда мафия и позаимствовала многие из своих культурных кодов[241]. Но общество охотников-собирателей мы привыкли представлять себе совершенно иначе. Конечно, число подданных этих «королей-рыбаков» редко превышало 100–200 человек, что ненамного больше населения калифорнийской деревни; как в северо-западном, так и в калифорнийском культурном ареале отсутствовала какая-либо всеохватная политическая, экономическая или религиозная организация. Но такая организация существовала в рамках небольших сообществ, и в них социальная жизнь подчинялась самым разным принципам.

Всё это приводит к тому, что привычка антропологов объединять знать юрок и художников квакиутль в единую категорию «собирателей общества изобилия» или «сложных охотников-собирателей» представляется довольно глупой: это всё равно, что отнести техасского нефтяника и средневекового египетского поэта к категории «сложных земледельцев» на том основании, что оба они едят много мучного.

Но как мы объясним различия между двумя этими культурными ареалами? Начнем ли мы с институциональной структуры (на Северо-Западном побережье существовала система рангов и большое значение придавалось потлачу; в Калифорнии важную роль играли деньги и частная собственность) и затем попытаемся понять, каким образом она способствовала формированию этоса каждого из обществ? Или же сначала формируется этос — определенное представление о природе человека и его роли в космологическом порядке, — а затем из него вырастают институциональные структуры? Или же различия в институциональной структуре и этосе — всего лишь следствие различных способов технической адаптации к окружающей среде?

Перед нами встают фундаментальные вопросы о природе человеческого общества. Теоретики бьются над ними на протяжении столетий, и, вероятно, эти битвы не утихнут и в грядущие века. Если говорить на профессиональном жаргоне, нас интересует, что в конечном счете определяет устройство общества: экономические факторы, организационные императивы или культурные смыслы и идеи? Вслед за Моссом предложим и четвертый вариант. Возможно, общества определяют себя, выстраивают и воспроизводят в первую очередь с оглядкой друг на друга?

От ответа на этот вопрос зависит многое. Возможно, на основании истории коренных народов тихоокеанского побережья нельзя судить о том, как жили «протоземледельцы» Плодородного полумесяца около 10 000 лет назад. Но их история может пролить свет на другие культурные процессы, которые, как мы уже выяснили, столь же, если не более, длительны: результатом этих процессов стало то, что некоторые народы охотников-собирателей в какой-то момент примирились с постоянным неравенством, существованием структур господства и потерей свободы.

Давайте по очереди рассмотрим возможные объяснения.

Прежде всего бросается в глаза то, что в Калифорнии, в отличие от Cеверо-Западного побережья, отсутствовали формальные ранги и институт потлача. Второе вытекает из первого. Конечно, в Калифорнии происходили пиры и праздники, но так как там не существовало системы титулов, то и отсутствовали почти все отличительные признаки потлача: разделение на «высокую» и «низкую» кухни, рассадка и обслуживание гостей в соответствии с их положением в иерархии, обязательное употребление жирной пищи, соревнование в дарах, речи с самовосхвалением и какие-либо другие внешние проявления соперничества между аристократами, сражающимися за титульные привилегии[242].

Сезонные собрания калифорнийских племен во многом представляли собой полную противоположность потлача. На них подавали не деликатесы, а повседневную пищу; ритуальные танцы не регламентировались и не выглядели угрожающе, а, напротив, были веселыми, часто в ходе танцев в шутливой форме стирались границы между мужчинами и женщинами, детьми и взрослыми (по всей видимости, это был один из немногих моментов, когда в остальное время сдержанные юрок позволяли себе немного расслабиться). Вместо того чтобы приносить в жертву или преподносить своим врагам в дар ценности — обсидиановые клинки и оленьи шкуры (тем самым бросая вызов сопернику или оскорбляя его), местные жители аккуратно разворачивали их и передавали временным «лидерам танцев», как бы стремясь избежать излишнего внимания к своей персоне[243].

Безусловно, калифорнийские старосты получали определенную выгоду от организации подобных праздников: они заводили связи и укрепляли репутацию, что в будущем могло означать новые возможности для заработка[244]. Насколько могло показаться, что спонсирование праздника направлено на восхваление себя, настолько сами спонсоры старались максимально принизить свою роль. Да и в целом приписывание им тайного стремления к наживе выглядит крайним упрощением и даже оскорблением, учитывая, что во время калифорнийских торговых праздников и «танцев с оленьими шкурами» происходило реальное перераспределение ресурсов и у нас есть сведения, указывающие на то, что эти мероприятия играли важную роль в сплочении групп из соседних поселений[245].

Получается, мы имеем дело с одним и тем же базовым институтом («перераспределительным праздником»), который в двух разных случаях функционировал совершенно по-разному? Или же речь идет о двух абсолютно разных или даже противоположных институтах, потлаче и анти-потлаче? Как это выяснить? Очевидно, вопрос гораздо шире и касается самого характера «культурных ареалов» и того, что образует рубеж или границу между ними. Мы ищем ключ к решению этой проблемы. Он лежит в институте рабства, бывшего повсеместно распространенным на Cеверо-Западном побережье, но отсутствовавшего в Калифорнии, к югу от реки Кламат.

На Cеверо-Западном побережье рабы рубили лес и таскали воду, но прежде всего они участвовали в массовом промысле, очистке и переработке лосося и других анадромных видов рыб. В настоящее время нет единого мнения о том, когда именно местное население начало практиковать рабство. Первые европейские описания этого региона датируются концом XVIII века — они сообщают о рабах, но также содержат некоторое удивление, потому что в остальных частях Северной Америки полноценное рабство было довольно необычным явлением. Согласно этим сообщениям, около четверти коренного населения Северо-Западного побережья составляли рабы — примерно столько же, сколько и в Римской империи, Афинах классического периода и на хлопковых плантациях Юга США. Более того, рабство на Северо-Западном побережье было наследственным: если вы были рабом, то вашим детям была уготована такая же участь[246].

Мы располагаем ограниченными источниками, поэтому существует вероятность того, что описанная европейцами ситуация была относительно новой для данного региона. Тем не менее современные археологические и этноисторические исследования показывают, что институт рабства на Северо-Западном побережье имеет очень древнюю историю, которая началась за много столетий до прибытия кораблей европейцев в пролив Нутка для торговли шкурками выдры и одеялами.

Раздел, в котором мы говорим о природе рабства и «способах производства» в целом

Невероятно сложно «найти» свидетельства существования рабства, не имея под рукой письменных источников и опираясь только на археологические данные. Но если говорить о Западном побережье, то там мы по крайней мере видим, как много элементов, из которых впоследствии сложился институт рабства, возникли примерно в одно и то же время, около 1850 года до н. э., во время так называемого среднего тихоокеанского периода{45}. В этот период начинается массовая добыча анадромных видов рыб, которыми очень богат этот регион — путешественники более поздних периодов рассказывали, что лосося было настолько много, что из-за него даже не было видно воды, — из-за чего сильно вырастал спрос на рабочую силу. Вероятно, не является совпадением, что в это же время появляются первые признаки ведения боевых действий, строительства оборонительных сооружений и расширения торговых связей[247]. На это указывают и другие свидетельства.

Кладбища среднего тихоокеанского периода (между 1850 годом до н. э. и 200 годом н. э.) демонстрируют значительные различия в отношении к мертвым, чего не наблюдалось в прежние периоды. С одной стороны, мы видим привилегированные захоронения, тела в них украшены в соответствии с формальными правилами и находятся в несколько макабрических позах (в сидячем, полулежачем или каком-то другом зафиксированном положении), которые, предположительно, отсылают к строгой иерархии ритуальных поз и манер среди живых. С другой стороны — иная крайность: тела отдельных людей покалечены, из человеческих костей сделаны орудия и различные емкости, люди использованы в качестве «подношения» как погребальная утварь (то есть принесены в жертву). В целом складывается впечатление, что существовал широкий спектр формализованных статусов, начиная от людей самого высокого звания и заканчивая теми, чья жизнь и смерть не имели особого значения[248].

Переходя к Калифорнии, можем сразу отметить, что там в этот период ничего подобного не существовало. К югу от мыса Мендосино в средний тихоокеанский период всё было действительно «тихо». Но мы не можем объяснить эти различия отсутствием контактов между жителями двух регионов. Напротив, археологические находки и лингвистические данные свидетельствуют о том, что люди активно перемещались практически по всему Западному побережью. На тот момент прибрежные и островные общества уже вели оживленную морскую торговлю при помощи каноэ, обменивались драгоценностями — бусами из ракушек, медью, обсидианом, а также органическими товарами, которые перемещались между различными природными зонами тихоокеанского побережья. Многочисленные свидетельства также указывают на то, что войны и торговля между группами сопровождались перемещением пленников. Уже в 1500 году до н. э. на некоторых участках береговой линии моря Селиш были возведены защитные сооружения и укрытия — очевидно, на случай нападения[249].

Пока что мы говорили о рабстве, не давая определения этому понятию, что несколько опрометчиво, поскольку америндское рабство имело некоторые особенности, сильно отличавшие его от рабства в греческих или римских домохозяйствах, не говоря уже о рабстве на плантациях европейцев в Карибском бассейне или на Юге США. Хотя для коренных народов обеих Америк рабство в любом виде было довольно необычным институтом, существовали некоторые отличительные особенности америндского рабовладения, которые, пусть и в самом общем виде, встречались практически по всему континенту, в том числе в тропиках, где наиболее ранние испанские источники фиксируют местные формы рабства еще с XV века н. э. Бразильский антрополог Фернандо Сантос-Гранеро предложил термин для обозначения обществ американских индейцев, в которых встречались эти особенности. Он называет их «обществами захвата» (capturing societies)[250].

Прежде чем разобраться, что же он имеет в виду, давайте дадим определение самому рабству. От крепостного, батрака, пленника или заключенного раба отличает отсутствие социальных связей. По крайней мере с правовой точки зрения у рабов нет семьи, рода, сообщества; они не могут давать обещания или устанавливать постоянные связи с другими людьми. Вот почему английское слово free («свободный») происходит от корня со значением friend («друг»). Рабы не могли иметь друзей, потому что они не могли брать на себя обязательства перед другими людьми. Они полностью подчиняются чужой власти, и их единственная обязанность — выполнять приказания хозяина. Если римскому легионеру, захваченному в плен и превращенному в раба, удавалось бежать и вернуться домой, то ему предстояло пройти через сложный процесс восстановления всех своих социальных связей, в том числе заново сочетаться браком с женой, поскольку считалось, что акт порабощения разрывает все существовавшие прежде связи. Орландо Паттерсон, социолог из Вест-Индии, называет такое состояние «социальной смертью»[251].

Неудивительно, что, как правило, рабами становятся военнопленные, оказавшиеся вдали от дома, среди людей, которые им ничего не должны. Есть и другая, практическая, причина для превращения пленников в рабов. Хозяину необходимо следить, чтобы рабы были в хорошей физической форме и могли работать. Большинство людей нуждаются в тщательном уходе и большом количестве ресурсов, а до достижения двенадцати — пятнадцатилетнего возраста в экономическом плане они скорее приносят убытки. С экономической точки зрения нет особого смысла выращивать рабов — именно поэтому рабов, как правило, захватывают в результате военного нападения (хотя некоторые попадали в рабство за долги, по решению суда или в результате похищения). В этом смысле захватчик рабов похищает годы труда по уходу (caring labour), которым занимались члены другого общества, чтобы вырастить трудоспособного человека[252].

Что в таком случае объединяет америндские «общества захвата» и отличает их от других рабовладельческих обществ? На первый взгляд, совсем немногое, и уж точно не чрезвычайно разнообразные способы жизнеобеспечения. Как отмечает Сантос-Гранеро, в Северо-Западной Амазонии преобладали оседлые садоводы и рыболовы, проживавшие вдоль крупнейших рек и совершавшие набеги на группы кочующих охотников-собирателей во внутренней части региона. Напротив, в бассейне реки Парагвай полукочевые охотники-собиратели совершали набеги на проживавших в деревнях земледельцев и обращали их в рабство. В Южной Флориде преобладали рыболовы-собиратели (например, калуса), которые постоянно проживали в крупных деревнях, но в определенные времена года перемещались на специальные территории, предназначенные для рыбалки и собирательства, а также совершали набеги на сообщества рыболовов и земледельцев[253].

Классификация этих групп в зависимости от того, сколько они занимались земледелием, рыболовством или охотой, мало что скажет нам об их истории. Что действительно имеет значение с точки зрения динамики изменения власти и ресурсов, так это использование ими организованного насилия для «подпитки» за счет других групп. Иногда народы охотников-собирателей — например, гуаикуру в парагвайской пальмовой саванне или калуса во Флорида-Кис — имели военное преимущество над своими соседями-земледельцами. В этом случае захват рабов и взимание дани освобождало часть доминирующего общества от необходимости самостоятельно добывать себе пропитание и поддерживало существование праздных элит. Также это обеспечивало подготовку специализированной касты воинов, которая в свою очередь давала возможность захватывать всё новые ресурсы и получать всё новую дань.

Мы снова видим, насколько наивны попытки классифицировать человеческие общества в зависимости от способа производства. Например, к какой категории нам следует отнести охотников-собирателей, употребляющих в пищу большое количество одомашненных культур, полученных ими в качестве дани от соседнего земледельческого населения? Марксисты, говоря о «способах производства», иногда допускают существование «трибутарного (даннического) способа производства», но последний всегда связывали с развитием аграрных государств и империй в соответствии с третьим томом «Капитала» Маркса[254]. Однако в нашем случае в теоретическом осмыслении нуждается способ производства не только жертв насильственного захвата, но и тех, кто ничего не производил, забирая всё у своих соседей. Постойте. Непроизводящий способ производства? Кажется, здесь есть противоречие. Но это противоречие возникает только в том случае, если мы понимаем «производство» исключительно как создание продуктов питания и товаров. Возможно, нам стоит расширить границы этого понятия.

Для «обществ захвата» обеих Америк пленение рабов само по себе было способом производства, но не в обычном смысле производства калорий. Захватчики почти всегда настаивали на том, что их интересует жизненная сила, или «витальность», рабов — витальность, которая теперь поглощалась группой завоевателей[255]. Можно сказать, что это буквально одно и то же: напрямую или опосредованно эксплуатируя труд других людей, вы живете за счет их жизненной силы; если эти люди обеспечивают вас продовольствием, то вы фактически «едите» эту силу. Но всё несколько сложнее.

Вспомним, как жители Амазонии относились к собственности. Человек присваивает себе плоды природы посредством убийства или кражи, но впоследствии этот первоначальный акт насилия трансформируется в отношения заботы, поскольку он начинает ухаживать за тем, что присвоил. Об угоне рабов местные жители рассуждали в тех же категориях, что и об охоте (традиционно мужском занятии), проводя параллели между пленниками и убитой дичью. Переживших социальную смерть пленников воспринимали скорее как «домашних животных». В ходе ресоциализации, проходившей в домохозяйствах захватчиков, пленников воспитывали, кормили и объясняли им, как следует себя вести. Короче говоря, их одомашнивали (обычно этим занимались женщины). Если процесс социализации завершался, пленник переставал быть рабом. Однако в некоторых случаях пленников держали в состоянии социальной смерти в течение долгого времени — в качестве постоянного запаса жертв, ожидающих своей настоящей, то есть физической смерти. Обычно таких пленников убивали во время коллективных торжеств (напоминающих потлач у жителей Cеверо-Западного побережья), проходивших под руководством специалистов по ритуалам. Иногда в ходе таких торжеств в пищу употреблялась плоть убитых врагов[256].

Всё это может показаться экзотичным. И всё же заметна перекличка с тем, как в других местах и в другие времена эксплуатируемые люди воспринимают свое положение. Для них боссы, помещики или руководители — это кровососущие вампиры, которые относятся к ним в лучшем случае как к домашним животным, а в худшем — как к скоту. Просто некоторые американские общества буквально воплотили эту метафору. В контексте разговора о «способах производства» или «способах ведения хозяйства» гораздо важнее то, что такого рода эксплуатация часто принимает форму постоянных отношений между обществами. Это почти неизбежное условие рабства, поскольку, обрекая на «социальную смерть» людей, чьи биологические родственники говорят с вами на одном языке и могут легко добраться до места вашего проживания, вы гарантированно создаете себе проблемы.

Вспомним, что первые европейские путешественники, оказавшиеся в Северной и Южной Америке, иногда сравнивали местных мужчин-«дикарей» с европейскими аристократами — поскольку те, подобно аристократам, посвящали почти всё свое время политике, охоте, набегам и войнам с населением соседних территорий. В 1548 году немецкий путешественник говорил об араваках, оседло живущих в Гран-Чако на территории Парагвая, как о крепостных охотниках-собирателях гуаикуру и сравнивал их с «немецкими крестьянами, которые находятся в такой же зависимости от своих господ». Он имел в виду, следовательно, что воин гуаикуру особо не отличался от швабского феодального барона, который, скорее всего, дома говорил на французском, регулярно устраивал пиры после охоты и жил за счет труда немецкоязычных крестьян, никогда не прикасаясь к плугу. Возникает вопрос: в какой момент гуаикуру, жившие за счет маиса, маниоки (кассавы) и другой сельскохозяйственной продукции, которую они получали в качестве дани, а также за счет труда рабов, которых они захватывали в результате нападений на отдаленные сообщества, перестали быть просто «охотниками-собирателями» (особенно с учетом того, что они занимались охотой и собирательством, но их добычей становились люди)?

Действительно, они получали сельскохозяйственные продукты в качестве дани от подчиненных им близлежащих деревень, но эти деревни также предоставляли слуг, а нападения на отдаленные деревни совершались с целью захвата женщин, которые могли использоваться в качестве наложниц, нянек и служанок — благодаря этому «принцессы» гуаикуру, чьи тела зачастую были полностью покрыты затейливыми татуировками и спиралевидными рисунками (их ежедневно наносила прислуга), могли посвящать свои дни досугу. Первые испанские путешественники всё время отмечали, что гуаикуру относятся к своим рабам с нежностью и заботой, почти так же, как к попугаям и собакам[257], но что происходило на самом деле? Если рабство представляет собой кражу труда, потраченного другими обществами на воспитание детей, а рабов захватывали главным образом для того, чтобы те заботились о детях и ухаживали за представителями праздного класса, то парадоксальным образом получается, что основной целью пленения рабов в «обществах захвата» было расширение внутренних ресурсов труда по уходу. Какого рода производством занималось общество гуаикуру в конечном счете, так это производством определенных категорий людей: знати, принцесс, воинов, простолюдинов, слуг и так далее[258].

Необходимо подчеркнуть — поскольку это станет чрезвычайно важным по мере развития нашей истории — глубокую амбивалентность (или, возможно, правильнее было бы сказать двойственность) таких отношений заботы (caring relationships). В качестве самоназваний америндские общества обычно использовали слова, которые можно приблизительно перевести как «люди», а европейцы, как правило, называли туземные племена уничижительными выражениями, использовавшимися их соседями (например, слово «эскимосы» означает «люди, которые едят рыбу сырой», а «ирокезы» происходит от алгонкинского слова, означающего «жестокие убийцы»). Практически все подобные общества гордились своей способностью усыновлять/удочерять детей или пленников — даже если они были выходцами из групп, которые воспринимались как наиболее отсталые, — и посредством заботы и обучения делать из них «нормальных» людей. Получается, что рабы представляли собой отклонение от нормы: они не были ни убиты, ни усыновлены/удочерены и вместо этого оказывались в промежуточном положении, резко и жестоко остановленные посередине процесса, который должен вести к трансформации из добычи в домашнее животное и из домашнего животного в члена семьи. Пленник, находясь в положении раба, оказывается заложником своей роли «того, кто заботится о других» — он не человек, и его работа в основном заключается в том, чтобы помогать всем остальным становиться людьми, воинами, принцессами, «человеческими существами» определенного типа, имеющими свою особую ценность.

Как видно из этих примеров, если мы хотим понять истоки насильственного угнетения в человеческих обществах, нам следует обратить свое внимание именно на эти сюжеты. Сами по себе акты насилия являются преходящими; а вот акты насилия, трансформирующегося в отношения заботы, имеют, как правило, долгосрочный эффект. Теперь, когда мы лучше понимаем, что представляло собой америндское рабство, давайте вернемся на тихоокеанское побережье Северной Америки и попытаемся выяснить, в силу каких условий рабство получило широкое распространение на Северо-Западном побережье, но не прижилось в Калифорнии. Обратимся для начала к устной истории, к одному старому рассказу.

Раздел, в котором мы разбираем «историю о ваги» — поучительную историю коренных американцев о том, какие опасности подстерегают человека, решившего быстро разбогатеть, обращая в рабство других людей (а еще не отказываем себе в удовольствии вспомнить про «ружья, микробы и сталь»)

История, которую мы собираемся рассказать, была записана в 1873 году географом Э. У. Чейзом. Чейз утверждает, что узнал ее от проживавшего в Орегоне народа четко. Речь в ней идет о происхождении слова «ваги» — так большинство жителей побережья называли белых поселенцев. Эта история не заинтересовала исследователей. Она несколько раз перепечатывалась в последующие пятьдесят лет, и на этом всё. И всё же из этой истории, долгое время остававшейся без внимания, можно почерпнуть важные сведения о том, как относились к рабству именно в том регионе Калифорнии и Северо-Западного побережья, который нас интересует.

Сейчас людей четко очень мало. Первоначально они составляли основное население южного побережья Орегона, но в середине XIX века были практически полностью уничтожены в результате массовых убийств, устроенных вторгшимися европейскими поселенцами. К началу 1870-х годов немногочисленные оставшиеся в живых четко проживали в резервации Силец, расположенной в округе Линкольн. Вот что их предки рассказали Чейзу о своем происхождении и о тех местах, откуда они родом:

Четко рассказывают, что их предки много лет назад приплыли на каноэ с далекого севера и высадились в устье реки. Они обнаружили, что там проживают два племени, одно из которых было воинственным и напоминало их самих; в скором времени они покорили и истребили это племя. Другое племя было тщедушным, миролюбивым и белокожим. Они называли себя «ваги», а может, так их назвали новые поселенцы. Они были большими умельцами по части изготовления корзин, одежды и каноэ, а также знали множество методов охоты и рыбалки, которые были неизвестны захватчикам. Ваги отказались сражаться и были обращены в рабов. Они стали обеспечивать пищей, жильем и различными предметами обихода более воинственную расу, которая сильно разжирела и обленилась. Но однажды ночью, после грандиозного пиршества, ваги собрали свои пожитки и сбежали. Их больше никто никогда не видел. Когда появились первые белые люди, четко решили, что это вернулись ваги. В скором времени, однако, они осознали свою ошибку, но по сей день все племена, проживающие на побережье и в его окрестностях, называют белых людей «ваги»[259].

Эта история может показаться непримечательной, но в ней много интересного. Нет ничего удивительного в том, что выжившие члены группы охотников-собирателей с орегонского побережья рассматривают европейскую колонизацию как акт исторического возмездия[260]. История о том, что в далекие времена коренное рабовладельческое общество мигрировало по морю на новые территории, расположенные южнее, подчинив или уничтожив местных обитателей, также может быть вполне правдивой[261].

Как и в случае с гуаикуру, агрессоры, видимо, стремились покорить людей с навыками, которых у них самих не было. В распоряжении «прото-четко» оказалась не только физическая сила («труд ваги») или даже забота, но также savoir-faire{46} народа охотников-собирателей-рыболовов, который отчасти походил на них, но был во многих отношениях более умелым — по крайней мере, если верить истории.

Еще одна интересная особенность истории — это место действия. Четко жили в промежуточной зоне между двумя крупными культурными регионами, где, как можно предположить, институт рабства наиболее активно обсуждался и оспаривался. И действительно, в этой истории есть заметный этический подтекст, словно перед нами поучение, адресованное всем тем, кому кажется соблазнительной перспектива обзавестись рабами и за счет их труда обеспечить себе безбедную и праздную жизнь. Обратив завоеванных ими людей в рабство и из-за этого «разжирев и обленившись», четко оказались не в состоянии догнать сбежавших ваги. Ваги вышли победителями из этой истории благодаря своему пацифизму, трудолюбию, ремесленным навыкам и изобретательности; более того, впоследствии они нанесли смертельный ответный удар — по крайней мере в духовном плане, — вернувшись в лице европейских поселенцев с их «ружьями, микробами и сталью»[262].

Таким образом, история о ваги указывает на некоторые интригующие возможности. Прежде всего, она свидетельствует о том, что группы, проживающие на территории между Калифорнией и Cеверо-Западным побережьем, отказались от рабства в том числе по этическим и политическим причинам. И действительно, при более пристальном рассмотрении нетрудно отыскать и другие свидетельства, подтверждающие это предположение. Например, юрок держали небольшое число рабов. В основном это были должники или пленники, дожидавшиеся, пока их родственники заплатят выкуп. Но в легендах юрок нашло выражение крайне неодобрительное отношение к рабству. Так, герой одной из легенд прославился тем, что победил морского разбойника по имени Ле’меквелолмей, который грабил и обращал в рабство путешественников. Потерпев поражение в бою, Ле’меквелолмей предлагает герою действовать сообща, но тот отвергает его предложение:

— Нет, я не хочу быть как ты. Ты заставляешь путешественников причалить к берегу, а потом грабишь и обращаешь их в рабство. Теперь ты не причинишь никому вреда и будешь жить так же, как и все остальные.

Ты ошибаешься, — ответил Ле’меквелолмей.

— Если ты возьмешься за старое, я убью тебя. Быть может, мне стоило бы обратить тебя в рабство, но я не стану. Живи сам по себе и оставь людей в покое.

Рабам, заполонившим почти весь берег реки, он сказал:

— Возвращайтесь домой. Теперь вы свободны.

Бывшие рабы окружили его. Они плакали и благодарили его и хотели оттащить его лодку обратно к реке.

— Нет, я сам сделаю это, — сказал он и одной рукой спустил лодку на воду.

Освобожденные им люди разбрелись по своим домам, одни пошли вверх по реке, другие вниз[263].

Морские набеги вроде тех, которыми промышляли жители Cеверо-Западного побережья, юрок, мягко говоря, не одобряли.

Тем не менее возникает вопрос: неужели нет никакого более простого объяснения того факта, что на Cеверо-Западном побережье было рабство, а в Калифорнии — нет? Легко осуждать рабство с моральной точки зрения, если оно не приносит никакой экономической выгоды. Сторонники экологического детерминизма почти наверняка указали бы на это обстоятельство. Действительно, есть немало исследований, трактующих ситуацию на тихоокеанском побережье в подобном ключе, — и это единственные исследования, которые вообще поднимают вопрос о том, почему прибрежные общества так сильно отличались друг от друга. Эти исследования относятся к области поведенческой экологии, которая называется «теория оптимального фуражирования». Ее сторонники приводят несколько интересных аргументов. Остановимся на них, прежде чем продолжить наш разговор.

Раздел, в котором мы спрашиваем: а что бы выбрали вы — ловить рыбу или собирать желуди?

Теория оптимального фуражирования — это метод прогнозирования, который берет свое начало в изучении живых существ, таких как скворцы, пчелы и рыбы. Когда этот метод применяется к людям, то человеческое поведение обычно рассматривается в категориях экономической целесообразности. Например, так: «Охотники-собиратели будут разрабатывать стратегии охоты и собирательства таким образом, чтобы в пересчете на калории получить максимальную выгоду, затратив при этом минимальные усилия». Поведенческие экологи называют это подсчетом «затрат и выгод». Прежде всего необходимо определить самую эффективную стратегию добывания пищи. Затем необходимо выяснить, как обстоят дела на самом деле. Если охотники-собиратели не придерживаются оптимальной стратегии фуражирования, значит, происходит что-то не то.

С этой точки зрения поведение коренных жителей Калифорнии было далеко от оптимального. Как мы отмечали, они в основном питались собранными желудями и кедровыми орехами, что крайне странно с учетом того, насколько богат их регион флорой и фауной. Отдельные желуди и кедровые орехи представляют собой крошечные источники пищи, а их обработка требует больших усилий. Прежде чем желуди и орехи станут пригодны для употребления в пищу, с ними нужно сильно повозиться: их нужно промыть и измельчить, чтобы избавиться от токсинов и извлечь питательные вещества{47}. Урожайность орехов сильно меняется от года к году, увеличивается или, наоборот, падает. В то же время на всей территории от тихоокеанского побережья до слияния рек Сакраменто и Сан-Хоакин в изобилии водится рыба, которая одновременно более питательна и более надежна, чем орехи. Несмотря на это, лосось и другие речные обитатели, как правило, занимали второе после желудей место в рационе калифорнийцев. Судя по всему, так обстояли дела еще задолго до прихода европейцев[264].

С точки зрения теории оптимального фуражирования поведение калифорнийцев лишено какого-либо смысла. Лосося, который служит богатым источником масла, жиров и протеинов, можно ежегодно добывать и запасать в огромных количествах. Если говорить о соотношении затрат и выгод, жители Cеверо-Западного побережья вели себя гораздо более разумно, чем калифорнийцы, и так обстояли дела на протяжении сотен или даже тысяч лет[265]. Конечно, при этом у них не было особого выбора, так как на Cеверо-Западном побережье растут в основном хвойные породы деревьев и орехи не могли стать основой рациона. Кроме того, на Cеверо-Западе водится больше видов рыбы, чем на калифорнийском побережье. Например, там встречается эулахон (рыба-свеча), благодаря своей жирности пользовавшаяся большой популярностью у местных жителей. Она одновременно была основным продуктом в рационе местных жителей и главным ингредиентом на «жирных пиршествах», где знать в больших количествах выливала рыбий жир в огонь, а иногда и друг на друга. Тем не менее у калифорнийцев был выбор.

Таким образом, Калифорния представляет собой экологическую загадку. Большинство ее коренных обитателей гордились своим трудолюбием, дальновидностью, практичностью и осмотрительностью в денежных делах, что сильно отличало их от необузданных и неуемных вождей Cеверо-Западного побережья, которые любили бравировать тем, что «им на всё плевать». Но получается, что это именно калифорнийцы выстроили всю экономику своего региона, исходя из совершенно иррациональных соображений. Почему они решили заниматься в основном собирательством в дубовых рощах и кедровниках, когда у них под рукой были богатые рыбные ресурсы?

Пытаясь решить эту загадку, сторонники экологического детерминизма иногда указывают на проблему продовольственной безопасности. Они утверждают, что разбойников вроде Ле’меквелолмея можно воспринимать как легендарных персонажей, но разбойники тем не менее существовали и будут существовать всегда. А что может быть более привлекательным для грабителей и разбойников, чем запасы уже готовой к употреблению пищи, которую легко транспортировать? Но выловленную рыбу по очевидным причинам нельзя на долгое время оставлять без присмотра. Ее нужно или незамедлительно съесть, или же очистить, выпотрошить, высушить и подкоптить, чтобы в ней не завелись паразиты. На Cеверо-Западном побережье в весенне-летний сезон все эти процедуры выполнялись как по часам, поскольку от них зависело как физическое выживание группы, так и социальное — в соревновательных пирах зимнего сезона[266].