Глава 4. НОВЫЙ МИР В РАЗОРВАННОМ СЕРДЦЕ

Анархо-синдикалисты в Испанской революции

Но что же тогда из сделанного НКТ в контексте граждан ской войны не противоречило ее всегдашнему содержа нию?.. Синдикаты НКТ начали в Каталонии, на Севере, в Леванте, Арагоне и Центре процесс социализации — коллективизации... Анархо-синдикализм осуществил то, что предусматривалось на всех его конгрессах, рабочий контроль над фабриками и полями, плановое развитие производства, равенство в экономическом отношении и в возможности принятия конструктивных решений... Все это вне рамок республиканского государства...1

Из заявления Национального комитета НКТ по случаю 75-летия Конфедерации

Коммунистические анархисты Испании стремились к тому же самому идеалу, что и величайшие умы человече ства... Испанская революция... стала первой попыткой в мировой истории осуществить мечту, которую всегда ле леяли лучшие представители человечества. Ей удалось во многих случаях даже полностью осуществить этот самый прекрасный идеал человеческого духа, и это останется ее вечной славой2.

Гастон Леваль, франко-испанский анархист и исследователь Испанской революции

Военный мятеж, поднятый 17 июля 1936 г. правыми генералами в Испанском Марокко, к 19 июля распространился на территорию континентальной Испании. Республиканское правительство не приняло действенных мер по борьбе с путчем. Оно отказалось вы полнить требования рабочих организаций и раздать оружие трудящимся.

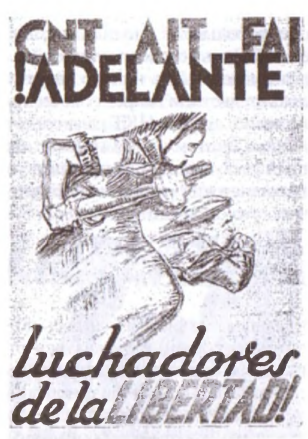

В Барселоне — столице области Каталония и крупнейшем про мышленном центре страны — 19 июля в ответ на мятеж вспыхну ла всеобщая стачка, переросшая в рабочее восстание. Его основную силу составляли вооружившиеся члены и сторонники НКТ. Вы ступление было подготовлено и организовано «комитетами защи ты (обороны)»3, которые создавались в барселонских кварталах из членов НКТ, Федерации анархистов Иберии (ФАИ) и Иберийской федерации либертарной молодежи (ФИХЛ)4. Самую активную роль в восстании сыграли члены одной из анархистских групп — «Мы» (Буэнавентура Дурруги, Франсиско Аскасо, Хуан Гарсиа Оливер, Рикардо Санс, Аурелио Фернандес и др.), составившие Централь ный революционный комитет обороны5.

Военный мятеж в Барселоне был подавлен рабочими после упорных боев, в ходе которых погиб, в частности, Ф. Аскасо. Пре обладавшие настроения, по описанию свидетелей, были близки к милленаризму — ощущению последнего решительного сражения и окончательного триумфа «добра» над «злом». «День величествен но угасал в свете пожаров, в революционном опьянении дня на родного торжества, — писал из каталонской столицы анархистке Федерике Монтсени полковник Мартинес Банде. — Клаксоны ав томобилей, которые стремительно колесили по Барселоне, напол ненные рабочими с винтовками в руках, исполняли удивительную симфонию: ФАИ, ФАИ, НКТ, НКТ. Буквы “НКТ” и “ФАИ” были написаны на всех стенах, на всех зданиях, на всех дверях и двер цах домов и машин, на всем. Красно-черное знамя, развевающее ся на ветру с фантастическим торжеством, восхитительные картины, которые мы созерцали с зачарованной душой, сияющие гла за...»6 Так выглядела Барселона в июле 1936 г.

Но трудящиеся не ограничились простой схваткой с армейски ми частями. Они стихийно приступили к осуществлению социаль ной революции: захватывали предприятия и вводили на них рабо чее самоуправление, брали в свои руки снабжение, транспорт и общественные службы, организовывали новую жизнь. Союз работ ников пищевой промышленности НКТ открыл коммунальные сто ловые, где людей кормили безвозмездно. В каждом квартале горо да еще в ходе боев был организован продовольственный комитет, который занимался реквизицией продуктов питания со складов или их обменом у крестьян на промышленные изделия. Рыночная тор говля и денежная система в значительной мере уступили место без денежному обмену. Добытое продовольствие распределялось по установленным комитетами нормам. Продукты и одежда стали от пускаться через лавочки и магазины. Имелись случаи, когда трудя щиеся громили банки и монастыри и сжигали захваченные деньги как символ ненавистного капитализма. Вещи из ломбардов были возвращены тем, кто был вынужден их заложить. Синдикаты кон фисковали крупные официальные и предпринимательские здания и разместились в них. На большинстве промышленных предприя тий, на транспорте и в общественных службах проходили общие собрания трудовых коллективов, которые избирали комитеты уп равления, состоявшие в большинстве из представителей НКТ. Та кой захват производственной единицы коллективом получил назва ние «инкаутации» или «коллективизации». В некоторых отраслях (деревообработке в Барселоне, пекарном деле, на железнодорож ном транспорте и др.) обобществление промышленности сделало следующий шаг к социализации: весь производственный процесс от начала до конца находился под общим самоуправлением работ ников, создавших соответствующие органы. Уже через несколько дней жизнь в Барселоне нормализовалась: транспорт ходил, пред приятия работали, магазины были открыты, работала связь. Иссле дователи сходятся во мнении, что все революционные меры и налаживание жизни были в основном стихийными действиями тру дящихся, входивших в НКТ; ни один вышестоящий комитет проф объединения не отдавал соответствующих распоряжений. Инициа тива чаще всего исходила от «низовых» синдикатов НКТ или от рядовых анархо-синдикалистских и анархистских активистов7.

«...Пролетариат Каталонии, — свидетельствовал позднее член синдиката текстильных рабочих НКТ Андреу Капдевила, — был целиком проникнут анархо-синдикалистской революционной про пагандой. В течение многих десятилетий среди рабочих укорени лось представление, что надо использовать любой возможный шанс, чтобы сделать революцию. Так что они сделали ее, как только представилась возможность»8.

В других районах страны положение складывалось не столь бла гоприятно. В Севилье, Кордове, Гранаде, Кадисе, Вальядолиде, Овьедо и Сарагосе плохо вооруженные рабочие были разгромлены мятежниками. В руках путчистов оказались часть Кастилии, Леон, Галисия, Эстремадура, часть Андалусии, Наварра и часть Арагона. Лишь сформированный 19 июля новый республиканский кабинет

X. Хираля согласился выдать оружие рабочим отрядам. Эго позво лило не допустить захвата мятежниками Мадрида, Валенсии и Бильбао9. Но престиж республиканских властей среди трудящих ся был подорван.

Этот факт способствовал тому, что революция быстро захватила не только Барселону, но другие районы «республиканской зоны» — города (прежде всего, в Каталонии), а также сельскую местность (в Каталонии, части Арагона, Андалусии и Валенсии). В городах ра бочие из НКТ и частично ВСТ занимали предприятия или устанав ливали рабочий контроль над деятельностью предпринимателей. В районах помещичьего землевладения крестьяне захватывали поме щичью землю. Во многих районах они договаривались об объеди нении в общие хозяйства — «коллективы». В таких областях, как Арагон и Андалусия, анархисты вели агитацию среди сельского населения на протяжении многих десятилетий. «Поскольку повсю ду, куда они приходили, то есть в самые отсталые местности, — свидетельствовал участник, очевидец и исследователь событий Га стон Леваль, — наши товарищи участвовали в полевых работах, приносили передовые технические знания и учили читать детей, таким образом живое послание (анархизма. — В.Д.) проникало в социально отсталую сельскую местность»10. Немецкий анархо-син дикалист Аугустин Сухи описывал историю анархиста из арагон ского села Муньеса, который долго работал в Барселоне, а затем вернулся в родное село и познакомил крестьян с либертарными иде ями. Под его влиянием односельчане организовали коллектив — вольную коммуну. «На столе лежало испанское издание книги Кро поткина “Хлеб и воля”. По вечерам члены коллектива собирались, и один из них читал книгу вслух. Эго было новое Евангелие»11.

В первые же дни революции стали стихийно формироваться новые структуры общественного самоуправления, образованные революционными рабочими и крестьянами на предприятиях, в сельских общинах и городских кварталах. В их основе всегда лежали общие собрания жителей или трудового коллектива — «ассамб леи». Они избирали в качестве текухцих, координирующих, техни ческих и исполнительных органов революционные комитеты (РК), комитеты или Советы предприятий, советы солдат и моряков и тд. Члены комитетов действовали в рамках обязательного для испол нения наказа от избравшего их собрания, могли быть отозваны в любой момент. Все важные решения комитетов принимались толь ко в согласии с избравшим их коллективом.

В Барселоне РК, выросшие из квартальных «комитетов оборо ны» НКТ и «комитетов баррикад», занимались организацией мест ной жизни, снабжением населения и обеспечением их услугами, поддержанием порядка. Во многих сельских общинах сразу после провала военного мятежа жители смешали или отстраняли местную администрацию, и РК, избранный на общем собрании, фал на себя как административные, так и хозяйственные функции. Часто он немедленно приступал к таким революционным мерам, как сожже ние всех документов о собственности, конфискация земли, домов, урожаев и инвентаря помещиков, превращение церкви в склад, кол лективизация земли, организация ополчения («милиции»).

Разумеется, в формировании народных органов принимали учас тие не только анархо-синдикалисты, но и другие трудящиеся, прежде всего рядовые члены другого профобъединения, которое ориенти ровалось на социалистическую партию, — Всеобщего союза тру дящихся (ВСТ). Соответственно в их составе отражалось соотноше ние сил между НКТ, ВСТ и други ми силами12.

Как бы то ни было, государ ственная власть прекратила функ ционировать на значительной части территории Испании. Цен тральное правительство Респуб лики в Мадриде оказалось пол ностью дискредитировано своей неспособностью противостоять военному мятежу и утратило вся кий авторитет. Региональное правительство Каталонии (Жене- ралитат) во главе с Луисом Ком- панисом контролировало только собственное здание. Местная администрация была отстранена или нейтрализована. Армия и поли ция распались или были разгромлены. Барселону контролировали рабочие ополчения («милиции»), прежде всего анархо-синдикали- стские. «...Власть валялась на улице, и ее воплощал вооруженный народ», — отмечает испанский исследователь Абель Пас11.

Анархо-синдикалистам, которые пользовались преобладающим влиянием среди трудящихся Каталонии, предстояло теперь решить, что делать с этой властью: разрушить, взять в свои руки или пере дать другим.

Либертарный коммунизм или антифашистское единство?

Теоретически отношение испанских анархо-синдикалистов к воп росу о власти было определено задолго до июля 1936 г. Испанское анархистское (либертарное) движение с самого начала в 1870-х гг. провозглашало одновременное уничтожение капитализма и государ ства путем социальной революции и переход к безгосударствеино му строю — федерации свободных общин и рабочих союзов. План действий в ситуации социальной революции был намечен еще в конце 1933 г., накануне запланированного восстания против при шедшего тогда к власти правого правительства. Речь шла об унич тожении капитализма и государственной власти и о провозглашении либертарного коммунизма — безгосударственного общества, основан ного на самоуправлении коммун и свободных ассоциаций произво дителей, в кагором каждый будет трудиться по своим способностям и обладать равной с другими возможностью удовлетворять свои по требности. В развернутом и четком виде эта программа действий была изложена в «Концепции либертарного коммунизма», утверж денной конгрессом НКТ в Сарагосе в мае 1936 г.

Многие элементы этой программы были опробованы либертар ными трудящимися на опыте в период 1932—1934 гг., когда в ходе многочисленных местных восстаний, организованных анархо-син- дикалистами, провозглашались «вольные коммуны». Несмотря на то что такие выступления в конечном счете всегда жестоко подавлялись правительственными войсками и полицией, они позволили поддер живать революционный дух и способствовали формированию в умах людей тех «идей-сил», которыми они могли руководствоваться по зднее, в момент социальной революции.

Несмотря на более или менее четкое представление о том, что необходимо делать в момент революции, испанское анархо-синдиалистское движение парадоксальным образом так и не смогло определить, каковы критерии «зрелости» общества для социального переворота. Иными словами, как определить, настало ли время для того, чтобы начать повсюду претворять в жизнь намеченную про грамму строительства нового общества. На этот вопрос НКТ к июлю 1936 г. так и не удалось найти однозначный ответ. В «Кон цепции либертарного коммунизма» говорилось о революционном характере эпохи в целом, но о самом моменте революции было сказано достаточно расплывчато: она «начинается в тот самый момент, когда индивидуальное сознание инстинктивно чувствует или аналитически устанавливает, что оно противоречит существу ющему положению общества и считает себя вынужденным высту пить против него». Далее в документе указывалось, что революция начинается, когда имеется психологический феномен противосто яния существующему положению вещей, налицо социальное про явление такого всеобщего настроения, возникает организация, способная осуществить потребности людей, происходит разложе ние «этической основы» и крах экономики капиталистического режима, а также крушение его политической формы. Однако все эти формулировки оказались на практике весьма нечеткими. В то же самое время в НКТ издавна бытовали представления о том, что подлинная социальная революция будет возможна лишь тогда, когда за НКТ пойдет подавляющее большинство трудящихся по всей Испании14 или же когда НКТ создаст всеохватывающую профсоюзную структуру, готовую перенять управление всей эко номикой в ходе социальной революции. Со своей стороны, ради кальные анархисты в НКТ (группа «Мы» и ее единомышленни ки) считали, что готовность масс к революции — это, в первую очередь, психологический фактор, постепенно созревающий в условиях постоянной революционной ситуации. Они также не стремились особенно осмыслить и разъяснить сам момент каче ственного перелома. Кроме того, НКТ неоднократно подчерки вала, что в Испании существует альтернатива: фашизм — или либертарный коммунизм, и на фашистский путч следует ответить социальной революцией. «Только совершив социальную револю цию, можно сокрушить фашизм», — писала, например, газета НКТ «Солидаридад обрера» накануне 19 июля15. Не было ясным и отношение к другому крупному профобъединению, которое находилось под контролем Социалистической партии, — ВСТ. С одной стороны, анархо-синдикалисты провозглашали свое стрем ление к «альянсу» с ВСТ, с другой — на конгрессе в Сарагосе одоб рили такие условия пакта, которые предполагали отказ ВСТ отопеки со стороны соцпартии и переход его на позиции социаль ной революции.

Все это создавало неопределенность. Вот почему в тот момент, когда события в Барселоне, практически во всей Каталонии и от части в других областях страны «подарили» анархистам то, за что они боролись и о чем мечтали на протяжении долгих десятилетий, они оказались не готовы воспользоваться этим «даром».

Следует также отметил», что в НКТ всегда сохранялись реформи стские течения. После ухода «трентистов» в объединении оставалось немало «чистых» синдикалистов и просто прагматически настроен ных членов. В известной мере, это было следствием противоречивой организационной концепции испанского анархо-синдикализма, пы тавшегося совместить анархистские цели и общественные идеалы с революционно-синдикалистским принципом открытости профсою зов «для всех трудящихся», независимо от их убеждений. Далеко не все члены НКТ были сознательными анархистами; в особенности это относилось к тем, кто вступил в нее в период Республики16. На этих сторонников прагматического подхода могли опереться те ак тивисты и члены исполнительных органов НКТ, которые предпочи тали избегать рискованных «крайних» решений.

20 июля 1936 г. президент Женералитага Компани с связался с Каталонским региональным комитетом НКТ и пригласил его представителей на встречу для анализа ситуации, сложившейся после подавления «фашистекоо мятежа» военных. Для обсуждения этого предложения вечером было созвано пленарное собрание делегатов от профсоюзов НКТ, революционных ко митетов и фупп ФАИ. Мнения участников с самого начала раз делились. Спектр мнений простирался от предложения члена группы «Мы» Гарсиа Оливера провозгласить либертарныи коммунизм до позиции Абада де Сантильяна который высказал ся за союз с другими ангифашистскими силами. Промежуточного мнения придерживались те, кто, как Мануэль Эскорса, предлагали сейчас «не трогать» правительство Компаниса, но и не заключать с ним соглашений, а приступить к осуществлению со циализации экономики и тем самым лишить его всякой реальной власти. Эскорса заявил, что реальная сила находится в руках НКТ и политическую власть следует игнорировать. Делегация анархо- синдикалистов из рабочего района Нижнего Льобрегата во главе с Жозе Шеной резко возражала против сотрудничества с правитель ством, но не пожелала поддержать Гарсиа Оливера и склонилась к точке зрения Эскорсы. Дискуссии носили бурный, временами оже сточенный характер. В конце концов было принято своего рода временное решение: направить вооруженную делегацию на встре чу с Компанисом с информативной целью17. Делегация состояла из Жозе Асенса (от Регионального комитета НКТ), Аурелио Фернан деса, Буэнавентуры Дурруги, Гарсиа Оливера (от Каталонского «ко митета обороны») и Абада де Сантильяна (от ФАИ).

Приняв делегацию НКТ и ФАИ, Компанис поздравил анархи стов с победой и выразил готовность уйти в отставку. Но тут же попытался убедить их, что без традиционных политических сил им не обойтись. Он напомнил либертариям о том, что борьба с фашиз мом еще отнюдь не выиграна и требует широкого сотрудничества антифашистских сил. Компанис позвал анархистских делегатов на встречу представителей различных партий и организаций Катало нии, где предложил сформировать (наряду с Женералитатом) коа лиционный орган с участием анархо-синдикалистов — «комитет милиций» с задачами организовать окончательный разгром мятеж ников. Анархистская делегация объяснила, что не имеет полномо чий о чем-либо договариваться, но доведет сделанное предложение до своих организаций. Не дожидаясь согласия НКТ, Компанис из дал декрет о создании народных ополчений («милиций») и соответ ствующего органа во главе с близкими к нему лицами18.

Региональный комитет НКТ, заслушав отчеты Гарсиа Оливера и Дурруги о встрече, постановил связаться с Компанисом и сооб щить ему о том, что НКТ в принципе временно согласна с создани ем такого органа, предупредив, что окончательное решение должен вынести региональный пленум каталонской НКТ. НКТ претендова ла на три, а ФАИ — на два поста в комитете из 15 членов19. Немед ленно были начаты первые, неофициальные консультации о сфор мировании «Комитета антифашистских милиций».

На региональной конференции (пленуме местных организаций) каталонской НКТ 21 июля20 делегация из Нижнего Льобрегата предложила выйти из создаваемого «комитета милиций» и провоз гласить либертарный коммунизм, как это предполагалось решениями, принципами и идейными целями организации. Гарсиа Оли вер, выражая точку зрения группы «Мы», поддержал предложение Нижнего Льобрегата. Он призвал не верить Компанису, исправить допущенные ошибки, развивать социальную революцию и «идти до конца»: распустить «комитет милиций» и установить по всей стра не либертарный коммунизм. Против такого шага высказались из вестные деятели ФАИ Федерика Монтсени, Абад де Сантильян и секретарь каталонской НКТ Мариано Васкес. Монтсени убежда ла не форсировать события, поскольку это, по ее мнению, приве ло бы к установлению анархистской диктатуры, что противоречи ло бы существу анархизма. Она предложила пойти на уступки, участвовать в «комитете антифашистских милиций», а затем — после окончательного разгрома военных мятежников — выйти из этого органа и вернуться к работе по созданию анархистского обще ства. Абад де Сантильян выступил за участие в «комитете милиций», сделав упор на то, что мировой капитализм не допустит либертарного коммунизма в Испании, но прибегнет к военной интервенции. Он предостерег от войны на два фронта и призвал «отложить» либер тарный коммунизм на будущее. Васкес, выступивший на второй сессии пленума, заявил, что и не «идя до конца», НКТ может уп равлять с улицы, опираясь на свою реальную силу. При этом он считал практичным остаться в «комитете милиций» и избегать дик татуры21.

Утверждения, будто провозглашение либертарного коммунизма в противовес идее «антифашистского сотрудничества» означало бы установление «анархистской диктатуры», звучали весьма странно, с точки зрения либертарной теории. Вдействительности, как отме чает историк испанского анархизма Хуан Гомес Касас, Гарсиа Оли вер предлагал «осуществление в Барселоне и Каталонии целевых установок Сарагосского'конгресса... Что понималось под наступ лением либертарного коммунизма? Эго всегда означало практичес кий роспуск старых партий, приверженных идее власти, или, по крайней мере, если не роспуск, то лишение их возможности при бегать к политике, направленной на завоевание власти»22. Анархи сты и анархо-синдикалисты всегда исходили из того, что в ходе революции будут применяться принудительные меры, такие как экспроприация собственности эксплуататоров и слом используемо го ими государственного и политического аппарата. В то же время трудящиеся должны были пользоваться полной свободой в своих синдикатах и коммунах.

Но вернемся к пленуму 21 июля. В ходе дальнейших дискуссий делегат от Нижнего Льобрегата повторил свои предложения, а Гариа Оливер попытался опровергнуть доводы оппонентов. Он отверг обвинения в стремлении к «профсоюзной» или «анархистской» диктатуре и призвал сейчас же, на месте принять решение, не ос тавляя вакуума, которым смогут воспользоваться противники ре волюции, как это произошло в России в 1917 г. «Я утверждаю, что синдикализм, в Испании и в остальном мире, стоит перед актом провозглашения своих конструктивных ценностей перед лицом человечества и истории, — настаивал он. — Если мы не продемон стрируем, что мы можем построить либертарный социализм, буду щее будет по-прежнему принадлежать тому сорту политиков, кото рый вышел из Французской революции — начиная с множества политических партий и заканчивая одной». Гарсиа Оливер крити ковал также попытки «посеять страх», подчеркнув, что революция может справиться с интервенцией, как справилась с мятежом. Он вновь повторил предложение провозгласить либертарный комму низм и «идти до конца».

После того как все высказались, Абад де Сантильян официаль но сформулировал альтернативу: поддержать вступление в «коми тет антифашистских милиций» или провозгласить либертарный коммунизм. Вопрос был поставлен на голосование; в поддержку провозглашения либертарного коммунизма проголосовала только делегация Нижнего Льобрегата; остальные делегации поддержали

«антифашистское сотрудничество». Принятое решение предусмат ривало, что революция переживает «антифашистский этап», либер тарный коммунизм несвоевременен и в настоящее время необхо димо укреплять «сложившийся на улице антифашистский фронт»23. По крайней мере, до тех пор, «пока мы не завоюем ту часть Испа нии, которая находится во власти мятежников»24.

Чем был вызван такой кардинальный поворот НКТ, по существу отбросившей программу действий, которую она же сама приняла всего за два месяца до событий?

Утвержденное каталонской НКТ решение не объявлять либер тарный коммунизм и установить сотрудничество с другими антифа шистскими силами (социалистами, коммунистами и республикан цами) было, как признавали позднее многие анархо-синдикалисты, результатом поспешной оценки сложившейся ситуации. Победив лишь в Каталонии, либертарии не чувствовали себя уверенно в других областях страны. «Мы согласились на сотрудничество, говорилось в докладе НКТ конгрессу МАТ в 1937 г. — Почему? Левант (Валенсия. — В.Д.) был беззащитен и медлил, в казармах находились гарнизоны путчистов. В Мадриде наши силы были в меньшинстве. Андалусия находилась в запутанном положении, с группами трудящихся, которые были вооружены плохими охотни чьими ружьями и вели борьбу в горах. Ситуация на Севере остава лась неизвестной, а остальная Испания была предположительно в руках фашистов. Враг стоял в Арагоне, у самых ворот Каталонии. Настоящее положение его сил было нам неизвестно — как на на циональном, так и на интернациональном уровне». Актив НКТ не рискнул пойти на самостоятельные революционные действия, опа саясь перспективы борьбы на три фронта: против фашистов, пра вительства и возможной иностранной интервенции25.

Иными словами, большинство активистов сочно, что говорить о социальной революции в масштабе страны преждевременно, а либертарный коммунизм в одной лишь Каталонии неминуемо об речен.

Между тем действительное положение вещей было далеко не так безнадежно, как это казалось каталонским анархо-синдикали стам, над которыми, вероятно, еще довлело поражение восстаний 1932—1934 гг. На сей раз речь не шла об изолированном местном выступлении. Социально-революционное движение распространи лось на Каталонию, часть Арагона и Валенсию, путь в Андалусию был открыт. Иными словами, в руках революции оказались клю чевые в экономическом отношении промышленные и аграрные районы Иберийского полуострова. В такой ситуации можно было принять риск «идти до конца». «В данном случае мы полагаем, — пишет современный испанский анархо-синдикалистский автор Абель Пас, — что вопрос о власти решался со слишком большой по спешностью, и эта спешка помешала учесть “все значение револю ции”, на которое указывается в докладе. Если бы были приняты те зисы Гарсиа Оливера, то проблема революции была бы, без сомнения, прояснена на месте»26. Теперь же анархо-синдикалисты упустили дра гоценное время и уступили инициативу своим противникам27.

Наконец, был и еще один'момент, о котором вскользь упоми нает в мемуарах Гарсиа Оливер: делегаты собрались в спешке и не зная заранее, что им предстоит обсуждать. Иными словами, они приняли решение на пленуме, не имея наказа от направивших их рабочих союзов и организаций. Это было первое серьезное нару шение федералистской процедуры внутри НКТ — тенденция, ко торой предстояло возобладать в дальнейшем. «...Первая ошибка, — замечает А. Пас, — была совершена уже 19 и 20 июля, когда груп па активистов поставила себя на место самих членов и решала за них. С этого момента проступил разрыв между базой и высшими инстанциями: база хотела расширять революцию, наверху же стре мились взять ее под контроль и ограничить...»28

Другие члены группы «Мы» не выступали на пленуме. Видный активист группы Рикардо Санс впоследствии вспоминал: «Как группа, мы не стали оказывать давление на результаты (обсужде ния. — ВД.). Мы знали, что организация против диктатуры. А так получилось бы, если бы наша позиция была принята... Но в любом случае, мы не пытались форсировать решение, поскольку было другое срочное дело: Компанис согласился на то, чтобы Дуррути возглавил силы милиции, которые должны были занять Сарагосу, попавшую во вражеские руки...»29

Вечером после окончания пленума НКТ состоялось собрание группы «Мы» и ее сторонников (Маркоса Алькона, Гарсиа Виван- коса, Доминго и Хоакина Аскасо и др.). Все были едины в том, что союз с политическими партиями необходимо преодолеть и сфор мировать новые органы народного самоуправления, опиравшиеся на революционные комитеты и рабочие союзы НКТ. Однако воз никли разногласия о сроках такого действия. Гарсиа Оливер при звал группу «завершить работу, начатую 18 июля» и силами анар- хо-синдикалистских милиций захватать правительственные здания и основные центры Барселоны. Дуррути назвал план «прекрас ным», но счел момент «неподходящим», с учетом настроений в активе НКТ. Он предложил подождать дней 10, пока либертарные милиции не возьмут столицу области Арагон — Сарагосу, избавив тем самым Каталонию от возможной экономической и политичес кой блокады. Гарсиа Оливер возражал, доказывая, что взятие горо да может затянуться, но его аргументы не нашли поддержки30.

Пленум каталонской НКТ окончательно утвердил кандидатуры членов «Комитета антифашистских милиций» от НКТ—ФАИ. На первом же заседании Комитета анархо-синдикалисты отвергли план Компаниса, который пытался свести роль нового органа к выполнению военных и технических задач. Они настояли на его превращении в орган экономического, политического и военного руководства Каталонией; функции Компаниса как председателя Женералитата оставались чисто номинальными. «Комитет антифа шистских милиций» стал полуправительственным, полуобществен- ным органом. Помимо анархистов, занявших в нем ключевые по сты (Гарсиа Оливер занимался вопросами обороны, Ж. Ассенс — общественного порядка, Дуррути — транспорта, Абад де Сантиль- ян — организацией «милиций», А. Фернандес возглавлял комиссию по расследованиям), в Комитет вошли также представители ВСТ, каталонских левых националистов, коммунистов, контролировав шихся Коминтерном (оформились в июле в Объединенную соци алистическую партию Каталонии, тесно связанную с Компартией Испании), антисталинистских коммунистов из Рабочей партии марксистского единства (ПОУМ) и др.31 Комитет принимал реше ния по основным общественно-политическим вопросам, но в то же время его нельзя было считать и органом, имеющим чисто прави тельственный характер, поскольку его члены несли ответствен ность, прежде всего, перед комитетами направивших их организа ций, считаясь их делегатами. Именно эти организации принимали решения, а Комитет лишь ратифицировал их32. Его официальные документы вплоть до 10 августа 1936 г. были действительны лишь в том случае, если на них одно временно стояла печать Каталон ского регионального комитета ФАИ. По настоянию анархистов, было обеспечено невмешатель ство Компаниса в работу «Коми тета милиций»33.

Поддержанием порядка в Ка талонии занимались патрули, организованные «милициями» различных организаций и движе ний, которые входили в Комитет. Наиболее мощными из них были «милиции» НКТ. «Власть в соб ственном смысле слова не суще ствовала, — отмечает историк Абель Пас. — Женералитат был чисто символическим. Централь ный комитет антифашистских милиций не мог сделать ни шага без поддержки профсоюзов, а милиции не могли организоваться без сотрудничества комитетов обороны и профсоюзов...»34

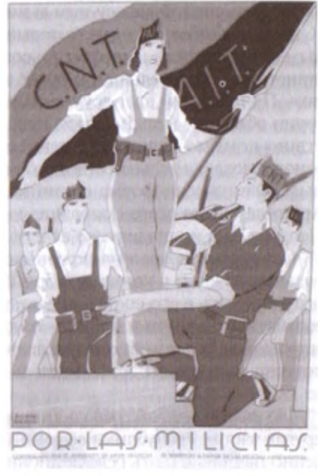

Члены НКТ, ФАИ и ФИХЛ составили и основу тех ополченчес ких сил, которые сражались с мятежниками на фронте развернув шейся гражданской войны. 24 июля 1936 г. первая из таких колонн численностью в 2 тысячи человек во главе с Дуррути направилась в Арагон. Именно ополчения, сформированные различными орга низациями и движениями, смогли успешно противостоять мятеж ным вооруженным силам весь первый период гражданской войны и добиться первоначально значительных успехов. Колонна Дурру ти, освободившая от врага большую часть Арагона, была организо вана на основе либертарных принципов: все командиры избирались и вели такую же жизнь, что и обычные бойцы, система репрессий тсутствовала, все держалось на добровольной самодисциплине. Всего в колоннах НКТ в Арагоне сражались 16 тысяч человек35.

Анархо-синдикалисты отвергли изданный в начале августа центральным республиканским правительством декрет о мобили зации резервистов. Однако в Каталонии 6 августа НКТ дала согла сие на призыв военнообязанных Женералитатом и «Комитетом ми лиций»36, что уже было существенным отступлением от принципов. Тем не менее в основе анархо-синдикалистеких «милиций» по-пре- жнему лежал принцип добровольческого ополчения.

Под гнетом «обстоятельств»

Итак, НКТ приняла принципиальное (и, как выяснилось по зднее, оказавшееся для нее пагубным) решение отказаться от

«тотальной революции», отложить либертарный коммунизм до победы над противостоявшей Республике коалицией «национали стов» — военных, фашистских фалангистов и монархистов.

Комитеты НКТ и ФАИ выпустили манифест «К рабочим мас сам и антифашистам всего мира», в котором ничего не говорилось о социальной революции, а только о борьбе против фашизма. В обращении подчеркивалось, что не трудящиеся первые взялись за оружие, что они лишь ответили на фашистский мятеж. «Посред ством героического вмешательства НКТ и ФАИ, которым помог ли трудящиеся, все трудящиеся всех тенденций, военный мятеж в Каталонии был подавлен. Впервые в истории мира рабочий народ одной из стран сумел победить военные силы своей собственной нации, которые хотели навязать себя ему в качестве самодержцев. Эта победа открывает новую эру в истории современного мира», — заявляли комитеты НКТ и ФАИ. Анархо-синдикалистекие руково дители категорически опровергли слухи и сообщения о грабежах и насилии в Барселоне и заверяли, что ни один иностранец не пост радал и безопасность иностранных граждан будет обеспечена. От метив, что борьба не окончена, они обратились ко всем «свободо мыслящим людям» с просьбой о «моральной помощи»: «Наша борьба — это ваша борьба. Наше поражение усилит фашизм в мире. Наша победа, напротив, будет победой Свободы над международ ным фашизмом. Это будет также победой прогресса над варвар ством... Помогите нам в борьбе против фашизма!»37

ФАИ всегда считала одной из своих главных задач не допустить отклонения НКТ от анархистской линии и анархистских идей. Но после июля 1936 г. она, как организация, не сделала ничего, чтобы добиться отказа от союза с поли тическими партиями и государ- ственническими элементами. В первом же циркуляре, который был выпущен после 19 июля, Полуостровной комитет ФАИ заявлял, что организация испан ских анархистов «разделила от ветственность в новых органах, созданных вследствие требова ний революции»38. 2 августа уча стие анархистов в «комитетах милиций» было ратифицирова но пленумом местных и окруж ных групп Федерации19. Между НКТ и ФАИ после июля 1936 г. существовали тесные и все бо лее укреплявшиеся связи. Стали весьма распространенным явлением общие заявления и обращения, а также совместные заседания к примеру, каталонский региональный пленум профсоюзных феде раций и анархистских групп в Барселоне 12 сентября 1936 г., конг ресс синдикатов НКТ и групп ФАИ 8 октября, посвященный пе дагогическим и культурным проблемам, и т.д.40 Ведущие деятели ФАИ считали теперь, что их организации следует расширить свои ряды и выполнять новую, политическую роль: «Синдикаты, в силу... обстоятельств превратившиеся в гибридные, с политической точки зрения, организации, могут придать своим действиям лишь ту профессиональную функцию, которая им определена, — подчер кивалось в циркуляре Полуостровного комитета Федерации от 25 октября 1936 г. — Необходимо, чтобы существовал мотор, генери рующий сказочную энергию, нужную для того, чтобы продвигать их в том направлении, которое больше всего соответствует интере сам обновительных и освободительных стремлений Человечества. Таким мотором... может быть только специальная (анархистская. — В.Д.) организация»41. Иными словами, круги ФАИ претендовали теперь на политическое руководство НКТ.

В то же время испанские анархо-синдикалисты подчеркивали либертарный характер происходящей в стране борьбы. Так, в об ращении «К трудящимся всех стран» говорилось: «Впервые в ис тории народ, поднятый либертарным рефлексом, в течение 15 дней полностью ликвидировал: господство клира над душами, отменив отправление культа; господство хозяев над трудом, установив ра бочий контроль над предприятиями:; господство армии и полиции над гражданами, создав рабочие милиции; господство буржуазно капиталистической идеологии над общественной жизнью, передав все средства пропаганды в руки трудящихся; наконец, вековое гос подство городской и бюрократической цивилизации над порабо щенной и эксплуатируемой деревней, осуществив в рамках син дикальных организаций прямую договоренность между рабочим и крестьянином». Анархо-синдикалисты утверждали, что их револю ция пошла дальше, чем все предшествовавшие, включая Российс кую, что она находится «на марше» и «нанесет смертельный удар фашизму и капитализму, не только в Испании, но и во всей Евро пе». Они вновь призвали трудящихся мира к солидарности, заявив, что революции необходимы оружие, техника и пропагандисты, способные распространять в своих странах правду о том, что проис ходит в Испании42. Интернациональный комитет за Испанскую ре волюцию призвал людей труда по всему миру собирать деньги в по мощь НКТ—ФАИ и направлять их на счет французской РСВКТ43.

Официальное отношение НКТ и ФАИ к вопросу о государ ственной власти в этот период отказа от «тотальной революции» было выражено в статье «Бесполезность правительства», опублико ванной 3 сентября 1936 г. в «Информационном бюллетене пропа ганды НКТ—ФАИ» и перепечатанной на следующий день в «Со- лидаридад обрера». Эта позиция сводилась к представлению о необходимости продолжать революцию в социально-экономичес кой сфере, игнорируя при этом государство и сохраняя Народный антифашистский фронт «снизу». В статье подчеркивалось, что цен тральное и каталонское республиканские правительства ничего не предприняли для предотвращения и подавления мятежа и что их существование ненужно для антифашистской борьбы. Анархо-син- дикалисты считали, что в стране разворачивается «социальная борьба». «Координация сил Народного фронта и организация снаб жения продовольствием при одновременном развитии коллективи зации предприятий жизненно важны для достижения наших це лей... — отмечали они. — Однако до сих пор эго осуществлялось не регулируемым государством, децентрализованным и немилитари- зированным образом», на основе рабочих союзов НКТ и ВСТ. Су ществующее правительство — эго «всего лишь слабый охранник “статус-кво” в распределении собственности и международных финансовых интересов». В такой ситуации правительство Народ ного фронта не нужно и даже вредно, поскольку либо служит сред ством компромисса и своим коалиционным составом и внутренней борьбой парализует успешное принятие решений, либо подготов ляет новую диктатуру в форме «рабочего государства»44.

Лидеры НКТ и ФАИ пошли на компромисс с антифашистски ми партиями и движениями и на уступки им, мотивируя их «сло жившимися обстоятельствами», то есть необходимостью победы в гражданской войне. Они согласились (во избежание иностранной интервенции) не экспроприировать предприятия, принадлежавшие зарубежному капиталу: на них был лишь установлен рабочий кон троль45. Новые органы (революционные комитеты, «комитеты ан тифашистских милиций» и тд.) формировались теперь зачастую не на общих собраниях, а — подобно каталонскому «Комитету мили ций» — на основе соглашения между НКТ, ВСТ и другими органи зациями. Нередко революционные органы существовали на местах параллельно сохранявшимся старым, что иногда вызывало острые конфликты между ними46.

Анархо-синдикалистские массы обращали в первые месяцы мало внимания на компромиссы, заключенные «наверху». Они сами осуществляли социальную революцию «внизу», движимые своей либертарной «идеей-силой». «Революционная инициатива исходила не от руководящих комитетов НКТ — как это могло быть иначе, если либертарная революция официально “отклады валась”? — но от отдельных союзов НКТ, побуждаемых наиболее продвинутыми синдикалистскими активистами», — подытоживал известный исследователь Рональд Фрейзер47.

Масштабы самоуправления трудящихся в этот период Испанс кой революции не знают себе равных в истории. Так, в Барселоне 70% предприятий были отняты у хозяев и перешли под управление НКТ и ВСТ, в Валенсии — 50%^. Но как только проблема выхо дила за рамки отдельных предприятий, давление «обстоятельств» сразу же начинало сказываться. Анархисты четко различали меж ду «коллективизацией» и «социализацией». Под первой понимал ся захват предприятия трудовым коллективом и переход его под управление профсоюзов. Под второй — обобществление в масш табах общества, с налаживанием новых экономических связей на не рыночной и не бюрократической основе. В теории «коллекти визация» считалась первым шагом к «социализации». Но этот пе реход в промышленности так и не состоялся, поскольку товарно- денежные отношения в целом не были ликвидированы, а деньги оставались у государства и капиталистов. Вопрос о зарплате тоже пал жертвой военно-политических обстоятельств. По словам оче видца Гастона Леваля, «очень часто рабочие в Барселоне и Вален сии, завладев фабрикой, мастерской, машинами и сырьем, организовывали производство своими силами и продавали продукт свое го труда ради личной выгоды, причем использовали для этого со хранение денежной системы и характерные для капитализма тор говые отношения». Стремление к компромиссу с властями не позволяло рабочим «идти дальше, и тем самым вехи с самого на чала были расставлены неверно. Это была... не настоящая социа лизация, а рабочий неокапитализм, своего рода самоуправление, колебавшееся между капитализмом и социализмом, чего не про изошло бы — это следует подчеркнуть — если бы революция мог ла быть полностью осуществлена под руководством наших проф союзов»49.

Абад де Сантильян, который занимался в НКТ экономически ми вопросами, признал в конце 1936 г.: «Мы многого достигли, но сделали это нехорошо. Вместо старых владельцев мы поставили полдюжины собственников, которые рассматривают предприятия, транспортные средства и контроль над ними как свою собствен ность, с тем минусом, что они не всегда знают, как организовать управление... Нет, мы еще не сделали революции в Каталонии. Нет никакой необходимости создавать в Испании новый вид собствен ников, следует, напротив, социализировать существенную для ка питализма частную собственность». «Мы не организовали тот хозяй ственный аппарат, который планировали. Мы довольствовались тем, что изгнали владельцев с фабрик и взяли на себя роль контрольных комитетов. Мы не предприняли никаких попыток установить связи между собой или фактически координировать хозяйство. Мы рабо тали безо всякого плана, не ведая фактически, что творим»50.

В ряде мест и отраслей синдикализация перешагнула уровень отдельных предприятий и распространилась на целые отрасли, начавшие работать скоординированно, как единое предприятие — так называемые «группы» (таким образом, например, были органи зованы все отрасли в Алькое, снабжение газом, водой и электри чеством в Каталонии, трамвайный транспорт в Барселоне, места ми — транспорт и здравоохранение)51.

Коллективизация захватила и сельское хозяйство. 5—7 сентяб ря 1936 г. в Барселоне прошел региональный пленум крестьянских синдикатов Каталонии, входящих в НКТ. В нем участвовало око ло 600 делегатов. Обсуждались вопросы об организации новой жизни, причем, как отмечала французская синдикалистская газе та «Лё Комба сандикалисг», общий принцип состоял в том, чтобы «предоставить местным организациям решать, в какой мере анар хистские принципы... могут быть применены к реалиям производ ства». Учитывая распространенность мелкой индивидуальной земельной собственности в Каталонии, было рекомендовано не осу ществлять немедленно коллективизацию всей земли и «в принци пе уважать частную обработку земли», если она осуществляется собственными силами, то есть без применения наемного труда. Коллективизации подлежала для начала крупная земельная соб ственность земли, обрабатываемые с помощью наемной рабочей силы. Вся экспроприированная земля переходила под контроль и управление синдиката и обрабатывалась непосредственно в инте ресах его членов, то есть «всех трудящихся в целом». Синдикат должен был также контролировать производство и обмен с мелки ми крестьянами. Возможность немедленного перехода к полной коллективизации всех земель зависела от настроений и пожеланий жителей конкретных деревень. Желающие могли объединиться в коллектив, не дожидаясь, пока это сделают другие. Расчет был на то, что технические преимущества коллективного хозяйства смогут убедить индивидуальных собственников присоединиться к коллек тивам позднее.

Что касается формы обмена и сбыта произведенной продукции, то в принятом решении уже ясно сказывались уступки «неанархи стским» партнерам по борьбе с фашизмом. «Принимая во внима ние, что борьба против фашизма не принадлежит одной лишь НКТ, но в ней принимают участие все рево люционные организации» и следует соблюдать «революционный альянс», было решено, «пока сохраняются ны нешние обстоятельства», «установить цену на все продукты, как сельскохо зяйственные, так и промышленные». Эти цены должен был определить Эко номический совет Каталонии после изу чения «всех характерных особенностей производства». Обмен должен был со вершаться с использованием денег или без такового, по желанию участников соглашения. Форма воз награждения за труд устанавливалась по желанию жителей каждой отдельной деревни. Иными словами, речь шла о том, чтобы на вре мя союза с другими силами отказаться от внедрения принципов либертарного коммунизма. Конференция высказалась также за объединение с другими крестьянскими организациями Каталонии, если те освободятся от влияния политических партий52. В последу ющем в Каталонии, Валенсии и других областях развернулся ши рокий процесс объединения крестьян в самоуправляемые коллективы. Особенно широкие масштабы он принял на территории Ара гона, освобожденной анархо-синдикалистекими «милициями».

Политические компромиссы отчасти сдерживали развитие ни зовой инициативы. Так, поскольку либертарный коммунизм не был провозглашен, от идеи отмены денег и распределения по потреб ностям пришлось отказаться.

В городах денежное обращение полностью сохранилось. В Бар селоне после образования каталонского «Комитета милиций» был создан Центральный комитет по снабжению, в который вошли представители различных политических сил. Новый орган сразу же принял меры, чтобы убедить торговцев открыть магазины и лавки, а «товарищей, сражавшихся на улицах» — «подчиниться контролю, вынужденному обстоятельствами». Комитет по снабжению органи зовал доставку продовольствия на фронт и в госпитали, открыл 4 магазина, а также поддерживал сеть «народных столовых», в кото рых до декабря были потреблены в общей сложности 700 т хлеба, 600 т картофеля, 170 тыс. дюжин яиц и т.д.53 Но система частной торговли сохранилась и к концу года в Барселоне появились такие явления как дефицит продуктов, спекулятивные повышения цен и иные злоупотребления. Уже в декабре 1936 г. единый синдикат работников распределительной отрасли НКТ призывал трудовой персонал магазинов и лавок следить за тем, чтобы хозяева не про давали товары «налево», а также контролировать уровень цен, не допуская их произвольного повышения54. «Не надо больше спеку лянтов! К ним надо относиться как к мятежникам!..» — взывал информбюллетень НКТ и ФАИ55.

Работники продолжали получать заработную плату. Максимум, что удалось сделать, — это ввести в ряде случаев систему так назы ваемой «посемейной оплаты», то есть равной зарплаты для каждого работника с надбавками на членов его семей (к примеру, в Вален сии)56. Чаще всего все ограничилось сокращением разрыва в заработ ках и значительным повышением ставки для более низкооплачива емых категорий. На селе первое время пытались экспериментировать со свободным потреблением, рационированием, введением местных денег, «посемейной оплатой» и тд. Однако все эти меры носили не- скоординированный характер. Отсутствовала и какая-либо коорди нация в деятельности местных революционных органов; вопреки анархо-синдикалистской «программе», они не объединялись в феде рации, а работали исключительно на локальном уровне.

Стремясь прежде всего продвинуться от «коллективизации» (пе рехода под управление трудовых коллективов) к социализации (обобществлению) экономики, анархо-синдикалисты инициирова ли создание И августа 1936 г. Экономического совета Каталонии, который должен был осуществлять общую координацию и плани рование хозяйства и ценообразование. Однако и этот орган носил компромиссный характер как по составу (в него вошли 5 членов НКТ и ФАИ, 1 член ВСТ, 1 член ПОУМ и 1 представитель Жене- ралитата), так и по своим задачам. В его цели входило осуществ ление таких разноплановых мер, как регулирование производства с ориентацией на потребление, обеспечение монополии внешней торговли, развитие коллективизации в промышленности, торгов ле, сельском хозяйстве и на транспорте, развитие кооперации кре стьян и потребителей, трудоустройство безработных, унификация налоговой системы и др.57

Абад де Сантильян, игравший ключевую роль в Экономическом совете, был убежден, что этот орган будет способствовать созданию новой хозяйственной системы. Радикальное крыло анархо-синди- калистов (Дуррути и др.) опасалось, напротив, что подобная «ле гализация» завоеваний революции в тенденции лишь усилит власть Женералитата и может привести к «государственному капитализ му» либо «государственному социализму»58.

Неустойчивое равновесие сил не могло сохраняться долго. Не ликвидированная анархистами государственная власть, политичес кие партии и поддерживавшие ее социальные слои воспользовались полученной передышкой для того, чтобы перейти в наступление на революцию. В руках не устраненного революцией государства ос тавались мощные рычаги, прежде всего валютные и финансовые средства. Коллективизированной промышленности не хватало сырья. «Марксисты и республиканцы смешались в единый блок и, обладая деньгами и оружием, проводили политику покровительства в отношении своих сторонников, распределяя среди них продо вольствие, вооружение, руководящие посты, средства информации и транспорта... — признавалось в отчете НКТ конгрессу анархо синдикалистского Интернационала в 1937 г. — Каталония должна была организовать собственную внешнюю торговлю, вступая в конкуренцию за заграницу с другими частями страны, чтобы про кормить своих граждан и удовлетворить потребности Арагонского фронта... Правительство, пользуясь нашим старанием не наносить ущерба антифашистскому единству и не провоцировать разрыв официальных отношений с заграницей, пользовалось этой приви легированной дипломатической ситуацией и ожесточенно саботи ровало наши действия во всех областях»59.

Власти Мадрида и Каталонии стали оказывать нарастающее давление на анархо-синдикалистов сразу по трем направлениям: препятствуя поставке оружия и боеприпасов плохо вооруженным

«милициям», стремясь ограничить размах и ход коллективизации в промышленности и в сельском хозяйстве и пытаясь навязать за мену «милиций» регулярной армией.

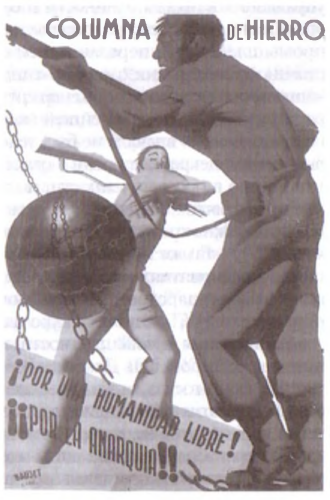

Анархистские ополчения, вызывавшие недовольство правите лей Республики, не скрывали, что ведут борьбу не только против фашизма, но и за новое, свободное общество. «Буржуазия не по зволит нам установить либертарный коммунизм только потому, что мы этого хотим, — объяснял Дурруги, выступая на фронте в Ара гоне. — Буржуазия будет оказывать сопротивление, будет защищать свои интересы и привилегии. Единственное средство, которое мы имеем для того, чтобы установить либертарный коммунизм, — это разрушение буржуазии... Крестьяне, которых мы оставили за собой и которые начали осуществлять наши теории на практике, сдела ли это, потому что восприняли наше оружие как гарантию своего урожая»60.

В историографии гражданской войны в Испании преобладает мнение, будто рабочие ополчения-«милиции» плохо сражались, отличались недисциплинированностью и т.д. Полагая, что совре менную войну может выиграть только хорошо организованная ре гулярная армия, исследователи склонны оправдывать меры респуб ликанских властей по ее созданию61. Другие историки считают подобный традиционный взгляд односторонним, высоко оценива ют перспективы партизанской войны и народных ополчений (в том числе на современном этапе) и приводят данные о том, что испан ские ополченцы, первоначально не умевшие сражаться на фронте, быстро учились и овладевали необходимыми навыками62. Со сво ей стороны, приведем свидетельства очевидца — британского пи сателя Джорджа Оруэлла: «Позднее стало модным ругать ополче ние и приписывать все его недостатки не отсутствию оружия и необученности, а системе равенства... В основе «революционной» (добровольной. — В.Д.) дисциплины лежит политическая созна тельность — понимание, почему данный приказ должен быть вы полнен; необходимо время, чтобы воспитать эту сознательность, но ведь необходимо время и для того, чтобы муштрой на казарменном дворе сделать из человека автомат. Журналисты, которые посмеи вались над ополченцами, редко вспоминали о том, что именно они держали фронт, пока в тылу готовилась Народная армия. И только благодаря «революционной» дисциплине отряды ополченцев оста вались на фронте; примерно до июня 1937 года их удерживало в окопах только классовое сознание... В подобных условиях регуляр ная армия, не имея в тылу частей заграждения, безусловно, разбежалась бы. А ополчение держало фронт... и к тому же оно почти не знало дезертирства»63.

В сентябре 1936 г. в каталонской печати началась массирован ная кампания против «неподконтрольных» анархистов, которых обвиняли в том, что они укрывают оружие, вместо того чтобы от править его на фронт (имелись в виду «комитеты обороны»), а так же против «утопических экспериментов» в экономике64.

Встроившись во властную систему, ведущие активисты НКТ не могли не измениться сами. Они перестраивались для того, чтобы соответствовать требованиям момента, оправдывая разрастание бюрократического аппарата реальными потребностями координа ции экономической и социальной жизни. Пользуясь тем, что актив ные члены НКТ и ФАИ сражались на фронте в составе «милиций», а другие были полностью погружены в работу самоуправления тру дящихся на местах, многие должностные лица профобъединения (члены Национального, региональных, окружных комитетов, со трудники различных комиссий синдикатов, «Комитета милиций», Экономического совета и т.д.) стали все меньше считаться с нуж дами и пожеланиями анархо-синдикалистской массы. Рядовые активисты просто не могли уследить за чередой бесконечных кон ференций, пленумов, совещаний и разобраться детально в обсуж давшихся на них вопросах. При этом, как отмечал историограф НКТ Ж. Пейратс, по существу происходили нарушения федерали стских норм организационного устройства — превращение Наци онального комитета в «машину по даче указаний» отдельным син дикатам, проведение пленумов по циркулярам сверху, принятие важных решений на комитетах всех уровней и совещаниях подо бранных активистов с последующим одобрением на общих собра ниях. Вся эта практика противоречила принципам анархо-синди кализма, в соответствии с которыми инициатива в организации должна идти не «сверху вниз»,^ «снизу вверх», а комитеты и комис сии призваны не принимать самостоятельные решения по прин ципиальным вопросам, а выполнять наказы «низовых» общих собраний65. Существенным фактором бюрократизации стало пре доставление возможности не отправляться на фронт, а остаться на ответственной работе в тылу, что создавало своего рода привилеги рованную касту66.

Многие анархо-синдикалисты выступали против начавшейся бюрократизации НКТ и против политики все новых и новых усту пок государству и партиям со стороны ведущих деятелей Конфе дерации. Свою озабоченность и возмущение по этому поводу нео днократно выражал Дуррути (в беседах с Мариано Васкесом, Гарсиа Оливером и др.)67. Радикальное крыло попыталось повер нуть ход событий на региональном пленуме каталонской НКТ в августе 1936 г. В работе пленума приняли участие также представи тели ФАИ и ФИХЛ. Гарсиа Оливер, Дуррути и их сторонники по требовали положить конец сотрудничеству с политическими сила ми, которое дезориентирует революцию и лишает ее сил. Они призвали развивать революцию вперед. Представитель группы

«Мы» Рикардо Санс вспоминал, что его товарищи были раздраже ны плодами «антифашистского сотрудничества»: «...В результате сотрудничества, сдачи и каждодневных уступок... общая ситуация не только не развивается в благоприятном направлении, но и, на против, ухудшается... Враги нового строя... принимают терпимость и дух ответственности за трусость... Группа “Мы” считала <...>, что необходимо взять на себя ответственность за все, какими бы ни были последствия»68.

Но большинство активистов по-прежнему опасалось граждан ской войны в «антифашистском лагере». Курс 20 июля, который на пленуме вновь отстаивал Абад де Сантильян, остался в целом без изменений. Были приняты решения о необходимости «революци онного альянса» с ВСТ и создания Национального совета оборона для военно-политического руководства. Радикальное меньшин ство, замечал историк А. Пас, и на сей раз подчинилось, следуя организационной дисциплине. «Выходом было бы порвать с “чув ством ответственности активиста” и даже без согласия собственной организации вынести проблему на улицу. Но на это никто из акти вистов оказался неспособен...»69

Осуществить идею союза с социалистическим профцентром НКТ попыталась в середине августа, вступив в переговоры с лиде ром ВСТ социалистом Ф. Ларго Кабальеро. Обсуждалась возмож ность того, что оба профобъединения совместно отстранят централь ное республиканское правительство и заменят его революционной хунтой обороны. В последний момент Ларго Кабальеро отказался от этого плана, поскольку не желал нарушать легитимность респуб ликанской власти70. 4 сентября 1936 г. он был назначен премьер- министром Испанской Республики.

В конце августа 1936 г. Компанис предложил Конфедерации официально вступить в региональное правительство. Он поддержи вал регулярные контакты с М. Васкесом и стремился уговорить его на этот шаг.

Напряженность в отношениях между анархо-синдикалистами и антифашистскими партиями и движениями нарастала. В ответ на обвинения анархистов в «укрывании оружия», «комитеты обороны» Барселоны заявили о том, что не намерены складывать оружие, «пока революция не решила проблему политической власти и пока существуют вооруженные силы, подчиняющиеся приказам прави тельства в Мадриде», поскольку считают оружие «гарантом рево люционных завоеваний». Газета «Содидаридад обрера» защищала коллективы в промышленности и сельском хозяйстве и напомина ла о «революционном характере» войны. В радиообращении с фронта Дуррути подчеркнул, что «фашизм и капитализм — это одно и то же», а комитеты сотен и военный комитет «колонны Дур рути» пригрозили маршем на Барселону, если на фронт не будет немедленно отправлено оружие, которое, как утверждалось, укры валось в барселонских казармах коммунистов. 8 пулеметов, обна руженных в бюро коммунистов в Сабаделе, были посланы фрон товикам71.

Вступление НКТ в правительство

Тем временем логика «обстоятельств» побуждала руководство НКТ сделать следующий шаг: оно стало стремиться к участию в управлении военно-политическими делами, надеясь, что эго помо жет закрепить революционные завоевания.

Ларго Кабальеро предложил анархо-синдикалистам пост мини стра без портфеля, и Национальный комитет НКТ, во главе кото рого стоял Давид Антона, в принципе согласился с этим. Но наци ональный пленум Конфедерации 3 сентября отверг эго предложение и вместо этого высказался за создание исполнительного органа в составе ВСТ и НКТ. Однако Орасио Мартинес Прието и ряд дру гих активистов собрались в Валенсии и подвергли решение плену ма критике. Они потребовали открытого участия синдикалистов в правительстве. Их поддержал региональный комитет НКТ Леван та72. 15 сентября 1936 г. на новом пленуме региональных федераций НКТ Национальному комитету удалось добиться принятия резолю ции о необходимости создания Национального совета обороны как

«национального органа, правомочного осуществлять руководящие функции в военном плане и функции координации в политичес ком и экономическом плане». В совет, возглавляемый Ларго Ка бальеро, должны были войти «делегаты» от всех трех течений (5 анархо-синдикалистов, 5 членов ВСТ, 4 республиканца), пост президента республики при этом сохранялся. Армия и полиция за менялись ополчениями. В качестве программы деятельности такого органа НКТ выдвигала обеспечение федералистского устройства страны (органы власти на областном, провинциальном и местном уровне предстояло сформировать в той же пропорции); создание единой «милиции» по обеспечению общественного порядка под контролем рабочих союзов, а также народных трибуналов; назна чение военного комиссариата Советом обороны; осуществление социализации банков, церковных имуществ, поместий, крупной индустрии и торговли, а также транспорта и установление рабоче го контроля; ликвидация арендной платы, биржевой спекуляции и долгов; планирование промышленности и сельского хозяйства. Во внешней политике Совет должен был вести «борьбу за мир в рам ках интернационального пролетарского действия» и осуществить

«реорганизацию дипломатии»73. Пленум постановил передать этот проект ВСТ вместе с предложением о заключении альянса. Как справедливо отмечал Пейратс, по существу такой Совет обороны был бы тем же правительством, но под другим названием74. Тем не менее сама «неправительственная» форма органа была важна для анархистов.

Прекрасно понимая всю противоречивость предложения, Лар го Кабальеро отверг его как нарушающее конституционные прин ципы. Впрочем, как утверждает детально изучивший ситуацию тех дней А. Пас, обе стороны — и Ларго Кабальеро, и Национальный комитет НКТ, возглавляемый новым генеральным секретарем и сторонником реформистской линии Орасио Мартинесом Прието (занял пост в сентябре после решения направить прежнего времен ного секретаря Давида Антону в Париж75), — уже хорошо понима ли, чего хочет другой, и с этого момента вели бесконечный торг, прибегая к различным мерам давления. Козырем премьер-мини- стра оставался вопрос о деньгах и оружии для анархистских мили ций на фронте, которые по-прежнему сражались, надеясь на то, что, взяв Сарагосу и Уэску, они смогут потребовать от комитетов НКТ положить конец уступкам и провозгласить либертарный ком мунизм. Дела на фронтах шли все хуже, ополчения изнемогали от нехватки оружия и боеприпасов. Положение становилось настоль ко острым, что Дуррути и Абад де Сантильян разработали план нападения анархистской колонны на Национальный банк в Мад риде с целью экспроприировать его средства и использовать их на закупку оружия. Однако перепуганные члены Национального ко митета отвергли его76.

Между тем в Каталонии региональный комитет НКТ, под дав лением постоянных требований правительства Ларго Кабальеро прекратить каталонское «двоевластие», заявил о своем согласии с роспуском «Комитета антифашистских милиций»; взамен три представителя НКТ вошли в состав Женералитата. Таким образом, анархо-синдикалисты впервые вошли в открыто правительствен ный орган. Психологическое и идейное «табу» было разбито. Вид нейшие активисты каталонской НКТ, такие как Гарсиа Оливер, Ж Шена и Маркос Алькон, «стиснув зубы», смирились с этим ре шением77. Оно было принято по предложению комиссии, образо ванной из представителей Гишольса, Оспиталета, регионального комитета НКТ и Полуостровного комитета ФАИ. В информации Федерации к международному либертарному движению этот шаг позднее обосновывался нежеланием развязывать «братоубийствен ную борьбу» на улице, опасением оказаться в положении «непол ноценности» по сравнению с другими силами и неминуемым отка зом мира помочь «Испании без правительства»78.

Реакция низовых активистов НКТ на постоянные уступки ру ководства каталонской организации была иной. Маркос Алькон, один из ведущих деятелей НКТ (союза стекольщиков, затем — ра ботников общественного досуга), пользовавшийся большой попу лярностью в Барселоне, позднее вспоминал, что вскоре после рос пуска «Комитета милиций» и вступления НКТ в каталонское правительство к нему явились представители комиссии «комитетов обороны» Барселоны Даниэль Санчес, Анхель Карбальейра, Тра- поте и другие. Они заявили, что на собрании «комитетов обороны» было принято решение направиться в штаб-квартиру НКТ и ФАИ и разогнать региональные комитеты НКТ и ФАИ, которые «удуша ли революцию». Делегаты предложили Маркосу Алькону стать но вым секретарем Каталонского регионального комитета НКТ. Аль кон был согласен с активистами в оценке ситуации и сделанных уступок. Но он был решительно против таких мер, считая их «без ответственными» и вредными для организации. Он с трудом уго ворил «комитеты обороны» отказаться от выступления, призвав их вместо этого «укрепиться в синдикатах» и, опираясь на них, при нудить комитеты НКТ и ФАИ выполнять юлю членов организа ции79. Тем самым была упущена одна из последних возможностей продолжить развитие социальной революции.

Собравшийся в этой критической ситуации 28 сентября пленум региональных федераций НКТ выпустил манифест, в котором вы ражалось сожаление в связи с негативной реакцией других проф союзных и политических организаций на предложение о создании Национального совета обороны. НКТ сетовала на то, что исклю чение ее представителей из руководства борьбой подрывает само это руководство, еще раз призывала ВСТ к «революционному аль янсу» и угрожала «снять с себя ответственность» за последствия в случае отказа. По оценке Пейратса, «дух капитуляции пронизывал каждую строчку манифеста»80.

Проблема нехватки ору жия, казалось, сдвинулась с мертвой точки после встречи генерального секретаря анар- хо-синдикалистского Интер национала Пьера Бенара и Дурруги с премьер-министром Ларго Кабальеро в Мадриде 1 октября 1936 г. Дурруги при грозил премьеру, что если пра вительство не выделит доста точные средства для закупки оружия для колонн НКТ— ФАИ, то фронтовики пойдут маршем на Мадрид81. После этого правительство Испании постановило выделить на за купку вооружения 1,6 млрд. песет, причем треть закуплен ного материала предназнача лась для Каталонии и Арагона.

Но уже через несколько дней

намеченная сделка с оружейной фирмой была отменена, посколь ку в дело вмешался Советский Союз, предложивший республи канскому правительству свою помощь82. Поддержка со стороны СССР способствовала резкому усилению влияния противников анархо-синдикалистов — коммунистов из КПИ, которые выступа ли против социалистической революции в Испании.

В качестве противовеса соглашательскому курсу НКТ в Мадри де и Каталонии, фронтовые и арагонские анархо-синдикалисты образовали собственный центр. Они не стали бросать открытый вызов своей организации, а предпочли создать нечто вроде «маяка Испанской революции». После возвращения Дурруги из Мадрида на Арагонский фронт, 6 октября 1936 г. в Бухаралосе состоялась ре гиональная конференция делегатов от деревень и анархо-синдика- листских колонн ополчения. На ней был образован региональный Совет обороны Арагона, состоявший исключительно из анархис тов — Мигеля Хименеса (одного из основателей ФАИ), Хосе Аль- беролы, X. Аскасо, Мануэля Чуэки и др. Совету надлежало коор динировать все действия в военной, экономической и социальной области. Он состоял из отделов по отраслям деятельности и в этом отношении напоминал правительственный орган. Однако его со здатели предполагали иной, федералистский, а не властный тип взаимоотношений между ним и низовыми общими собраниями:

«Отделы разработают план, который будет предложен представлен ным организациям и требует их согласия, но, будучи одобрен, он станет общеобязательным и будет выполнен во всех своих аспек тах». Приводящий этот документ А. Пас отмечает: «Впервые в ис тории общества целый регион приступил к революционному дей ствию помимо всяких политических партий, имея в качестве основы исключительно общее собрание, объявившее себя суверен ным. Фактически форма организации общества, сложившаяся в Арагоне, ближе всего подходила к либертарному коммунизму»83. Центральные и каталонские власти не признали арагонский Совет (Совет обороны Арагона получил официальное признание цент ральных властей в конце декабря 1936 г. после согласия анархис тов включить в его состав представителей других течений). При содействии Дуррути и бойцов его колонны в области начала фор мироваться федерация самоуправляющихся селений-коллективов, которая окончательно оформилась на конгрессе в Каспе в февра ле 1937 г.

Но если в Арагоне революция шла по восходящей линии, то в других частях Республики ее развитие затормозилось. Власти уси ленно пытались взять революционную стихию под контроль, а ру ководство НКТ ничего не делало, чтобы им помешать.

9 октября каталонское правительство издало декрет о роспуске всех местных комитетов и иных хозяйственных, культурных и про чих органов, созданных после 20 июля 1936 г. Вместо этого Жене- ралитат учредил новые местные общинные советы, члены которых не избирались, а делегировались движениями и партиями, вхо дившими в региональное правительство. Неповиновение декрету приравнивалось к государственной измене. Однако на практике многие революционные комитеты игнорировали его и не были склонны уступить свои полномочия новым органам. «Двоевластие» на местах продолжалось несколько месяцев, пока революционные органы не сдались, не в последнюю очередь, под давлением посто янных обращений НКТ к своим членам с призывом соблюдать правительственный декрет84.

Центральное правительство Ларго Кабальеро издало целый ряд постановлений, которые предусматривали восстановление военной дисциплины, командной иерархии, системы наказаний за их нару шение, а также были нацелены на включение «милиций» в регулярную армию. 30 сентября вышел декрет, по которому с 10 октября отряды ополчений Центрального фронта, а с 20 октября и осталь ные переводились на положение регулярных военных частей85. 21 октября правительство выпустило декрет о создании регулярной армии. Правительственное решение вызвало бурю возмущения в анархо-синдикалистеких колоннах и милициях. «Если мы лишим войну всего ее революционного содержания, ее идеи социального преобразования <...>, то не останется ничего, кроме войны за не зависимость (Испании. — ВД.), которая... больше уже не являет ся... революционной войной за новое общество», — говорилось в заявлении бойцов-интернационалистов анархистской колонны

«Аскасо». «Милиции» НКТ в Центральной Испании обвинили правительство в стремлении навязать пролетариату «новые цепи»: восстановление армии — «типичного инструмента авторитаризма» и насаждение милитаризма — «неотъемлемой части фашизма». Они назвали восстановление армии «возвращением к прошлому» и уг рожали, что рабочий класс не станет терпеть утрату того, за что он проливал кровь. Сам Дуррути дал понять в интервью, что не воз ражает против укрепления сознательной дисциплины и против еди ного командования (намекая на постоянное противодействие коммунистических колонн усилиям его соединения), но не наме рен соблюдать военные зва ния, приветствия, муштру и систему наказаний. Он про должал настаивать на том, что в революционной войне ополче ние добровольцев, знающих, за что они сражаются, гораздо эф фективнее86.

Бойцы анархистской «Же лезной колонны» в сентябре и октябре 1936 г. участвовали в нашумевших инцидентах в Ва ленсии. Они снялись с фронта и направились в тыл, требуя разоружить и расформировать тыловые государственные воо руженные части и отправить их на фронт87. 29 октября 1936 г. в Валенсии сотрудники специ ального полицейского подразделения «Антифашистская народная гвардия» застрелили безоруж ного бойца анархистских «милиций». Эго действие вызвало всеоб щее возмущение анархистов на Теруэльском фронте. На следую щий день, когда участники анархистской «Железной колонны» — ополчения, сражавшегося под Торрес-Бенедито, и члены НКТ организовали демонстрацию протеста во время похорон убитого товарища, они подверглись внезапному нападению правитель ственных частей и коммунистических отрядов и вынуждены были ответить на огонь. Тогда они были обстреляны из пулемета, в ре зультате чего погибли 30 и были ранены 80 анархистов. Либерта- рии рвались отомстить, однако было принято другое решение. «Бо рясь против общего врага — фашизма, мы не можем задерживаться для ответа на эту агрессию, — говорилось в заявлении «Железной колонны». — Но следует понять, что наше отношение не есть след ствие страха. Нас достаточно знают, чтобы нам поверить. Мы вер немся на фронт, но позднее вспомним эти факты»88. В свою оче редь, руководство НКТ подтвердило приверженность принципу милиции, но попыталось примирить бойцов с правительственным решением Республиканские власти начали сжимать кольцо вокруг само управления в промышленности и сельском хозяйстве. Правитель ство Ларго Кабальеро распорядилось о национализации военной промышленности, передав ее тем самым под контроль государ ственной бюрократии89. Анархо-синдикалист X. Фабрегас, ставший министром экономики в Женералитате, призвал рабочих 2 октяб ря воздержаться от дальнейшей экспроприации предприятий, од нако его призыв вначале не был услышан. 24 октября в Каталонии был принят декрет, который, с одной стороны, легализовал коллек тивизацию в промышленности, но с другой — изымал из нее мел кие предприятия с наеьшым трудом и часть средних предприятий, вводил должность директора (правда, избиравшегося рабочим ко митетом), а также государственный контроль на самоуправляю щихся предприятиях, особенно в крупной индустрии. Здесь комп ромисс с государством был заключен уже при прямом участии руководства НКТ, взявшего курс на «легализацию революции»90.

Организация промышленности, предусмотренная декретом, как замечал исследователь Даниэль Герен, сочетала в себе как либер тарные, так и государсгвеннические тенденции. Самоуправляющи еся предприятия управлялись единообразно — руководящим коми тетом из 5—6 человек, который избирался общим собранием на два года с переизбранием половины членов каждый год. Комитет на значал директора и передавал ему часть своих полномочий. К каждому комитету был прикреплен правительственный контролер. Комитеты были подконтрольны генсовету отрасли, который состо ял из представителей комитетов, синдикатов и технического пер сонала. Этот совет должен был планировать труд и определять зар плату. Каждый работник получал твердый оклад. НКТ пыталась, в свою очередь, организовать сотрудничество и общее планирование. С этой целью было создано восемь генсоветов для различных от раслей, торговли и финансов. Для равномерного распределения ресурсов создавалась «выравнивающая касса»91.

На коллективизированных предприятиях Каталонии право при нимать экономические решения сохранялось за трудовым коллек тивом. В его руках оставалась и большая часть прибыли (после со здания «промышленной и торговой кредитной кассы» — 50%). На частных предприятиях с рабочим контролем помимо владельца или директора действовал рабочий комитет, имелся и представитель правительства, обеспечивавший связь с генсоветом отрасли. В рас поряжении трудовых коллективов оставалось 30% прибылей. В целом, по оценке Вальтера Бернеккера, «сложилась “координиру емая” профсоюзами и “направляемая” государством экономичес кая система, которая во время всей войны работала динамично и до конца сохраняла двойственную структуру, в которой сосущество вали рядом капиталистическо-частноэкономические и коллективи- стско-социалистические производственные единицы»92.

Что касается сельского хозяйства, то декрет от 7 октября 1936 г., подписанный коммунистом В. Урибе, министром сельского хозяй ства в правительстве Ларго Кабальеро, признавал законным кон фискацию земель лишь тех помещиков, которые считались мятеж никами91. Тем самым многие аграрные коллективы, захватившие помещичьи земли, оказывались вне закона.

В октябре 1936 г. генеральный секретарь НКТ Орасио Прието вел переговоры о вступлении профобъединения в республиканское правительство. Он требовал для НКТ шесть постов, Ларго Кабаль еро соглашался передать анархо-синдикалистам лишь четыре94. Предвестником соглашения был подписанный 25 октября 1936 г. пакт о единстве действий между каталонскими региональными организациями НКТ и ВСТ, а также между ФАИ и коммунистичес кой Объединенной соцпаргией Каталонии (ОСПК). Соглашение предусматривало, что коллективизация экономики должна прово диться под руководством и при координации Женералитата. Гово рилось также о муниципализации жилья, введении единого воен ного командования, принудительной мобилизации в «милиции» (с перспективой их превращения, таким образом, в «народную армию»), введении рабочего контроля, национализации банков и установлении государственного контроля над банковскими опера циями. Особо подчеркивалась необходимость борьбы с «неподкон трольными группами», то есть самостоятельными инициативами снизу95.

Для давления на правительство Ларго Кабальеро лидеры НКТ прибегли к угрозам. 23 октября 1936 г. пленум региональных феде раций НКТ Центра, Валенсии, Арагона, Каталонии и Андалусии обсудил доклад Национального комитета о постановке перед пра вительством вопроса «о нашем участии в руководстве борьбы про тив фашизма и в структуре политико-экономической жизни Рево люции». Принятая резолюция отражала метания и колебания анархо-синдикалистеких активистов: для них речь шла не о «цене» власти (как, вероятно, для самого О. Прието и ряда других «вож дей»), но о попытке изменить в свою пользу общее соотношение сил. Документ представлял собой по существу ультиматум прави тельству Республики. Пленум постановил создать комиссию из представителей региональных организаций Валенсии, Центра и Каталонии для проведения встречи с президентом М. Асаньей,

«чтобы объяснить поставленную кризисом правительства необхо димость... вступления в него НКТ... на условиях, одобренных пле нумом региональных организаций 15 сентября». Комиссии пору чалось ждать ответа в течение 48 часов. В случае негативного ответа НКТ пригрозила принять «меры военного характера, чтобы обес печить связь между Мадридом, Валенсией, Арагоном, Андалусией и Каталонией и контролировать прохождение людей и снабжения из этих регионов в Мадрид». Для осуществления решения Нацио нальный комитет должен был назначить Национальный военный совет для объединения фронтов в Каталонии, Арагоне, Леванте (Валенсии) и Андалусии^ Этому Совету вместе с региональными комитетами НКТ предстояло мобилизовать 100 тыс. членов НКТ. Конфедерация намеревалась «совместно со всеми нашими регио нальными силами организовать акцию с тем, чтобы добиться к о т - роля над экономикой и координации резервов». В то же самое время было решено «уточнить инициированное руководство с дип ломатическими представителями России, чтобы в случае необходи мости добиться осуществления решений, принятых на нашем пле нуме»96.

Стремление согласовать действия с представителями СССР не было случайным. Осенью 1936 г. многие ведущие деятели испанс кого движения заняли примирительную и даже дружественную позицию по отношению к Советскому Союзу, что противоречилотрадиционной враждебности анархизма по отношению к больше визму и сталинскому режиму. Тесные дружеские связи с советски ми дипломатами поддерживала Монтсени. Печать НКТ заявляла о поддержке советских внешнеполитических предложений97. Во вре мя прибытия первых советских кораблей с помощью Испании чле ны НКТ приветствовали их возгласами: «Да здравствует СССР!»98. Печатный орган НКТ «Солидаридад обрера» публиковал хвалеб ные материалы о СССР, а барселонская анархо-синдикалистская газета «Диарио де марина» опубликовала за подписью Фернандо Пинтадо статью «Вспомним Ленина». Даже сочувствовавший ли дерам НКТ немецкий синдикалист Рюдигер счел в связи с этим, что подобная публикация «не только нетерпима, с точки зрения принципов, но и является идиотской, со всех точек зрения»99.

Угрозы НКТ были блефом, что прекрасно понимали и Ларго Кабальеро, и поддерживавший его планы СССР. Многие ведущие анархо-синдикалисты и не собирались идти на радикальные шаги. Как позднее признавал Абад де Сантильян в статье, опубликован ной в газете «Тьерра и либертад», в этот период он был уже убеж ден в необходимости «дисциплинированной армии» для борьбы с фашизмом и «переходного государства»100.