Глава 1. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Анархо-синдикалисты Европы и Северной Америки в борьбе с фашизмом и реакцией

...Фашизм не только утвердился в Италии; аналогичные движения появились и выросли во многих странах... Сам термин, вначале чисто национальный, стал интернаци ональным... Войны, кризис, армии безработных, нищета масс перед лицом материального изобилия и при не ограниченной возможности увеличить его еще больше демонстрируют неспособность частного капитализма разрешить экономические проблемы эпохи... Подумы вают о высокой миссии сильного государства, всемогу щего, на диктаторской основе... Такова новая ориента ция капитализма, которая питает фашистское движение экономически1.

Всеволод Волш, русский анархист-эмигрант,

один из создателей Франкоязычной анархистской

федерации

Теперь капитализм прибегает к своему последнему при бежищу —фашизму... Республика не решила экономи ческие и социальные проблемы. Она не могла и не может их решить. Единственная остающаяся альтернатива — фашизм или революция2.

Висенте Перес, испанский анархо-синдикалист

Первая половина 1930-х гг. ознаменовалась мучительными соци альными и политическими конвульсиями. Великая депрессия и стремительное падение производства вызвали резкое ухудшение материального и духовного положения широких масс населения: огромную безработицу, падение уровня зарплаты и полное беспра вие людей труда на производстве. Более того: экономическая по литика властей — увеличение налогов, сокращение государствен ных расходов — часто еще более усугубляла эту невыносимую ситуацию. Пытаясь спасти хозяйство в своей стране, почти все го сударства пошли на ужесточение торговой политики и в значитель ной мере «закрыли» свои рынки. В политической и идеологичес кой области эти процессы сопровождались ростом национализма и распространением государственнических идеологий. Крайней формой последних стал фашизм в различных его видах. В этот пе риод установились нацистская диктатура в Германии, «австрофа- шизм» в Австрии, укрепился корпоративный режим в Португалии. Во многих странах, где сохранились прежние демократические формы устройства, власти все более открыто прибегали к репрес сивным мерам: подавляли забастовки, арестовывали рабочих акти вистов, разгоняли демонстрации...

Кризис и наступление реакции делали положение трудящихся почти нестерпимым, но их недовольство существовавшей системой не сопровождалось ростом социально-революционных настроений. В условиях распространявшегося национализма и этатизма про странство для деятельности анархо-синдикалистов все более и бо лее сужалось.

Германия: победа нацистов и разгром анархо-синдикалистского центра в Берлине

Немецкий рабочий класс сумеет, несмотря на сегодняш ний ужасающий гнет, вновь собрать свои силы для со противления против фашистского варварства и преодо ления диктатуры. Тогда он, как мы надеемся, извлечет уроки из сегодняшнего горького опыта и, уничтожив капитализм и государство, сделает фашизм навсегда не возможным. Нынешняя катастрофа не должна стать напрасной: кто заключает пакты с капитализмом, кто де лает хоть малейшие уступки национализму, милитаризму и государству, —тот прокладывает путь фашизму3.

Из Манифеста Секретариата Международной ассоциации трудящихся,

24 марта 1933 г.

Мировой экономический кризис стал остро ощущаться в Гер мании в 1930 г. К концу года в стране было более 5 млн безработ ных. В большей части отраслей зарплата была понижена на 8—15%. Синдикалисты критиковали эту практику и призывали трудящих ся отвернуться от реформистских профсоюзов и практики сотруд ничества с предпринимателями4.

Организация анархо-синдикалистов Германии — Свободный рабочий союз (ФАУД) существовала с 1919 г., но на протяжении 1920-х гг. ее численность неуклонно сокращалась. С 1921-го по 1928 г. ряды союза уменьшились со 150 тыс. до 20 тыс. человек5. Безработица нанесла ФАУД тяжелый удар. Согласно отчету немец ких анархо-синдикалистов на 4-м конгрессе МАТ в 1931 г., доля безработных в местных группах союза составляла в среднем 60%, а в некоторых —до 80% или даже до 100%. Эго сильно ограничи вало агитационную и культурную работу организации6.

ФАУД выдвигал лозунги и требования, направленные на укреп ление рабочего движения и активизацию сопротивления против капитала, государства и растущей фашизации. Он призывал к ук реплению производственных советов, к их высвобождению из-под государственного контроля и превращению в органы контроля над производством и в органы борьбы. Синдикалисты предлагали бо роться с последствиями рационализации и кризиса с помощью введения 6-часового рабочего дня без снижения оплаты труда, по вышения заработной платы и достижения практического единого фронта между работающими и безработными. ФАУД выступил за введение единых уровней оплаты труда первоначально на местном и отраслевом уровне. Предполагалось подготовить и организовать широкие кампании бойкота с тем, чтобы воздействовать на каче ство продукции и ценообразование, провести

стачки безработных и квартиросъемщиков, под готовить всеобщую стачку для преодоления ка питализма и разгрома реакции. После этого анархо-синдикалисты намеревались организо вать освобожденный труд на предприятиях, в сельском хозяйстве и по отраслям и создать си стему свободных Советов. «Свободное общество Советов — наша цель... — провозглашал Сво

бодный рабочий союз. — За свободное общество Советов в свобод ной Советской Германии!»7

В ситуации кризиса, который все больше приобретал «катастрофические» формы, некоторые анархо-синдикалисты считали необходимым изменить сложившуюся тактику на производстве и вновь, как и в начале 1920-х гг., поставить на повестку дня револю ционные лозунги. Видный активист Синдикалистско-анархистской молодежи (САМ)8 Георг Хепп утверждал, что у капитализма «боль ше нет шансов на выживание, ни для себя, ни для пролетариата», что с возникшими проблемами не сможет справиться ни суще ствующий режим, ни даже диктатура и «есть только одно реше ние: социалистическая экономика, ориентированная на потреб ности». В этих условиях, по его мнению, было «бессмысленно предъявлять капитализму повседневные требования». «...Борьба за повседневные требования, — писал он, —утрачивает свое значе ние в качестве средства улучшения жизненного положения при капитализме...» Такая борьба становится всего лишь «побочным явлением социального переворота, частью тех голодных бунтов, которые вспыхивают то здесь, то там и должны будут сгуститься в массовое действие с целью ликвидации капитализма». Она «на нынешней стадии —больше не школа и не процесс развития, а уже часть гражданской войны». Хепп полагал, что в стране грядет ре волюция, и опасался, что трудящиеся окажутся неподготовленны ми к ней и к созданию органов, предназначенных для того, чтобы взять производство в свои руки. Хепп предложил новые лозунги, адекватные состоянию «гражданской войны»: революционная классовая борьба с целью свержения капитализма и разгрома ре акции; взятие рабочими и крестьянами фабрик, заводов и земли в свои руки; «введение социалистической экономики, ориентирован ной на потребности»; организация освобожденного труда, начиная с предприятий, полей и отраслей; создание надпартийных Советов как органов общественной жизни, исполняющих волю трудящих ся и отзываемых ими в любой момент; «против любого восстанов ления государства»; «за либертарный социализм»9.

Взгляды Хеппа отнюдь не были изолированным явлением или экзотической «крайностью» в анархо-синдикалистском движении. Ряд групп ФАУД (в частности, из Рейнско-Майнской области) так же считали, что кризис открывает новые возможности для социаль но-революционных действий, что капитализм обанкротился и тру дящиеся должны взять экономику в свои руки10.

Прагматики не соглашались с такой оценкой. Так, известный деятель и теоретик ФАУД Герхард Вартенберг называл подобную радикальную аргументацию «странной» и полагал, что организация практически ничего не сделала, чтобы использовать наступивший кризис и проистекающие из него трудности капитализма. «Если за дачей ФАУД в период стабилизации была переориентация на повсед невные конфликты, то для периода кризиса в принципе верно то же самое, только конфликты приобретают теперь новый опенок; они становятся более ожесточенными, тяжелыми, политическими, они могут часто приводить к крупным решениям». Эго касается борьбы против фашизма, революционных требований в области безработи цы, принятия антикризисных мер, проблем терпимости, единого фронта и т.д. «...Можно сказать, что классовые бои существенно обострились, пролетариат все более революционизируется, — при знавал Вартенберг и туг же добавлял: — Но перед лицом сильного фашизма нечего и думать о том, что непосредственно предстоит ре волюция. Таким образом, наша задача состоит в том, чтобы повсю ду принимать лидирующее участие в конфликтах, но вести их более разумно, чем Красная профоппозиция (профсоюзные организации, которые ориентировались на компартию. — ЯД), и убеждать рабо чих в мысли, что подлинное преодоление кризиса при капитализме невозможно». Что касается борьбы с фашизмом, то здесь следует

«требовать организованных действий масс на улицах, на предприя тиях и тд. вместо изолированных террористических актов»11. Вартен берг предостерегал от выдвижения заведомо невыполнимых максима листских лозунгов, заявляя: «Наш путь [ведет] между реформизмом и пустыми революционными фразами»12.

В конце 1930 г. синдикалисты участвовали в двухнедельной за бастовке 140 тысяч берлинских металлистов. Они активно высту пали на всех собраниях, вели агитацию за всеобщую стачку и т.д. Предприниматели намеревались снизить зарплату на 15%, рефор мисты передали вопрос на рассмотрение государственного арбитра жа, который высказался в пользу хозяев. После этого вспыхнула за бастовка. Однако по настоянию профлидеров рабочие вернулись на работу и потерпели поражение13. В воззвании к металлистам анар хо-синдикалисты вновь осудили «игру профсоюзной бюрократии», которая, «как уже часто бывало ранее, встала на защиту интересов германских процентщиков-кровопийц». Они призывали трудящихся покончить с «партийно-политическим расколом» и «предательским реформизмом», разрушить социал-демократические профсоюзы —

«бастионы политики рабочей измены» и примкнуть к ФАУД14.

29—31 мая 1930 г. в Берлине состоялся 18-й конгресс ФАУД. Ему предшествовала конференция федерации строителей, от которой ожидали преодоления раскола в ее рядах. Однако сделать это в полной мере не удалось. Ряд союзов строителей согласились с вос соединением, но руководство отколовшейся федерации по-пре- жнему настаивало на своей правоте. Конференция постановила создать общенациональный фонд солидарности и внесла это пред ложение на конгресс ФАУД.

На конгрессе были представлены 250 делегатов от 160 местных организаций. Из-за растущей безработицы число членов, уплачи вающих взносы, к этому времени сократилось до 10—15 тысяч. Несмотря на нехватку денег и финансовые долги, ФАУД продол жал энергичную пропагандистскую деятельность. В различных ча стях страны отраслевые федерации или местные группы проводи ли собрания и митинги, на которых выступали ораторы ФАУД. Издавались центральные и местные газеты и журналы, работала созданная после 17-го конгресса «Гильдия либертарных друзей книг», которая ежегодно выпускала по 4 книги и распространяла среди членов книги других издательств15. В «Гильдию...» могли вхо дить не только члены ФАУД, и взносы ее членов помогали финан сировать издание литературы.

На съезде анархо-синдикалистов разгорелись острые споры. Некоторые, более крупные, союзы потребовали пересмотреть тра диционный синдикалистский принцип равного представительства всех рабочих союзов, независимо от количества членов в них. Им удалось частично добиться принятия своего предложения: было принято решение о том, что каждые 100 членов будут получать до полнительный голос на конгрессе. Принципиальные вопросы дол жны были решаться референдумом. Делегаты постановили ввести новый размер взносов.

Наиболее жаркие дискуссии касались путей оживления движе ния. Они закончились не в пользу сторонников радикального кры ла. Докладчик потребовал более сильной ориентации на профсо юзную работу и соответствующих организационных изменений. В итоге были приняты решения — участвовать в производственных советах (рабочих органах на производстве, созданных в соответ ствии с законодательством) и создать общенациональный фонд солидарности. Тем не менее предложение докладчика об отмене введенного в 1921 г. запрета на членство в политических партиях было отклонено подавляющим большинством, которое по-прежне му хотело, чтобы в организации состояли только анархо-синдика- листы (меньшинство хотело открыть организацию для всех рабо чих, независимо от их убеждений)16.

Спор между сторонниками и противниками участия в производ ственных советах завершился в пользу первых. Как отмечалось в отчете МАТ за 1930 г., «именно узаконенный характер производ ственных советов заставлял анархо-синдикалистов в течение мно гих лет обсуждать вопрос об участии или неучастии в них. Однако в последнее время большинство организаций под давлением эко номических условий стало склоняться к участию [в них] с целью завоевать больше влияния на предприятиях»17.

Конгресс обсудил вопрос об отраслевых федерациях и перенес окончательное решение на 19-й конгресс.

й конгресс постановил произвести специальные дополни тельные взносы для погашения долгов ФАУД в размере 30 тыс. марок. Он принял ряд решений об издании учебно-пропагандист ского материала, агитационно-дискуссионного листка и серии брошюр по синдикализму. Однако, как отмечала Административ ная комиссия (исполнительно-технический орган ФАУД) перед 19-м конгрессом, эти решения было «невозможно исполнить»18. На форуме подал в отставку с поста председателя организации старый активист движения Фриц Катер. Вместо него конгресс на значил Райнхольда Буша, представителя более молодого поколе ния19. Отставка была непосредственно связана с острыми спорами и напряженной атмосферой внутри организации. «Время, которое они отдали бесценной деятельности в ФАУД, отравило жизнь мно гим ответственным товарищам. Франц Барвич, Макс Винклер, а недавно и Фриц Катер, все они ушли в значительной мере по этой причине, — признавал в 1932 г. Варгенберг. — Фриц Катер, к при меру, заявил на Берлинском конгрессе 1930 г.: “Я слагаю свой пост не из досады, а потому, что считаю необходимым, чтобы пост пред седателя занимала молодая сила, которая сможет лучше защищать ся от оскорблений — таких, какие были обрушены на меня за по

следние годы”»»20.

Период с конца 1920-х гг. стал временем «беспрестанных внут ренних споров, внугриорганизационной борьбы за власть, органи зационно-юридической казуистики», «и больше ничем», писал член Административной комиссии Свободного рабочего союза Хельмут Рюдигер в 1932 г. секретарю МАТ Рудольфу Роккеру. Со перники в Административной комиссии пытались с помощью ма невров оттеснить друг друга. Сухи жаловался Роккеру на «стиль правления» Рюдигера в ФАУД и обвинял его в нечестных манипу ляциях по смещению Катера в 1929 г. Рюдигер, в свою очередь, нападал на стиль работы Сухи. В письме Сухи Роккер сетовал, что не понимает, что происходит, и не находит общего языка с новы ми людьми в руководстве21.

В процессе дискуссий в немецком движении по принципиаль ным и теоретическим вопросам все более настойчиво выступали те, кто добивался пересмотра или «конкретизации» прежних устано вок анархистской доктрины. Роккер повторил свои высказанные уже ранее мысли о возможности временного сохранения денег и банковской системы как средств обмена «в период социального преобразования», пока не будут налажены «новые формы жизни»22.

Фриц Детгмер опубликовал в немецком анархо-синдикалистском журнале «Ди Интернационале» ряд статей на экономические темы, в которых не только широко прибегал к марксистским элементам анализа капиталистического хозяйства, но и отстаивал применение денег при социализме.

Автор начинал с утверждения, что капиталистическая система распределения является несправедливой и эксплуататорской, по скольку находится в руках немногих, то есть капиталистов, исполь зующих при этом рычаги цен и зарплаты. В противовес этому Дет- тмер зашишал анархо-коммунистический принцип равенства всех в праве на потребление. При этом он справедливо оговаривал, что полностью свободное, неограниченное потребление вообще невоз можно, поскольку пресловутое состояние «изобилия» никогда не будет в действительности достигнуто. В свободном обществе, гово рил Детгмер, «каждый не сможет брать из общественного богатства сколько ему заблагорассудится; точно так же как не сможет уста навливать для себя меру своего труда по собственному усмотрению; каждый сможет взять лишь столько, сколько ему будет причитать ся, и должен будет работать столько, сколько необходимо для про изводства распределяемых благ». Все эти вопросы «должны ре шаться всеми сообща»21. В этих замечаниях Деттмера не было ничего, противоречащего анархо-коммунизму Кропоткина. Одна ко немецкий синдикалист шел дальше. Он не соглашался с анар- хо-коммунистическим вариантом регулирования потребления, ког да «с помощью учета устанавливается, какие запасы тех или иных продуктов имеются в наличии или могут быть изготовлены, а за тем высчитывается и каждому выдается полагающаяся ему часть»24.

«Нам следует ясно представлять себе, — писал он, — что в гряду щей революции коллективистский анархизм предоставляет един ственную практическую возможность построить хозяйство в нашем духе...»25 Под «коллективизмом» в анархистских кругах того пери ода понимался принцип распределения «по труду».

Детгмер заявлял, что наилучшим способом принятия решений о мере необходимого труда и потребления являются деньги, за ко торыми должна, впрочем, сохраниться лишь одна функция —

«средства справедливого распределения». Преимущество этого спо соба он видел в возможности индивидуального выбора, какие из делия потреблять. Детгмер предполагал, что все могли бы получать за свой труд определенную сумму денег и тратить ее затем на по требление по своему усмотрению26. Предприятия при этом долж ны были рассматриваться как часть общественной экономики, но непосредственно управляться своим трудовым коллективом и его Советом. Им и предстояло вести учет всех работ, определять себе стоимость продукции в соответствии с затраченным рабочим вре менем и цены на нее. Затем путем согласования в рамках федера ции предстояло установить средние цены по отрасли. В принципе Детгмер ратовал за равный доступ всех к потреблению, но в то же время считал равную зарплату для всех нежелательной, утверждая, что по крайней мере первоначально сами члены трудовых коллек тивов станут определять, какие работы и виды деятельности дол жны быть более высокооплачиваемыми. В его экономической схе ме предусматривалась также система кредитования отдельных предприятий и существование общественных банков27. Что касает ся производства, то он вообще не считал нужным менять его «ма териальный аппарат»; достаточно было взять производство «как оно есть, расширить его и изменить в пользу социализма». То, что предлагал Детгмер, было, по существу, своеобразным «рыночным социализмом», во многом возвращением к Прудону, но на индуст риальной основе, предполагавшей координацию и планирование экономической деятельности. Этой модели соответствовало и его открытое высказывание в пользу реформистской тактики соглаше ний с предпринимателями и «соучастия» рабочих в капиталисти ческом производстве. «Демонтаж власти не означает ликвидацию власти, — заявлял он. — Он означает всегда лишь соучаствовать, означает властные полномочия как рабочих, так и капиталистов». Детгмер предлагал включать в предмет таких соглашений не толь ко вопросы о зарплате, но и о ценах на продукцию, контроле Со ветов предприятий над финансовой документацией. «Следует по кончить с тем, что каждый работник идет на фабрику и занят там только тем, что работает, заботясь в лучшем случае только о зар плате, — взывал немецкий синдикалист. — Ответственность за не утешительное экономическое положение лежит не только на капи талистах. Все рабочие тоже виновны в нем, и их долг — осознать эту ответственность»28. Последнее было разрывом даже с традици ей революционного синдикализма, который исходил из того, что интересы предпринимателя и работника несовместимы, и пробле ма прибыльности производства при капитализме последнего инте ресовать не должна.

Вартенберг предлагал изменить прежнее, традиционное пред ставление анархистов и анархо-синдикалистов о государстве, кото рое исходило из резкого противопоставления государства и обще ства. Теперь оно, по его мнению, устарело. Современное государство, утверждал он, не просто стало активно вмешиваться в обществен ную жизнь, оно выполняет патерналистскую роль, занимается со циальными и экономическими вопросами, «переняло социально необходимые функции», «невыполнение которых привело бы к дез организации, голоду». Иными словами, государство «вросло в об щество». Более того, заявлял Вартенберг, оно защищает безопас ность рабочих на производстве и права производственных Советов. Возникло «социальное государство», не сводящееся к простой «ма шине подавления», и революция не может просто уничтожить его. Он выступал за то, чтобы сохранить эти выполняемые государством функции, изъять их «из рук государства», «разгосударствить» и

«организовать коллегиально» соответствующие аппараты29. И это был еще один шаг к сближению с марксистской концепцией «пе реходного периода» между капитализмом и социализмом.

Вартенберг выступал за то, чтобы возложить эти социальные задачи, а также организацию распределения и регулирование про изводства на систему Советов. «...Определенные функции государ ства должны будут в будущем обществе, по крайней мере на пере ходной стадии, исполняться всеобщей организацией, которая будет построена в высшей степени федералистски, либертарно, но отли чаться от частных групп тем, что охватывает всех жителей опре деленной территории», — писал он. Такая система Советов «в ос новном должна совпадать с тем, что представляли себе старые французские синдикалисты в облике структуры бирж (территори альных межпрофессиональных объединений. — ВД.). Этот орга низм не будет государством, потому что у него не будет властных средств и не будет угнетенного класса. Он будет всего лишь связу ющим звеном между отдельными хозяйственными группами, пред приятиями, городами, провинциями...» — уверял Вартенберг10.

Существо полемики между Вартенбергом и ортодоксальными анархо-коммунистами, конечно же, не сводилось к вопросу о су ществовании каких-либо органов координации в масштабах всего общества, хотя немецкий синдикалист и пытался создать у читателя такое впечатление, обвиняя своих оппонентов (таких, как австри ец Пьер Рамю) в «индивидуализме» и «идеале огорода», то есть изо ляции. Анархо-коммунисты, настаивая на принятии решений по средством «свободных соглашений», не отрицали того, что вольные коммуны должны будут координировать свою деятельность в раз личных вопросах31. Подлинные мотивы Варгенберга были иными: его возмушало стремление анархо-коммунизма к децентрализации, к ориентации на максимальное самообеспечение и на решение как можно большего числа вопросов на местном уровне. Он сетовал на то, что такой подход привел бы к «развалу крупных предприятий», между тем как именно они в состоянии обеспечить «рациональное производство». В качестве альтернативы, по сути, предлагался сво еобразный «федералистский» централизм. И лишь потом мог, с точки зрения Вартенберга, наступить этап «полной анархии», ко торый он воспринимал как полную стихийность и отсутствие вся ких прочных структур вообще32.

Что касается будущей рево люции, на которую по-прежнему рассчитывали анархо-синдика листы, то прагматики, мыслив шие категориями «переходных стадий» и невозможности «немед ленного осуществления анархист ских идеалов», теперь исходили из того, что она будет совершена

«всем революционным пролета риатом» как классом в форме не коего «единого фронта». Причем ФАУД будет составлять в этом фронте «движение меньшинства». Только затем, когда встанет воп рос о строительстве нового обще ства, разгорится серьезная борьба с противниками федерализма и государственниками33.

соглашались с предлагавшимися новшествами. На страницах «Ди Интернационале» шла оживленная дискуссия между упорно наста ивавшими на своем «обновителями» и сторонниками более тради ционного, анархо-коммунистического подхода. Живший в Европе индийский анархист М. Ачарья вступил в прямую полемику с Дег- тмером. Он резко возражал против всякого намерения сохранить деньги («украденный труд») в будущем обществе. «Экономика де нег — это всегда капиталистическая экономика», — писал он. Тот, кто допускает деньги, «проявляет капиталистическое мышление и капиталистический интерес», тот сам становится капиталистом или, по меньшей мере, сторонником капиталистического хозяйства. Предлагаемая деньгами свобода мнима, писал Ачарья, это «свобода в несправедливости и эгоизме», по сути, это рабство. Деньги как ре гулятор распределения плохи тем, что они безлики и не учитывают индивидуальных потребностей и особенностей конкретного челове ка. Индийский анархист защищал анархо-коммунистический под ход, при котором «местные коммуны справедливо распределяют не обходимые им товары пропорционально общему числу членов», причем «под общественным контролем». Общее количество людей и есть регулятор верхней границы потребления, и каждый должен получить именно то, что ему нужно, а не безликие деньги. «Об мен — это капиталистическая форма хозяйственной жизни». Как и

«классические» анархо-коммунисты, Ачарья отмечал неразрывную связь между принципом обмена и государством. «Идея обмена, — подчеркивал он, — ведет к индивидуализму и заканчивается, в ко нечном счете необходимостью судьи и диктатора...» Он доказывал, что свободное общество нельзя построить на эгоизме: «Тот, кто об менивает, тот не социалист, а насильник, вечный носитель поли тических конфликтов...»

В социалистической идеологии, писал Ачарья, не должно и не может быть речи об обмене и теориях обмена. Труд, изделия и об щество неразрывны. Вопрос не стоит даже об обмене между отдель ными коммунами, ведь все коммуны — не более чем части одной большой всеобщей коммуны, все члены отдельной коммуны явля ются в одно и то же время членами общего целого. Все они в изве стной мере под одной крышей, как одна семья. Человек свободного общества трудится не на обмен, а для того, чтобы доставить удо вольствие себе и своим товарищам. Отвечая на утверждения, буд то такое общество невозможно, Ачарья ссылался на опыт перво бытных народов и вновь созданных общин и коммун.

Индийский теоретик назвал вещи своими именами: речь идет о заимствовании некоторыми либертариями марксистских пред ставлений. «Нет никакой переходной стадии между несоциалисти ческим и социалистическим строем, — настаивал Ачарья, —даже во время революции. Любой мирный переход был бы комбинаци ей обоих, диаметрально противоположных по сути своей принци пов... Такой переход может быть только марксистским: сначала революция, затем переходная стадия и только потом идеология и цель». Эго заканчивается большевизмом, предупреждал он, призы вая срочно разрешить вопросы, связанные с социализмом, до ре волюции34.

С резкой критикой Деттмера, Макса Нетглау и других оппонен тов анархо-коммунизма выступил известный немецкий анархо- синдикалист Генрих Древес. До Первой мировой войны он был активным членом Анархистской федерации Германии, в начале 1920-х гг. принадлежал к «рейнско-вестфальской» оппозиции внут ри ФАУД, на 13-м конгрессе союза критиковал Административную комиссию за бюрократизм и склонность к централизму. В 1921— 1923 гг. Древес редактировал ежедневную газету «Шёпфунг», которая стала своего рода форумом для настроений, расходившихся со строгим синдикализмом руководства ФАУД (анархистов, привер женцев альтернативной культуры, коммун и т.д.)35. Теперь, утвер ждая, что его «позицию в данном вопросе разделяют многие това рищи», он осудил попытки решить проблемы создания нового общества «с помощью капиталистического образа мышления, его идей и принципов», поскольку считал, что такие попытки обречены на провал36.

Древес отвергал не только «умопомрачительные» теории об ис пользовании денег в свободном обществе, но и свойственные мно гим синдикалистам индустриалистские представления. «Должен быть отброшен весь капиталистический способ труда и хозяйство вания». От него останется лишь «голая человеческая деятельность», навыки, однако самому облику экономики предстоит измениться, поскольку в центре хозяйства окажется сам человек: ход экономи ческого развития будет определяться именно его потребностями и нуждами, а не погоней за прибылями или рынками сбыта. Речь, с точки зрения Древеса, должна была идти не только о социализации средств производства и земли с предоставлением последней в сво бодное пользование всем желающим ее обрабатывать, но о гораз до более глубоких изменениях. Он настаивал на том, что «индуст риализация хозяйства уступит место аграризации, техника из самоцели экономики превратится в средство», а машина — из гос подина человека в его слугу. Древес говорил о «переориентации... с индустрии на сельское хозяйство», которая «положит конец бе зобразиям и противоестественности индустриального раздувания экономики». Руководствуясь своими нуждами, люди смогут созна тельно направлять хозяйственную деятельность и подчинят ее сво ей воле. Предстоит также переориентация с «директориальных» (единоличных, капиталистических) методов организации процес са труда на «коллегиальные» (социалистические), с приказов и под чинения на согласование и техническое умение. Новое разделение труда будет основано на свободной договоренности людей.

Все эти перемены, продолжал Древес, окажут значительное воз действие на саму структуру и организацию производства. Он уве рял, что «примерно три четверти капиталистической индустрии, например химическая промышленность, оружие, авиация, транс портные средства и тд. с их разветвленными хозяйственными при датками, не удовлетворяют никакие “потребности” в социалисти ческом смысле, но выросли исключительно из капиталистических законов власти и прибыли...». Соответственно нет смысла созда вать синдикальные отраслевые федерации, которые затем придет ся ликвидировать. Придется решать также важную задачу устрой ства в других отраслях тех, кто выполняет в настоящее время ра боту, подлежащую упразднению при социализме37.

Все эти процессы (управление отдельными предприятиями и координация экономики в целом) должны были, по Древесу, нахо диться в компетенции общих собраний и Советов трудовых коллек тивов и их делегатов. Он предложил новый подход к проблеме

«конструктивного социализма»: социализм необходимо подгото вить и планировать, поскольку он предполагает глубокое измене ние сознания людей. «Конечно, революции нельзя “делать”, как “делают” предмет мебели, пивную кружку или рыбный клей... Но они и не служат проявлением чисто механически действующих сил...» Необходимы еще «силы волевого импульса, силы духа, силы сопротивления»38. Революционеры должны способствовать их ста новлению и развитию задолго до момента революции. Такое «пла нирование социализма» предполагало, по мысли Древеса, «кон центрированную деятельность революционеров», стремящихся

«превратить социалистические идеи в содержание духа времени» и продемонстрировать их людям. Люди должны увидеть «представ ление мыслеобразов, изображающих будущий экономический и социальный строй», который освободит их от рабства и бедствий,

«прояснение понятий и идей». Это позволит им постичь всю абсурдность, лежащую в основе капиталистического строя, и не по желать больше ее терпеть. Наконец, необходимо организационное оформление этого «процесса прояснения», которое даст людям возможность в надлежащий момент активно вмешаться в ход со бытий и одержать победу39.

Анархистские группы Гёппингена и Кляйн-Эсслингена (Вюр темберг) представили всем анархо-синдикалистам, анархистам,

«антипарламентским марксистам» и другим левым революцион ным группам свой проект социального переустройства, который, по их мысли, мог служить основой для дискуссии и последующего созыва объединительного конгресса. В нем предусматривалась сле дующая программа мер по созданию «свободного, органического, анархо-коммунистамеского общества»: выдача каждому человеку бонов на равномерное распределение наличных потребительских благ; обобществление земли, орудий производства и сырья с пере дачей их под управление отдельных рабочих союзов, кооперативов и объединений; отмена юридического права частной собственно сти при сохранении личной собственности, не превышающей раз меры, необходимые для жизни отдельного человека или семьи; свободный доступ всех людей к производству; определение рабочими союзами и кооперативами производственных возможностей и нужд с передачей информации коммунам и профсоюзным объе динениям; автономная организация труда и обмена рабочей силой; переориентация промышленности на первоочередное производ ство техники для нужд сельского хозяйства; создание полностью автономных коммун и общин, могущих наладить самопроизвод- ство изделий (помимо общего производства жизненно необходи мых благ); полная ликвидация военного производства, армии, по лиции, тюрем, правовой системы и т.д., всеобщая охрана порядка самими группами населения; широкое строительство жилья, орга низация жилищных кооперативов и развитие самодеятельности в данной области; передача транспорта и связи под управление со ответствующих товариществ работников; отмена прежней единой системы образования и авторитарной педагогики и свободное раз витие инициатив в сфере образования. Что касается принципов распределения, то вюртембергские анархисты — в отличие от «ре форматоров» анархизма — предлагали отказаться от употребления денег «в какой бы то ни было форме». По их мнению, жизненно не обходимые блага должны были распределяться между всеми поров ну при условии участия потребляющего в общественном производ стве. Иные, «не жизненно необходимые» блага, дополнительно производимые в свободное время теми или иными коммунами или группами, могли распределяться согласно категориям, установлен ным заинтересованными лицами40.

Как бы то ни было, общим для большинства немецких анархо- синдикалистов оставалось представление о хозяйственном строе свободного общества как о плановой экономике, причем речь шла, разумеется, не о государственном планировании, а о планировании снизу — через рабочие союзы, Советы в цехах, на предприятиях и в отраслях, Советы коммун41.

Стремясь расширить свою социальную базу в ситуации «уско ренного отмирания демократического государства», немецкие син дикалисты продолжали попытки разработать аграрную программу, привлекательную для сельских жителей42. Рабочая группа, создан ная ФАУД Лейпцига, предложила проект, в который включались, в частности, такие положения, как обобществление земли, безвоз мездная конфискация всех поместий со всеми угодьями и земли, арендуемой у помещиков средними крестьянами; передача земель, арендуемых мелкими крестьянами, в руки их нынешних пользова телей; создание в конфискованных поместьях Советов, образуемых постоянными сельскохозяйственными рабочими и персоналом, и переход под их коллегиальное управление коллективной обработки земли в поместьях; передача лесных и охотничьих угодий под управление рабочих союзов и Советов работников лесной отрасли, водных угодий — под управление общин. Предусматривалось, что освоение необрабатываемых земель и мелиоративные работы будут осуществляться обществом в целом, а опытные станции могут на ходиться в компетенции рабочих бирж, то есть территориальных межпрофессиональных объединений. Что касается средних и мел ких земельных собственников, то синдикалисты предлагали такие меры, как отмена всех залогов и долгов, лежащих на этих земель ных участках, соблюдение неприкосновенности земли, скота и ору дий труда средних крестьян, объединение их хозяйств в сельские кооперативы под управлением свободных крестьянских Советов, создание местных Советов мелких крестьян и ремесленников, их включение в сельский кооператив (вместе с крестьянскими Сове тами) и сельские Советы (вместе с промышленными рабочими, живущими в деревне). Крестьянские Советы должны были полу чить общий доступ к удобрениям, кормам, скоту и технике и совме стно с сельскими Советами регулировать сельскохозяйственное производство, продукция которого через рабочие биржи подлежа ла обмену на изделия промышленности. План предусматривал по ощрение и развитие добровольной кооперации, создание федера ции кооперативов и, как предполагалось, постепенный переход ко всеобщей сельскохозяйственной кооперации43. Были разработаны основы и принципы федерации сельскохозяйственных рабочих и родственных профессий ФАУД44.

Идейные споры и дискуссии в ФАУД разворачивались на фоне все более острого кризиса, охватившего Германию. Анархо-синди- калисты критиковали усиление национализма во всех сферах, вплоть до правительственных кругов и внешней политики, внедре ние мер «жесткой экономии» в попытке выйти из кризиса за счет трудящихся, повышение налогов и усиление диктаторских тенден ций при правительстве канцлера Брюнинга, который пришел к власти весной 1930 г.45

По оценке ФАУД, политика кабинета Брюнинга, пользовавше гося также поддержкой социал-демократии, в значительной мере способствовала углублению кризиса. Правительство «предполага ло справиться с кризисом с помощью дефляционных мер. Цены на товары, равно как и зарплата, квартплата и тд., должны были быть снижены. Тем самым немецкие товары должны были подешеветь в золотом эквиваленте и стать более конкурентоспособными на мировом рынке, — комментировали анархо-синдикалисты. Одна ко снижение зарплаты шло гораздо быстрее, чем снижение цен.

Результатом стало резкое сокращение внутреннего рынка, прине сенного в жертву иллюзии роста экспорта, сокращение налоговых поступлений, перенапряжение до невыносимых размеров расходов на государственные нужды, на безработных и иные виды страхова ния. Политика дефляции стала политикой сокращения зарплаты, усиления нищеты, снижения покупательной способности, она вела к все большему обнищанию и все большей безработице. Эго была

«вода на мельницу национал-социализма» с его социальной дема гогией. Настроения рабочих становились более радикальными, но это происходило прежде всего в форме роста влияния коммунис тов. В результате росла не «революционная решительность», а от чаяние рабочего класса, страдавшего от партийной борьбы и рас колов46.

С 1930 г. ФАУД и Международная ассоциация трудящихся об ращали все более пристальное внимание на рост фашистской уг розы в Германии47. Экономический кризис, считали синдикалис ты, «имеет последствием мощное прогрессирование фашистской волны. Капитализм питает фашизм. Безработные, принадлежа щие к партии Гитлера, получают преимущества у хозяев, и таким образом фашизм приобретает все больше сторонников среди ра бочих», — отмечалось в ежегодном отчете МАТ за 1930 г.48 ФАУД принял участие в «Сообществе борьбы против реакции и фашиз ма», созданном различными левыми организациями, независимы ми от компартии. Эта ассоциация пыталась объединить революци онный пролетариат Германии в общей борьбе против фашизма, невзирая на политическую принадлежность. В конце 1930 г. она развернула активную деятельность, в первую очередь, в Берлине49. В реальности, как вспоминал позднее А. Сухи, занимавший до 1933 г. пост одного из секретарей МАТ, созданию объединения предшество вали длительные дискуссии в инициативной группе. Среди ее учас тников были он сам, известный марксист-диссидент Карл Корш, либертарный социалист Альфред Дёблин, российский левый эсер Исаак Штейнберг и др. В созданную организацию в реальности вош ли «группы и организации слева от КПГ, единомышленники Отто Рюле и Франца Пфемферта (члены левокоммунистического Всеоб щего рабочего союза — Единой организации. — ЯД), сторонники коммунизма рабочих Советов, синдикалисты и анархисты»50.

21 января 1931 г. ФАУД, Союз революционных отраслевых объе динений Германии, Независимая социал-демократическая партия Германии, Анархо-синдикалистекая молодежь, Сообщество проле тарских свободомыслящих и Свободный рабочий певческий союз Германии провели антифашистскую демонстрацию в Берлине. В ней участвовали 2 тысячи человек. Демонстранты протестовали против экономической политики правящих кругов, сотрудничества социал-демократии с буржуазией, уступок коммунистов национализ му51. Они предостерегли, что победа фашизма не решит социальных проблем, но приведет лишь к разгрому рабочего движения, войне, порабощению пролетариата и варварству. Участники протестов при звали к объединению пролетариата, независимо от убеждений, и проведению всеобщей антифашистской 24-часовой стачки52.

В Рейнской области в 1931 г. была создана антифашистская организация «Рабочее и боевое сообщество за революционный анархо-синдикализм», в которую вошли 10 местных организаций ФАУД. В воззвании сообщества критиковалась пассивность трудя щихся: «Рабочий класс... жаждет счастья свыше и блуждает от од ной надежды и иллюзии к другой. Реакция не только завоевывает те круги, на которые она всегда могла рассчитывать; нет, ее проник шие во все поры жизни всего общества бациллы разъели многолет ний здоровый дух рабочего класса, и эта гидра, уверенная в побе де, поднимает свою голову, торжествуя над духом человеческого здравого смысла и свободы. Кажется, что человечество еще не поняло идей анархо-синдикализма и полностью игнорирует, что фа шизм начинается в каждом отдельном человеке. Авторитет, мертвя щее повиновение, нейтралистский принцип являются предваритель ными условиями всеобщей фашизации, даже если они проистекают из рабочих организаций»53.

В течение 1931 и 1932 гг. только в Рейнской области ФАУД и Синдикалистско-анархистская молодежь организовали множество антифашистских демонстраций, в которых участвовали в среднем по 400—500 человек. В некоторых местах вспыхивали уличные столкновения с фашистами, с обеих сторон имелись убитые и ра неные. В рабочих кварталах Вупперталя нацистов встречали градом камней и горшков. Иногда звучали и выстрелы. В городе имелись районы, где нацисты не смели показываться до 1933 г.54

В попытке организовать более энергичное противостояние на цистам некоторые анархо-синдикалистекие активисты приступи ли к созданию военизированных «черных отрядов». Первый из них возник, по имеющимся сведениям, в верхнесилезском городе Рати- бор еще в 1929 г. Оттуда инициатива распространилась и на другие города региона — Бойтен, Розенберг, Качер, Глейвиц, Бобрек-Карф и др. Члены отрядов вели активную антифашистскую агитацию, особенно в сельской местности, проводили антинацистские демон страции (нередко вместе с коммунистами). Летом 1930 г. возник

«черный отряд» в Берлине: здесь молодые активисты подвергли критике «стагнацию» ФАУД и Синдикалистско-анархистской мо лодежи и провозгласили намерение создать «антифашистское объе динение революционных рабочих», независимо от политических партий. В Берлине члены «черного отряда» также занимались, в первую очередь, агитацией, но старались действовать отдельно от коммунистов. Они надеялись придать своей деятельностью и но вый импульс анархо-синдикалистскому движению, подчеркивая свою связь с ФАУД. В 1931 г. были созданы «черные отряды» в Касселе, Зуле, Эрфурте, Дармштадте и Вуппертале. Вуппертальс кий отряд был вооружен и действовал как группа самообороны, нередко вступая в столкновения со штурмовиками. В ФАУД и САМ отношение к новой инициативе было неоднозначным. Синдика листско-анархистская молодежь Саксонии одобрила в октябре 1930 г. создание «черных отрядов» как «групп действия и пропаган ды». Вопрос о создании «организаций обороны» обсуждался на 8-м конгрессе САМ в Эрфурте в декабре 1930 г. Но немалое число ве дущих активистов полагало, что бороться с фашизмом такими ме тодами бесполезно, и критиковало ношение униформы и «милита ризацию» движения. В феврале 1931 г. Административная комиссия ФАУД постановила, что такие отряды должны создаваться исклю чительно «в связи с ФАУД и предприятиями»55.

Согласно разработанному «Проекту директив» относительно

«черных отрядов», организация целиком разделяла «принципы синдикализма». Она рассматривала себя как «дополнение» ФАУД и САМ и одновременно — как «формирование обороны против фа шизма и врагов анархо-синдикализма». Задача отрядов состояла в

«устной и письменной пропаганде против фашизма и за либертар ный социализм». Членом организации мог стать любой рабочий, разделяющий ее принципы. Отряды строились на федералистской основе. Первичные группы состояли из 8 человек, избиравших из своей среды руководителей и их заместителей. Три группы образо вывали отделение, 4 отделения — сотню, а руководители сотен со ставляли Секретариат организации. Предусматривалось введение членских взносов в 50 пфеннигов в месяц56.

Активисты «черных отрядов» пытались физически противосто

ять нацистам. «Когда на тебя нападал нацист, надо было давать сдачи, — вспоминал позднее вуппергалец Ханс Шмитц. — Ведь нельзя же было ждать, пока наступит другой день, и затем требо вать на фабрике всеобщей стачки, как говорили старшие товари щи». Анархо-синдикалистекая молодежь собиралась после работы, рассказывал другой активист из Вупперталя Густав Крюшет. «Тог да всегда что-нибудь происходило: драки с нацистами, дискуссии в ратуше с любителями пофилософствовать за1 чашкой какао, изго товление или раздача листовок, в профсоюзном доме или на улице. Вечерами мы всегда ходили к другим организащиям, на их собрания, чтобы выступать там. Я тогда, думаю, редко ложился спать раньше двенадцати — и то еще частенько читал до трех часов ночи»57.

В 1931 г. ряды ФАУД продолжали совращаться. В Союзе оста валось всего 6634 члена, главным образом в таких промышленных районах, как Берлин—Бранденбург—Померания (2574), Рейнская область (1380) и Саксония (561). По несколько сотен членов объе диняли провинциальные рабочие биржи Баварии (540), Юго-За падной Германии (Бадена и др. — 395), Вестфалии (307), Тюрин гии (301) и Северо-Западной Германии (212). Совсем небольшими были отделения в Вюртемберге (123), Нижней Саксонии (114), Силезии (90) и Саарской области (37)58. Год был весьма тяжелым для организации. 80—90% членов не имели работы; рабочие не могли регулярно выплачивать членские взносы. Тем не менее анар хо-синдикалисты пытались продолжать агитационную работу. В октябре 1931 г. они провели «агитационные недели», что позволи ло приобрести несколько сотен новых членов и подписчиков газе ты. В ходе этой кампании была издана и распространена новая программная брошюра и переводная брошюра об испанском рабо чем движении. Книжное издательство выпускало различные про изведения, а также том произведений раннего анархистского тео ретика XVIII в. Уильяма Годвина и новый том истории анархизма Макса Нетглау. По всей стране регулярно проводились собрания и митинги, в том числе посвященные событиям в Испании, где рос ло влияние анархо-синдикализма. Особое внимание уделялось ан тифашистской кампании. В рамках попыток единого фронта с не которыми другими левыми группами ФАУД продолжала отстаивать принципиальную анархо-синдикалистекую позицию и пыталась распространить свои идеи в других течениях рабочего движения. В борьбе против фашизма синдикалисты пропагандировали идею революционной всеобщей стачки.

Организация испытывала на себе усиливающиеся репрессии со стороны властей. Летом и осенью полиция несколько раз конфис ковывала номера газеты «Дер Синдикалист» — печатного органа ФАУД. В середине декабря 1931 г. газета была официально запре щена до 11 марта 1932 г. решением социал-демократического шефа полиции Берлина за публикацию статьи с призывом к всеобщей стачке против фашизма59.

19-й конгресс Свободного рабочего союза проходил в Эрфурте в марте 1932 г. На нем обсуждались вопросы об отраслевых федерациях, о тактике анархо-синдикалистов, об антимилитаризме и защите революции, о перспективах мирового революционного дви жения и т.д. К этому моменту в союзе сохранялись острые такти ческие и организационные разногласия, так что Административная комиссия в специальном обращении призвала членов ограничить дискуссии: «С ужасом вспоминаются столь многие конгрессы ФАУД, которые были полностью негативными и незначительны ми. На многих конгрессах, вследствие бесконечных пустых и лич ных споров, местные группы были доведены до того, что предпо читали отвернуться от движения. Эту халатность следует в любом случае прекратить. Тот, кому конгресс представляется всего лишь ареной для выражения конфликтов, пусть лучше останется дома и не отягощает конгресс»60.

Одни в ФАУД хотели бы окончательно закрепить победу «проф союзной» стратегии над идейной. Так, лидер федерации металлис тов Герман Риттер предложил 19-му конгрессу ряд резолюций. В них говорилось, в частности, что «необходимо усилить внимание к работе на предприятиях», участвовать с собственными списками в выборах в производственные советы, чтобы «сломить влияние ре формистских, выступающих за мир в экономике, политических и фашистских противников» и «полностью использовать» пропаган дистские возможности для усиления «влияния ФАУД в массах». Риттер предложил создавать на предприятиях анархо-синдикали- стские ячейки, которые должны были собирать материалы о рабо те предприятия, заказах, враждебных организациях и т.д., распро странять литературу, а также участвовать в выборах доверенных лиц (рабочих делегатов на производстве). В проекте резолюции о кол лективных договорах отмечалось, что ФАУД следует считать их

«более высокой формой регулирования условий зарплаты и труда» и признать коллективное решение рабочих по этим вопросам. Рит тер рассматривал заключение таких договоров ФАУД повсюду, где только возможно, «необходимым долгом», с тем чтобы изъять этот процесс из-под контроля реформистских профсоюзов. При этом он критиковал политику тарифных договоров, заключаемых реформи стами, не столько из-за формы, сколько из-за их содержания, по скольку те не отстаивают интересы рабочих. Договоры, заключен ные ФАУД, должны были, по его мнению, совершенно отличаться от реформистских, и в первую очередь не допускать государствен ного посредничества в трудовых конфликтах, быть как можно ко роче по срокам действия и т.д. В вопросах борьбы с безработицей Риттер призвал к борьбе за 6-часовой рабочий день и за снижение интенсивности труда, против многосменки, введения трудовой повинности и милитаризации труда. Он высказался за участие ФАУД в комитетах безработных, за активный прием безработных в ФАУД. Что касается работы в различных социально-культурных движениях и организациях, которым анархо-синдикалисты тради ционно придавали большое значение в деле изменения сознания людей (культурных инициативах, движении свободомыслящих, рабочем спортивном и физкультурном движении, народных теат рах, певческих союзах и т.д.), то Риттер счел ее результаты непло дотворными и бессвязными, но признал, что ФАУД как социаль- но-революционной организации необходимо этим заниматься61.

С другой стороны, предложения, внесенные некоторыми орга низациями ФАУД, явно свидетельствовали об обеспокоенности их членов отходом Союза от традиционной линии. Так, ганноверцы призвали больше не использовать в пропаганде лозунг «Вся власть Советам, никакой власти над Советами» и заменить его другим —

«Полное самоопределение трудящихся; Советы как исполнитель ные органы». Они указали на «противоречие нашей либертарной идеи идее власти, сконцентрированной в руках немногих (Совета)»:

«слово “власть” в соединении с Советами неизбежно приведет к неправильному определению <...>, поскольку власть означает гос подство», в данном случае «господство Совета над трудящимися»62. Группа из Касселя, в свою очередь, подчеркивала, что ФАУД «яв ляется анархо-синдикалистским профсоюзным движением, то есть профсоюзным движением с определенной идеологической подо плекой», и потому для него естественно вести «не только профсо юзную, но и социально-революционную пропаганду». Она выража ла сожаление в связи с тем, что в статутах ФАУД не упоминается о свержении капитализма, и «ФАУД придан чрезмерно профсоюзный акцент». Кассельцы предлагали указать в статутах, что ФАУД выс тупает за классовую борьбу с целью свергнуть капиталистический строй и построить систему Советов «снизу вверх» и ведет социаль но-революционную пропаганду. Кроме того, они потребовали отме нить принцип пропорционального представительства делегатов на конгрессах (в зависимости от численности местных организаций),

«поскольку он противоречит федералистскому принципу»63.

Раздавались и противоположные голоса тех, кто выказывал интерес к денежным теориям неопрудониста Сильвио Гезелля (группа в Хейльбронне)64 или призывал к обсуждению вопросов, поставленных испанскими «грентистами» — реформистским кры лом, образовавшимся в НКТ (Карл Риммельспахер)65.

С идейными и тактическими разногласиями был тесно связан и вопрос о реорганизации ФАУД на основе отраслевых федераций, за что особенно рьяно выступали сторонники ориентации на проф союзную деятельность.

Апологеты таких федераций требовали предпринять решитель ные шаги для перестройки ФАУД. Они заявляли, что эти структу ры — основа будущего общества, что ориентация на единую (межпрофессиональную) организацию на месте — это признак по литической партии и что синдикалистская организация должна быть построена по производственному, а не идейному принципу, поскольку личные убеждения работников вторичны, а первична их роль в качестве производителей благ. Так, федерация строителей Большого Берлина подчеркнула, что в декларации принципов ФАУД и в решениях МАТ речь идет об отраслевом и территориаль ном объединении, но нигде не упомянута возможность «объедине ния всех профессий». Сторонников таких объединений следует считать «саботажниками» федераций. «Следует всеми средствами, находящимися в нашем распоряжении, вести борьбу с любыми попытками противодействовать строительству и расширению от раслевых федераций и отвергнуть их...» Федерация объявила, что ФАУД и 19-й конгресс должны «служить профсоюзному отрасле вому федерализму», «если ФАУД хочет быть чем-то большим, не жели просто идейным сообществом, если он... хочет быть также сообществом по интересам». Берлинские строители призвали при нять меры с тем, чтобы не допустить приезд на конгресс тех, кто не состоит в федерациях66.

Докладчик, представитель федерации металлистов Герман Рит тер, особо подчеркнул, что отраслевые федерации следует рассмат ривать как зародыш будущего социалистического общества67. В проекте резолюции, внесенной им на 19-й конгресс, содержалось предложение ликвидировать «объединения всех профессий» и

«иные ошибочные организационные образования» и включить их членов в общенациональные отраслевые федерации. Местные организации ФАУД, в которых из-за малочисленности их членов имелись люди различных профессий, должны были выбрать, к ка кой федерации им присоединиться, причем в этом случае внутри ее создавались подсекции других профессий68.

Далеко не все в Союзе были согласны с планом реорганизации на основе федераций. Дискуссионное издание «Тат» в Людвигсха- фене призывало сосредоточиться на территориальных рабочих бир жах и единых организациях на местах. Провинциальная рабочая биржа Юго-Западной Германии заявила, что в настоящее время, в условиях слабости и малочисленности ФАУД индустриальные фе дерации носили бы чисто формальный характер69. Провинциальная биржа Северо-запада предложила, чтобы отраслевые группы создавались лишь в том случае, если в городе имеется не менее 100 членов в данной отрасли; в остальных случаях все организации ФАУД в городе должны были объединяться в единую (общепрофес сиональную) организацию70. Свободное объединение укладчиков кафеля Берлина выступило за объединение работников физическо го и умственного труда в союзы «всех профессий» или единые орга низации там, где на местах еще нет отраслевых федераций (при этом внутри должны были создаваться отраслевые секции, принад лежащие к тем или иным федерациям)71.

Активист ФАУД Герман Георге, отвечая апологетам отраслевых федераций, отверг их аргумент (восходивший к революционному синдикализму), согласно которому личные убеждения и поведение рабочего вторичны, а первично его качество производителя благ. Эго неправильное представление об анархо-синдикализме, заявил он. В противном случае ничто не мешало бы объединиться с ре формистскими профсоюзами. «Анархо-синдикализм желает рево- люционизации во всех областях жизни, — настаивал Георге, — в экономической, политической, морально-нравственной, в облас ти искусства. Центр тяжести лежит, однако, в экономической борь бе... Итак, здесь мы едины: наше мировоззрение требует рабочего как производителя. Но к этому добавляется еще нечто важное: что бы осуществить изменение общественных отношений, производи тель, рабочий должен вобрать в себя понимание социального творчества. Для этого нужно не только познакомить рабочих с производственными отношениями сегодняшнего дня и выдвинуть тезис о будущем социально-экономическом устройстве, но и необ ходима духовная переориентация в широких областях... И то и дру гое нераздельно». Экономическая революционная борьба требует федералистской организации, для чего нужны как территориаль ные биржи, так и отраслевые федерации. «На биржи на следующий день после революции ляжет регулирование потребления, а на от раслевые федерации — производство». Георге согласился с мнени ем, что в существующих условиях федерации преждевременны. Он призвал к тому, чтобы на местах существовала единая организация, в рамках которой могли бы существовать отраслевые секции72.

Руководство ФАУД заняло в этом споре примирительную пози

цию. Административная комиссия подчеркивала: «Все товарищи заверяют, что они в принципе за создание федераций. Мнения рас ходятся лишь в отношении того, как поступать с проблемой феде раций во все еще небольшой синдикалистской организации, кото рая по своему характеру должна все еще рассматриваться как пропагандистская организация и не должна еще решать действи тельные профсоюзные задачи, как она заявляет в своих принци пах». Комиссия считала, что как федерации, так и биржи в равной мере необходимы для анархо-синдикалистского движения и следу ет так установить и распределять взносы, чтобы средства остава лись и местным группам, и федерациям. Она вынесла на конгресс предложение, согласно которому на местах должны были действо вать единые (общепрофессиональные) организации ФАУД, в рам ках которых создавались отраслевые секции, входящие в соответ ствующие отраслевые федерации. Местные отраслевые группы федерации могли образовываться только в том случае, если были жизнеспособны в личном и финансовом отношении. Взносы в от раслевую федерацию должна была собирать Административная комиссия73.

«Вопрос “отраслевая федерация или единая организация” меня... не слишком волнует, — писал Вартенберг, обосновывая “среднюю линию”. — Ясно, что профсоюзное движение, каким является ФАУД, всегда должно учитывать профессию своего чле на, и, таким образом, о единой общепрофессиональной организа ции в принципе не может быть и речи. Если такие движения, как Всеобщий рабочий союз (левокоммунистическое рабочее объеди нение, построенное по фабрично-заводскому принципу. — ВД.), написали подобное на своем знамени, то они тем самым лишь до казали, что являются абстрактными революционерами, но не профсоюзниками. Нам, анархо-синдикалистам, как революцион ным профсоюзникам, нужны отраслевые федерации, как это пре дусмотрено и нашей программой. Но это еще не значит, что в ма леньком местечке, где есть 20 или 30 членов, обязательно нужно создавать 3, 4 или больше отдельных союзов. Эго было бы уже из лишним. Здесь было бы лучше всего собрать всех членов в одной организации и присоединить отдельные профессии в виде секций к соответствующим отраслевым федерациям»74.

Руководство ФАУД стремилось преодолеть внутренний кризис за счет укреплений полномочий центра и «единой тактики». Со своей стороны, ряд местных организаций критиковал Админист ративную комиссию за «централизм». С ней по многим вопросам расходилось и дискуссионное издание «Тат», выпускавшееся груп пой в Людвигсхафене75.

Вартенберг отверг обвинения в «централизме» в адрес Админи стративной комиссии и «своего рода местническое представление, согласно которому федерализм следует понимать как максималь ное развитие собственных организационных групп и максимальное ограничение институтов, особенно Административной комиссии».

«Я считаю даже, — писал он, —что в том, что касается организаци онно-технических деталей (анкеты, циркуляры, единая организация расчетов и т.д.), Административная комиссия должна действовать гораздо белее жестко, поскольку терпимость в этих областях не имеет ничего общего с федерализмом, но способствует самому худшему упрямству». Он призвал покончить с «мелочной организационной чепухой» и не выносить ее на конгресс. Вартенберг осудил практи ку, когда местные организации снижали взносы для своих нуждаю щихся членов и сокращали перечисления центру или даже угрожа ли вообще прекратить их. Он потребовал действовать жестко в отношении должников и взыскать с групп долги по взносам76.

Административная комиссия предложила конгрессу переимено вать ее в Секретариат, а местные союзы —в местные группы. Она подчеркнула необходимость того, чтобы «в чисто организационных вопросах... меньшинство внутри федералистской организации» всегда подчинялось «техническим решениям, принятым большин ством», и ни одна группа, находящаяся вне институтов ФАУД, больше не была представлена на конгрессе77. Руководство добива лось «единой тактической линии» для всей организации.

Ряд лидеров ФАУД выступил за усиление аппарата функционе ров организации. В начале 1932 г. Административная комиссия Союза обсудила положение в испанской анархо-синдикалисгской Национальной конфедерации труда (НКТ) и выработала позицию в отношении предстоящей пленарной конференции МАТ по это му вопросу. Она критиковала аппарат НКТ, призвала испанских товарищей исправить ошибки организации, разработать и соблю дать «единую тактику». В связи с этим и с дискуссиями в ФАУД, Рюдигер подчеркнул, что «основанный только на так называемой добровольности организационный аппарат без твердых обяза тельств и рабочих заданий для отдельных функционеров не толь ко не является федералистским, поскольку делает действительный контроль почти невозможным, но и представляет собой огромную опасность для организации — неспособность к самой простой орга низационной работе». Он настаивал на том, что «хорошо работа ющий» аппарат — «неизбежное и остро необходимое выражение современного революционного движения». Попытки некоторых групп и членов ФАУД ограничить организационную работу он на звал «сектантским менталитетом», который должен быть «выкор чеван бичами и скорпионами»78.

Местная группа из Бохума предложила ввести единые для всех членов обязательные взносы в забастовочный фонд79. Свободное объединение укладчиков кафеля Берлина полагало, что фондом со лидарности должна управлять не Административная комиссия, а специальный орган Союза80.

К конгрессу был сделан ряд предложений по развитию пропа гандистской работы. Так, окружная рабочая биржа и группа из Хеннингсдорфа высказались за издание ежедневной газеты81. Фе дерация работников деревообрабатывающей отрасли Берлина предложила издавать «Дер Синдикалист» два раза в неделю82. Ме стная биржа в Бремене выступила за создание специального фон да для издания брошюр по актуальной тематике. Административ ная комиссия внесла предложение об образовании под своим руководством Фонда общей пропаганды83.

Доклад о тактической линии ФАУД на конгрессе был поручен Альфреду Мешу из Дуйсбурга. В нем затрагивались вопросы рабо ты на предприятии и в конторе, а также такие проблемы, как от ношение к коллективным договорам, монополистическим устрем лениям «свободных профсоюзов» (профсоюзов, ориентированных на социал-демократию), экономической ситуации, к созданной коммунистами «Красной профоппозиции», темы создания объеди нений по отраслям, антифашистского движения, пропагандист ской работы, издания учебно-пропагандистского материала и тд.84 Доклад по пункту «Антимилитаризм и защита революции» был поручен Рюдигеру. Конгресс МАТ в Мадриде в 1931 г. рекомендо вал всем секциям выработать мнение по этому вопросу. На конгресс ФАУД был вынесен также доклад Роккера «Мировые перспективы революционного рабочего движения». Его чтение планировалось провести как публичное мероприятие85.

Конгресс призван к бойкоту нацистских торговцев и магазинов, чтобы «не ограничиваться только борьбой с фашистским движени ем и фашистской организацией на производстве, но и эффектив но расширить ее на фашистские элементы среднего сословия». В случае захвата власти нацистами должна была быть объявлена все общая стачка86. На конгрессе был разработан также план переправ ки беженцев в Голландию в случае установления фашистской дик татуры87. Никаких существенных организационных новшеств введено не было.

Как признавали позднее немецкие анархо-синдикалисты, «пос ле конгресса выяснилось, что движение сильно пострадало от эко номического кризиса и всеобщего уныния. Средства, поступавшие в распоряжение Административной комиссии и других институтов движения, были настолько малы, что могла вестись только самая необходимая текущая работа. Газета “Дер Синдикалист” вынуждена была сократить объем с 8 до 6 страниц. Тем не менее весной 1932 г. еще удалось издать брошюру против фашизма объемом в 32 стра ницы тиражом 9 тысяч экземпляров, которая за короткий срок ра зошлась без остатка»88.

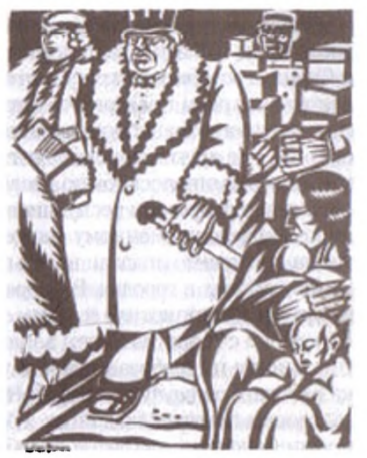

Брошюра, о которой идет речь, была написана Вартенбергом, который в те годы считался одним из ведущих пропагандистов ФАУД. Она суммирует представление немецких анархо-синдикалистов о нацизме и способах борь бы с ним. Национал-со циализм характеризуется в ней как «смутное дви жение преимущественно средних слоев города и де ревни, которое родилось из-за плохого экономичес кого положения и исполь зуется дергающими его за нити крупными капита листами для борьбы про тив пролетариата, против демократии и интернаци онализма». Пролетариат, настаивал автор, может успешно бороться с нацизмом только в том случае, если преодолеет партийные интере сы и на этой основе достигнет единства. Шумные демонстрации социал-демократов и физические нападения на фашистских штур мовиков, практиковавшиеся сторонниками компартии, с точки зрения Вартенберга, ничего не давали: «Никаких ненужных воору женных акций, никаких ненужных трений с государственной вла стью, но законное действие в рамках права на самозащиту <...> обстоятельное наблюдение за врагом. При систематическом ис пользовании пролетарских сил можно будет и должно стать воз можным вновь вытеснить фашизм с улиц и разгромить его». На нацистский путч анархо-синдикалист призывал ответить всеобщей стачкой. Выражая веру в силу рабочего класса, он выражал надеж ду, что «при первом же энергичном ударе пролетариата весь этот призрак развеется»89. Скорое будущее показало, что для этого оп тимизма, увы, не было оснований!

В середине 1932 г. ситуация в Германии, по оценке анархо-син- дикалистов, характеризовалась неспособностью верхов справить ся с экономическим кризисом, ростом влияния военных кругов и национал-социалистов, бессилием рабочего класса, не способно го перейти в наступление90. В то же самое время синдикалисты от мечали, что за время экономического кризиса капитализму удалось нанести трудящимся тяжелейшие удары, которые «по своему воз действию... были почти губительными». «Социальный стандарт рабочих, — писал видный активист ФАУД Фриц Линов, — упал до неведомого прежде уровня, а безработица увеличила социальную нужду до невыносимых пределов, что все более обострялось вслед ствие следовавших одна за другой волн сокращения зарплаты и приводило к ускоренному процессу фашизации». Поражению тру дящихся способствовало и «неверное ведение классовой борьбы, в соединении с беспомощностью рабочих партий». Достигнув наи большей глубины весной 1932 г., кризис приостановился, и правя щие классы, по оценке синдикалистов, могли теперь строить пла ны нового курса. «...Капитализм, — утверждал Линов, — не может спасти частное хозяйство за счет той суммы сил, какую оно черпа ет из себя самого. Для спасения и сохранения частного хозяйства капитализм нуждается в помощи всего общества. Только за его счет и при его добровольной или принудительной помощи может сохра ниться частно-экономическая форма капитализма». Такую «при нудительную помощь» могла осуществить открытая диктатура91. Либертарии обращали внимание на интенсивное сращивание капитализма с приходящим ему на помощь государством: «Государ ственный аппарат, который финансово поддерживает капиталис тическое хозяйство, тем самым полностью переходит во владение хозяйства и распоряжающихся им имущих слоев». Государство не просто превращается в стража их интересов, но и в орудие выка чивания средств из населения в их пользу. Тем самым «оно факти чески перестает быть хотя бы в некоторой степени самостоятель ным образованием»92.

Приход к власти правительства правого политика Франца фон Папена в июне 1932 г. был воспринят анархо-синдикалистами как открытое наступление крупной буржуазии и помещиков на трудя щихся. Они характеризовали его социальную политику как «раз рушение социального страхования» и введение режима принуди тельного труда93. Хозяйственный курс нового кабинета с его субсидиями предпринимателям, повышением пошлин на ввозимыев страну товары и другими протекционистскими мерами либерта- рии сочли объявлением экономической войны всему остальному миру, предсказывая, что тот, в свою очередь, не останется безучаст ным. Они призывали ответить на действия Палена рабочим сопро тивлением «на почве либертарного социализма»94.

После выборов в рейхстаг, которые состоялись летом 1932 г. и принесли успех нацистам и коммунистам, Сухи констатировал:

«Политическая ситуация для пролетариата в Германии продолжа ет ухудшаться. Трудно предвидеть, что будет с Германией в конце года. Нет сомнений в том, что фашизм не может сейчас достичь абсолютной власти. В настоящее время нельзя сказать, достанет ли у него сил управлять в одиночку». Но на это не следует полагаться.

«Национал-социалисты могут еще проникнуть в сферу рабочих избирателей, если немедленно не сложится единство рабочего дви жения», — замечал он95. Анархо-синдикалисты пытались поставить вопрос: «Социальная революция — или Третий рейх?»96, но их скромных сил явно не могло хватить для того, чтобы наложить от печаток на развитие событий. Им оставалось лишь предупреждать, что фашизм неминуемо одержит победу, если рабочий класс не ус тановит сам единый фронт снизу и не начнет действовать сообща, помимо всяких партий и через голову вождей97.

Численность ФАУД в 1932 г. упала до самой низкой отметки. Теперь в Союзе состояло всего 4307 человек (из них 1390 — в фе дерации металлистов, 1261 — в федерации строителей, 419 — в федерации работников деревообрабатывающей отрасли, 345 — в федерации текстильщиков и 159 — в федерации горняков)98.

В середине сентября 1932 г. газета «Дер Синдикалист» была за прещена до конца октября. Далее вышло несколько номеров, пос ле чего газету снова закрыли до конца года. 17 октября 1932 г. шеф полиции Берлина запретил ее сроком до 13 апреля 1933 г. Был за прещен по обвинению в «подготовке к государственной измене» и теоретический орган ФАУД — журнал «Ди Интернационале». Не однократно производились конфискации и возбуждались дела про тив ответственных редакторов. В декабре 1932 г. Секретариату МАТ удалось выпустить 48-страничную брошюру о 10-летии Интерна ционала99. Однако в январе 1933 г. после двухмесячного запрета выпуск «Ди Интернационале» удалось возобновить и были изданы еще два номера журнала. Вместо «Дер Синдикалист» выходила га зета «Арбайтер-эхо».

О последовавших событиях немецкие анархо-синдикалисты писали: «Политика Папена была малоуспешной. Безработица рос

ла, рабочие не желали терпеть дальнейшие сокращения зарплаты, количество голосов, поданных за коммунистов, росло, нацисты не желали больше слышать о Папене... Его преемник, генерал фон Шлейхер, был, по существу, так же фашистски настроен, как и Па- пен», но пытался проводить более мягкую политику: отменил последние сокращения зарплаты, смягчил ограничение печати, не возражал против амнистии. Тогда ультраправые договорились с нацистами, и 30 января 1933 г. Гитлеру было поручено формирова ние правительства100.

Анализируя ситуацию после падения правительства генерала Курта фон Шлейхера (декабрь 1932 г. — январь 1933 г.), Сухи предсказывал, что правительство Гитлера будет означать приход фашизма к власти и усиление политического гнета. Он призывал воспользоваться последним шансом и объявить «хорошо органи зованную и своевременно начатую всеобщую стачку»: «Рабочие еще могут стать хозяевами ситуации с помощью единого внепарла ментского действия... Вмешательство рабочих профсоюзов могло бы в последний момент придать кривой политического развития иное направление. Синдикалисты призывают в последнюю мину ту к организации всеобщей стачки. Должен быть спешно органи зован антифашистский кризисный конгресс, в котором должны принять участие все направления, каждая организация классово сознательного пролетариата. Созданные повсюду комитеты всеоб щей стачки и кризисные комитеты должны организовать взаимо действие между рабочими и всеобщую стачку против капиталисти ческой диктатуры. Антифашистский и кризисный конгресс должен принять решение об объявлении по всему государству всеобщей стачки против любого государственного переворота, против назна чения Гитлера рейхсканцлером. Для осуществления этого решения в столице государства должен заседать постоянный комитет, кото рый должен будет руководить единым действием.

Еще один раз немецкий пролетариат имеет шанс наголову раз громить реакцию. Капитализм в своей прежней форме потерпел крах. Пролетариат созрел. Если он сейчас не вмешается, тогда при дет фашизм»101. Однако услышать эти призывы было некому. Все общая стачка так и не была объявлена.

Многие немецкие рабочие готовились перейти к решительным действиям. В Вуппертале в день назначения Гитлера главой прави тельства анархисты, коммунисты и члены профсоюзов напали на факельное шествие нацистов и сбросили его в реку102. Современ ные социал-демократические историки признают: «...Отдельные группы продолжали подготовку к массовой акции и ждали сигна ла для главного выступления. Члены групп проводили ночи не раз деваясь, ожидая каждую минуту знака начала восстания». Однако руководство социал-демократии пребывало в состоянии «скепти цизма и разочарования» и ничего не сделало доя того, «чтобы под держать последние отчаянные ростки сопротивления»103. А сами рабочие, привыкшие покорно следовать за своими «вождями», не рискнули выступить на борьбу стихийно.

Такой сигнал к восстанию попытался дать голландский левый ком мунист Маринус ван дер Люббе: в ночь с 27 на 28 февраля 1933 г. он поджег здание германского рейхстага104. Воспользовавшись этой отчаянной акцией, нацистский режим узаконил развязанный им террор против политических противников. Среди арестованных был также видный немецкий анархист и поэт Эрих Мюзам. 3 мар та 1933 г. был официально запрещен пресс-бюллетень Секретари ата МАТ «сроком на 3 месяца»105. В марте бюро ФАУД в Берлине было разгромлено, ФАУД запрещен и загнан в подполье. Члены организации, находившиеся в бюро, были арестованы, архивы, документы и книги конфискованы (стоимость изъятых книг и бро шюр составляла 100 тыс. марок)106. Немецкие анархо-синдикалис- ты сообщали позднее в Секретариат МАТ, что одно время под аре стом находилось около 100 членов ФАУД, в том числе 49 — в Саксонии. В силезском городе Бойтене трое активистов были при говорены к 10 годам заключения каждый. Председателю Админи стративной комиссии Райнхольду Бушу, арестованному в Берлине в марте, грозил суд по обвинению в государственной измене, рав но как и известному анархисту Бертольду Кану. На поддержку за ключенных подпольная ФАУД истратила до мая 1934 г. не менее 6 тыс. рейхсмарок107. Согласно другим данным, на пленуме МАТ в Амстердаме в апреле 1933 г. сообщалось об аресте 1500 членов ФАУД, из которых 10 уже получили приговоры к 10-летнему за ключению108.

Анархо-синдикалисты ожидали, что нацистский режим окажет ся неустойчивым, поскольку не сможет решить экономических и социальных проблем страны. Как любая система, опирающаяся на террор, он должен был, по их мысли, вскоре оказаться в кризисе109. Переправка многих активистов за рубеж, в Голландию, была под готовлена заранее.

В первый момент гитлеровской политической полиции удалось нарушить всякую связь между членами ФАУД. В ходе террора были схвачены и убиты сотни революционных рабочих. Но постепенно некоторым из прежних групп на местах удалось, действуя подполь но, восстановить организационную жизнь. Стали собираться сред ства в поддержку арестованных товарищей, возобновилась пропагандистекая работа110. Группы САМ и бывших «черных отрядов» пытались расклеивать антинацистские плакаты, но от этой такти ки пришлось очень быстро отказаться из-за жестоких расправ с задержанными участниками111.

Как сообщал представитель ФАУД Секретариату МАТ, секрета рю Административной комиссии Герхарду Вартенбергу удалось в марте 1933 г. спасти часть документов организации (документы и квитанции, 2 копировальных устройства, деньги в сумме 100 рей хсмарок, мебель и 2 пишущие машинки). Было проведено собра ние с участием слесаря Эмиля Ценера из Эрфурта, на кагором при нято решение о переводе комиссии в Эрфурт. Вартенберг передал материалы ФАУД новому подпольному органу во главе с «Ц.Х.». Новый председатель комиссии совершил поездку по стране, и ко миссия была признана всеми местными организациями.

Вартенберг представлял ФАУД на пленуме МАТ в Амстердаме в апреле 1933 г. и должен был поддерживать связь между нелегаль ной комиссией и Интернационалом. Однако в отсутствие Вартен- берга комиссия провалилась, и тот не смог восстановить работу112. В августе 1933 г. Вартенберг был арестован111.

Согласно письму зарубежного представителя ФАУД в Секрета риат МАТ в августе 1933 г., к этому времени немецкому анархо- синдикалистскому подполью частично удалось возобновить связи между группами. Кассельская организация призывала активизиро вать нелегальную работу, доказывая товарищам, что без этого дви жение потеряет почву под ногами и погибнет. Она приступила к изданию бюллетеня «Интернационале золидаритэт», который был официально признан подпольной Административной комиссией и рассылался по местным группам. До августа вышло три номера. Го товилось создание центрального информационного бюро в Кассе ле, действующего независимо от комиссии. В его задачи входили сбор информации и ее передача за рубеж.